父亲汪曾祺:西南联大的“坏学生”

2019-08-22汪朗汪明

汪朗 汪明

写作是因为数学不佳

爸爸出生在江苏高邮县。当时汪家在高邮还算是殷实人家,有两百多间房、两千多亩地和两家中药店、一家布店。汪家虽没出过大官,却有些文化,家里人大都读过书,书画、字帖之类的也不少。爸爸的祖父考取过小小的功名,算是“儒商”;爸爸的父亲画画在当地很有些名气。所以爸爸上小学时,国文成绩一直是全班第一,作文常得满分,画的画也总被贴上墙展览。

但凡有特长者,必有特短之处,爸爸数字这根筋似乎就没长好。我们都认为,爸爸是由于理科不好,才转而去当作家的。此论并非臆测,有诗为证:“我事写作,原因无它/从小到大,数学不佳/考入大学,成天‘泡茶/读中文系,看书很杂/偶写诗文,幸蒙刊发/百无一用,乃成作家……”这诗是爸爸69岁时写的。虽语带调侃,但也有真实的一面。他上初中时,有个老师见他美术不错,曾想培养他成为建筑设计师,这在当时是很吃香的职业。但是看了爸爸的几何作业后,这位老师只好作罢,并发感慨:“阁下的几何乃桐城派几何。”因为几何求证须环环相扣,可是爸爸却常常缺好几个步骤,就毫无道理地得出了结论,硬是把写文章时的跳跃思维挪到数学上来了。

西南联大的“坏学生”

1939年,爸爸如愿以偿考入西南联大中国文学系。用今天大学的标准衡量,当年的爸爸绝对算不上好学生。因为他生活太散漫,学习太偏科。爸爸的散漫是有据可查的。他在小说《鸡毛》中,对联大25号宿舍有这样一段描写:

二十五号南头一张双层床上住着一个历史系学生,一个中文系学生,一个上铺,一个下铺,两个人合住了一年,彼此连面也没有见过:因为这二位的作息时间完全不同。中文系学生是个夜猫子,每晚在系图书馆夜读,天亮才回来;而历史系学生却是个早起早睡的正常的人。因此,上铺的铺主睡觉时,下铺是空的;下铺在酣睡时,上铺没有人。

这睡在下铺的中文系的夜猫子,就是爸爸。

晚上不睡觉,白天自然不能按时上课,加之爸爸当时“自由主义”十分严重,有兴趣的课便上,听不下去的就逃,因此学习成绩也就好坏参半,不少课学得相当差劲。

联大文学院的必修课之一是《西洋通史》,可是爸爸对此始终没有入门。他曾经交过一份作业,内容是他精心绘制的亚力山大时期马其顿帝国的版图,老师在发还作业时加了一段评语:阁下之地图,美术价值甚高,学术价值全无。所以第一学期,他的《西洋通史》考试只得了37分,第二学期只有考到83分以上,两次平均分数超过60分才能及格。即便这样,他也不想为此花费功夫,临到第二次考试之前,他拉了两位历史系的同学坐在两旁,左抄抄,右抄抄,居然抄了85分,总算过了关。

一些无法找人帮忙的课,爸爸就傻眼了。体育课便是如此。教大一体育的是马约翰教授,当时他已经六十开外,但是身体还颇为健壮。他是混血儿,上课不说中文而说带有北欧口音的英语。学生列队,他要求学生必须站直:“Boys!You must keep your body straight.”爸爸年轻时就有些驼背,始终未能straight起来,因此上过几次课后,就逃之夭夭了。但是,联大的体育是必修课,而且要上两年,没有拿到两年学分就不能毕业。为此爸爸可吃了苦头。

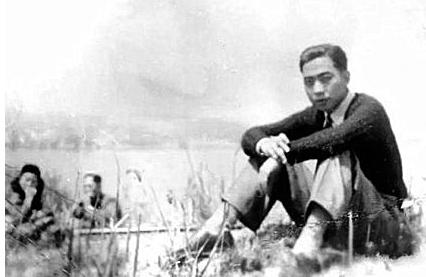

年轻时的汪曾祺

还有一门必修课很让爸爸头疼,就是英语。大一英语他是连滚带爬,凑合及格的。到了大二英语期末考试时,爸爸借来同学的笔记(他上任何课都不记笔记,实在是潇洒得可以),连续开了几个夜车复习备考,没想到,由于过度疲劳,到了考试的当天,他竟然睡过了头,错过了考试时间,结果大二的英语成绩是零分。大学四年学习期满,爸爸就因为体育和英语不及格,又在学校多待了一年。

爸爸更多的课学得相当不错。这些课,有的是因为他非常感兴趣,舍得下气力往里钻;有的是他原本基礎就较好,又有灵气,因而很能出彩。

西南联大中文系有许多名教授,他们讲的课爸爸大都听过。这些教授对学生都不错,但有的更喜欢遵守纪律、刻苦治学的;有的更喜欢有才的,不太刻苦也无妨。

在前一类教授面前,爸爸不太吃得开。例如朱自清。

朱自清先生教宋诗,他很认真,上课时带着一沓卡片,一张一张地讲,不仅要求学生详细地记笔记,还要定期考试,小考之外还有大考。可惜,爸爸不是这样的好学生,他上课从来不记笔记,于是上朱先生的课便有些不适应了,所以他经常缺席朱先生的课。大学学习期满,爸爸找不到工作,当时中文系主任罗常培先生想让朱自清先生收爸爸当助教,朱先生一口回绝:“汪曾祺连我的课都不上,我怎么能要他当助教?”

不过,教授并不都像朱自清先生那样要求严格,不少教授的课都不用考试,只是要求学生到期末交一份读书报告。逢到这样的课,爸爸就能够应对自如,因为他的才能可以充分发挥,读书报告常能别出心裁,受到嘉奖,这使爸爸很得意,以后屡屡向我们提起。

他在上杨振声先生的“汉魏六朝诗选”课时,根据一句古诗“车轮生四角”,写成了一份很短的作业《方车论》,从这合乎情而悖乎理的奇特想象中,挖掘出了诗中人物依依惜别的感情。杨先生看过大为赞赏。到了期末,杨先生宣布,班上的同学都要参加考试,只有汪曾祺除外。因为他写了《方车论》。杨先生平素对爸爸也很好,有一次,他托沈从文先生带话让爸爸到他的住处去,亲自给爸爸煮了一杯咖啡,然后让爸爸看一本他收藏的姚茫父(1876—1930,书画家)的册页,因为他知道爸爸也喜爱绘画。

闻一多先生也很喜欢爸爸,尽管两人“政见”不同——在西南联大期间,闻一多先生的政治态度出现明显转变,逐步成为先进的民主主义者,而爸爸当时则对政治基本不闻不问,甚至对闻先生参与政治的做法还有些不以为然,觉得文人就应该专心从文。闻一多先生在联大中文系开了三门课:楚辞、古代神话和唐诗。这三门课,爸爸都选了。

闻先生上课有一个特点:可以抽烟。老师抽,学生也可以抽。他一走进教室,便点燃烟斗。有时抽卷烟,还问一问学生:“你们谁抽?”老师的烟,学生自然是不好意思要的,于是大家全都摆摆手,等到闻先生点燃烟之后,下面抽烟的学生随即也开始吞云吐雾,这其中便有爸爸。

闻先生教楚辞,爸爸记得最牢的是他的开场白:“痛饮酒,熟读《离骚》,乃可为名士。”闻先生教的古代神话,爸爸的评价是非常“叫座”,因为闻先生讲的这门课“图文并茂”。他用整张的毛边纸画出伏羲、女娲的各种画像,用按钉钉在黑板上,口讲指画,有声有色,条理严密,文采斐然。因此,不单是联大中文系、文学院的学生争着听,就连理学院、工学院的学生也赶来听。当时工学院与文学院一个在城东,一个在城西,听闻先生讲课,工学院的学生要穿越整整一座昆明城。

爸爸对闻一多先生讲课内容印象最深的,还是唐诗。一来闻先生课讲得好,二来爸爸对此也感兴趣。他不只一次说过,能够像闻先生那样讲唐诗的,世无第二人。因为闻先生既是诗人,又是画家,而且对西方美术十分了解。因此能将诗与画联系起来讲解,给学生开辟了一个新境界。他讲晚唐诗人时,便是把晚唐诗与西方后期印象派的画联系起来。讲李贺,同时讲印象派里的pointillism(点画法),说点画看起来只是不同颜色的点,这些点似乎不相连属,但凝视之,则可感到点与点之间的内在联系。

爸爸对闻先生的这门课可以说是“深有体会”,因为他也是对文学和美术都感兴趣的一个人。后来,爸爸曾替一个比他低一届的同学代写了一篇关于李贺诗作的读书报告,闻一多先生看过大加赞赏,评价说:“比汪曾祺写得还好!”

大龄结缘

爸爸在昆明一共住了7年,这是他一生中最重要的时期之一。在这里,他接受了高等教育,结识了许多师长和朋友,开始走上文学创作之路,还认识了一个与他以后的生活密切相关的人物——妈妈。

我们的妈妈施松卿,福建长乐人,1918年3月15日生,比爸爸大两岁。

妈妈小时候跟着外婆到处跑,时而在老家,时而在南洋。外公的收入按当时的国内标准看还是相当可观的,因此在老家建了房,买了地,日子过得还不错。

1939年,妈妈来到昆明考入西南联大,和爸爸是同一年,但不是同一个系,所以并未相识。妈妈毕业之后,由于战争,家中经济来源中断。为了谋生,妈妈便到中国建设中学工作,这样就和同在建设中学任教的爸爸成了同事,两人这才相识。很快他们就互相有了好感,有点相见恨晚的味道。那时,他们一个25岁,一个27岁。

谈到大学的往事时,妈妈常常很得意地说,在西南联大,人们叫她“林黛玉”,因为她长得清秀,淡淡的眉毛,细细的眼睛,又有病,一副慵慵懒懒的样子。一次,我们问爸爸是否如此,他笑嘻嘻地说:“是听过有这么个人,有这么个外号,但当时不熟。等到我认识你妈妈时,她的好时候已经过去了。”说得妈妈干瞪眼。

一次爸爸妈妈聊起联大的事情,妈妈对我们说:“中文系的人土死了,穿着长衫,一点样子也没有。外文系的女生谁看得上他们!”

“那你怎么看上爸爸了?”妈妈很得意地说:“有才!一眼就能看出来。”

“作品”被基层干部“枪毙”了

在一般人的眼中,爸爸总是文思敏捷,才华横溢,无论何时何地,提起笔来便如行云流水,超凡脱俗。没有人想象得出,他也有瞪着稿纸发怵的时候。

他曾经为我(女儿汪明——编注)写过一个“病退报告”。

那时我在东北下乡,因为给一个难产的妇女输血,诱发了非常严重的哮喘病。每次回家探亲,就像带回了一个风箱,走到哪儿,氣管就嘶拉嘶拉地呜叫到哪儿。爸爸一脸痛苦地听我喘,激愤地吼叫:“他妈的上山下乡,把个好好的孩子给我毁了!”

妈妈问爸爸:“愿意不愿意为汪明做件事儿?”爸爸没犹豫便说:“当然!”“那就在汪明回东北前,给她写一份‘病退申请报告!”

我收拾回东北的旅行袋,爸缩在藤椅上,盯着一摞稿纸发呆。我逗他:“写什么呢?”他翻翻白眼:“给你写什么狗屁的病退报告!已经答应老太妈了,不写也得写!”

爸爸直眉瞪眼地坐了两天,也只写了几行字。我临走时,爸爸抱歉地说:“你先回去,我写好了,马上给你寄去。”

回东北没两天,连长叫我去连部,手里攥着一封信,信封上写着“连首长收”,老远一看就是爸爸的字迹。连长劈头问:“有人说你父亲写过样板戏(父亲“文革”中曾参与样板戏《沙家浜》的定稿),真事假事?”我笑笑:“谁说的?瞎扯!”连长肯定道:“我也觉着是瞎扯,样板戏啥水平,这病退报告啥水平?”他把信递给我:“你自己瞅瞅,写的啥玩意儿!”

“敬爱的连队首长,我恳请您放过我们的女儿汪明,让她回北京治疗和生活……”连长说:“这叫啥语气,整得好像我绑票似的!再往下,嘞嘞了一大堆,该说的全没说!这报告,别说报到团部,打我这儿都通不过!”我仔细读完爸爸的报告,也觉得挺别扭。他一定是费尽心机地想与连长套套近乎,可是字里行间明显带着怨气,傻子都能看出来,而且全没说到点上。

后来我自己写了一份病退报告递了上去,连长说:“写得挺明白的,比你父亲那份强得多!”爸爸呕心沥血的“作品”就这样被一个最基层的领导干部“枪毙”掉了。看来,妙笔亦有干涩时啊。

〔本刊责任编辑 马星星〕

〔原载《文史博览》

2013年第8期〕