“一带一路”沿线国家直接投资风险的时空格局及驱动机制

2019-08-22韦素琼

李 炜,韦素琼,b

(福建师范大学 a.地理科学学院;b.地理研究所,福建 福州 350007)

1 引言

对外直接投资活动始于19世纪60年代,随着经济全球化、一体化进程加快,对外直接投资不断发展。有投资就有风险,国内外学者从多角度分析了对外直接投资风险的影响因素,认为东道

国政治环境、经济发展水平、社会文化差异、对外贸易联系和资源禀赋等是影响对外直接投资风险的主要因素[1-5]。除上述关于对外直接投资的定性研究,部分学者对投资风险进行量化评估,主要是在识别对外直接投资风险影响因素的基础上,选定指标构建模型,对不同国家的投资风险进行模糊评价[6-12]。

自2013年“一带一路”倡议提出以来,以及2015年国家发改委、外交部、商务部联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》之后[13,14],我国对“一带一路”沿线国家的直接投资规模不断扩大。同时,有关“一带一路”的研究引起了国内外的广泛关注。目前有关“一带一路”的研究主要集中于“一带一路”的科学内涵及建设问题[15,16]、我国对沿线国家的直接投资及贸易情况等[17-19],其中部分学者开始关注我国企业对沿线国家投资风险的研究。但研究以定性分析为主,少量的定量研究主要采用主成分分析等统计学方法对“一带一路”沿线部分国家投资风险进行评价[20-31],鲜见讨论直接投资风险的时空格局差异和影响投资风险格局各因素的内部交互关系。

本文在现有研究的基础之上,结合地理探测器方法,选取“一带一路”沿线56个国家为研究对象,以2013—2016年为研究期,分析了“一带一路”沿线国家直接投资风险的时空格局,并探讨了影响直接投资风险格局各因素的交互关系,揭示了驱动机制,丰富了直接投资风险影响因子的研究体系,同时为我国对“一带一路”沿线国家进行直接投资提供了有价值的参考。

2 研究区域、数据来源与研究方法

2.1 研究区域概况

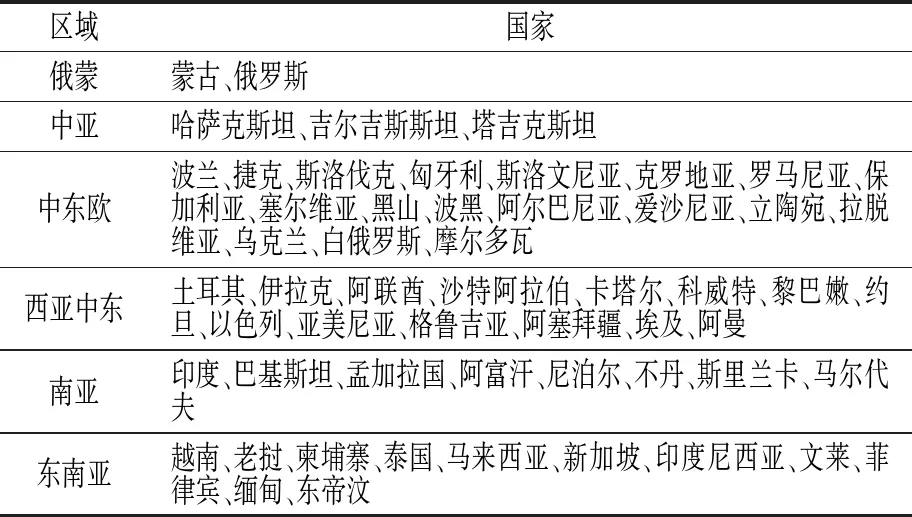

“一带一路”沿线国家贯穿亚欧非大陆,总人口约44亿人、经济总量约21万亿美元,分别约占全球的63%和29%[32]。“一带一路”没有精确的空间范围,是一个和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的经济合作倡议区域[3],本文在参考现有文献[18]的基础上,选定“一带一路”沿线包括俄蒙、中亚、中东欧、西亚中东、南亚和东南亚的56个国家为研究对象(表1)。

表1 “一带一路”沿线国家

2.2 数据来源

本研究采用的“一带一路”沿线各国社会、经济指标数据主要来源于世界银行官网世界发展指标数据库,政治数据来源于世界银行的世界治理指标。

2.3 研究方法

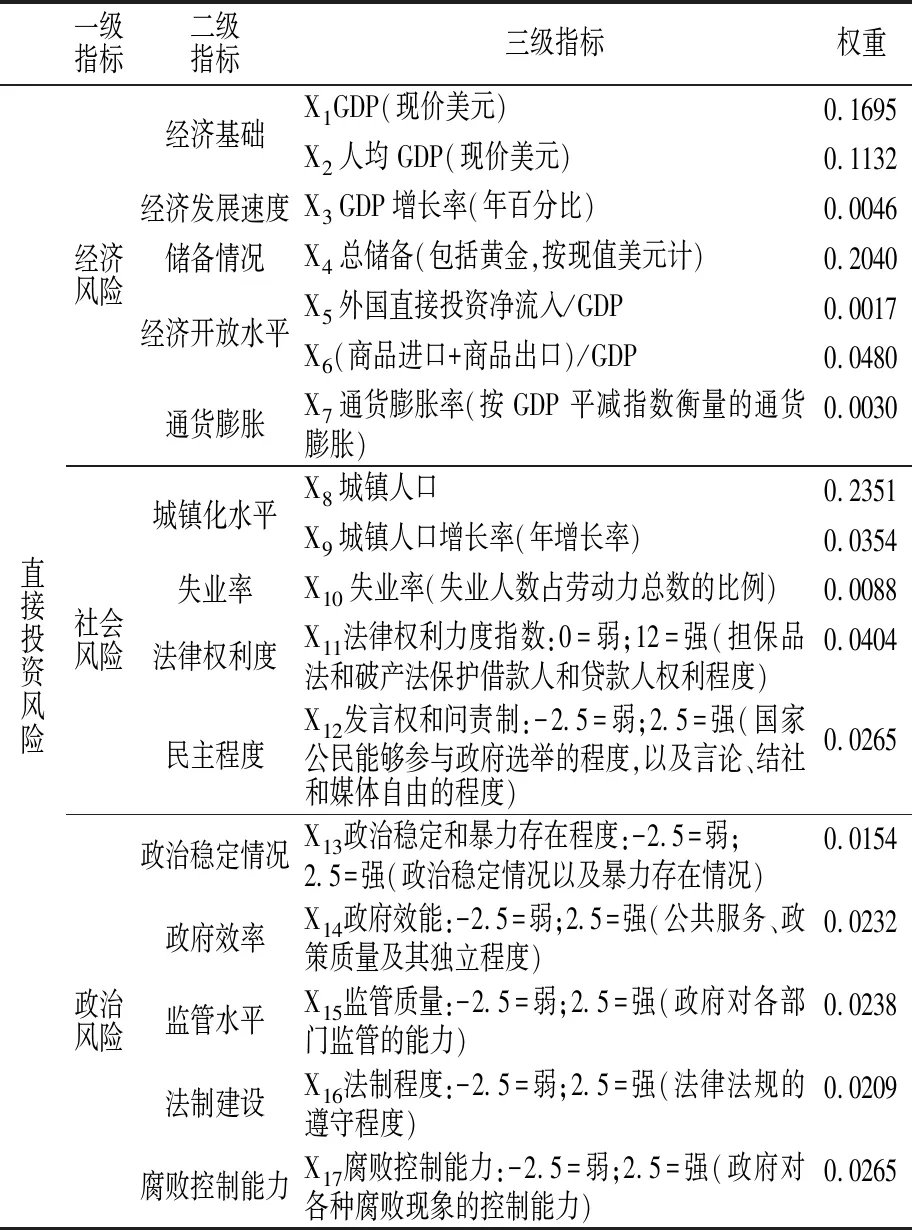

指标体系构建与权重计算:直接投资风险是指在投资过程中,由于各种不可控制因素的作用,投资无法实现预期结果的可能性。本文在借鉴前人研究的基础上,从经济风险、社会风险和政治风险三个方面建立投资风险评价体系[37,38]。经济风险源自一国经济发展运行的不确定性。从经济规模、经济发展速度、储备情况、经济开放水平和通货膨胀等方面考虑,包括7个指标;社会风险主要是社会发展水平、权利保障程度等因素对直接投资带来的风险,涉及城镇化水平、失业率和法律权利度三个方面,包括4个指标;政治风险指东道国政治、政策和法律等变更,给直接投资带来损失的可能性。综合民主程度、政治稳定情况、政府效率、监管水平、法制建设和腐败控制能力等方面,包括6个指标。本文采用熵权法计算指标权重,见表2[33-35]。

表2 “一带一路”沿线国家直接投资风险评价指标体系

注:指标体系构建参考《2018“一带一路”能源资源投资政治风险评估报告》、《中国对“丝绸之路经济带”沿线国家直接投资的风险分析》。

地理探测器:地理探测器是探测空间分异性,以及揭示其驱动力的方法,目前已在生态、社会、经济等领域得到了广泛应用[36]。使用地理探测器探测分析各因子对投资风险的影响。用q值来表示,q的计算公式为:

(1)

交互作用探测:用于探讨不同影响因子之间的交互作用,分析指标X1和X2共同作用时是否增加或减弱对投资风险的影响能力,或这些指标对投资风险影响是否相互独立。评估的方法是首先分别计算两种指标例如X1和X2对投资风险的q值:q(X1)和q(X2),计算它们交互时的q值:q(X1∩X2),并对q(X1)、q(X2)与q(X1∩X2)进行比较。

3 结果及分析

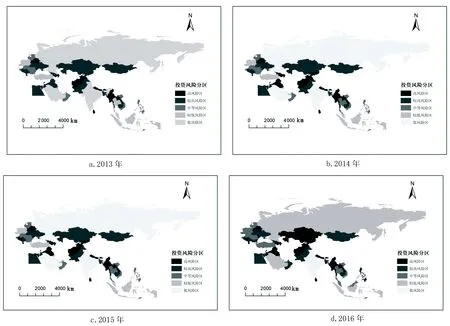

本文根据“一带一路”沿线国家直接投资风险评价指标体系计算出2013—2016年“一带一路”沿线国家的直接投资风险,并基于ArcGIS10.2软件,使用自然断点法将各国分为高风险区、较高风险区、中等风险区、较低风险区和低风险区5类不同的风险区域(图1)。

图1 2013—2016年“一带一路”沿线国家直接投资风险时空格局

3.1 直接投资风险的时序变化

2013—2016年,低风险区的国家数量有所减少,从5个减少到1个,较低风险区的国家数量从8个减少到4个,中等风险区的国家从13个增加到16个,较高风险区的国家从20个下降到16个,高风险区的国家从10个增加到19个。总体上来说,2013年以来“一带一路”沿线国家中较高风险区和高风险区国家占多数,且高投资风险区的国家数量呈增长的趋势。

3.2 直接投资风险的空间分布

低投资风险区和较低投资风险区的国家主要分布在西亚、南亚和东南亚地区。2013年低投资风险区国家和较低投资风险区的国家共有13个,其中10个国家分布在亚洲地区,欧洲国家仅有3个。到了2016年,低投资风险区和较低投资风险共有5个国家,其中亚洲国家有4个、欧洲国家仅有1个。其中,印度、新加坡、俄罗斯、沙特阿拉伯和印度尼西亚等国家一直属于低风险和较低风险的国家。

中等风险区的国家主要分布在中东欧、西亚中东和东南亚地区,其中1/2以上的国家来自中东欧地区。2013年,13个中等投资风险国家中有8个国家分布在中东欧地区,2个国家来自于西亚中东地区,3个国家来自于东南亚地区。2016年,中等投资风险国家共有16个,其中9个国家来自于中东欧地区,7个国家分布于西亚中东地区和东南亚地区。2013年—2016年,匈牙利、爱沙尼亚、文莱、斯洛伐克、斯洛文尼亚、立陶宛、拉脱维亚、罗马尼亚和越南等国家投资风险均处于中等水平。

高风险区和较高风险区的国家数量多且分布广泛,俄蒙、中亚、中东欧、西亚、中东、南亚和东南亚各地区都有分布。其中,克罗地亚、黑山、格鲁吉亚、乌克兰、不丹、孟加拉国、蒙古、巴基斯坦、塞尔维亚、柬埔寨和埃及长期属于较高投资风险国家,亚美尼亚、斯里兰卡、尼泊尔、阿塞拜疆、白俄罗斯、阿富汗、东帝汶、老挝、缅甸和塔吉克斯坦一直处于高投资风险状态。

4 驱动机制分析

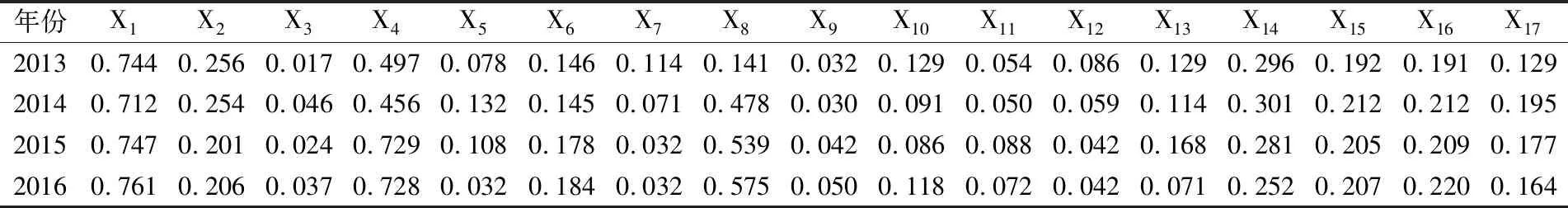

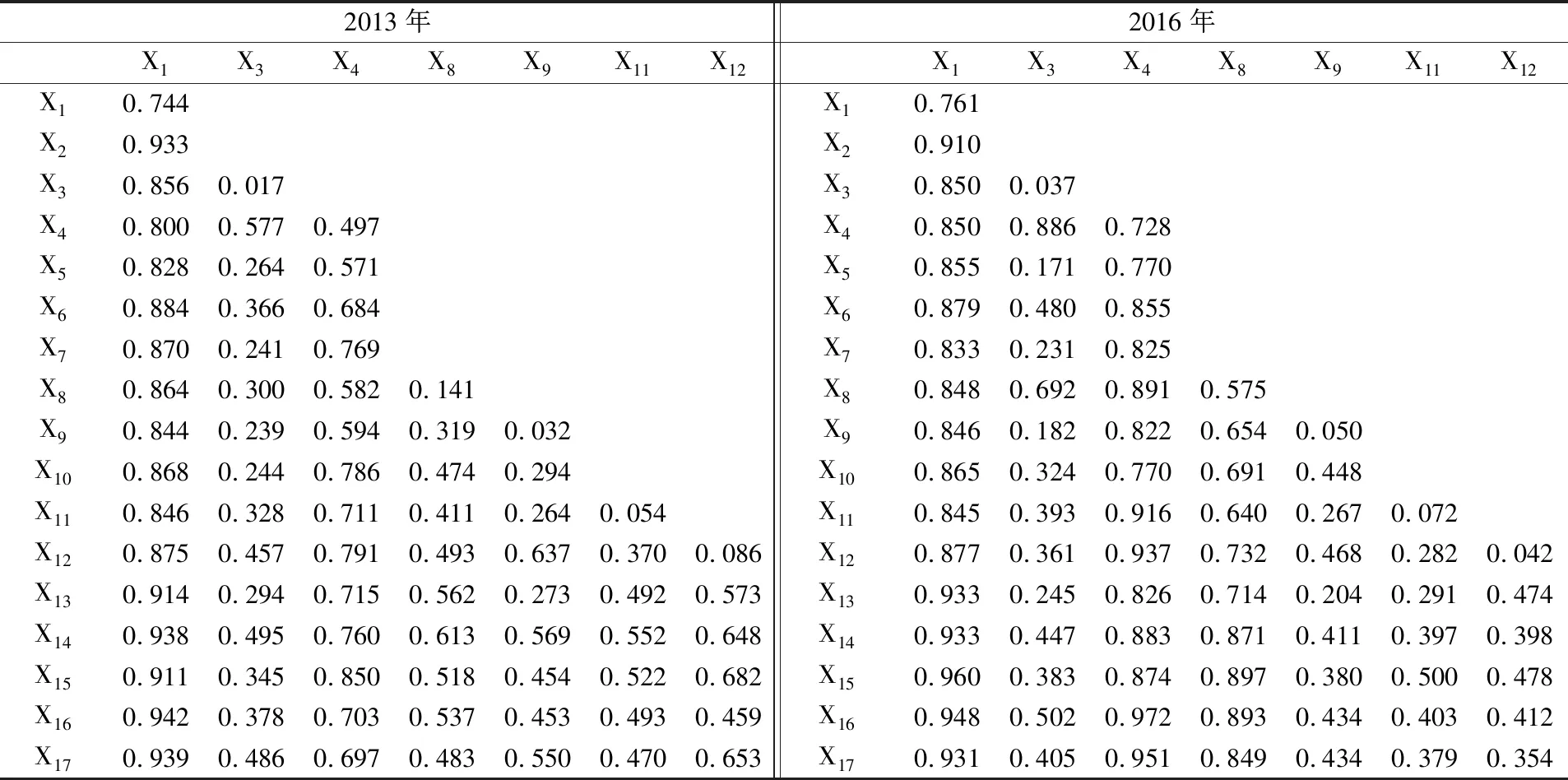

本文使用地理探测器分析不同指标因子对“一带一路”沿线国家直接投资风险时空格局的影响力,结合因子探测与交互探测揭示其驱动机制。结果表明:①2013—2016年“一带一路”沿线国家直接投资风险格局的主要驱动因子不变(表3),GDP、人均GDP、总储备、城镇人口、政府效能、监管质量和法制程度的影响力较大。其中,GDP和总储备的影响力得分在0.45以上,政府效能、人均GDP、法制程度和监管质量的影响力大都在0.2以上,其他指标因子的影响较小,多为0.2以下,GDP与总储备不仅是经济风险因子也是所有指标因子中影响度最强的因子。2013年以来GDP一直是“一带一路”沿线国家直接投资风险格局的首位影响因子,其影响力一直在0.7以上。GDP是衡量一个国家(地区)总体经济状况的重要指标,反映了一国的经济实力和市场规模。总储备对“一带一路”沿线国家直接投资风险格局均具有较大的影响力,且从2014年起呈不断上升的趋势,2015年和2016年的影响力更是达到0.7以上。总储备包括一国持有的货币黄金、特别提款权、IMF持有的IMF成员国的储备,以及货币在当局控制下的外汇资产。一国总储备充沛,该国参与国际经济活动的能力更强,同时它可以作为一种缓冲器,用于调节临时性国际收支,并可利用它干预外汇市场,稳定本国货币汇率,实现国内经济目标,也是债务国偿还到期本息的基础和重要保证。其他经济因素,如人均GDP、GDP增长率、外国直接投资净流入/GDP、(进口+出口)/GDP和通货膨胀的影响力较为稳定。在社会因素中,城镇人口在影响得分和位序上的变化较大,对“一带一路”沿线国家直接投资风险格局的影响力逐年增加,从2013年的0.141增加到2016年的0.575。城镇人口是经济发展水平特别是工业发展水平的重要标志,城镇人口可以从市场规模等方面影响投资总量。其他社会风险因子如城镇人口增长率、失业率和法律权利度指数的影响力较小大多处于0.1以下。政治因素对“一带一路”沿线国家直接投资风险格局的影响力强而稳定。其中,政府的政策质量、法制程度和监管能力的影响力较强,该影响力大多在0.2以上。②“一带一路”沿线国家直接投资风险格局是各指标因子共同作用的结果。2013年以来所有的指标因子经过两两交互之后的影响力均呈现出相互增强或非线性增强(表4)。原来影响力较强的指标因子在交互之后强者更强,如总储备和GDP在与绝大多数指标因子交互之后的影响力达到0.6以上。影响力逐年增加的城镇人口与其他指标因子交互之后的影响力同样呈现出上升的趋势。影响力有限的指标因子在与其他指标因子交互之后影响力显著提高。如原先影响力不足0.1的GDP增长率、通货膨胀、城镇人口增长率、法律权利度指数以及发言权和问责制经过交互作用之后的影响力显著提高,与大部分指标因子交互之后影响力可达0.3以上。值得注意的是,政治因子在与经济因素、社会因子交互后之后影响力变化显著。其中,GDP、总储备在与发言权和问责制、政治稳定和暴力存在、政府效能、监管质量、法制程度和腐败控制能力等政治因子交互之后影响力达到0.9,2014年之后城镇人口与各政治因子交互后的影响力也能达到0.8以上。GDP、总储备等经济因子在与各政治因子交互之后影响力普遍大于经济因素的内部交互,也大于经济因子与社会因子的交互。同样,城镇人口等社会因子与各政治因子交互后的影响力也是大于社会因子内部交互的。因此可以看出,政治因素通过与经济因素和社会因素交互产生显著影响,两者共同作用于投资风险,可以认为优越的政策条件和完善的监管机制往往是成功投资的重要保证。

表3 2013—2016年“一带一路”沿线国家直接投资风险时空格局驱动因子影响力变化

表4 “一带一路”沿线国家直接投资风险时空格局主要驱动因子交互探测结果

5 结论与讨论

5.1 结论

本文基于2013—2016年“一带一路”沿线国家社会、经济和政治数据,使用熵权法计算了各国直接投资风险,并结合地理探测器法分析了“一带一路”沿线国家直接投资风险时空格局的驱动机制。

结果表明:①自2013年以来,“一带一路”沿线国家中较高风险区和高风险区的国家占多数,且高投资风险区的国家数量呈现出增长的趋势,从10个增加到19个。②从“一带一路”沿线国家直接投资风险的空间分布来看,低风险区和较低风险区的国家主要分布在西亚、南亚和东南亚地区;中等风险区的国家主要分布在中东欧、西亚中东和东南亚地区,其中1/2以上的国家来自中东欧地区;高风险区和较高风险区的国家数量多且分布广泛,俄蒙、中亚、中东欧、西亚、中东、南亚和东南亚各地区都有分布。③“一带一路”沿线国家直接投资风险时空格局的主要驱动因子为总储备、GDP、政府效能、人均GDP、法制程度、城镇人口和监管质量,其他指标因子也具有一定的影响,但影响力较小。④“一带一路”沿线国家直接投资风险时空格局是各指标因子共同作用的结果。自2013年以来,所有的指标因子经过两两交互之后的影响力均呈现相互增强或非线性增强,其中政治因子在与经济因子、社会因子交互之后影响力上升最为明显。

5.2 讨论

影响直接投资风险时空格局的因素复杂,本文从经济、社会和政治三方面对“一带一路”沿线国家直接投资风险进行了评价,但受限于部分数据的可获取性,在评价体系构建上存在着较大的改进空间,如东道国的自然状况、文化传统以及各国之间的对外贸易、外交关系等因素对投资风险的影响需要做进一步探讨。此外,随着“一带一路”倡议的进一步实施,更多国家会参与进来,届时全面分析各国的投资风险,探讨影响因素将是十分必要的。