我国体育管理体制改革:回溯与构想

2019-08-21穆文浩李大新

穆文浩,李大新

习近平总书记在第十九次全国代表大会的报告中指出:“中国特色社会主义进入了新时代,这是中国发展新的历史方位”[1]。这是继党的十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》之后对中国全面深化改革作出的又一次战略性安排[2]。我国体育事业的发展也紧追其步伐,迈进新的纪元。

新时代需要新体育。目前我国体育事业的发展与满足人民多样化的体育需求还不适应,与体育强国的建设还不适应,与实现国家体育治理体系和治理能力现代化的要求还不适应[3]。主要体现在:体育改革序次不明确,顶层缺乏完整的部署,在政策上缺乏支撑依据;路径不合理,政府部门与社团协会身份和职能互相混淆,权利与责任不清晰;治理碎片化,政府与社会组织相互联动的治理中,缺失了社团、协会的主体地位,很难形成多元共治的局面。以上问题出现的根本结症是体育管理体制与新时代社会发展的不适应性。

故亟待研究体育管理体制改革的新顺序、新路径、新治理方式势在必行。确立体育管理体制改革新的历史方位,要以习近平体育思想为指导,基于群众体育多样化需求,辨识好体育管理体制改革的原则和目标[4]。笔者通过对我国体育管理体制发展脉络进行分段梳理和对几次体育改革中管理体制改革措施进行深入探究,为我国打好体育管理体制改革的“攻坚战”提出构想。

1 我国体育管理体制改革回溯

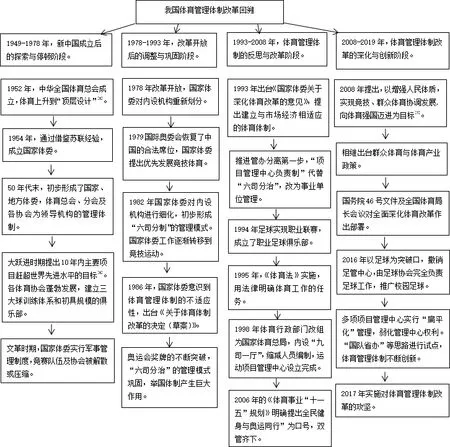

在综合考量我国自建国后体育管理体制的变动发展后,以体育管理体制的重大变动与政策思想上的重大改变为依据,将我国体育管理体制演进分为四个阶段,如图1所示。

1.1 探索与停顿阶段

此阶段的划分依据:从建国初期到改革开放前,我国的体育管理体制初步形成,体育目标是建立“民族的、科学的、大众的”新体育,体现了显著的政府直接办体育特征。经过建国初期不断的改组,形成了以国家、地方体委为主导的体育管理体制。

这种国家、地方体委的模式在建国初期能够充分利用全国力量发展竞技体育,使我国在各个项目上的运动水平与世界的差距迅速拉近,促进了我国体育的快速发展,帮助我国在国际比赛中取得了优异的成绩,同时提高了我国体育的国际地位,有利于集中建国后有限的资源进行合理的分配,对提高国民自信、展现国际形象具有十分重大的意义。但由于物质资源的匮乏,计划经济体制的限制,体育产业没有得到社会力量的支持,职业体育由于市场环境的缺乏也未萌发。更为严重的是文革的影响,使整个体育事业的发展一度处在停顿期。

图1 我国体育管理体制改革回溯导图

1.2 调整与巩固阶段

此阶段的划分依据:以改革开放国家建设的重心转移为契机,带动体育管理体制的调整与巩固。

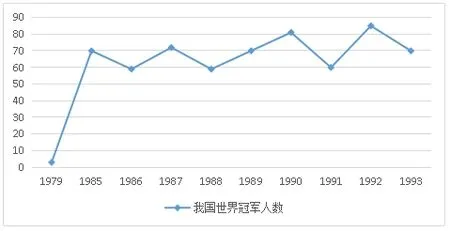

改革开放后,政府工作的重心逐渐由发展政治转移到了发展经济,体育事业也再次回到了正轨。国家体委的内设机构不断细化,成立了训练竞赛六司,分别管理不同类型的项目以及总的项目布局。开始优先发展竞技体育,通过加大竞技体育财政投入、加大运动员训练强度等方式,使我国竞技体育水平迅猛提高。图2显示我国在1979年—1993年世界冠军的人数呈现出持续上升的趋势。

图2 1979—1993年我国世界冠军人数折线图

1986年是我国体育改革也是体育体制和管理体制改革的元年。国家体委颁布了《关于体育体制改革的决定(草案)》。草案的总方针为“推动体育社会化、科学化,促进体育事业的全面发展”[8]。此次的改革虽然解决了当时存在的一些难题,强调了体育社团与协会的作用,但是由于缺乏必要的基础,导致没能明确改革的方向与性质。体育管理体制仍处在计划经济体制的大框架下,所做的相应的修改和完善。

此阶段整个社会对体育的理解仍然停留在竞技体育层面,体育的根本任务是争夺奥运会奖牌。竞技体育事业飞速发展,竞技体育成绩举世瞩目,我国“六司分治”的管理模式被认可与巩固,举国体制开始发挥重大作用。

1.3 反思与改革阶段

此阶段的划分依据:由于第一次体育体制改革存在不完整与不健全性,经过反思后国家体委于1993年制定《国家体委关于深化体育改革的意见》。该《意见》明确提出要改变计划经济体制中只依靠国家与政府办体育的集中性体制,要求体育体制应与社会主义市场经济相适应,并首次提出要将政府与社会力量相结合,国家与社会办体育相结合,推进政府部门简政放权,政事分开、管办分离,并促进协会实体化[9]。

此阶段我国体育管理体制开始在不断地反思与改革中逐步尝试社会化,迈出了我国体育管理体制改革重要的一步。足球的职业化改革,增加了群众的体育热情和相关体育产业的发展,对其他项目起到了引导作用,证明了改革的正确性。但“管理中心+单项协会”的改革固化了管理中心的行政职能,原有的权力借助协会有了进一步的延伸。同时出台的《奥运争光计划纲要》和《全民健身计划纲要》欲以竞技体育与群众体育齐头并进,但仍着重发展竞技体育,显示出改革方向的摇摆不定。表1通过1993—2008年中三届奥运会奖牌数及三次群众体育调研数据反映我国竞技体育与群众体育的发展情况。结果表明仍呈现以竞技体育为主、群众体育发展缓慢的特点。

表1 经常参加体育锻炼人数与奥运奖牌数对比一览表

经过体育界和全社会的不断思考,单项体育协会实体化改革与项目管理中心“脱钩”探索以多种形式铺开,并重新调试了群众体育发展方略,逐渐兴起了全民健身的浪潮。

1.4 深化与创新阶段

此阶段划分依据:我国在北京奥运会后达到了世界第二大经济体的规模,社会主要矛盾的逐渐转变使人民群众对体育多样化需求愈发强烈。时代的飞速进步使体育管理体制亟待全新的改革,实现向社会主义市场经济体制相适应的体育管理体制转变。

此阶段是体育管理体制全面深化改革与创新的阶段。群众体育和体育产业发展迅猛,体育管理体制改革进入深水区,具有更加明朗的改革方向、更加明晰的改革内容及更加明确的责任主体。足协的“脱钩”标志着单项协会管理体制改革正式开启,足管中心的取消使足球项目管理真正从制度上实现权责分明、政社分开。

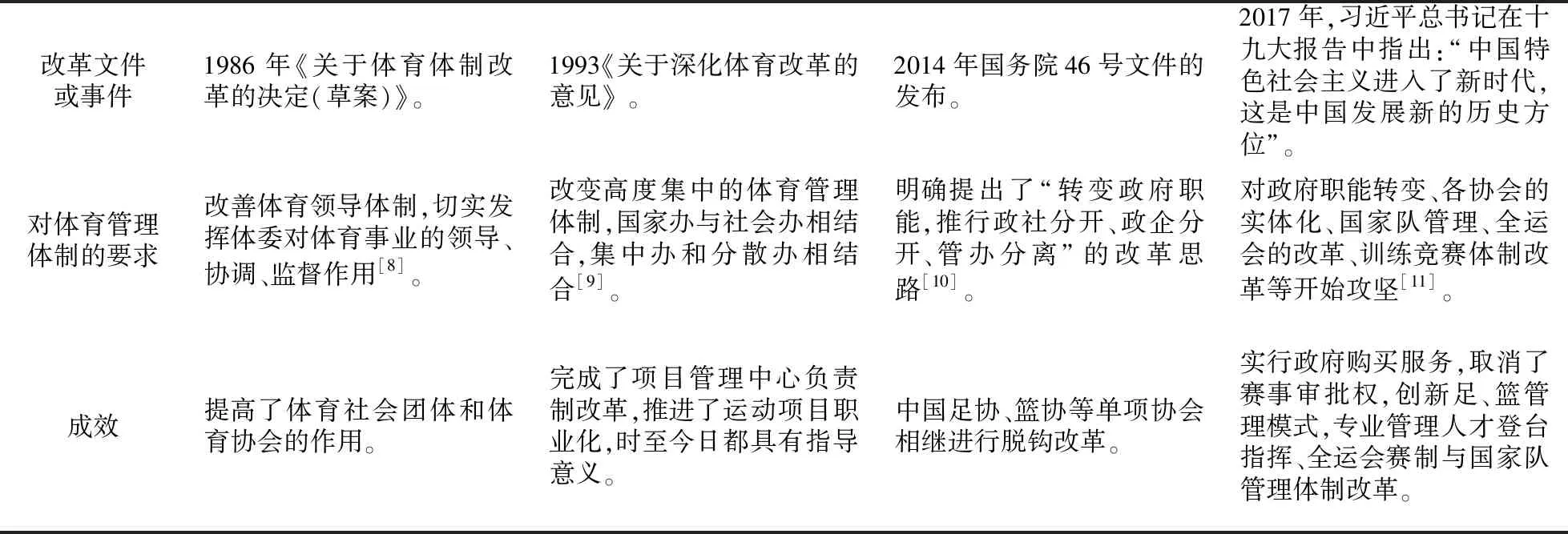

表2 四次体育改革中关于体育管理体制改革措施一览表

表2是我国四次体育管理体制改革情况一览表。目前看来,前三轮的体育改革没有对以转变政府职能为核心的体育管理体制和运行机制的关键问题进行突破。其中第二轮改革对管理体制进行了触碰:运动项目管理中心负责起项目的管理职能,并开始了单项协会与管理中心“脱钩”的探索。但由于运动项目管理中心作为过渡机构政府职能被固化,改革只是调整了一些技术层面的问题,没有实质性的变动,故未能实现改革目标;第三轮改革响应“全面”“深化”的号召,对体育管理体制进行了局部攻坚:中国足球协会率先实现管办分离,篮球等其他运动项目协会相继脱钩。但我国体育发展的动能没有得到完全释放,新问题和旧问题的不断积攒,使体育事业的发展遇到瓶颈。要彻底解决新旧问题,全面深化体育改革的首要任务是对体育管理体制改革这个难题进行突破。基于此,新一轮的体育改革重点围绕政府、协会、竞赛等管理体制进行了改革,其效益正逐渐对全民健身与健康产生影响。

2 体育管理体制改革面临的问题

2.1 改革序次不明确

在已经实行的体育管理体制改革中,国家体育总局层面缺乏完整的部署,在政策上缺乏支撑依据,改革序次是自下而上的。运动项目管理中心和项目协会承担的权责划分难以厘清,协会的政策与经费使用和监管不配套,政府部门、事业单位对协会改革后出现的新情况、新问题无法应对;多数协会脱钩后自我造血能力不足,专业人才缺乏、内部管理失控、对自治的管理方式还不适应,改革效应没有得到正常发挥。这种从下至上的改革方向,影响了改革的成效。

2.2 改革路径不合理

当前的体育管理体制改革,要求体育行政部门简政放权、放管结合[12],但我国协会与社团存在缺乏政治权威性、经济独立性。项目管理中心作为过渡性机构继续行使着政府职能,单项协会对政府有着过分的依赖,项目管理中心与单项协会公权和私权较为模糊,导致权力行使混乱,体育社团与协会法规不完善、自治与政府规定结合不规范、自身管理缺乏监督,并且作为非营利性组织,还会滋生盈利为目的的非法行为。

2.3 治理碎片化

在目前政府与社会组织相互联动的治理中,由于缺失社团、协会的主体地位,难以形成多元共治的局面,且多数研究聚集在建立“小政府、大社会”的治理模式中,想要达到充分利用社会力量削减政府作用办体育的目标是难以达成的。另一方面,政府作用的缺失会使社会组织在促进体育发展时失去准确的规则体系和制度框架,并且对于周期长、成本大的体育公共服务,仅凭市场和社会组织是无法全面提供的。

3 体育管理体制改革构想

3.1 体育管理体制改革原则

我国体育管理体制改革要以转变政府职能为核心,以转变体育发展方式为关键,以简政放权为突破口的原则,以人民群众健康为中心,满足人民多样化的体育需求。

3.2 体育管理体制改革目标

我国体育管理体制改革的目标是“建立具有中国特色的社会主义体育新体制”[11]。第一步2020—2035年:体育治理能力和治理体系现代化要得到初步实现,形成“政府引导、市场支撑、社会支持、群众参与”的法治化管理体系;第二步2036—2050年:体育可持续发展的潜力及动力增大,中国特色的体育管理体制得到基本完善,形成政府监督、市场支持、社会充满活力的多元化合作管理体系。

3.3 体育管理体制改革措施

3.3.1 改革序次需自上而下、先立后破“先立后破,不立不破”是深化国家管理体制改革的一项重大原则,也是体育管理体制改革的重要遵循[13]方向。要把握好建立和打破之间的先后顺序和辩证关系,建立在前,打破在后,才能稳当、彻底。体育管理体制改革的方向应是从上至下、先立后破,由体育总局向司、局、项目中心推进。在国家体育总局层面,要打破体育总局、奥委会、全国体育总会三位一体的职能,建立各司其职的局面。形成国家体育总局主要负责全国体育事业发展的规划领导、组织协调和监督;中国奥委会主要负责推进奥林匹克运动的发展;中华全国体育总会主要负责推进实施全民健身和奥运争光计划,团结各体育社会社团和体育人共同发展体育事业[11]。在运动项目管理中心层面,要打破运动项目管理中心权责不分、政社不分的格局,要建立部门支持协会、协会依托市场,形成具有社会化和产业化的新型体育。这两个层面的“破”和“立”相互影响、相互关联和相互促进。

3.3.2 坚持法制化改革路径,走多元化合作道路我国体育管理体制改革要坚持走法制化改革路径、走政府与社团、协会的多元化合作道路。社团、协会作为合法组织,首先要明确其享受何种权利,更要准确界定单项协会与项目管理中心、行政部门之间的法律关系;其次要坚持单项协会非营利性质,自主制定章程,单项协会设立选举、会议、决策、运行等日常管理制度;再次设立会员代表大会等权力机构,设立委员会等执行机构,内部设立监督机构,健全治理规则。这方面自《体育法》颁布后,经过不断地修改与制定,内容已相对完善,故坚持法制化改革不在于法律的修订,而在于其实施[14]。

实施从政府一元化管理到政府、组织的多元化合作模式。合作模式不是取消体育行政部门对社团协会的管理,而是要在法律允许范围内进行监管。同时监管方式要发生转变,从直接控制转变为间接调控。由体育组织承担体育事业的管理、监管职能,减少政府对市场的干预,减少没有法律依据和法律授权行为,建立合作模式,弥补双方各自的弊端,平衡双方各自利益。坚持法治化路径,走多元合作道路是实现“依法治体”的基本要求,也是保证改革方案“不走弯路”的基本保证。

3.3.3 选择“强政府-强社会”的治理模式党的十九大报告中强调实现社会治理体系与治理能力的现代化,要实现它需要政府与社会组织的协同联动,要充分发挥政府、社会、市场等主体功能,形成“强政府-强社会”的治理模式。这种治理模式为我国实现“建立具有中国特色的社会主义体育新体制”的体育管理体制改革目标提供了指引方向。

“强政府”意味着政府在体育事务管理中要做好“领航人”的角色,制定宏观政策、把握市场方向;“强政府”不是政府控制加强,而是支持体育社会组织的力度增强,从统包统揽的“全能政府”转变成为职责明确的“有限政府”[15]。在体育治理中的主要表现为“服务者”的角色,合理控制自身权力界限,科学制定宏观体育发展战略,与体育社会组织共同合作提供让群众满意的体育服务[16]。“强社会”不是指社会组织、协会权力加强,而是专业性、主体性和合法性的增强。在新时代体育管理体制中政府与社会组织成了一对同呼吸、共命运的“命运共同体”。目前的体育管理体制改革中竞技体育仍然需要由政府作为主导,社会组织在人才输送、前期人才培养上发挥巨大作用。群众体育中通过政府购买服务降低了政府提供服务付出的人力、资金及成本,带动了协会社团的发展。最终结果使社团协会从政府的“伙计”蜕变为强大的治理主体,继而成为“政府+社会”深层治理的主体。

4 结语

体育体制改革是一个长期而艰巨的任务。目前我国已经进入体育改革的深水区,其攻坚在于体育管理体制改革。全国上下需要达成共识,积极稳健、逐步深化,从体育管理体制改革的序次、路径、治理方式入手,形成自上而下、先立后破的改革顺序,法制化与多元化合作的改革路径和“强政府-强社会”的治理模式。