我的入市之道(三)

2019-08-20方泉

八:“8·10騷乱”

觉得痛失认购证乍富机会的不仅是方泉,还有全国才刚觉醒金融意识的许多人。机会第二次出现:深圳发行股票认购表。

深圳宣布8月9日发行第一批500万张新股认购表,每张100元,每个身份证限购10张;按表抽签购买6只总计5亿份新股,每张认购证可买1000股,中签 率恰是10%。

于是,常住人口60万的深圳,一下子涌进150万人。而涌进来的身份证,更是数不清的巨量,8月5日,深圳市邮局收到一个17.5公斤重的包裹——里面是2800张身份证。

8月7日起十几家售卖点就开始排队,两天两夜,到9日早晨所有售卖点前都排起了见头不见尾的长龙。其中不少是受雇来的民工。民工以小时计的报酬是10-15元。

九点半开售,但多数网点不到中午就宣布售罄。而售出的或私下流出的认购表,马上就在售卖点被炒到了300元一张。一大半还排队的人急眼了,拥挤,喧闹,长龙骤然挤巨蟹。有人喊认购表都被“走后门了”,群情激愤,吵骂混乱。许多人开始向市政府聚集,要找政府“评评理”。

8月10日,找市政府“评评理”的人越聚越多,煽呼口号反腐败。于是,警车来了,武警来了,高压水炮来了……折腾到半夜,深圳市长郑良玉发表电视讲话,表态严查私自截流认购表行为,同时宣布售卖明年计划的第二批500万张认购表,保持10%中签率不变。

听到电视讲话,示威人群呼啦啦散去,人们重又跑回售卖点,排起了长队。

“8·10骚乱”让人发现发个股票就能导致如此的社会不稳定?中央惊动了,中央决定强化股票市场的集中统一管理。

1992年10月12日,国务院证券委成立,副总理朱镕基兼主任,副主任刘鸿儒任证券委下设的中国证监会主席。

证监会成立,专事证券市场研究设计的联办,三分之二员工成为证监会80%的官人。高西庆、汪建熙、李青原、陈大刚、宋丽萍……乃至司机打字员。彼时正在上海股市上蹿下跳且乐此不疲的方泉,显然是错过了一次当官的机会。

九:文化广场

1992年7月,上交所只吸收了80家会员,而外地会员在上海基本上没有营业部。外地会员更乐得发展大户室,反正每家分到的交易电话线也就几条。券商间流行“抢跑道”说法,即每天能为客户在某个价位抢先买卖成功,这一般也得收市清算时才能确认。物以稀为贵,跑道少,券商帮哪个客户抢先买卖便有了弹性空间。因而收市后总有大户请券商吃饭、唱歌、桑拿。而普通散户只能去本地券商有限的营业部排队下单,排几分钟十几分钟后,股价早变了。

股票又严重供不应求,限1%涨跌幅和0.3%流量交易引致的单边上扬持续了很长时间。

5月21日,上海放开涨跌幅和流量限制,当天指数即从600多点涨到1200多点,并且持续数日上涨。老百姓想买却没处买到股票成了大问题,这是涨势;如果跌势,老百姓想卖而卖不出去,会恐慌出社会稳定问题。

解决的办法当然是发展会员建立新的营业部,但这需要一个过程。现在是火烧眉毛的急茬儿……尉文渊挖空心思后灵机一动:“完全可以像买卖白菜一样,搞个股票大卖场。”这是他后来接受我采访时说的,“土就土吧,先得救急。”

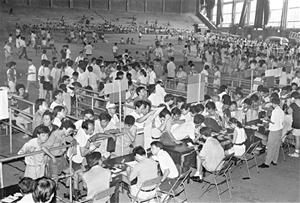

接通20条电话专线后,6月1日上交所组织20家会员单位进驻文化广场。出发点是抑制投机过热,20条专线只接受卖单。只能卖不能买,又无法看到或听到即时行情,那就抢着卖吧。人声鼎沸,挤在一起又互相影响,很快卖单汹涌,股市暴跌。文化广场开通半个多小时即宣布暂停。

一周后重开,加进8家新会员,买卖皆可,并且每5分钟广播一次即时行情。依然是人山人海,最多时挤来4万人,但交易总算正常了。后来,所有会员都逐步开通文化广场专线时,需露天排队排到简易棚席位下单的人,才渐稀少。

1993年12月24日,文化广场股票大卖场关闭。这时,上交所已分批接纳了122家新会员,上海的证券营业部已遍布各个地区,而异地营业部也建立了108家。

其实,迅猛扩张的中国股市,总会出现像认购证抽签、文化广场等诸多发行和交易方面来不及细想的“土法上马”,毕竟是“摸着石头过河”。但这些“土法上马”,包括它们的发明者第一代证券人,总会适时完成自己的历史使命而退出。1992年采访尉文渊时,他说过一句话:“面对巨大无边、急剧发展的市场,我总感到一股不可抗力。我们注定会成为铺路的石子。”

一语成谶。三年后因“3·27事件”,尉文渊“被”辞职,销声匿迹于股票江湖。

但,坚实的铺路的石子,江湖上一直会有你的传说,尽管你已远离。

十:三大政策

刘鸿儒上任证监会主席,在第一次全体会上就这样说过:“做我们这个工作,要有充分的思想准备。股市下跌快了,下面有意见,怕被套了;股市上涨快了,上面有意见,怕影响社会安定;不涨不跌,上下都有意见,人家说你办的不像市场。”

这道出了监管者的苦衷。但,这也是一种推不掉的责任。因为监督之外,中国的证监会还管理着市场供求,而股票供求更是决定一个阶段市场趋势的关键因素;因为,相当长的时期内中国股市并不是“国民经济的晴雨表”。

其实涨快了跌多了,监管者都会不安,都是怕影响社会安定。

曾经1993年2月的某天 ,上海股市急跌近百分之十,尉文渊背着手在场内巡视,随便说一句“没什么嘛。”

没---什---么---嘛---话音刚落,股市迅速反弹,当天竟涨回百分之十。

进入1994年,股市持续低迷。3月11日刘鸿儒来上海视察,次日发表提振人气的讲话,股市应和反弹,幅度也达百分之十。

但,尉文渊和刘鸿儒的讲话都改变不了市场趋势,市场短期反弹后复又继续下滑。因为,市场要的是立竿见影的措施,不仅是安抚态度。

1994年7月29日,股市跌至325点的历史新低,国务院出台“三大政策”救市。股市拔地而起,次日就涨到448点,10天后涨到750点,一個月后突破1000点。

“三大政策”是:第一,今年内暂停新股发行和上市;第二,严格控制上市公司配股;第三,采取措施扩大入市资金范围。前两点是减少供股,后一点是加大供资;前两点立竿见影,后一点拖到5年后才予落实。

“干货政策”之外,股民还看中政策态度,即政府是否真的着急了。

“三大政策”之前,确实是政府着急了。刘鸿儒后来披露,7月23日,上海市委书记和市长联名给中央电报,说股市从1400点跌到360点,投资者损失惨重,社会反映强烈;要求中央采取措施救市。朱镕基副总理将电报转批给证监会,证监会加班加点促成“三大政策”出台。

其实放更长的时间来看,迁就市场而“救市”的改变中短期市场供求关系的措施,依然改变不了市场的长期趋势。“三大政策”致强劲反弹后,股市还是回到了下行通道。直到1996年宏观经济政策全面转暖后,一轮大牛市才从500多点重新起步。

不错,中国股市没有成为宏观经济态势的睛雨表,但却与宏观经济政策的冷热、特别是与金融政策的紧松,存在着相当紧密的正相关。

政策救市,终究不是长久之计。