“语—图”互文的语文教学路径*

2019-08-20

在信息化时代,文字语言表达方式与图像表达方式对儿童具有同样重要的影响。语言的在场”与“不在场”,图像的“读”与“被读”,二者作为不同的符号和媒介,互为张力又密切相关。探讨“语—图”间二元互恋状态的消解和互融可以以“文本”为依托,从以图言说、语图互访、图文合奏的角度建构“语—图”互文的学理框架,让儿童在“读文”和“看图”的双重乐趣中丰富语言、历练思维、提升审美鉴赏能力,进而提升儿童的语文素养。

一、以图言说:让儿童在汉字文化中浸润

一直以来,图像就是人类“表情达意”的工具,那些看似随意的线条、和谐的笔画组合,展现着人类的生活图景与精神文明。因此,将识字写字教学与学生的日常生活相联系,以图画和故事互为言说的方式,可以帮助学生理解汉字的字形字意,体会汉字中的文化内涵。

1.字图同脉,体验汉字的意蕴。

鲁迅在《汉文学史纲要》中说,中国的文字具有三美:意美以感心,一也;音美以感耳,二也;形美以感目,三也。汉字的形体之美,美在一字一图画,一字一故事。在汉字教学中,可以将趣味识字、审美书写和意象写作融为一体,引领学生回到汉字的字源。

儿童对汉字进行个性化的分析和解释,可以创作出独特的图画和故事。这种“格式塔”式的识字方式,“识”出图像,“识”出意义,“识”出规律,从而建构起儿童“属我”的语言范式。

2.猜字构图,演绎汉字的规律。

“猜字谜”活动富有乐趣,是学生喜欢的教学方法。在“文—图”品鉴的过程中,学生理解汉字的意思,识记汉字的造字规律,从而体会了汉字中所蕴含的丰富智慧与人类文明。例如“一字十八口”打一字,学生起初只猜到“杏”或“呆”。一个学生画出《三月杏花图》并解释:“一字十八口,打一字。听到这个谜面,我的脑海中闪过了一个‘杏’字。你看,‘十八’,‘十’加上‘八’正好是个‘木’字;还有个‘口’,放在下面正合适,这个字就是‘杏花’的‘杏’字。想到‘杏’字,仿佛看见一树杏花盛放,风一吹,落英缤纷。多么美丽的三月杏花图啊。”

教学应关注学生猜谜的心理活动过程,这个过程中含有丰富的语言思维。将这种抽象的语言思维可视化,用文字写下来就是关于汉字的故事,用图画画出来就是关于故事的图解。有“图”可鉴,就不会望“文”生义;有“文”可依,就不会按“图”索骥。故事与图画相融,充满创意和想象,让学生之间的交流有了共享的“空间”和共同的平台,学生的对话也会更加深入,对汉字的理解也愈加全面、深刻。

二、语图互访:让儿童在文学作品中发展

语言(会话语符)和图画(形象语符)传达的是知识与情感,二者共享同一文本进行“叙事共享”,可以诱发、驱动并支持儿童对“语—图”内容和过程进行认知、调控、平衡,顺应其认知特点来掌握“语—图”互文的内在纹理,实现语文深度学习。

1.以画启悟,磨练儿童阅读的逻辑思维能力。

如今的儿童大多由动画片、漫画、绘本陪伴长大,对于图画,他们有着比成人更特殊的理解和感悟。用图画教学弥补较为抽象的文字语言教学,是一种较为有效的教学方式。例如:语文特级教师于永正的“师生画翠鸟”教学环节,堪称经典。

师:同学们喜爱翠鸟吗?喜欢画翠鸟吗?

生:喜欢。(教师与两名学生在黑板上作画,其余学生在本子上画翠鸟)

师:谁愿意把翠鸟的样子介绍给大家?要想介绍好就要好好看课文,看书上是按怎样的顺序写翠鸟外形的?

生:书上先写了翠鸟的爪子,接着写了翠鸟头上的羽毛、背上的羽毛、腹部的羽毛,然后写翠鸟的眼睛,最后写翠鸟的嘴。

生:这是按照从下到上的顺序写的。

师:看书练读,要读进去,要静心读,不要浮躁;读熟后同桌同学练说,相互纠错。下面,我请两位同学到前面介绍翠鸟,一位主讲,一位当场外指导。

生:(指图)同学们,这是一只美丽的翠鸟。一双小爪子红红的。它的羽毛非常漂亮,头上的羽毛像橄榄色的头巾,上面绣满了翠绿色的花纹,背上的羽毛像浅绿色的外衣,腹部的羽毛像赤褐色的衬衣。一双眼睛非常明亮,红色的嘴巴又细又长。

依文作图,以图悟文,按顺序、有感情地对物象进行揣摩、描述。这样教学,既把学生个人读懂的或有疑问的地方讲出来,和同伴交流,又结合形象直观的图画准确地理解了关于翠鸟外形的描写片段,巧妙暗射翠鸟捕鱼的动作敏捷和翠鸟外形的内在联系。这种情景交融、虚实相济的图文编码转换,可以让课堂教学事半功倍。

2.以文构画,提升儿童阅读的理解能力。

美国语言学家布龙菲尔德认为,一旦图画与语言形式之间出现了约定俗成的固定联系时,它就完成了向文字的过渡。任何图画若不与语言文字形成固定联系,只能是图而不是文字。在丰富多彩的言语实践中,教学应着力“言”意”“图”互转融合,凸显文本学习的价值。

例如:统编语文教材一上《雪地里的小画家》——小鸡画竹叶,小狗画梅花,小鸭画枫叶,小马画月牙。在圈点、顺应、品析中,学生将文字转成3D甚至4D图画,将画面内容按自己的逻辑整理、融合,并按“读图思辨—鉴赏表达—还原画面”的“语言图式”进行重构。

例如:阅读苏教版六下《天游峰的扫路人》一文时,可以紧扣扫路老人的“貌”“言”“行”,沉静阅读,构建画面。“瘦削的脸,面色黝黑,淡淡的眉毛下,一双慈善的眼睛炯炯有神。”“不累,不累,我每天早晨扫上山,傍晚扫下山,扫一程,歇一程,再把好山好水看一程。”“30年后,我照样请你喝茶!”教师可以引导学生“体验”一组组精准凝练的文字,经历感知—体悟—运用—转化,将文字生成一幅幅画面,最终融入“扫路人”的叙事图景之中。

这种用语言来画画的思维过程,即为理解、品味、内化、积累的“语—图”现场对话。与文字相比,图画更能触发人的情感。教学可以唤醒文字语言中的图画,促进图画和文字语言之间的多维度转换,能让学生由内而外地感受、理解语言的魅力,实现文本逻辑与学生语言逻辑的有效沟通,使它们在深层意义上相互统一,从而实现语言与图画之间的互转,实现语文教学的“立体效果”。

三、图文合奏:让儿童在自我叙事中成长

语言在古代修辞学中占据了核心地位,但在这些修辞思想中,却始终伴随着图像的幽灵。图画和文字是同源的,教学应促使各要素积极“联姻”,让儿童在丰富的语言形式中深度学习。

1.童趣画语,让学习趣意盎然。

我国文字学家唐兰认为,文字本于图画,最初的文字是可以读出来的图画。儿童与图画具有天然的联系,信手涂鸦是他们的天性。“童谣趣画”是儿童语言建构的最好启蒙,也是成人世界连接童心世界的秘密“虫洞”。

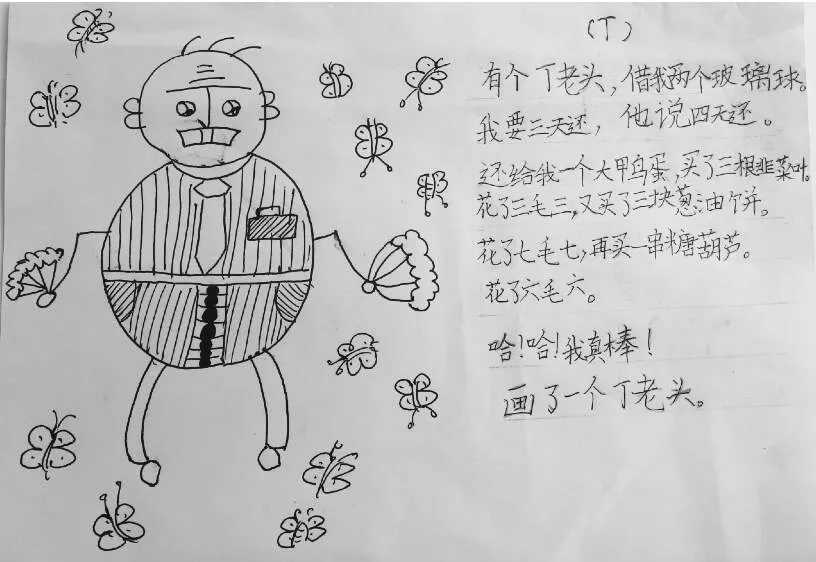

在低年级教学时,每接一个新班,笔者都会向学生介绍一位童谣人物“丁老头”(如图1)。学生诗兴大发,“丁老头”改编版问世:一个老公公,借我两个蛋,他说三天还,可是四天还没还,我气得把他关起来,加上两把锁,插上三根毛,叫他以后别胡说。同学们大笑不止,评价道:这个老公公长得好丑呀!他长了三根头发,额上三条皱纹,皱着八字眉,耳朵像两把锁,嘴巴里露出两颗大板牙,下颌还有五根长长的胡子。一幅画里有歌谣,歌谣里藏着“丁老头”。

图1 丁老头画语

说、画、评、写,丰富多彩的学习活动让课堂妙趣横生;《春天的手》《看花灯》《贴年画》《老鼠娶亲》,图文并茂的自编童谣,记录着童声、童真、童趣。

2.童思画语,让智慧活跃显现。

美国哲学家、教育家怀特海说:“教育的全部目的就是使人具有活跃的智慧。”语言学习与思维发展同步,也是语文学科核心素养所指。以图示的方式将师生对语言文字的理解、建构、提升过程“画”出来,使图式语言与大脑思维共生共长,培养可视化、清晰的思维结构。统编语文教材三上《总也倒不了的老屋》是一篇充满猜想的童话,情节设置出人意料,全文紧扣“老屋会不会倒呢”这个问题,引导学生“在阅读中学习预测”。教学时,教师可以借助“情节曲折图”,用“读到这里,我猜到……因为……”引导学生思考与猜测。在阅读与思考的往返过程中,学生的言语智慧可感可知,学生的思维活动也会更加清晰、严谨。

运用诸如花朵、蝴蝶等饼形图呈现并列结构的文本,用楼梯、树形等折线图表达递进结构的情节,用泡泡图、思维导图梳理事物间的关系……将抽象的文字转化为具象的图表(画),为学生思维发展提供支架,以孕育儿童的言语智慧。

3.童心画语,让成长馥郁馨香。

天真烂漫的童心最为可贵,儿童的心中开着诗的花朵,他们的心与诗最近。据此,教师可以引导学生创设“绘画日记诗”,记录儿童自主自信的诗意童年。

例如:在读写日本童谣诗人金子美玲的《藏好了吗》时,学生边画边讲:

——藏好了吗?

——还没呢!

小鹿的头顶上,

云底的树林里,

小鹿和树林。

…………

藏着,画着,讲着,连续剧式的童画日记诗集《小鹿远行》成功创作。诗集以“连环画”的方式呈现鲜活的生活场景,表现生活主题,诗画相通,气韵生动。

指向绘本的创意写绘,用富有童趣的画面,形象的故事唤醒儿童的感官和记忆。教学应在图画与文字间做转换,在绘本与生活间做链接,在自我建构的语言图式中自由对话,引领儿童深度学习。

抽象语言表达不清楚的,直观图像让学生一目了然;单纯的图像无法讲述曲折的故事或阐发精微的哲理,文字语言能微言大义。“索象于图,索理于书”,书画协同,引领学生创意习作,在语图互文中提升语文素养。

注:本文获2018年江苏省“教海探航”征文竞赛一等奖,有删改。