让质点“活”起来的“生活化”创新教学设计

2019-08-20夏有超聂义友周新雅

夏有超 聂义友 周新雅

(江西师范大学物理与通信电子学院 江西 南昌 330022)

“质点”是人教版《高中物理·必修1》第一章第1节的内容,也是学生初入高中阶段最先接触的抽象概念,还是贯穿整个高中物理知识体系中的最基础、最重要的概念之一,在培养学生的物理建模能力和科学思维能力等方面不可或缺.然而,一些物理教师在处理这一知识点时,只注重讲解“质点”的定义和在什么情况下物体可以被看作“质点”的条件,而忽略创设相关情境进行教学,由此造成学生只能“囫囵吞枣”地机械式记住这一知识点,没有真正理解“质点”的物理意义.在中学物理课堂教学过程中,创设有效的教学情境对激发学生问题意识、培养学生的创新精神和实践能力具有十分重要的促进作用[1].特别是对于刚从初中进入高中阶段的学生而言,如果“开场教学”效果不佳,会导致以后的物理学习困难重重.有鉴于此,笔者特针对“质点”尝试开展让质点“活”起来的“生活化”微设计,以期对这一部分内容的教学有所帮助.

1 “质点”生活化的教学设计

1.1 从生活走向物理 生活化的教学引入

PPT展示投篮、打排球和人在操场跑步的图片.

师:请同学们在纸上分别画出篮球在空中的轨迹、排球在空中的轨迹以及人绕操场跑一圈的运动轨迹.

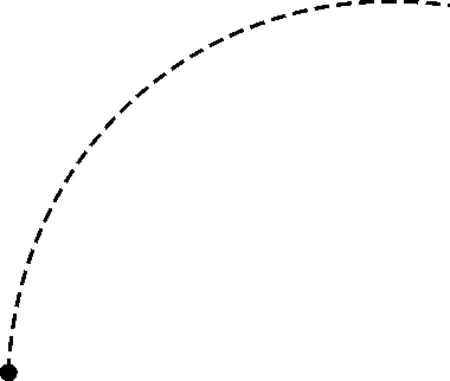

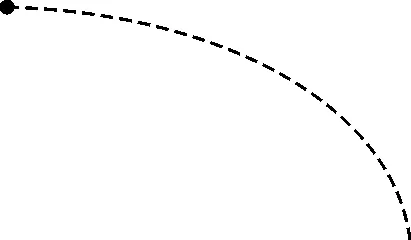

让学生先画出运动轨迹模拟图,教师再将学生所画轨迹模拟图投影在屏幕上,如图1、图2和图3所示.

图1 篮球的运动轨迹

图2 排球的运动轨迹

图3 人的运动轨迹

1.2 理解“点”的作用

问:3幅图中,所画的“点”代表什么?

生:分别代表篮球、排球以及人.

问:也就是说,“点”可以代表所要研究的物体.在数学中的点是没有大小和形状的,你们在画这三者的轨迹时,为什么可以选择用一个“点”来代替所要研究的物体呢?

生:因为在这3种情况下,物体的大小和形状相对于物体运动的轨迹来说,可以忽略不计.

师:在某些情况下,比如在研究这些物体的运动轨迹时,因为物体的大小和形状相对于物体的运动轨迹来说影响很小,可忽略不计.此时就可以把物体看成一个“点”,用一个“点”来代替物体,变研究物体的运动为研究该点的运动.

问:“点”运动到某一位置,说明了什么?

生:说明“点”所代表的物体运动到了哪里.

师:在日常生活中,可以通过研究“点”的运动情况来确定“点”所代表物体的运动情况.例如,在“手机百度地图”(如图4所示)中,用一个“点”代表我们,这个“点”在哪里,就知道自己现在的位置在哪里.

图4 百度地图

设计意图:用学生所熟悉的“手机百度地图”的实例,生动形象地展示“点”的作用,帮助学生更好地理解“点”,也让学生初步认识物理模型在探索自然规律中的作用.

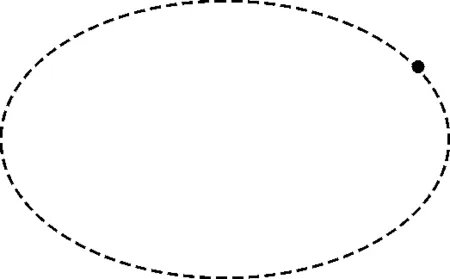

师:人类居住的地球在绕太阳公转,同时又在自转.因此,地球的各部分离太阳的远近在不断变化.但是,如果考虑到地球到太阳的距离长达1.5×108km,而地球的直径只有1.3×104km,还不到它与太阳距离的万分之一,那么,在研究地球公转的时候,由地球的大小而引起的地球上各部分的运动差异就可以忽略不计了[2].也就是说,研究地球公转时可以忽略地球的大小和形状而把它看做“点”.同学们可以试着画出地球公转的轨迹(如图5所示).

图5 地球公转轨迹图

1.3 物体能被看成“点”的条件

问:如果要研究篮球和排球在空中的旋转、人跑步的姿势以及地球自转等情况,还能不能把这些物体看成一个没有大小和形状的“点”呢?

生:不可以.在这些情况下,物体的大小和形状均不可被忽略.

师:对,一个物体能否看成一个“点”是要依据所研究问题的具体性质来定的.

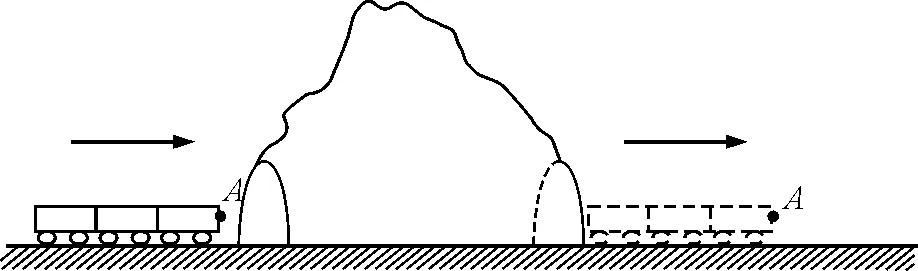

问:一列50 m长的火车在过隧道时,如图6所示,可不可以用火车上面的一个“点”的运动来代替火车的整体运动?

图6 火车过隧道

生:不可以,火车相对于常见的隧道来说很长,不可以忽略大小和形状.

问:请问,把物体看成“点”的意图是什么?

生:把物体看成“点”,意味着不需要关注物体的大小和形状,用“点”的运动来代替物体的整体运动.

师:火车在过隧道时,当我们只关心火车的整体运动时,可以认为火车上各点的运动情况完全相同,因而可以用上面一个“点”的运动来表示火车的整体运动.例如,在火车前端取一A点,就可以用A点来代替火车的整体运动.当A点离隧道出口50 m时,就表明火车刚好全部出隧道.这个例子向我们说明,平动的物体可以看成一个“点”,用物体上面的一个“点”来代替物体整体的运动.

1.4 让“点”活起来

问:如果自然界的物体,包括我们每一个人,都是一些没有大小和形状的“点”,这样的世界岂不过于单调乏味?为了让“点”有意思,现在你有一个机会,给这个“点”赋予物体的某种属性,你会将物体的哪种属性赋予这个“点”?

适宜性分值衔接了空间开发限制性与建设用地空间管制[15],即适宜性等级评价中最适宜区为非强限制区与较强限制区,得分最高的叠加区域,该区域宜划入适建区;特别不适宜区分布在强限制区内,该区域应划入禁建区;不适宜区处于非强限制区与较强限制区得分最低的区域,该区域宜划入限建区;基本适宜区虽然不在强限制区内但适宜性分值并不高,可根据具体情况将分别划入适建区、限建区。

学生交流讨论,教师适当引导,将物体的质量赋予这个“点”.

师:因为我们将物体的质量赋予了这个“点”,这个“点”就变成了一个有质量的“点”.为了突出这个“点”是有质量的,物理学中把这个“点”叫做“质点”.所以,“质点”中的“质”代表的是所研究物体的质量.

质点的定义:用来代替物体的有质量的点,是一个理想化的模型.(板书)

师:如果给你两个“质点”,你能判断出这两个“长得一样”的点所代表的物体是什么吗?比如黑板上,代表人的“质点”和代表地球的“质点”.

生:不好区分.

师:现实生活中,为了让“质点”有意思,也为了更加方便地研究物体,会将研究物体的大致轮廓画出来(如图7和图8所示),但是,在分析某些问题时,依然要把物体当作一个“质点”来分析.通过将物体的质量赋予“点”和画出物体的轮廓这两种方式,使得“点”从此不再那么单调乏味,变得“活”起来.

图7 人绕操场跑步轨迹

图8 地球公转轨迹图

设计意图:通过设计让“点”活起来这一环节,一方面可以有效调动学生的学习积极性,使其对“质点”的理解更加深刻;另一方面,让“质点”教学与学生头脑中已有的知识联系起来,使学生在原有的知识基础上生长出新的知识.有趣的教学环节,在培养学生物理学习兴趣的同时,也践行了“从生活走向物理,从物理走向生活”的教学理念.

1.5 从物理走向生活 学以致用

演示:教师用球拍上下击打乒乓球(如图9所示).

图9 用球拍打乒乓球

问:在什么情况下,可以将乒乓球看成“质点”?什么情况下,不可以将乒乓球看成“质点”?

生:在研究乒乓球上下运动轨迹的时候,乒乓球可以看成“质点”;在研究乒乓球在空中旋转的情况时,乒乓球不可以看成“质点”.

师:球拍可不可以看成“质点”呢?

生:不可以.它不满足看成“质点”的条件.

师:可不可以创设出让球拍能被看成一个“质点”的情境呢?

生甲:拿着球拍在教室转一圈,研究它的运动轨迹的时候,就可以把球拍看成一个“质点”.

生乙:让球拍做平动,就可以把球拍看成一个“质点”.

设计意图:通过“用球拍上下拍打乒乓球”的实例将物理知识与学生的实际生活联系起来,可以加深学生对“质点”概念的理解,锻炼其解决实际问题的能力,也为“参考系”的讲解做好铺垫.

1.6 顺其自然 衔接“参考系”

演示:教师拿着球拍平动,球拍在做平动的时候,可以把它看成一个“质点”;教师拿着球拍在教室中走动,研究球拍运动的轨迹时,可以将球拍看成一个“质点”.

问:教师拿着球拍在教室走动,球拍现在是不是运动的?相对谁是运动的?

生:是运动的,相对于地面是运动的.

问:那球拍相对于老师,是不是运动的呢?

生:不是.相对老师来说,球拍是静止的.

师:也就是说,选择不同的参考系,物体的运动情况可能不同.

2 教学反思

良好的开端是成事之半,学生刚从初中进入高中,还习惯于以前的形象思维,对于较为抽象的“质点”模型理解起来存在一定的困难,如果不能帮助其准确地掌握,就会对后续的物理学习造成不利影响.因此,设计将“质点”拆开来讲,即先讲清楚“点”,后讲清楚“质”.这样做的好处是,既可以使“质点”的教学不再显得那么生硬,又能使整个教学活动符合学生的认知规律和心理特点.

在新课教学时采用生活实例引入、并将生活中的元素融入教学过程中的好处便是,既能充分调动起学生的学习积极性,又使得抽象的“质点”变得丰满起来,同时也有利于践行“从生活走向物理,从物理走向生活”的教学理念.最后,用一个教师拿着球拍运动的实例,自然而然地过渡到了下一个知识点,巧妙地实现了知识点间的衔接.

总之,物理教师在教学过程中,要时刻注意将物理与生活联系起来,用生活之水来激“活”物理之水,使物理能永葆青春.