后激活增强效应对不同训练水平运动员肌肉活性的影响

2019-08-19郭燕兰

刘 敏,郭燕兰

后激活增强效应(post-activation potentiation,PAP)最早是1982年美国的生物学家Manning在大鼠身上实验发现,通过对大鼠的比目鱼肌和趾伸肌进行持续时间为1s的强直刺激,发现被刺激肌肉的峰值张力显著增加。Vandervoort等(1983)在前人的基础上在人体上进行实验研究,通过对受试者的胫骨前肌和跖屈肌进行持续时间为10 s的等长最大随意收缩(maximal voluntary contraction,MVC),同样也观察到被刺激肌肉的峰值张力显著增加。随后,学者们将这种现象称之为PAP。国内学者大多将PAP现象译为后激活增强效应。综合国内外学者对PAP的多种定义,可以认为:条件刺激后通过增加峰值功率和力量发展速率来引起肌肉运动能力提高的现象为PAP,其中条件刺激可以是强直性收缩或持续最大自主收缩。此外,这样的刺激条件不仅能够增强肌肉收缩,也可能潜在地增强肌肉的表现性能,尤其是在进行一些爆发力主导的运动项目上(跑、跳、投等),PAP效果更为明显。影响PAP的因素很多,其中包括受试者个体特征(年龄、性别、训练水平、肌纤维类型、肌肉力量)和肌肉收缩类型、收缩持续时间、收缩强度以及恢复时间,而且评价PAP的表现形式有多种,其中较多的是冲刺跑和纵跳摸高。

Kilduff等(2008)、FotiniArabatzi等(2014) 以 及XenofondosAnthi等(2014)等对足球、举重、短跑以及职业橄榄球运动员的激活方式运用负重下蹲进行研究,国内下肢力量与负荷后恢复时间对后激活增强效应的影响等文献也对各种不同项目的PAP激活方式进行了详细说明。橄榄球和田径项目都属于以下肢爆发力为主的运动项目,特别是田径项目中的短跨、跳跃都是以下肢爆发力为主,PAP的诱导方式下蹲起主要是对下肢进行了刺激,在随后的某一恢复时间可能发生PAP现象。研究发现,不同项目的受试者个体发生PAP现象的恢复时间不定。因此,本研究采用5次90% 1RM负重深蹲作为PAP的诱导方式。由于跳跃运动复杂性较低,利用下蹲跳来评价PAP效果,下蹲跳排除了上肢力量带来的影响,且纵跳能够较准确地评定下肢爆发力。因此,本研究通过测试不同训练水平的运动员5次90%1RM负重深蹲刺激后,经过不同恢复时间,CMJ高度、CMJ过程中下肢所贴肌肉表面肌电特征以及运动学、动力学数据的变化。通过分析PAP对相同训练水平、不同训练水平运动员不同恢复时间下CMJ的具体表现,为将PAP运用到实际训练和比赛中提供一定的理论依据。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

在训国家一级田径运动员15名(短跑5人,跳远5人,跳高5人),国家二级田径运动员15名(短跑5人,跳远7人,跳高3人),所有研究对象均为男性,均有下肢负重练习经历,实验前48 h没有进行剧烈运动,近3个月内无下肢损伤史,能够较熟练进行下肢负重深蹲,受试者年龄、身高、体重、BMI指数及训练年限,经独立样本t检验无显著性差异,P>0.05)。

表1 被试基本情况表Table 1 Basic Information of Subjects M±SD

1.2 研究方法

1.2.1 实验仪器

实验主要仪器为VICON红外高速运动捕捉系统、Basler摄像设备、AMTI测力台、Noraxon 16导遥测肌电仪。

1.2.2 实验方案

1)实验前准备

2)测试流程及注意事项

每位受试者在实验前热身10 min,按正常训练课的热身方式进行。另有5 min时间,在测试员的监督下进行需要的实验动作CMJ练习。连接各部分仪器,同时通电,运行数分钟,调试位置;所有受试者都穿紧身裤,根据下肢刚体模型,在相应部位贴上16个Marker点。对测试肌肉肌腹剃除毛发,酒精擦拭,清洁皮肤表面,贴上电极片,并用绷带将其固定。正式实验前,热身后对受试者进行一次CMJ的测试作为基准值。将5次90% 1RM负重深蹲(每次间歇1 min)作为PAP诱导手段,诱导结束后的即刻(15 s)、4 min、8 min、12 min、16 min、20 min让受试者在AMTI测力台上测试下蹲跳,同时采集数据,同步记录并保存所有数据。

1.2.3 数据统计

使用SPSS 17.0进行重复测量方差分析恢复时间的不同7个时点对CMJ高度、vGRF、PPO、pRFD、峰值力时刻髋、膝、踝的角度以及下肢所贴布肌肉的iEMG是否满足Mauchly的球形度检验。若检验结果P>0.05则满足球形检验,可用一元方差分析的检验结果为准;若检验结果P<0.05则不满足球形检验,可用多元方差分析的检验结果为准。设置重复度量中的选项对组内因素恢复时间的7个时点进行两两比较,检验两两之间是否具有显著性差异。在此之前检验组间因素(训练水平)与组内因素(恢复时间)两者之间是否存在交互效应,然后比较两组之间同一恢复时间点的PAP诱导前、后的运动学指标、动力学指标以及肌电数据的差异性。

2 研究结果

2.1 不同训练水平运动员PAP诱导前后不同恢复时间运动学数据变化特征

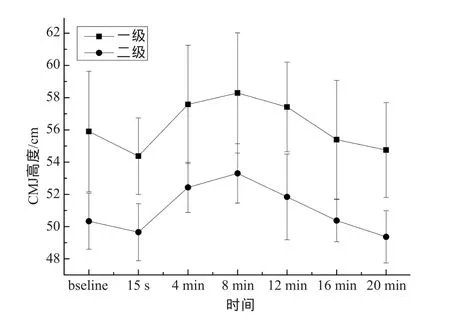

经过双因素重复测量方差分析(下同),显示时间和训练水平之间无交互作用(P>0.05),不同训练水平两组间CMJ高度存在显著性差异(P=0.036<0.05)。由图1可知,相对基准值来说,一级组和二级组的下蹲跳高度均在PAP诱导后的4 min、8 min、12 min时增长,且在8 min增长幅度最为明显,其中一级组增长幅度为6.24%,二级组增长幅度为5.90%。即刻(15 s)下降最为明显,16 min、20 min时与基准值基本保持一致。

双因素重复测量方差分析显示,时间和训练水平之间无交互作用(P>0.05),恢复时间对两组下蹲跳峰值力时刻下肢髋、膝、踝的角度均无显著性差异(P>0.05),一级、二级两组之间无显著性差异(P>0.05)。由图2显示,一级、二级两组CMJ峰值力时刻的髋、膝、踝角度在PAP诱导后16 min内整体变化趋势基本一致。

图1 被试PAP诱导前后不同恢复时间CMJ高度曲线图Figure 1. CMJ Height Curve of Different Recovery Times before and after PAP Adoption

图2 被试PAP诱导前后峰值力时刻髋、膝、踝的角度柱状图Figure 2. Angle Histogram of Hip,Knee and Ankle before and after PAP Adoption

2.2 不同训练水平运动员PAP诱导前后不同恢复时间运动学数据变化特征

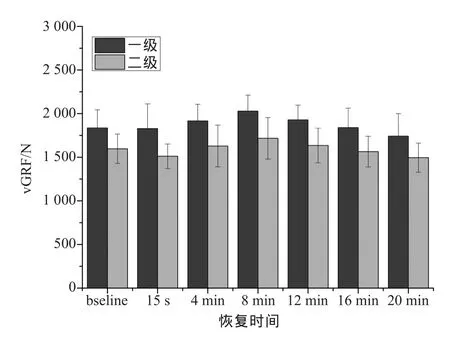

经过双因素重复测量方差分析,统计结果显示,时间和训练水平之间无交互作用(P>0.05),不同训练水平两组间vGRF存在显著性差异(P=0.024<0.05)。恢复时间对两组下蹲跳vGRF均有显著性影响(P<0.05)。进行两两比较后,由图3可知,一、二级组在PAP诱导后即刻(15 s)的vGRF相对于基准值均明显减小,8 min时vGRF相对于基准值明显增加。另外,一级组在PAP诱导后12 min的vGRF明显高于基准值,两组的其余时刻均无显著性变化。

3天的对峙,案情没什么进展,第三天晚饭后,王敬凯又坐到李桂明面前,以理解的口吻说:“你的案子我们公安已经查了几次,虽然你恨张秋,但张秋丢小孩那天,你是不占有作案时间。可是,后来张秋在报纸上找小孩,你就没做什么?没有什么想法?比如说要弄俩钱花?”

经过双因素重复测量方差分析,显示时间和训练水平之间无交互作用(P>0.05),不同训练水平两组间PPO存在显著性差异(P=0.039<0.05)。恢复时间对两组下蹲跳PPO均有显著性影响(P<0.05)。进行两两比较后,由图4可知,一、二级组在PAP诱导后8 min时的PPO相对于基准值均明显增加。另外,一级组在PAP诱导后4 min的PPO显著性增加,二级组在PAP诱导后即刻(15 s)时PPO明显低于基准值,两组的其余时刻均无显著性变化。

图3 被试PAP诱导前后不同恢复时间vGRF变化柱状图Figure 3. Histogram of vGRF Changes at Different Recovery Times before and after PAP Adoption

图4 被试PAP诱导前后不同恢复时间PPO变化柱状图Figure 4. Change of PPO at Different Recovery Times before and after PAP Adoption

经过双因素重复测量方差分析,显示时间和训练水平之间无交互作用(P>0.05),不同训练水平两组间pRFD无显著性差异(P=0.062>0.05),但恢复时间对两组下蹲跳pRFD均有显著性影响(P<0.05)。进行两两比较后,由图5可知,一、二级组均在PAP诱导后即刻(15 s)的pRFD相对于基准值均明显减小。另外,一级组在8 min、12 min时明显高于基准值,二级组在4 min、8 min时显著性增加,两组的其余时刻均无显著性变化。

2.3 PAP对不同训练水平运动员不同恢复时间CMJ下肢肌肉活性特征比较

由图6可知,一级运动员在CMJ的蹬伸阶段,恢复时间对股直肌、股外侧肌、腓肠肌的iEMG有显著影响,而股内侧肌、股二头肌、胫骨前肌与恢复时间不具有显著性差异。其中股直肌、股外侧肌、腓肠肌经PAP诱导后8 min iEMG达到峰值,分别为184.71 uV ·s、207.14 uV ·s、151.19 uV ·s;股内侧肌、股二头肌在PAP诱导后12 min达到峰值,分别为145.04 uV ·s、67.76 uV ·s;胫骨前肌在PAP诱导后16 min达到峰值,为91.25 uV·s。这说明一级运动员在进行下蹲跳的蹬伸阶段,下肢的股外侧肌动员最多,其次是股直肌、股内侧肌、腓肠肌、胫骨前肌、股二头肌。

图5 被试PAP诱导前后不同恢复时间pRFD变化柱状图Figure 5. Histogram of Peak pRFD Changes at Different Recovery Times before and after PAP Adoption

图6 一级运动员PAP诱导前后不同恢复时间起跳蹬伸阶段iEMG柱状图Figure 6. iEMGHistogram of the First-class Athletes in Different Recovery Times before and after PAP Adoption

由图7可知,二级运动员在CMJ的蹬伸阶段,从下肢肌肉的积分肌电值来看,恢复时间对股直肌、股外侧肌、腓肠肌的积分肌电值有显著影响,而股内侧肌、股二头肌、胫骨前肌与恢复时间不具有显著性差异。其中股直肌、股外侧肌经PAP诱导后8 min iEMG达到峰值,分别为157.25 uV·s、168.31 uV·s;腓肠肌、股内侧肌在PAP诱导后4 min达到峰值,分别为155.7 uV·s、129.99 uV·s;股二头肌在PAP诱导后16 min达到峰值,为34.20 uV·s;胫骨前肌在在PAP诱导后12 min达到峰值,为49.83 uV·s。这说明二级运动员在进行CMJ的蹬伸阶段,下肢的股外侧肌动员最多,其次是股直肌、腓肠肌、股内侧肌、胫骨前肌、股二头肌。

图7 二级运动员PAP诱导前后不同恢复时间起跳蹬伸阶段iEMG柱状图Figure 7. iEMGHistogram of Second Class Athletes in Different Recovery Times before and after PAP Adoption

经过双因素重复测量方差分析,显示时间和训练水平之间无交互作用(P>0.05),不同训练水平两组间股外侧肌、股直肌的iEMG存在显著性差异水平(P<0.05),其余肌肉均无显著性差异(P>0.05)。恢复时间对一级运动员组的股直肌、股外侧肌、股内侧肌、腓肠肌的iEMG存在显著性差异(P<0.05),在PAP诱导后的即刻(15 s)iEMG显著下降,8 min时iEMG显著增加;恢复时间对二级运动员组的股外侧肌、股直肌、腓肠肌的iEMG存在显著性差异(P<0.05),在PAP诱导后的即刻(15 s)iEMG显著下降,8 min时iEMG显著增加。

3 讨论

3.1 不同训练水平运动员后激活增强效应的运动学参数变化特征

本研究中不同训练水平(一级、二级)运动员的CMJ高度均在PAP诱导后的4 min、8 min、12 min时增长,且在8 min增长幅度最为明显,达到峰值,其中一级组增长幅度为6.24%,二级组增长幅度为5.90%;即刻(15 s)下降最为明显,16 min、20 min时与基准值基本保持一致。一级、二级组下蹲跳峰值力时刻的髋、膝、踝角度在PAP诱导后16 min内整体变化趋势基本一致,即刻(15 s)增加,4 min、8 min减小,12 min、16 min增加,但一级组的20 min减小或持平,二级组的20 min继续增长,这与国内学者张新(2012)的研究一致。不同的是,本研究中不同训练水平两组间的CMJ高度在PAP诱导后的8 min存在显著性差异,但髋、膝、踝的PFA不论是两组间还是组内运动学数据,始终未出现显著差异。这表明训练水平的不同并不会引起CMJ技术动作上差异,并且两组PAP诱导前后PFA的变化趋势基本一致,训练水平因素并不会影响 PAP 效果体现在运动学上的差异。本研究只采集了髋、膝、踝关节的屈伸这样变化幅度较大也比较简单的关节角度,而内收、外展、内旋、外旋等活动范围更小更加复杂,同时也与运动损伤关系更加的密切的关节角度和角速度的数据并未采集,不太全面。也许PAP诱导后所引起的技术动作方面更加微细的差别可能会从这些角度上反映出来,这更能从运动学的角度解释 PAP 通过刺激肌肉造成技术动作上的微小变化。也可能与分组有关,高水平的运动员能够募集到更多的运动单位,从而在更短的时间内导致更多的肌纤维同步收缩,因此产生更大的力量。

3.2 不同训练水平运动员后激活增强效应的动力学参数变化特征

本研究中不同训练水平运动员在PAP诱导后即刻(15s)的vGRF相对于基准值均明显减小,8 min时vGRF相对于基准值明显增加,一级运动员和二级运动员后激活增强效应时间的差异和主要表现特征为:1)一级组在PAP诱导后12 min的vGRF明显高于基准值,两组的其余时刻均无显著性变化;2)对于PPO,两组均在PAP诱导后8 min时的PPO相对于基准值均明显增加,一级组在PAP诱导后4 min的PPO显著性增加,二级组在PAP诱导后即刻(15 s)时PPO明显低于基准值,两组的其余时刻均无显著性变化;3)对于pRFD,两组均在PAP诱导后即刻(15 s)的pRFD相对于基准值均明显减小,一级组在8 min、12 min时明显高于基准值,二级组在4 min时显著性增加,两组的其余时刻均无显著性变化。说明经过5次90% 1RM负重深蹲的PAP诱导方式,PAP的有效时段为4~12 min,并且在恢复时间为8 min时能够最为有效的增强运动员的下肢爆发力。本研究中在PAP诱导后即刻15 s vGRF、PPO、pRFD显著下降,PAP诱导后的8 min效果最佳,且两组之间存在显著性差异。

Gilbert等(2001)以7名男性专业运动员为测试对象,将5次1RM深蹲作为PAP激活方式,结果发现,在恢复时间20 min时,最大等长收缩的肌力较PAP诱导前增加幅度为13%;Chiu等(2003)研究因测量时间限制,在预刺激激活后18.5 min受试者的平均力量、功率和峰值功率均出现明显高于预刺激后5 min。因此认为可能在5~18.5 min之间为PAP出现的最佳时间;Jenson等(2003)经过测试发现PAP的5RM刺激后10 s、1~4 min每分钟跳跃高度与运动前数据对比得出4 min以上恢复肌肉性能可能会有所增强;而Young等(1998)认为,4 min促使机体的磷酸肌酸及ATP-CP供能系统的再合成与恢复,从而最大限度的排除疲劳效应,将PAP诱导和测试的间隔时间设置为4 min。因此本研究以4 min为机体休息时间间隔保证机体充分恢复时间,产生后激活增强效应时尽量不受疲劳效应的干扰,结果发现对于爆发力项目运动员PAP的有效时段为4~12 min,但在8 min达到最佳效果。Farup等(2010)和Esformes等(2011)分别对运动员进行卧推测试,前者认为刺激后上肢pRFD测试有所增加;后者PPO明显增加、而pRFD没有明显变化;本文得出的结论与Farup等(2010)研究结果一致。评判肌力变化速率指标pRFD,一般可用来衡量运动员的爆发力,在许多运动表现中,具有较高pRFD的运动员已被证明运动表现更佳。有学者指出爆发力水平用pRFD重测的信度较低(Fotini et al.,2014),可能是研究中诱导后12 min pRFD出现明显增加而相关数据并没有同步增加的原因。

本文的研究结果表明,PAP诱导后4~12 min后峰值冲量有所增加但却不存在显著差异,且恢复时间对峰值冲量的变化并不存在显著作用。Hanson等(2007)对比两种不同PAP诱导方式(40% 1RM、80% 1RM负重深蹲)后CMJ的冲量变化,结果发现这两种PAP诱导方式对冲量都没有显著性变化。大部分的对于评价PAP效果的指标中并未用到峰值冲量,也就是力的作用对时间的积累效果,可能是对于PAP而言,峰值冲量不能明显的体现PAP的效果。

学者认同PAP可以提高提高爆发力类项目的运动成绩,但在恢复时间上存在争议。宋兆铭等(2015)对右利手散打男性运动员进行不同强度(90% 1RM、60% 1RM)负重卧推练习,表明散打运动员冲拳时的激活部位、刺激大小、时间三者对肌肉PAP的产生有影响。韩卫国(2016)在排球专项运动员身上进行负重半蹲(80%~95% 1RM)抗阻练习,每隔3 min进行半米字折返跑测试,结果表明80% 1RM和85% 1RM负荷下间隔6 min、9 min、12 min和90% 1RM负荷下间隔 6 min、9 min、12 min、15 min及95% 1RM负荷下间隔12 min、15 min情况下提高受试者半米字折返跑成绩有显著性差异。因恢复时间的设置、激活方式、所选受试者的专项不同导致与本文结果不太相同。而Chiu等(2003)研究发现负重深蹲(5次90% 1 RM)后的PAP关于下蹲跳的成绩对经过训练的运动员与没有经过训练的运动员结果不同,前者有显著性后者没有。Comyns等(2006)可能因设置恢复时间较短,出现受试者抗阻刺激后30 s进行跳跃性能测试表明跳跃成绩没有显著提高现象。Jose等(2011)对受试者深蹲跳刺激寻找刺激后多长时间与CMJ成绩、50 m冲刺跑成绩有显著性关系,结果表明,PAP与恢复时间及评价的运动表现形式有关。有些研究学者认为PAP对运动性能没有起到显著提高作用,Khamoui(2009)发现,最大力量深蹲(85% 1RM)每组5次以下对训练有素运动员关于跳跃测试时离地速度和冲量均无显著变化。本研究结果发现不同训练水平对产生的PAP效果不同,较高水平运动员产生的PAP效果在爆发力上的体现更好,训练水平因素对动力学参数(PPO、vGRF)有显著性差异,其余指标无显著性差异。这与Loren(2003)的研究结果相同,他将90%1RM的下蹲跳作为PAP诱导方式对职业运动员和大学生运动员进行的PAP效果的比较,发现职业运动员进行下蹲跳的地面反作用力、峰值功率的PAP效果更为显著。因此,可认为从受试者是否有训练经历、受试者从事的运动项目、间歇的恢复时间及评价PAP的运动表现形式评价PAP是否能增强爆发性运动的肌肉。

3.3 不同训练水平运动员后激活增强效应的iEMG变化特征

本研究中一级运动员在CMJ的蹬伸阶段,PAP后8 min股直肌、股外侧肌、腓肠肌的iEMG均达到峰值,而股内侧肌、股二头肌、胫骨前肌iEMG PAP后所有时间点均无显著改变。二级运动员PAP后8 min 股直肌、股外侧肌iEMG达到峰值,而腓肠肌、股内侧肌在PAP诱导后4 min达到峰值,股二头肌、胫骨前肌iEMG所有时间点均无显著改变。无论一级运动员还是二级运动员PAP后股直肌、股外侧肌、腓肠肌iEMG均发生显著变化,可能是因为这些肌肉是参与下蹲跳的主要发力肌肉。而霍兴华等(2014)研究认为在双腿纵跳的起跳阶段,股外侧肌、股直肌、股内侧肌、臀大肌是最主要的发力肌肉,证实了摔跤运动员通过后激活诱导刺激在做原地纵跳时,臀大肌、股直肌、股内侧肌、胫骨前肌的标准化积分肌电与相对力量具有非常显著影响。虽然本研究未能证实股内侧肌对纵跳有显著影响,与之前的研究有些出入,总结原因有以下三点:1)之前研究是单纯研究纵跳的神经肌肉特征,而没有进行后激活干预;2)由于研究对象不同,研究对象的年龄、性别、运动水平、肌肉力量也不相同,所以本研究结果与之前的研究结论并不矛盾;3)由于在单腿跳需要维持平衡,股内侧肌是维持身体平衡的重要肌肉,所以在单腿跳时股外侧肌的募集程度要明显大于双腿跳,这也是导致研究结果不同的重要因素。而且本研究中CMJ高度、vGRF、PPO在PAP诱导后的8 min增长幅度最大,此变化趋势与主要做功肌肉(股直肌、股外侧肌、腓肠肌)的积分肌电变化趋势高度一致。由于表面肌电信号与肌肉活动和功能状态之间存在着不同程度的关联性,能够在一定程度上反映神经肌肉的活动状况。因此,PAP后8 min vGRF、PPO、pRFD均达到峰值可能与PAP动员更多的运动单位参与肌肉收缩有关。

本研究还发现,股外侧肌和股直肌的iEMG值在不同训练水平等级的两组运动员之间存有显著性差异,剩余两组之间没有显著差异,这可能是造成一、二级运动员测试PAP后CMJ高度、vGRF、PPO数据结果存在差异的原因。PAP后即刻15 s出现股直肌、股外侧肌、腓肠肌iEMG值的显著下降。研究证明,大负荷抗阻训练引起后激活肌肉活动增强和肌肉疲劳对神经肌肉的影响较强烈。因此,在大负荷抗阻训练后的肌肉性能表现取决于肌肉疲劳和兴奋程度之间的平衡,如果疲劳程度超过增强效应,肌肉性能就会下降;肌肉的增强作用大于疲劳效应,肌肉性能就会提高(Brandenburg,2005)。因此当机体产生疲劳时,大脑兴奋性降低,神经冲动支配肌肉募集运动单位的能力也降低,所以,主要做功的肌肉的iEMG值下降。因此,可以认为,本研究中PAP后即刻15 s肌肉可能处于疲劳状态,导致下蹲跳主要发力肌肉(股直肌、股外侧肌、腓肠肌)iEMG显著下降。本研究还发现训练水平因素对肌肉(股直肌、股外侧肌)的iEMG均有显著性差异,其余肌肉iEMG无显著性差异。可能与训练水平更高的运动员能够在较短的时间内募集到更多的运动单位,增加肌球蛋白调节轻链磷酸化(Moore et al.,1984),从而产生更大的爆发力有关,具体机制需进一步研究。

4 结论

1)5次90% 1RM负重深蹲的PAP诱导方式在恢复时间8 min可使爆发力显著增大,主要表现在动力学参数中的vGRF和PPO有效增加。

2)5次90% 1RM负重深蹲的PAP诱导方式通过设置不同的恢复时间点(15 s、4 min、8 min、12 min、16 min、20 min)在运动学参数中CMJ蹬伸阶段峰值力时刻髋、膝、踝的角度均无显著性差异,但在恢复时间为8 min时对CMJ高度有显著性增加,产生PAP效果。

3)5次90% 1RM负重深蹲的PAP诱导方式在恢复时间8 min时运动员募集运动单位能力增强,肌肉活性增大,可使CMJ主要做功的肌肉(股直肌、股外侧肌、腓肠肌)的iEMG显著增加。

4)经过90% 1RM负重深蹲的PAP诱导方式基本在恢复时间8 min时PAP效果显著,主要表现在CMJ蹬伸阶段的动力学参数(CMJ高度、vGRF、PPO)与肌电参数(iEMG)上。

5)不同训练水平因素对PAP效果存在显著性影响,且较高水平爆发力项目运动员PAP的效果在恢复时间8 min时CMJ上的表现更为显著,尤其表现在CMJ高度、vGRF、PPO以及CMJ蹬伸过程中的主要用力肌肉的iEMG。

6)对于下肢爆发力的运动项目,在运用后激活增强效应赛前提升运动员比赛成绩的同时,应多方面结合各学科的知识和科学训练手段,结合每位运动员自身的个体化特征,寻找最佳的PAP激活方式,既有效预防运动员的损伤又为科学有效的提升运动员运动表现创造最佳条件。