中日关系、国民好感度及对旅游互动的影响

2019-08-15李中建孙根年

李中建 ,孙根年

(1.陕西师范大学地理科学与旅游学院地理学国家级实验教学示范中心,陕西西安710119;2.晋中学院旅游与公共管理学院,山西晋中030600)

1 问题的提出

国际关系对国际旅游具有重大影响。如果说国际关系是政治层面的政府外交,那么国际旅游就是文化层面的民间外交。国之交在于民相亲,但民相亲的前提是国相交,政府层面的国际关系必然会对文化层面的民间交往产生重大影响[1]。两国间的政治关系势必影响旅游者对目的地的选择。

中日两国是近邻,同为世界经济大国,两国间长期保持着友好的经贸往来,一直是对方最重要的入境旅游客源市场,中日间旅游互动频繁。2010年以来,受“钓鱼岛事件”影响,中日关系恶化,国民对对方国家好感度下降,给双边旅游互动造成负面影响。因此,研究中日关系对旅游互动的影响具有深远的意义。

国际关系与旅游互动是旅游政治学研究的重要内容[2]。政治环境对旅游的影响不容忽视,利益相关方必须对政治事件做出及时的反应[3]。如果潜在旅游者感知政治环境不稳定并威胁到自身安全,旅游是不可能发展起来的[4]。旅游对经济发展和国家外交的贡献和价值[5-6],使其不可避免地与政治交织在一起。旅游是对外政策的一方面,全球旅游是国际关系的一个重要组成部分[7]。部分学者认为,旅游是影响政治、国际关系和世界和平的力量[8],旅游业在促进和平,建立良好国际关系方面发挥着重要的作用。但也有学者认为,旅游不可能在冲突与矛盾中发展,政治环境和政局的持续动荡会诱发不稳定并对旅游的可持续发展造成负面影响[9-11]。因此,旅游是和平的受益者而非动因[12]。中日旅游互动方面,鄔雅瓊[13]分析了旅游政策与访日中国游客发展趋势之间的因果关系。KIM等[14]研究发现,除了传统的经济因素外,历史争端、外交关系、爱国主义及国内政治问题都会影响双边旅游互动。国内关于旅游政治学的研究起步较晚,唐志明[15-16]介绍了国内外旅游政治学的研究内容和发展动向。杨安华等[17]系统介绍了西方旅游政治学研究的领域,从政治视角审视旅游问题。曹正伟[18]分析了台海旅游发展与政治关系的交互影响。谢超[19]以“钓鱼岛事件”为例,证实中日国家实力变化导致的结构性矛盾对两国关系的发展具有重要影响。戴学锋[20]、李振福等[21]论及旅游对政治的反作用,认为旅游可服务于国家外交战略,扩展中国的国际影响力。

以往关于国际关系对旅游影响的研究,常常以单一事件为中心,事件发生后,客流量下降,事件成为客流量下降的直接原因。但是,国际关系究竟是通过什么机制影响国际旅游的发展还鲜有论述。本研究认为,国家间的冲突(友好)会影响国际关系,进而影响国民间的好感度,最终影响旅游目的国的到访率。基于此,本文以中日旅游互动为例,定量测定国际关系、国民好感度的影响及国民好感度的中介效应,以期为促进中日旅游互动提供有益参考。

2 概念模型、数据来源与研究方法

2.1 概念模型

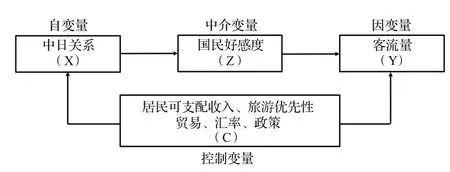

中日关系、国民好感度和旅游互动三者是相互联系的。图1刻画了中日关系、中日国民好感度、国民到对方国家出境旅游意愿三者间的传导关系。

图1 中日关系、国民好感度、旅游互动关系图Fig.1 Sino-Japanese relations,national favorability,tourism interaction diagram

如图1所示,中日国家关系的变化主要受历史争端、“岛屿争端”和实力对比变化的影响。日方参拜靖国神社、篡改历史教科书等行为是历史问题,“钓鱼岛之争”属“岛屿争端”(钓鱼岛是中国固有领土。“岛屿争端”是指2012年日本右翼势力宣布钓鱼岛“国有化”,导致两国关系急剧恶化,民众对立情绪高涨),加之中日实力对比发生变化,使中日摩擦变得频繁。中日关系的恶化导致两国国民心态的悄然变化。日本不正视历史、否认历史的行为,使中国国民对其产生不信任感。而日本在“钓鱼岛问题”上的不断挑衅和横生枝节,又使中国国民对其的信任度不断下降。日本将中国国内抗议参拜靖国神社视为干涉其内政,对中国民众的抗日示威活动颇为不满,由于日本媒体夸大乃至歪曲事实的报道,引起日本国民对中国好感度的下降。日本经历了20世纪90年代的经济萧条,经济发展持续低迷,在亚洲的话语权相对变弱。中国的强势崛起,使日本国民感到恐惧和担忧。当国民心态的变化和历史、领土问题交织在一起时,便会引起中日国民对对方国家好感度的下降。国民对对方国家好感度降低,则影响国民到对方国家出游的意愿,旅游互动减少,表现在出境到对方国家的客流量、客流量环比增长率及占本国出境旅游比3个指标上。

2.2 变量设计与数据来源

(1)自变量:中日双边关系(SJR),双边关系的定量衡量是对两国间发生的事件进行赋值[22]。本文采用清华大学当代国际关系研究院发布的大国关系定量衡量逐月数据,时间序列为1992年1月至2017年12月,年度数据平稳时期取月度均值,不平稳时期取月度端值。

(2)因变量:中日旅游互动量(TF),包括中国大陆出境日本客流量和日本入境中国大陆客流量,时间序列为1992—2016年。其中,中国出境旅游人次、日本入境中国旅游人次来源于中国国家旅游局网站;中国出境日本旅游人次、日本出境旅游人次来源于日本国土交通省观光厅《观光白皮书》。

(3)中介变量:两国国民对对方的好感度(FAV)。基础数据为中国日报社和日本言论NPO共同发起和组织的“中日关系舆论调查”,时间序列为2005—2017年。国民好感度是指对对方国家持“印象很好”和“印象相对较好”态度的被试在调查总人数中的比率;不好感度是指对对方国家持“印象不好”和“印象相对不好”态度的被试在调查总人数中的比率。

(4)控制变量。两国之间的旅游互动,受旅游政策、人均收入、双边贸易、汇率变化等诸多因素的影响,为剔除相关因素的影响,在模型中引入以下控制变量:

两国居民人均可支配收入(PCDI)。居民可支配收入决定出游的能力和潜力,是国际旅游互动的重要动力因素。其中,中国居民平均可支配收入用城镇居民平均可支配收入替代,数据来自《中国统计年鉴》,日本居民平均可支配收入来自日本内阁府官网。

入境旅游优先性(INDUS)。即中日入境旅游收入占各自GDP的比重。一国重视入境旅游的发展就会加大旅游投资,提升服务水平,无疑会增强一国入境旅游的竞争力及对对方国民的吸引力。数据来源于世界银行数据库。

中日贸易额(TRADE)。该数值越大,表明两国间贸易联系越频繁,商务旅游需求越旺盛。数据来源于世界银行数据库。

汇率(EXCR)。文中用1单位人民币可兑换的日元金额来表示。该数值影响中日游客旅游互动的成本和一国入境旅游的吸引力。数据来源于世界银行数据库。

日本入境旅游政策(POlJAP)。当某年日本出台有利中国国民的入境旅游政策时,值为1,其余年份值为0。

2.3 研究方法

引入第三方变量研究国际关系对国际旅游的影响。选取中日关系为自变量(X),中日旅游互动客流量为因变量(Y),国民对对方国家的好感度为中介变量(Z),影响两国旅游互动的其他因素为控制变量(C),建立带有第三方变量的计量经济模型,分析中日关系对双边旅游互动的影响及国民好感度的中介效应,其计量模型结构框图如图2所示。

图2 引入中介变量的国际关系对旅游业的影响Fig.2 The impact of international relations on tourism by introducing mediator variable

首先,依据中日关系、国民好感度数据及中日旅游互动数据,分析中日关系、中日国民好感度及中日出入境旅游的变化过程。

最后,依据上述概念模型,分析国民好感度对中日关系影响旅游互动的中介效应。

3 结果与分析

3.1 1992—2017年中日关系的变化

根据清华大学当代国际关系研究院项目组的定义,确定双边关系赋值范围为-9~9,-9和9为最极端的2种状态,-9表示两国关系最恶劣的情形,9表示两国关系最友好的情形。0代表两国关系处于绝对的非敌非友状态。依据双边关系值将国家双边关系变化分为友好、良好、普通、不和、紧张和对抗6类,本文搜集清华大学当代国际关系研究院发布的1992年1月到2017年12月中日关系逐月数据,绘制成图3,定量考察期间中日关系的敏感变化及其走势。

中日关系的演化发展经历了一个复杂多变、曲折漫长的过程。1972年以前,由于中美关系处于“冷战”和敌对的状态,中日关系亦处于对峙状态。中日邦交正常化后的20 a,虽偶有不和谐的事件发生,但中日关系基本处于“友好”的主旋律。

1992—2010年,受历史问题和中日综合国力对比变化的影响,中日关系逐渐从“友好、合作”向“合作、竞争”方向转变[23]。期间,中日关系基本处于“良好”或“普通”区域。2005年,由于小泉政府在历史问题和现实利益问题上态度强硬,中日间政治摩擦频现。特别是日本右翼势力炮制的“教科书问题”,引起中韩等邻国的抗议,我国亦发生全国性的反日浪潮。2005年2月,中日关系跌破临界点,由“普通”变为“不和”。2006年4月关系分值跌至-2.7,进入“不和”区域下端。2006—2010年,中日国家和民间层面的频繁互访和互动使中日关系出现实质性改善,由“不和”恢复至“普通”。

2010年,中国GDP超越日本,中日实力对比发生反转。由于历史原因和国家利益使然,中日双方围绕钓鱼岛问题展开博弈,“政冷经热”的局面被打破,中日关系一路走低,从“普通”到“不和”,进而演变为“紧张”。2010年9月,中日在钓鱼岛海域发生“撞船事件”,日方非法抓扣中方船长、船只,并按日本国内法律处理事件,以宣示其对钓鱼岛的主权和管辖权。中方向日方提出严正交涉,表示强烈抗议。日方的错误举动对中日关系造成了巨大的冲击,保钓人士掀起了维护主权和领土完整的“保钓运动”,中日关系值由2.9跌至1.5。事后,日本右翼团体炒作钓鱼岛事件,否认其中国领土主权。中方随即采取反制措施,两国部长级以上交往暂时中断,中日关系陷入僵局。2012年9月10日,野田政府不顾各方反对,悍然“购岛”,将钓鱼岛“国有化”。同日,中国政府宣布中华人民共和国钓鱼岛及其附属岛屿的领海基点基线,对钓鱼岛及其附属岛屿开展常态化监视监测(人民网 http://politics.people.com.cn/GB/n/2012/0910/c70731-18970569.html,2012-9-10/2018-9-29)。日本单方面的“购岛”行为,无视中国领土主权,触及中国利益底线,中日关系出现“断崖”式下跌,当月,中日关系值跌至-2.8,由“普通”转为“不和”。2013年以来,钓鱼岛争议不仅没有缓和,更因日方的一意孤行而雪上加霜。2013年2月,日方恶意炒作“火控雷达事件”,抹黑中国形象。2013年7月,日方审议通过《防卫白皮书》。2013年10月,中日关系值跌至-4,由“不和”恶化为“紧张”。2014年4月,日本审定教科书,首次称钓鱼岛为日本“固有领土”。中日关系持续走低,2014年6月,中日关系值跌至-5,创中日邦交正常化以来的历史最低点。2014年底,中日两国领导人再次会晤,各种会话窗口重新开启。2015年,在双方共同努力下,两国关系开始回稳改善,但仍未走出“不和”区间。

3.2 2005—2017年两国国民对对方的好感度

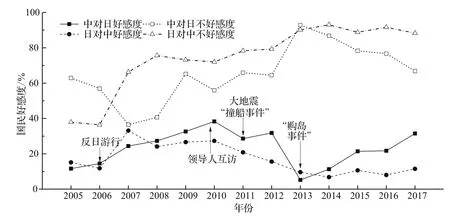

国之交在于民心通,只有民众基础上的理解与信任才能促成国家间的政治互信与谅解[24]。但是,在中日邦交正常化的不惑之年,两国国民好感度的下滑令人担忧。本文依据2005—2017年中国日报社和日本言论NPO共同实施的“中日关系舆论调查”数据,绘制中日国民好感度变化图(见图4)。

2005年以前,中日关系处于“良好”或“普通”状态,故无须进行中日国民好感度的调查。2005年后,中日政治摩擦不断,对两国国民对对方国家的好感度造成巨大影响,为促进中日关系良好发展,加强中日国民间的相互了解,中日携手开展此项调查。

如图4所示,2005—2010年,中日国民对对方国家的好感度基本处于上升态势。日本国民对中国的好感度从15.1%上升到27.3%,中国大陆国民对日本的好感度从11.6%上升到38.3%。2005—2006年,小泉前后两次参拜靖国神社,通过媒体夸大宣传报道,两国国民好感度双双下降。2006—2010年,国家层面领导人的频繁互访,促进了中日“冰点”关系的回暖,两国国民对对方国家的好感度明显改善。

2010年,中日发生“撞船事件”,受此影响,2011年,中日间国民不好感度明显上升,日本国民对中国的不好感度上升至78.3%,中国国民对日本的不好感度上升至65.9%。2012年,日方单方面的“购岛”行为使中日关系恶化。与此相对应,2013年,中日国民对对方国家的不好感度骤然上升,日本国民对中国不好感度升至90.1%,中国国民对日本不好感度升至92.8%。而日本国民对中国的不好感度更是持续走高。2015年以来,受中日国家关系回暖影响,中日对对方国家的好感度开始回升,中国国民对日本的好感度迅速回升,日本国民对中国的好感度仍低位徘徊,表现出一定的“不对称性”。

图4 中日国民好感度Fig.4 People's favorability of Chinese and Japanese

3.3 日本入境中国客流量及占出境旅游比变化

日本与我国是一海相隔的邻邦,经济发达,人口众多,是我国重要的客源市场。日本国民平均受教育水平高,出游欲望强烈,又同属“汉文化圈”,存在较强的文化认同,在中国入境客源市场中占有重要的地位。

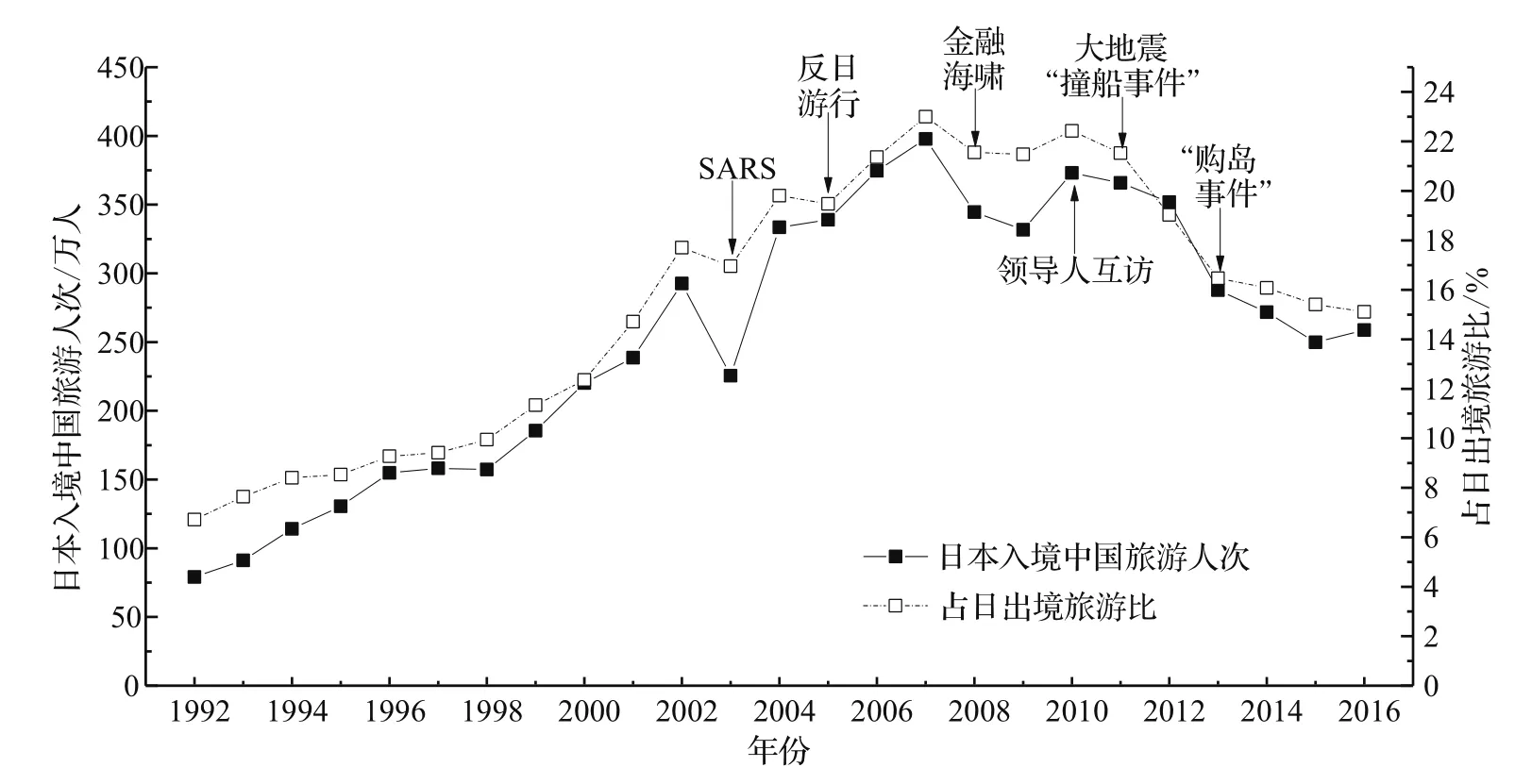

图5反映了1992—2016年日本入境中国大陆客流量及占出境旅游比的变化情况。从图5可以看出,1992—2007年,日本游客入境客流量及占出境旅游比呈增长态势,客流量从79.13万人次增长至397.75万人次,年均增长13.09%,占出境旅游比从6.71%增至23%,是日本入境中国大陆客流的高速增长时期。1992—2007年,中日关系基本处于“普通”和“良好”状态,贸易联系紧密,日本国民对中国大陆的好感度也一直在上升,对日本游客入境旅游起到了很好的促进作用。2003年SARS事件,对日本游客入境旅游影响较大。2005—2006年,中日发生政治摩擦,中国国内发生大规模反日示威游行活动,日本国民对中国大陆的好感度骤降,影响日本游客入境旅游。

图5 日本入境中国大陆客流量及占出境旅游比Fig.5 Japanese tourists entering Mainland China and the percentage in total outbound tourists

2008—2016年,日本游客入境客流量及占出境旅游比呈下降态势。2008—2009年,金融海啸对日本经济造成巨大冲击,影响日本游客出境旅游,入境客流量及占出境旅游比双双出现“凹形谷”。

马斯洛需求层次理论告诉我们,在职场上应该针对不同的人群制定不同的激励机制,就航标船舶运行服务外包而言,我们在已经制定了船舶规章制度的基础上,签订劳务合同期间应该对外包公司明确提出建立相应的薪酬机制,实行船员工资和绩效奖励相结合的办法,实现有效激励,如按任职岗位、适任资源、工作能力和绩效确定不同的奖励,避免吃“大锅饭”现象。

2010年以来,“钓鱼岛事件”愈演愈烈,中日关系急转直下,日本国民对中国的好感度迅速下降,影响日本游客入境中国大陆旅游。2010年,“撞船事件”使日本国民对中国的不好感度上升,适逢2011年日本本州岛海域发生地震,2011年,日本游客入境客流量较2010年减少7.3万人次,占出境旅游比从22.43%下降到21.53%。2012年,日本策划的“购岛事件”使中日关系恶化为“紧张”,日本国民对中国的不好感度上升至90.1%,日本游客入境客流量较2011年减少14万人次,占出境旅游比从21.53%降至19.03%。2015年后,中日关系及日本国民对中国的好感度有所好转,日本入境中国客流量小幅回升。

3.4 中国大陆出境日本客流量及占出境旅游比变化

改革开放伊始,中国大陆经济相对落后,出境旅游政策趋紧且发展缓慢,赴日旅游客流量较少。1997年后,出境旅游政策开始宽松,加之我国经济和国民收入持续增长,出境旅游快速发展。2000年,赴日团体旅游开放,2009年,日本对中国大陆游客开放个人签证,赴日旅游开始快速增长。

图6反映了1992—2016年中国大陆出境日本客流量及占出境旅游比的变化情况。

从图6可以看出,1992—2007年,中日关系基本处于“良好”或“普通”状态,中国大陆国民出境日本旅游客流量总体呈增长态势,从1992年的18.32万人次增长到2007年的94.24万人次,年均增长11.98%。2005年的中国大陆抵制日货、示威游行并不影响赴日客流长期增长趋势。2008—2009年,金融海啸使赴日客流增长放缓。1992—2007年,中国大陆出境日本客流量占出境旅游比呈下降态势,从6.26%降至2.3%。占出境旅游比的下降主要受中国经济快速发展,中国居民消费能力提升,中国旅游目的地国家不断增多的影响。其中,1998年的大幅下降,由1997年香港回归,赴港旅游激增,客源分散所致。

图6 中国大陆出境日本客流量及占出境旅游比Fig.6 Mainland China tourists entering Japan and the percentage in total outbound tourists

2010年,中日“撞船事件”使中国国民对日本不好感度上升。2011年3月,日本发生大地震并引发核辐射,赴日旅游客流骤降,较2010年减少36.96万人次,占出境旅游比从2.46%下降为1.49%。“购岛”闹剧使2013年中国大陆国民对日本不好感度上升至92.8%,为有史以来的最高点。受此影响,中国大陆赴日客流量较2012年减少10.81万人次,占出境旅游比进一步下降为1.34%。

2014年以来,日本出台一系列吸引入境游政策,如扩大免税品的范围,为中国游客提供有针对性、高质量的服务,延长中国游客签证有效期等,这些政策收到了良好的效果。2014—2016年,中国国民对日本好感度从5.2%上升至21.7%,中国大陆赴日客流量从240.92万人次增长到637.29万人次,增长1倍多,占出境旅游比从2.25%增长到5.22%,几乎直线上涨。这说明,危机事件发生时会对双边旅游造成巨大影响,但国际关系中的友好行为使事件不再继续恶化,影响逐渐消失。

4 国民好感度对中日旅游互动的中介效果

根据BARON等[25]的中介效果检验4项判断原则,中介效果图示见图7,证明中介效果的存在必须满足下列条件:

图7 中介效果图示Fig.7 Mediating effects diagram

条件2 K2估计值具有统计显著性,表示自变量X对中介变量Z有影响,Z=K2X+a2。

条件3 K4估计值在控制X的情形下具有统计显著性,证明中介变量Z在排除自变量X后仍对因变量Y有影响,Y=K3X+K4Z+a3。

条件4 K3估计值在控制Z的情形下无统计显著性,Y=K3X+K4Z+a3。

若上述4个条件均满足,则称Z完全中介X对Y的效果,为完全中介效应。若K3有变化,但仍具有统计显著性,绝对值小于K1的估计值,则称Z部分中介X对Y的效果,为部分中介效应。

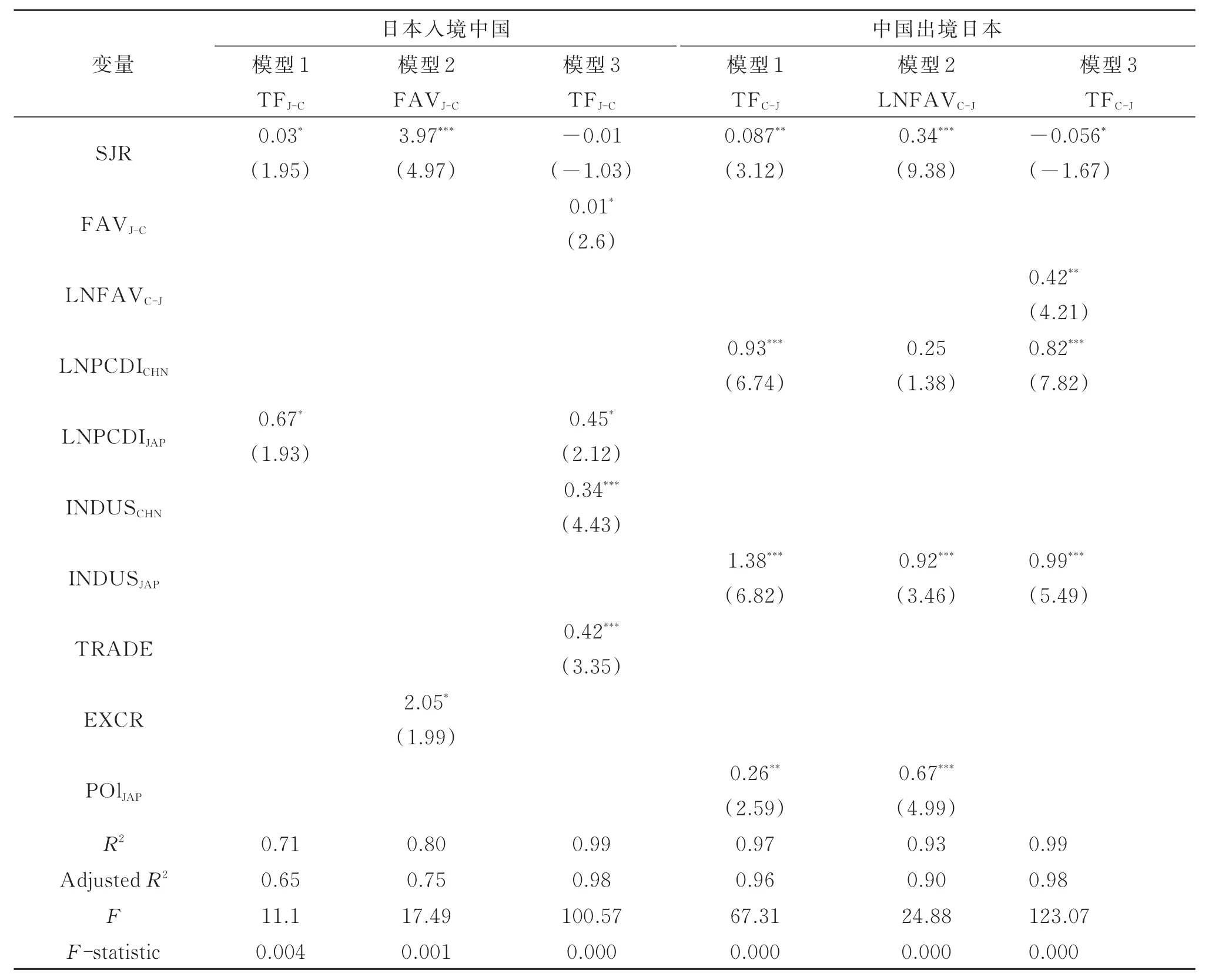

受数据更新限制,本文以2005—2016年的数据为分析对象,采用OLS方法进行逐步回归,以剔除引起多重共线性的变量,保留符合预期的重要变量,采用OLS方法回归前对有关变量取自然对数。回归结果如表1所示。

表1 回归结果Table 1 Regression results

表1中,SJR为中日关系值,FAVJ-C为日本国民对中国大陆的好感度,FAVC-J为中国国民对日本的好感度。TFC-J为中国出境日本客流量,TFJ-C为日本入境中国客流量,PCDICHN为中国居民可支配收入,PCDIJAP为日本居民可支配收入,INDUSCHN为中国入境旅游优先性,INDUSJAP为日本入境旅游优先性,TRADE为中日间贸易总额,EXCR为人民币对日元汇率,POlJAP为日本吸引入境旅游的政策。

如表1所示,日本入境中国:条件1和条件2中,中日关系对日本的入境客流量(t=1.95,p=0.083)、中日关系对日本国民好感度(t=4.97,p=0.001)均达显著水平,因此条件1和条件2成立。条件3和条件4中,日本国民好感度对日本的入境客流量(t=2.6,p=0.05)达显著水平,中日关系对日本的入境客流量(t=-1.03,p=0.64)未达显著水平,日本国民好感度完全中介中日关系对日本入境旅游的效果,即中日关系对日本入境旅游的影响,完全通过日本国民好感度起作用,为完全中介效应,中介效应为3.97×0.01=0.040。

中国出境日本:条件1和条件2中,中日关系对中国大陆出境日本客流量(t=3.12,p=0.02)、中日关系对中国大陆国民好感度(t=9.38,p=0.000)均达显著水平,因此,条件1和条件2均成立。条件3和条件4中,中国大陆国民好感度对中国大陆出境日本客流量 (t=4.21,p=0.004)达显著水平,中日关系对中国大陆的出境日本客流量(t=-1.67,p=0.14)未达显著水平,中国国民好感度完全中介中日关系对中国出境日本旅游的效果,即中日关系对中国出境日本旅游的影响,完全通过中国国民好感度起作用,为完全中介效应,中介效应为0.34×0.42=0.143。

5 结论与讨论

5.1 主要结论

5.1.1 1992—2010年,中日关系基本处于“良好”或“普通”状态。2010年以来,受“钓鱼岛事件”影响一路走低,由“普通”到“不和”,进而恶化为“紧张”。中日关系恶化导致国民对对方国家的好感度下降(不好感度上升)。2010年,“撞船”事件,使中国国民对日本的不好感度升至65.9%,日本国民对中国的不好感度升至78.3%。2012年,日本单方面的“购岛”行为,致使中国国民对日本的不好感度升至92.8%,日本国民对中国的不好感度升至90.1%。

5.1.2 1992—2007年,日本游客入境中国客流量和占出境旅游比呈增长态势。中国大陆出境日本客流量整体呈增长态势,占出境旅游比呈下降态势。2010年“撞船事件”,致使2011年日本游客入境客流量较2010年减少7.3万人次,占出境旅游比从22.43%降至21.53%。中国赴日客流量较2010年减少36.96万人次,占出境旅游比降至1.49%。2012年“购岛”事件,致使日本游客入境客流量较2011年减少14万人次,占出境旅游比降至19.03%。中国大陆赴日客流量减少了10.81万人次,占出境旅游比进一步下降为1.34%。

5.1.3 日本国民好感度与中国大陆国民好感度均为完全中介效应,即中日关系对双边旅游互动的影响完全通过国民好感度起作用,中介效应分别为0.040和0.143。

5.2 问题讨论

5.2.1 国际关系是影响国家(地区)之间旅游互动的首要因素。两国(地区)关系友好,促进双边旅游互动;反之,关系恶化,限制双边旅游互动。中日关系在2005—2006年和2010年“撞船事件”后出现恶化,特别是2012年日本“购岛”闹剧后,中日关系断崖式下跌,进入“紧张”区间,导致日本入境中国客流量及占出境旅游比急剧下降。中日关系的恶化,既受国际大环境的影响,也受中日局部小环境的影响。从国际环境来看,2011年,美国宣布“重返亚太”。为保持亚太地区权力均势,显示在亚太地区的战略存在,美国扮演“离岸平衡手”的角色,联合中国的邻国共同遏制中国,在中国周边挑起事端[26],东海和南海暗流涌动。作为美国的盟国,日本充当了制衡中国的“急先锋”,钓鱼岛风波再起;从中日局部环境来看,日本不正视历史问题,屡次参拜“靖国神社”,挑战中国人民的底线,使两国不信任感加剧。自导自演“购岛”闹剧,挑战中国底线,引起中国的强硬反制,致使中日摩擦频繁。中国经济实力的迅速增强,使中日实力对比发生反转,对日本的全球和地区地位构成威胁,日本采取更加强硬的政治和军事手段加以维护,导致中日关系不断恶化[27]。

5.2.2 中日关系通过国民好感度影响中日旅游互动。以往,国际关系对旅游互动的影响常常集中于某一事件,认为国际关系是影响旅游互动的直接原因。笔者认为,国际关系是通过影响国民好感度进而影响双边旅游互动的,且用实证证明了国民好感度完全中介国际关系对旅游互动的影响,这是本文的重要创新之一,即中日关系恶化会降低国民对对方国家的好感度,居民的出游愿望降低,抑制双边旅游互动。反之,中日关系好转,好感度上升,居民出游愿望增强,促进双边旅游互动。2005—2010年,中日国民对对方国家的好感度基本处于上升态势,中日双边旅游互动频繁。2010年以来,“撞船事件”“购岛”闹剧使中日国民对对方国家的好感度下降,中日双边旅游互动骤降。2015年以后,受中日关系回暖影响,中国国民对日本的好感度迅速回升,而日本国民对中国的好感度仍在低位徘徊。与此对应,中国出境日本客流量直线上升,日本入境中国客流量持续回落。导致2015年后中、日两国好感度不对称的原因有2个:一是日本国民对中日实力反转的失落和对中国崛起的恐惧。二是中日在“钓鱼岛事件”的博弈过程中,钓鱼岛从日本单方面的管控演变成中日共治。中方巡航钓鱼岛常态化,得到钓鱼岛的主动权。得失之间刺激了日本国民的“岛国根性”,对中国的不好感度增加。

5.2.3 中日旅游互动还受其他因素的影响。两国间旅游互动除了受国际关系、国民好感度影响外,还受其他一系列因素的影响。在中日旅游互动中,这些变量主要涉及三方面。首先,居民可支配收入与汇率。居民的可支配收入增加,出境旅游的支付能力提高,出境旅游愿望就增强。2005—2016年,中国城镇居民人均可支配收入由10 493元增长到33 616元,年均增长率达10%(据《中国统计年鉴》2006-2017)。在居民可支配收入高增长的驱动下,中国出境旅游持续增长,2014年出境客流量突破1亿人次,在此背景下,出境日本客流量不断攀升,虽然受“金融危机”“购岛”闹剧等危机事件的影响出现波动,但并未改变长期增长的趋势。汇率对中日旅游互动有一定的影响。本币升值,购买能力增强,相当于居民可支配收入增加,汇率的变化一定程度上同化为居民的可支配收入,故在本文的实证分析中作用不很显著。其次,入境旅游优先性。入境旅游优先性体现了一国对入境旅游的重视程度和发展水平。早在2003年,日本就确定了“观光立国”战略,大力推进入境旅游。近年来,为吸引入境游客出台了多种优惠政策,如简化和延长签证、扩大免税范围、提升服务质量等,受这些优惠政策的吸引,中国出境日本客流量直线攀升。最后,中日间的经贸联系。旅游带动贸易,贸易促进旅游[28]。两国间贸易联系频繁推动双边旅游互动。2010年前,中日关系“政冷经热”,政治上的“不和谐”,并没有降低中日间经贸联系的热度,中日贸易额增长迅速,从2005年的1 844亿美元增至2011年的3 428亿美元(据《中国统计年鉴》2006-2012)。热络的经贸联系推动了双边旅游发展,中日旅游互动处于增长态势。2010年后,由于“钓鱼岛”事件,中日关系恶化,“政冷经热”的局面被打破,中日贸易额明显下降,“经冷”影响到两国交往,中国出境日本客流量出现波动,日本入境中国客流量持续下降。