近57年来河北省冬小麦干热风时空分布及突变检验

2019-08-13刘宏举姚树然董航宇

刘宏举 姚树然 董航宇

摘要:选取河北省24个农业气象观测站1960—2016年逐日气象资料,以日最高气温、14:00相对湿度和14:00风速等3个气象因素作为分析依据,得到全省冬麦区近57年来干热风发生日数,通过线性趋势、Mann-Kendall检验法和滑动t检验法等方法,研究河北省冬小麦干热风时空分布规律。结果表明,近57年来河北省干热风发生整体呈下降趋势,其中重度干热风下降趋势显著;轻度干热风和干热风总次数在近57年来并没有发生突变,而重度干热风的发生在20世纪80年代中期出现了突变性下降;干热风的空间分布呈东北部低、南部高的趋势,河北省邯郸市、邢台市的太行山山前地带以及黑龙港流域的中西部为干热风的重灾区。

关键词:干热风;河北省;冬小麦;M-K检验;时空分布;建议

中图分类号: S429 文献标志码: A 文章编号:1002-1302(2019)01-0242-04

干热风是冬小麦生育后期出现的一种高温低湿并伴有一定风力的综合性农业气象灾害。干热风危害的实质是高温、低湿引起农作物生理干旱,风加重了危害的程度。干熱风是河北省冬小麦生产的主要气象灾害之一,主要出现在冬小麦的灌浆期,抑制小麦旗叶的光合蒸腾[1-2],导致冬小麦灌浆速率不同程度下降[3],千粒质量下降[4],一般年份可造成小麦减产1%~2%,偏重年份可减产3%以上[5]。干热风主要有高温低湿型、雨后热枯型、旱风型等3种类型[6],其中,高温低湿型是河北麦区干热风的主要类型,在小麦开花灌浆过程均可发生,其特点是高温低湿,干热风发生时温度升高,空气湿度剧降,风力在3~4 m/s以上;这类干热风发生的区域广,使小麦芒尖干枯炸芒,颖壳呈灰白色或青灰色,叶片卷曲凋萎,从而造成小麦大面积干枯逼熟死亡,对小麦产量威胁很大。

近年来,关于干热风的研究较多,也取得了不少成果。喇永昌等利用1981—2014年宁夏灌区16个气象站的气象资料,分析了当地春小麦高温低湿型干热风日数和天气过程次数的时空分布特征[7];屈振江等分析了陕西省冬小麦主产区干热风的年际变化规律和空间分布特点[8];成林等对河南省干热风发生时气象要素的变化、发生范围、天数及频率的变化进行了详细分析[9-10];杨霏云等基于冬小麦干热风发生指标,构建了冬小麦干热风的发生强度指标,反演了华北平原冬小麦主产区1961年以来干热风的发生规律[11];邬定荣等利用华北平原48个站点1961—2008年的逐日气象资料,分析了近50年来各站点的干热风日数及区域分异规律[12];赵俊芳等研究了过去黄淮海地区冬小麦干热风发生的时空演变规律,并基于干热风危害指数,对黄淮海地区冬小麦干热风灾损进行了评估[13-15]。但在现有研究中,针对河北省内干热风分布的研究相对较少,且历史较久远,所采用的干热风指标与后来统一的中华人民共和国气象行业标准(QX/T 82—2007《小麦干热风灾害等级》)也有一定差异[16],不能完全反映出河北省干热风发生的实际情况。

河北省作为全国的小麦生产大省之一,小麦生产的丰歉,不仅关系到农村社会经济发展和农民的切身利益,还关系到全国粮食市场的供求平衡和粮食价格的稳定;而河北省邯郸市、邢台市的太行山山前地带以及黑龙港流域的中西部为干热风的重灾区。本研究以河北省24个农业气象观测站1960—2016年逐日日最高气温、14:00相对湿度和14:00风速等3个气象因素作为分析依据,通过线性趋势、Mann-Kendall检验法和滑动t检验法等方法,研究河北省冬小麦干热风时空分布规律,以提高干热风预警的准确性和可靠性,降低干热风灾害造成的经济损失,也为后期进一步建立冬小麦干热风监测预警模型提供一定的理论和应用基础。

1 材料与方法

1.1 材料来源

河北省大部地区冬小麦在5月中下旬开始进入灌浆期,因而选取每年5月中旬至6月上旬(5月10日—6月10日)的逐日气象资料,系统分析干热风对冬小麦灌浆至成熟期的影响[4]。选取定州、藁城、南宫、黄骅、涿州等24个农业气象观测站1960—2016年逐日气象资料,以日最高气温、14:00相对湿度、14:00风速等3个气象因素作为分析依据,具体气象站点空间分布见图1。干热风灾害气象指标选用中华人民共和国气象行业标准(QX/T 82—2007《小麦干热风灾害等级》)规定的相应等级,具体见表1。

采用非参数Mann-Kendall突变检验法和滑动t检验法检测干热风发生的突变性。Mann-Kendall检验中,UF、UB分别表示正向、反向统计量,并给出显著性水平α=0.05的临界线(±1.96)。如果UF>0,则表示序列呈上升趋势,反之则表示序列呈下降趋势;当超过±1.96时,表明上升或下降趋势达到显著水平。如果UF、UB等2条曲线出现交点,且交点在临界线之间,那么交点对映的时刻便是突变开始的时间,当出现多个突变点时,使滑动t检验对突变点进一步确定[17]。

在ArcGIS软件下通过反距离权重插值法(inverse distance weighted,简称IDW)定量分析河北省冬麦区轻度、重度干热风灾害的时空变化特征。

2 结果与分析

2.1 时间变化特征

2.1.1 年际变化特征 由图2-a可知,河北省轻度干热风发生最大值出现在1967年,发生次数为120站次;最小值出现在1963年,发生12站次;57年来轻度干热风发生整体呈下降趋势,但年际间波动幅度较大,无显著差异(P>0.05);在各时段发生趋势也不尽相同,其中1960—2000年轻度干热风发生站次整体呈波动中下降趋势,2001年以后又呈现上升趋势。重度干热风(图2-b)在1960—1985年是高发期,1985年后,除2001年出现1次极值和2014年1次相对高值外,其他年份发生均较少;其整体发生趋势与轻度干热风均呈下降趋势,但下降趋势更为明显,有显著差异(P<0.05)。干热风总站次(图2-c)发生趋势与轻度干热风的变化规律更为接近,同样呈下降趋势,无显著差异(P>0.05)。近57年来,仅1968、1972、2014年等3年重度干热风占比超过50%,其他年份均在50%以下(图2-d),最低的2006年仅占干热风总站次的1.3%;从整体上看,重度干热风所占比重呈下降趋势,但同样无显著差异(P>0.05)。

2.1.2 干热风的突变分析 对所选站点近57年来干热风发生站次变化进行M-K检验及滑动t检验,结果见图3。由图3-a可见,在1960—2000年,河北省轻度干热风发生呈波动下降趋势;其中,1960—1970年波动幅度较大,1971—1979年整体较平缓,1982年后开始迅速下降,2000年达到最低点,但没有超过-1.96(P<0.05)的临界值。2001年UF逐渐上升,说明2001年开始轻度干热风加重发生,一直到2015年,但UF依然没有超过1.96(P<0.05)的临界值。因此,轻度干热风的发生在近57年来并没有发生突变。图3-b为滑动t检验的曲线图验证了前面的观点,轻度干热风的下降或者上升均没有达到显著性水平。重度干热风UF变化与轻度干热风稍有差异(图3-c),1972年开始,UF有明显的下降趋势,1985年后更为明显,并在1997年超过-1.96(P<0.05)的临界值,且UF、UB曲线相交于1985年,说明重度干热风的发生在1985年出现了突变性下降。圖3-d也验证了前面的观点,滑动t值在1986年前后达到最大值,且超过了临界值。2001年开始,干热风发生出现加重趋势,这与前人的研究结果[4]一致,但这种趋势并不明显,特别是在2016年,全省干热风灾害发生较轻,重度干热风仅出现1站次,发生总站次也属于历史较少年份。1996年开始这种减少趋势,并通过95%的信度检验。UF与UB曲线相交于1985年,可以认为该年为干热风出现站次发生突变的年份。干热风发生总数M-K检验结果如图3-e所示,UF、UB曲线相交于1976年,但在滑动t检验中,该时段滑动t值并没有出现峰值(图3-f),由此认为该点并不是真正的突变点,干热风发生总数在近57年来没有发生突变。

2.1.3 发生时段分布 干热风发生时段对冬小麦灌浆的影响也各不相同[18],张志红等发现,干热风对冬小麦生理机能的危害程度表现为灌浆中期>灌浆前期[2]。5月中旬、5月下旬、6月上旬分别对应河北省冬小麦的灌浆前期、中期和后期。因此,从旬尺度分析研究区域内干热风发生时段分布,对综合评估干热风发生对冬小麦灌浆的影响有重要意义。由图4可见,随着时间的推迟,轻、重干热风的发生均呈上升趋势,重度干热风上升趋势更为明显。5月下旬轻、重干热风发生次数均最少,分别占总站次的18.9%、11.8%;5月中旬轻、重干热风发生次数分别占总站次的40.2%、32.3%;6月上旬轻、重干热风发生站次均为时段内最高,分别占总站次的40.9%、55.9%。超过50%的重度干热风发生在冬小麦的灌浆后期,灌浆中期次之,灌浆前期不管是轻度干热风还是重度干热风,发生的概率均最小。

2.2 空间分布

根据表1中干热风气象行业标准(QX/T 82—2007《小麦干热风灾害等级》)计算出各站点年均干热风日数,结果见表2。轻、重干热风的分布具有比较高的一致性,最大值均出现在南宫市,年均轻、重干热风发生次数分别为3.5、2.2次,同区域的肥乡、内丘、涉县等地也是干热风发生的重灾区。东北部为干热风发生较少区域,其中唐海轻、重干热风年均发生次数仅为0.5、0.1次,同区域的昌黎、青龙等干热风发生也均较少。

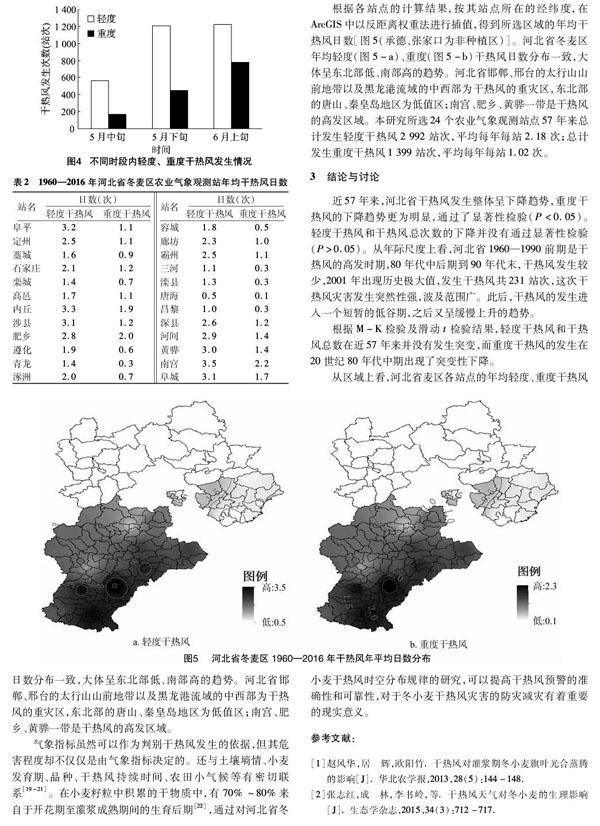

根据各站点的计算结果,按其站点所在的经纬度,在ArcGIS中以反距离权重法进行插值,得到所选区域的年均干热风日数[图5(承德、张家口为非种植区)]。河北省冬麦区年均轻度(图5-a)、重度(图5-b)干热风日数分布一致,大体呈东北部低、南部高的趋势。河北省邯郸、邢台的太行山山前地带以及黑龙港流域的中西部为干热风的重灾区,东北部的唐山、秦皇岛地区为低值区;南宫、肥乡、黄骅一带是干热风的高发区域。本研究所选24个农业气象观测站点57年来总计发生轻度干热风2 992站次,平均每年每站2.18次;总计发生重度干热风1 399站次,平均每年每站1.02次。

3 结论与讨论

近57年来,河北省干热风发生整体呈下降趋势,重度干热风的下降趋势更为明显,通过了显著性检验(P<0.05)。轻度干热风和干热风总次数的下降并没有通过显著性检验(P>0.05)。从年际尺度上看,河北省1960—1990前期是干热风的高发时期,80年代中后期到90年代末,干热风发生较少,2001年出现历史极大值,发生干热风共231站次,这次干热风灾害发生突然性强,波及范围广。此后,干热风的发生进入一个短暂的低谷期,之后又呈缓慢上升的趋势。

根据M-K检验及滑动t检验结果,轻度干热风和干热风总数在近57年来并没有发生突变,而重度干热风的发生在20世纪80年代中期出现了突变性下降。

从区域上看,河北省麦区各站点的年均轻度、重度干热风

日数分布一致,大体呈东北部低、南部高的趋势。河北省邯郸、邢台的太行山山前地带以及黑龙港流域的中西部为干热风的重灾区,东北部的唐山、秦皇岛地区为低值区;南宫、肥乡、黄骅一带是干热风的高发区域。

气象指标虽然可以作为判别干热风发生的依据,但其危害程度却不仅仅是由气象指标决定的。还与土壤墒情、小麦发育期、品种、干热风持续时间、农田小气候等有密切联系[19-21]。在小麦籽粒中积累的干物质中,有70%~80%来自于开花期至灌浆成熟期间的生育后期[22],通过对河北省冬小麦干热风时空分布规律的研究,可以提高干热风预警的准确性和可靠性,对于冬小麦干热风灾害的防灾减灾有着重要的现实意义。

参考文献:

[1]赵风华,居 辉,欧阳竹. 干热风对灌浆期冬小麦旗叶光合蒸腾的影响[J]. 华北农学报,2013,28(5):144-148.

[2]张志红,成 林,李书岭,等. 干热风天气对冬小麦的生理影响[J]. 生态学杂志,2015,34(3):712-717.

[3]成 林,张志红,方文松. 干热风对冬小麦灌浆速率和千粒重的影响[J]. 麦类作物学报,2014(2):248-254.