百香果味型黄酒勾兑降酸技术研究

2019-08-13石小琼李孝张凯钟安妮廖雪涵曾宝香

石小琼 李孝 张凯 钟安妮 廖雪涵 曾宝香

摘 要:以百香果和糯米为原料,加入酒曲和酵母,进行复合发酵而成的百香果味型黄酒,其原酒含酸量较高,不符合企业标准要求。为此,研究勾兑降酸的技术,主要采用稀释法和添加NaHCO3(小苏打)两种方法。研究结果表明:添加NaHCO3降酸可行,合适用量3.33g/L,勾兑后的产品总酸为9.35g/L,该指标以及pH值等其他指标均符合企业标准要求,并且风味、色泽均接近原酒情况。

关键词:百香果味型黄酒勾兑降酸技术 加水稀释 加NaHCO3(小苏打)

中图分类号:TS262.7 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2019)06(a)-0084-03

以百香果和糯米为原料,加入酒曲和酵母,进行复合发酵而成的百香果味型黄酒,是笔者开发的百香果深加工产品。该产品的质量执行企业编制并通过法定备案的企业标准,此标准中的理化指标为:总糖15.1~40.0g/L(以葡萄糖计);非糖固形物≥8.5g/L;酒精度(20℃)≥6.0%Vol;维生素C≥4mg/L;总酸2.5~10g/L(以乳酸计);氨基酸态氮≥0.16g/L;pH3.5~4.6;氧化钙≤0.5g/L;苯甲酸≤0.05(g/kg)。现将产品原酒送检,总酸含量为12.9g/L,大于企标中总酸含量的要求,因此需要进行勾兑降酸。

赵磊、陈茂彬在《猕猴桃果酒的降酸研究中》研究中指出,用于酒类降酸的方法主要有:加水勾兑法、化学降酸法、生物降酸法及物理降酸法。加水勾兑法是通过加水稀释来达到降酸的目的,但对酒的品质影响很大。化学降酸法利用一些降酸剂(如一些偏碱的无机盐)与酒中的酸起化学中和反应,从而降低酸度。生物降酸法通过苹果酸-乳酸发酵或使用裂殖酵母分解蘋果酸[1],苹果酸-乳酸发酵过程中,乳酸菌把尖锐的苹果酸转化为柔和的乳酸,而使果酒的酸度降低[2];裂殖酵母不仅能正常利用糖做底物生成酒精,还能在厌氧条件下分解苹果酸,最终生成乙醇和CO2[3]。物理降酸法,酒石酸钾(K2C4H4O6)可与酒中的H+结合生成在低温下溶解度很小的酒石酸氢钾沉淀,经冷处理过滤可除去,但K2C4H4O6的降酸能力较低,且大量的酒石酸会由于酒石酸氢钾的沉淀作用而减少,所以使用量较大,同时要求结合冷处理,成本偏高,工序也较繁琐[4-6],因而不适用于工业规模生产。

鉴于上述情况和实验条件,该研究主要采取加水勾兑法和化学降酸法进行试验,其中:加水勾兑法采用的是当地生产用水,通过稀释达到降酸目的;化学降酸法是采用一些降酸剂,主要是食用小苏打(NaHCO3),与酒中的酸发生中和反应,达到降酸的目的。通过这两种方法降酸后,对产品感官品质和理化指标进行品评和检测,综合分析两种方法各自的可行性,并对合适的用量进行初步的摸索,以期为产品的实际开发生产实践提供参考。

1 试验材料与方法

1.1 试验材料

1.1.1 主要材料

百香果味型黄酒:福建梁野久谣农业科技有限公司提供。

NaHCO3(小苏打):市售、食品级。

水:当地生产用水。

1.1.2 主要设施

玻璃棒、标签纸、烧杯、量筒、电子天平。

1.2 试验方法

1.2.1 勾兑降酸的操作步骤

(1)稀释法。

用量筒量取原酒100mL于烧杯中,并加入30mL水,充分混合搅拌均匀后,进行指标检测。

(2)化学降酸法。

量筒称取原酒100mL于烧杯中,按下述实验方案加入NaHCO3,充分搅拌,混合均匀后,进行指标检测。

1.2.2 检测方法

(1)总糖、非糖固形物、总酸、pH、氨基酸态氮、氧化钙、苯甲酸:按GB/T 13662规定的方法检验。

(2)酒精度:按GB 5009.225规定的方法检验。

(3)维生素C:按GB 5009.86规定的方法检验。

(4)污染物限量:铅按GB 5009.12规定的方法检验。

(5)净含量:按JJF 1070规定的方法检验。

该实验所有理化指标均送至龙岩市食品药品检验检测中心,按照上述规定方法进行检验。

1.2.3 稀释法降酸可行性研究

按稀释法操作后,对检测结果进行分析,探讨其可行性。

1.2.4 NaHCO3降酸可行性研究和合适用量筛选

(1)NaHCO3不同使用量对降酸效果的影响。

第一次试验用量为(单位:g/100mL):0.16、0.32、0.48。

对上述检测结果进行分析,探讨其可行性。

在此基础上,进一步设定第二次试验用量为(单位:g/100mL):0.33、0.37、0.43、0.47,对检测结果进行分析,筛选合适用量。

(2)NaHCO3合适用量重复试验。

将(1)中第二次试验筛选出的NaHCO3合适用量进行重复试验,并做全指标检测。

(3)NaHCO3合适用量勾兑降酸产品感官评价。

取(1)中第二次试验筛选出的NaHCO3合适用量所勾兑的降酸产品,请10个专业人员分别从色、香、味进行感官评价。

2 结果与分析

两种勾兑降酸法的可行性分析如下。

2.1 稀釋降酸法可行性

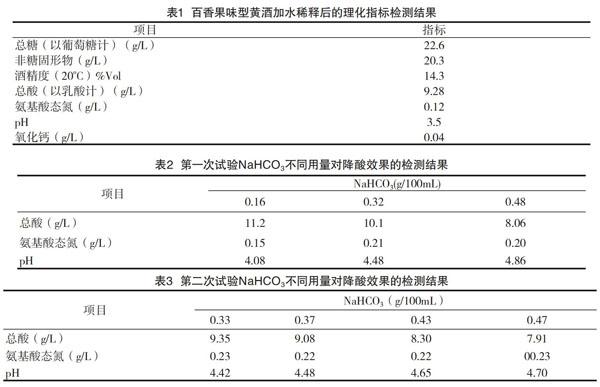

百香果味型黄酒加水稀释后的检测结果如表1。

由表1可见:勾兑稀释后,检测到酒的总糖、非糖固形物、酒精度、总酸、pH、氧化钙各项检测数据均符合要求,但氨基酸态氮检测数值为0.12g/L,小于企标的要求(≥0.16g/L)。

根据下列计算式,可推算原酒的氨基酸态氮含量:

130mL×0.12g/L=100mL×X(X为原酒氨基酸态氮g/L),X=0.16g/L

此值刚好就是企业标准中氨基酸态氮的含量要求。可以推断:如再经加水稀释,氨基酸态氮的含量将小于0.16g/L,所以,加水稀释降酸的方法是不可行的。

另外,加水稀释后,还存在原酒经处理后产品风味和色泽明显变淡的问题,此进一步说明了加水稀释法不可行。

2.2 化学降酸法可行性

NaHCO3不同使用量对降酸效果的影响。

(1)第一次试验。

经检验,第一次试验后的酒,总酸、氨基酸态氮含量和pH值分别如表2。

由表2可见:当NaHCO3加入量为0.16g/100mL时,总酸含量高于企标要求、比最高值10高出1.2g/L,氨基酸态氮含量低于企标要求、比最低值低了0.01g/L,pH符合要求;当NaHCO3加入量为0.32g/100mL时,总酸含量高于企标要求、比最高值高出0.1g/L,氨基酸态氮、pH两者检测指标均符合企标要求;NaHCO3加入量为0.48g/100mL时,总酸、氨基酸态氮的检测值均符合企标要求,但pH含量高于企标要求、比最高值高出0.26。

所以,NaHCO3勾兑降酸有可行性,但必须在用量0.32 g/100mL附近且大于0.32g/100mL,同时又不得超过0.48 g/100mL的小范围内,进一步进行用量的筛选试验。

(2)第二次试验。

经检验,第二次试验后的酒,总酸、氨基酸态氮含量和pH值分别如表3。

由表3可见:当NaHCO3加入量为0.33g/100mL、0.37 g/100mL时,各项理化指标均在企业标准范围之内,是符合要求的,并且两者的氨基酸态氮和pH的检测结果比较接近;当NaHCO3加入量为0.43g/100mL、0.47g/100mL时,测得两者的总酸、氨基酸态氮含量符合企业标准,但两者的pH均超出了企业标准范围,应当舍弃。由检测结果可以发现,4个不同NaHCO3加入量所测得的氨基酸态氮的含量基本相等,则说明NaHCO3的使用,具有比加水稀释法更优势,不会明显改变氨基酸态氮的含量。

综上:NaHCO3的加入量有两个符合值,即0.33 g/100mL、0.37g/100mL。可选择pH更不接近企标极限值的NaHCO3用量,即0.33g/100mL,进行重复试验。

2.3 NaHCO3合适用量重复试验

将NaHCO3最佳合适用量0.33g/100mL进行重复试验后,送检,所得检测结果与表3同。

2.4 NaHCO3合适用量勾兑降酸产品感官评价

将第二次试验筛选出的NaHCO3合适用量所勾兑的降酸产品,进行感官评价的结果如下:(1)色泽:亮黄、比原酒色更怡人。(2)风味:百香果的香气和酒香很浓郁、怡人,似原酒气味;酸甜、清爽、酒的滋味丰厚,似原酒滋味。

3 结论

(1)该研究得出:添加食品级小苏打(NaHCO3)对百香果味黄酒进行勾兑降酸可行,合适的用量为3.33g/L,勾兑后的产品总酸含量是9.35g/L,该指标以及pH值等其他指标均符合企业标准要求,并且风味、色泽均接近原酒情况。此可为产品的开发生产实践提供参考。

(2)根据张莉华的研究,随着溶液pH值的升高,叶黄素的保存率先增高后降低,在pH5~9范围内叶黄素保存率最高,强酸强碱的条件下稳定性较差[7]。百香果含有叶黄素,使产品色泽亮黄,加NaHCO3勾兑降酸,使产品pH升高,更接近pH值5~9的范围,所以,产品色泽比原酒更加亮丽。

(3)该研究所取得的百香果味黄酒降酸时的合适用量只是一个数据,但产品企标中的总酸含量要求是一个范围(2.5~10g/L),所以,降酸所用的NaHCO3的用量也应该是一个范围,这个合适的范围有待进一步研究确定。进一步的研究,可建立NaHCO3用量与产品总酸量的数学模型,根据所需要的产品勾兑后的含酸量,在所建立的模型上可查找对应的NaHCO3用量。

参考文献

[1] 赵磊,陈茂彬.猕猴桃果酒的降酸研究[J].中国酿造,2008(5):65.

[2] 李琼.木瓜干酒降酸技术研究[D].西北农林科技大学,2008.

[3] 文连奎,赵薇,张薇.果酒降酸技术研究进展[J].食品科学,2010(31):327.

[4] 林晓姿,何志刚,李维新.杨梅果酒降酸技术研究[J].酿酒科技,2004(1):90.