贝聿铭:建造是一条虔诚的归乡路

2019-08-12李茵六月

李茵 六月

贝聿铭,世界著名的华裔建筑大师,被誉为二十世纪最成功的建筑师之一,于美国时间2019年5月16日与世长辞,享年102岁。

在一大半的人生旅程当中,他的足迹遍布世界各地,大部分作品都是当地的著名地标建筑。让建筑融合于自然的空间,是主导着他这一生的设计理念。

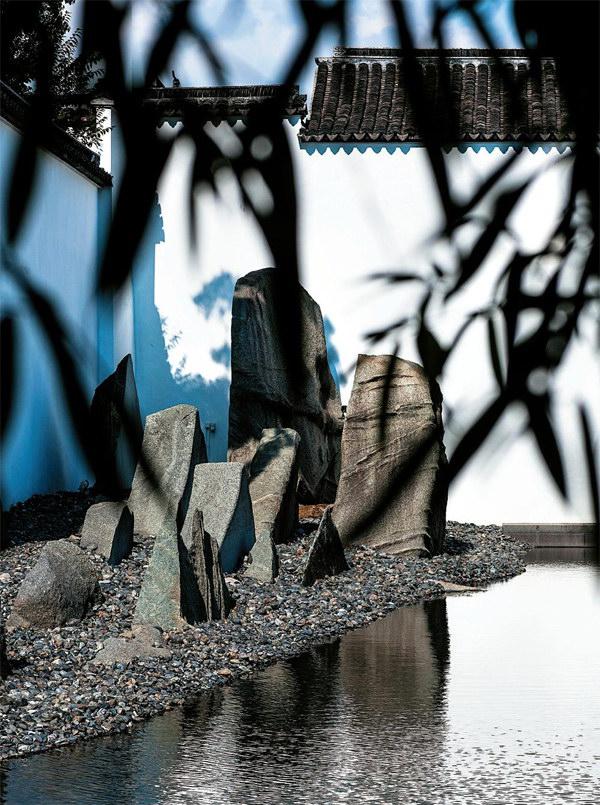

出生于广东广州的贝聿铭,童年其实是在苏州著名的狮子林中度过的。苏州园林拥有着与自然景观相辅相成的格局,正是因为这样特殊的生活经验,中国传统式园林一直多多少少影响着他的设计理念。

1927年,他被父亲送入上海青年会就读,当时正在修建的上海国际饭店深深吸引了贝聿铭。这栋二十多层的高楼建在上海最繁华的路段,但却是由外国设计师设计的,这刺激着他,让他暗下决心去学习建筑。

在1935年远赴重洋,就读于费城的宾夕法尼亚大学建筑学专业后,贝聿铭觉得自己绘图技术不够出众,又转到了麻省理工学院学习建筑工程。毕业后,他继续在哈佛设计学院深造,并拿下了硕士学位。

完成学业后的贝聿铭,由于出众的成绩,被纽约市极有眼光和魄力的房地产开发富商威廉.柴根道夫看中了,后者大胆聘用了贝聿铭作为韦伯纳普建筑公司的建筑研究部主任,二人合作长达十二年之久。这也是在美国建筑界中,首次出现中国建筑师的身影。

在工作上,柴根道夫教会了贝聿铭丰富的社会知识与经验,对于贝聿铭来说,他更像是一个父亲般的存在。在两人合作的十二年中,贝聿铭为韦伯纳普建筑公司完成了许多商业及住宅群的设计,还为母校麻省理工学院设计了科学大楼,为纽约大学设计了两栋教职员工住宅大厦。这一切都为贝聿铭今后的事业奠定了基础。

自立门户

1960年,贝聿铭决定自己创业,与同事建立自己的联合事务所。

全国大气研究中心(NCAR)是他们第一个在全美具有影响力的项目。这幢建筑坐落在落基山脉脚下,研究中心主任沃尔特·奥尔·罗伯茨的要求是:建筑必须充满艺术感,同时也要与大自然融为一体。在贝聿铭看来,这个项目终于让自己逃出了设计住宅的局限性,第一次有机会将建筑视为一种艺术形式来创作。

但这也是一个极具挑战性的项目,因为任何常规的建筑,放在雄伟的群山之中,看起来都会像玩具一般。为了获得灵感,贝聿铭在落基山脉日夜宿营,体验着大自然的一草一木,他甚至深入印第安人部落遗址,从他们的房屋和山岩洞穴中得到灵感,就地取材,将这种质朴的外观运用到了建筑的身上。

美国导演伍迪·艾伦曾在1973年自导自演过一部荒诞喜剧《傻瓜大闹科学城》,里面那座科学城正是全国大气研究中心。在6200英尺的弗拉提伦山脉上,整座土黄色的建筑物在壮阔的大山前面,丝毫没有突兀感,其色彩、质感与辽阔的山脉浑然一体,而它极简的线条和结构,又极具现代感,与当时流行的野兽派风格十分合拍。建筑周围一条条蜿蜒的山路,则缓和了混凝土粗犷的风格。后来,这座建筑被人赞誉为“后现代主义的第一幢大厦”。

后来,贝聿铭总结出了自己创作的心得:要使环境成为建筑物的一部分。在他看來,灵感的降临不完全是运气,更需要时间的积淀,而他童年玩耍的那片狮子林,正是培养他灵性的根源。“创意是人类的巧手和自然的共同结晶,这是我从苏州园林中学到的。”

贝聿铭1963年作品,东海大学路思义教堂,中国台湾台中市。

贝聿铭(Ieoh Ming Pei)

1917年4月26日-2019年5月16日

出生于中国广州,祖籍苏州,为苏州望族之后,美籍华人建筑师,其作品善用钢材、混凝土、玻璃与石材,代表作品有巴黎卢浮宫扩建工程、香港中国银行大厦、苏州博物馆新馆等,被誉为“现代建筑的最后大师”。1917年,贝聿铭出生于广州,随后移居苏州。

1927年,贝聿铭搬到上海,先后就读于青年会中学和上海圣约翰大学附属中学。

1935年,贝聿铭赴美国留学,先后在麻省理工学院和哈佛大学学习建筑。

1939年,贝聿铭以优异成绩毕业,

获得了美国建筑师协会的奖项。

1941年,第二次世界大战爆发后,贝聿铭在美国空军服役三年。

1944年,贝聿铭退役,进入啥佛大学攻读硕士学位。

1945年,贝聿铭留校受聘为设计研究所助理教授。

1948年,贝聿铭担任韦伯纳普建筑公司的建筑部总监。

1960年,贝聿铭成立了自己的建筑事务所,在世界各国留下了数不胜数的建筑作品。

2019年,贝聿铭于5月16日在纽约曼哈顿逝世,享年102岁。

主要获奖经历

●1979年:美国建筑学会金奖

●1981年:法国建筑学院金奖、

●1983年:第五届普利兹克奖

●198g年:日本高松宫殿下纪念世界文化奖

●1994年:中国建筑学会杰出成就金奖

●2009年:英国皇家建筑师学会金奖

曾获勋章

●1984年:获法国政府授予的艺术及文学勋章司令勋位

●1988年:获法国密特朗总统授予的法国荣誉军团勋章骑士勋位

●1993年:升格为军官勋位

●1986年:获美国总统罗纳德·里根授予的自由勋章

●1988年:获美国总统罗纳德·里根授予的美国国家艺术勋章

●1992年:获美国总统乔治·赫伯特·沃克·布什授予的美国总统自由勋章

(整理:六月)

全国大气研究中心的成功,给贝聿铭带来了决定职业生涯的重要项目:肯尼迪纪念图书馆。

1963年,肯尼迪总统遇刺身亡的事件震惊了全美国,总统的遗孀杰奎琳对于建造肯尼迪图书馆的建筑师的选择,同样也震惊了美国人。因为获此机会的,居然是一位黄皮肤的中国建筑师。

当年,这是一个竞争极其激烈的项目,许多建筑界的泰斗人物都参与了竞争。贝聿铭大胆创新,摒弃了传统图书馆四四方方的盒子样外观,利用他擅长的几何形结构,设计出一套巨大的几何图形组合,由一个圆台、一个类长方形、一个三角形建筑构成,一块大面积的黑色玻璃幕墙镶嵌在全白的建筑正面,简洁开放的主体,使得光线可以充分在内外反射,并让人欣赏到外面开阔的景色。

这种创新思维和表现力,使他夺得了最终的胜利。历时15年之后,肯尼迪图书馆在1979年落成,并成为波士顿最佳风景名胜之一。由于设计新颖、技术高超,它在美国建筑界引起了轰动,被公认为美国建筑史上最佳杰作之一。

重大打击

然而,同样在波士顿,贝聿铭也面临过一次重大的打击。这个美国东海岸最保守的城市,一向以历史悠久,富有典雅风情的殖民地风格建筑为豪,对于摩天大楼是相当不待见的,居民们对于任何试图突破天际线的建筑都非常抵触,坚决捍卫这座“新英格兰的雅典卫城”。

因此,当贝聿铭接手了一家历史悠久的保险公司的委托,要建造一座能压倒对手品牌,改变波士顿天际线的60层高楼项目时,面对的情况是相当棘手的。尽管他的设计事务所开张已有10多年,也已经颇具知名度,但他的设计方案连续修改了6次后,才正式被定稿。

在这个设计中,他颠覆了当时在纽约和芝加哥等地很流行的盒式玻璃建筑,采用了起伏的流线型玻璃幕墙,并且在建筑较窄的两端,各自形成一个三角形截面的凹槽,随着天光流转,整座建筑的幕墙在一天中会形成深浅明暗的变化。

1968年8月,这座建筑正式动工,果然引来了市民和舆论的质疑。有建筑师甚至致信《波士顿环球报》称:“无法想象,这片土地上还能建造出比它更愚蠢、更不和谐的建筑。”波士顿建筑师协会也表达了同样的质疑:“我们原本期待,会出现不那么自我中心主义的表达。”

更糟的事发生在4年后,1972年,汉考克大厦即将竣工投入使用,然而,幕墙上的一些玻璃却出现了裂缝。一开始,业主只是派人用胶合板替代了它们,但在1973年飓风侵袭波士顿时,大厦附近的数百扇窗户都被这座高楼脱落下来的玻璃碎片打破,在全美媒体的报道下,此事很快成了耸人听闻的大事件,各路媒体也纷纷嘲笑,说这座摩天大楼在玻璃全部脱落后,会是“世界上最高的木质大楼“。

负责设计该建筑的贝聿铭事务所,自然站到了风口浪尖上。经过几个月的调查,事件原因才逐渐明朗。原来,当时所采用的双层玻璃,并不是一种合适的建筑材料,在受到太阳光照射时,吸收的热量会让玻璃之间的隔离物产生裂痕,随即扩展到玻璃本身,而加上风暴引起的颤动,最终这些玻璃窗将无一幸免。

最终,工程预算从原来的7500万美元增到了1.2亿美元,将所有玻璃都更换了,安全隐患总算去除。但贝聿铭的事务所也被卷入了一系列复杂的诉讼案中,所有与项目有关的机构都成为了原告或被告,或者两者皆是,最终,以大家达成和解而收场。

贝聿铭1989年作品,卢浮宫扩建工程,法国巴黎。

1985年9月27日,法国巴黎,贝聿铭在巴黎卢浮宫金字塔的建筑模型前留念。

一个又一个新挑战

汉考克事件的影响,对贝聿铭的事务所产生了不小的打击,尤其是在70年代,美国建筑业处于比较萧条的状态,这也促使他将目光投向了海外。在那个时期,亚洲许多国家正处于经济腾飞阶段,比如亚洲四小龙之一的新加坡,便有一个金融集团委托他打造了52层的总部大楼,中东的科威特也邀请贝聿铭建造了一条带有拱廊的阿萨拉姆商业街,豪爽的伊朗富豪同样下了一个又一个的订单。

就这样,全球化挽救了贝聿铭的事业,也让他的名声飘洋过海,最终为更多的人所熟知。经过几年的调整生息后,他在美国的事业也逐渐恢复了。

1974年,华盛顿国家美术馆东馆的项目落在他面前。这座美术馆原先只有一座西馆,是30年代后期由建筑师约翰·拉塞尔·波普设计建造的,设计之初就预留了扩建的空间。但是,这块梯形场地比较狭小,而北侧是宾夕法尼亚大道,南侧有国家广场,同时相邻地区还包含美国总统就职的活动路线,对整个建筑的范围限制非常大。另外,业主对于建筑本身也提出了很多要求,比如,既要跟國家广场的宏伟规模相匹配,又要与原有西馆的新古典主义风格相融合。

贝聿铭经过反复研究之后,终于做出了出色的应对。他凭借丰富的细节设计、灵活的几何构图,用两个三角形建筑解决了问题。同时,他在室内外墙体使用的粉色大理石,也使建筑外观既能兼容各种艺术品,外观也柔美与大方并济。在东西馆之间的小广场上,他还别出心裁地搭建了几座小玻璃金字塔,这个符号,后来成为了他享誉世界的作品标志。

1981年,法国密特朗总统上台,掀起了文化热潮,开启了许多重要项目。当时,每年到卢浮宫参观的游客有370万人次,但他们必须花很长时间,才能找到入口,之后穿过像迷宫一样的走廊,去寻找《蒙娜丽莎》,最后再晕头转向地出来。这种糟糕的体验,实在与卢浮宫本身的名气极不相称。于是,对于卢浮宫的改善修建迫在眉睫。

贝聿铭1982年作品,中银大厦,中国香港。

贝聿铭2006年作品,苏州博物馆新馆,中国江苏苏州。

按照以往惯例,法国政府的所有工程都要经公开竞争决定。但是,密特朗在邀请贝聿铭把酒言欢后,非常投缘,竟然打破了规则,直接将这个大工程委托给了贝聿铭。这件事让法国民众知道后,一片哗然。“怎么可以由一个华人,来修复法国最著名的建筑?贝聿铭会毁了巴黎!”

在贝聿铭的构想中,要解决卢浮宫四分五裂的问题,就得设置一个统一的入口,并且在实用和美观之间找到一种平衡,他想到了之前在华盛顿国家美术馆使用过的玻璃金字塔:

“无法找到任何一种新建筑,能够和被岁月磨损得黯淡无光的旧宫殿浑然一体。而通体透明的玻璃金字塔,既能为馆内提供宝贵的光线,也能够反射周围的老建筑,让它们互相呼应。而且,这个简单的几何图形不仅不会显得突兀,反而可以衬托卢浮宫的庄重与威严,它还能够跟凯旋门和协和广场的方尖碑连成一体,为巴黎的中轴线锦上添花。另外,金字塔形可在视线上尽可能不影响主体建筑。”

然而,当这套设计方案提交到历史古迹最高委员会时,委员们一个个都站出来指责,“这巨大的破玩意只是一颗假钻石。”大家劈头盖脸提出的质疑,让贝聿铭的翻译眼含泪水,全身发抖,几乎没有办法继续翻译下去。贝聿铭回忆,“幸亏我不懂法语,刚好落得两耳清静。”

但是,反复思考之后,他依然坚信自己的方案是对的,“开放卢浮宫,就意味着开放巴黎。”于是,一场长达18个月的大型游说开始了,据他回忆,在他们公开展示金字塔设计方案后的1984到1985年之间,争论已经到了白热化的程度,“我也在巴黎街头遭到不少白眼。”

到了1985年5月1日,一架起重机上悬挂一套钢索,将1:1的“金字塔”模型放在了卢浮宫门前,邀请6万巴黎人前往参观并投票,进行一次“全民公决”。结果,这颗“假钻石”却征服了大家:原本昏暗陈旧的宫殿内部,由于金字塔引入的阳光,被照得透亮。中庭地下所做的挖空设计,也将增大展览面积,并为游客们提供进入每一个馆的便捷出入口。

最后的结果,我们都知道了。如今,玻璃金字塔已经成了卢浮宫甚至是巴黎的象征,游客们宁可在金字塔的入口处排队,也不愿从另外几个旧馆入口进入。而它简约而富有浪漫感的轻盈身影,也将一座陈旧的宫殿映衬得熠熠生辉。

祖国的呼唤

1982年,香港中银大厦开始筹建。由于父亲贝祖贻是中国银行香港分行的创建者之一,而1997年香港还将会回归祖国,担任设计者的贝聿铭,对中银大厦融入了一份特殊的情感。在他看来,这不仅是一幢建筑,还承载着香港美好未来的发展前景。

当时,中银大厦的选址的地皮面积小,位置也不佳,并且建筑资金有限。要解决这些问题,首要原则就是把建筑盖得越高越好。但贝聿铭不甘于把它设计成一座平平无奇的摩天大楼。

他想起了小时候在庭院里看到的竹子,突然有了灵感:竹子象征着希望与节节高升,用竹节的概念来设计大楼,其三角形框架便能使整个建筑的重量分到大厦的四个角上,让整个建筑结构既节省资金,本身也十分稳固。后来,这座建筑成为了香港的著名地标之一,每一张拍摄香港维多利亚港的照片上,都有着它出众的身影。

然而,贝聿铭在国内也留下过一些让自己感到惋惜的作品。1979年,他受邀在北京建造香山饭店。这是中国改革开放之初第一批的旅馆建筑,对在17岁就离开故土,一直想回国寻根的贝聿铭来说,是一次完美的机会。

他并不想在中国建造高耸入云的摩天大楼,中国园林建筑的精华才是这幢建筑需要体现的重点。于是,贝聿铭在皇家园林的旧址中,建造了一座古典园林式的香山饭店。它背靠香山,四周被红叶围绕,饭店的后面还有一个典型中国式的传统园林。

然而,这座在建成后受到全国人民赞美的香山饭店,却又让贝聿铭陷入了自责。他觉得。香山的一切都是大自然给的最美的礼物,里面的树木、山水都是独一无二的,“摆一个建筑在香山里面,本身就是错的。”

22年后,年过八旬的贝聿铭受到苏州市政府的邀请,希望他能为故乡设计一座新的博物馆。当时已退休十多年的他,接受了这份邀请,并觉得将当年從香山饭店中得到的经验,悉数倾注于这个新项目中。

因为苏州博物馆新馆的选址紧邻多个文化遗产,一边是拙政园,另一边是忠王府旧址,所以对于旧建筑的保护在这次项目中显得尤其重要。2002年,贝聿铭回到苏州进行实地考察,想更好地了解人民生活、历史文化。

在一封当年寄给吴良镛院士的信中,贝聿铭写道:“苏州博物馆新馆地处古城之中,将是展现苏州人文历史的重要公共建筑。如何使建筑与周边之古城风貌协调?如何将二十一世纪的建筑与2500年的文明结合?这些都是我考虑得最多的问题,这不仅事关苏州,且对中国建筑发展有现实意义。”

2003年,他设计的苏州博物馆精彩亮相。它保持了江南民居粉墙黛瓦的特色,又有着鲜明的几何造型和现代主义风格。他还特别为建筑的屋顶找到一种特殊材料:一种名叫中国黑的花岗石,这种石头淋雨时是黑色,日晒后是灰色,它能使屋顶结构变紧实,整体建筑结构也能更加坚固。

2006年的中秋佳节,苏州博物馆新馆开馆,贝聿铭为了它花费了自己整整五年的心血,也给自己交了一份满意的答卷。

尊重当地文化

在贝聿铭的很多设计中,都体现着吸收当地传统建筑文化的特点。不单是为苏州所打造的园林式博物馆,还有他为日本神慈秀明会创始者小山美秀子设计的美秀美术馆,和卡塔尔多哈的伊斯兰艺术博物馆,都是颇具代表性的案例。

美秀博物馆在1997年建成,它的设计与大自然浑然天成。它的屋顶设计是类似于日本的传统寺庙,运用了玻璃四面体来制造一个多样的结果。来参观的人能透过美术馆中的玻璃看到周围的山谷,人在美术馆中,就像能无时无刻与大自然接触。

2008年建成的伊斯兰艺术博物馆,可以说是贝聿铭的最后一个倾尽心血的作品,也是贝聿铭一贯以来风格的延续。

他对伊斯兰的传统文化和风格做了许多功课,运用了自己擅长的精简线条,在大厅正上方设计了一个现代简洁版的波斯屋顶。在博物馆靠海的两边,他建造了两座清真寺建筑必有的塔楼。这些元素都来自经典的伊斯兰建筑,中间也巧妙地融入了设计师本身的个人风格,可以说是他完美的收官之作。

有人说贝聿铭的建筑有最明显的三个特点:设计与光线的结合、建筑中的几何结构还有玻璃与钢的材料运用。而在他自己看来:“建造的过程就是一条虔诚的归乡路。”

尽管接受了多年的西方教育,但贝聿铭却一直将祖国摆在心上。每逢有人问起他的身世,他总是坚定自信地回答:“我来自中国苏州。”

他用了一个世纪的时间坚持初心,并用建筑本身,代表自己发出了最响亮的宣言。