系统脱敏法治疗功能性胃肠病的疗效

2019-08-12林春荣姚晓敏

林春荣 姚晓敏

广东省湛江南部战区海军第一医院,广东湛江 524005

功能性胃肠病属于一组常见功能性胃肠系统疾病,目前针对该疾病的发病机制尚未完全明确,但是大部分研究观点认为该疾病的发生与遗传、环境、心理、不良生活节奏习惯、胃肠道感染及胃肠动力障碍等多因素有关,同时患者多伴有焦虑和抑郁等不良心理,导致其常规药物治疗方案效果并不理想,这对患者的健康及生活质量均造成了严重的不良影响[1-4]。本次选取53 例功能性胃肠病患者在常规药物疗法基础上开展系统脱敏心理治疗方案,探究该疗法对患者的影响,现针对研究情况进行如下汇报。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2015 年7 月~2018 年6 月期间我院消化内科及门诊收治的功能性胃肠病患者共105 例为研究对象。根据患者入院时间先后顺序进行分组,包括对照组52 例,观察组53 例。对照组中包括男31 例,女21 例,年龄20 ~61 岁,平均(40.6±2.5)岁,病程3 ~12 个月,平均(7.5±1.7)个月;观察组中包括男30 例,女23 例,年龄21 ~63 岁,平均(41.3±2.6)岁,病程3 ~13 个月,平均(7.9±1.7)个月,两组患者一般资料差异无统计学意义(P >0.05)。

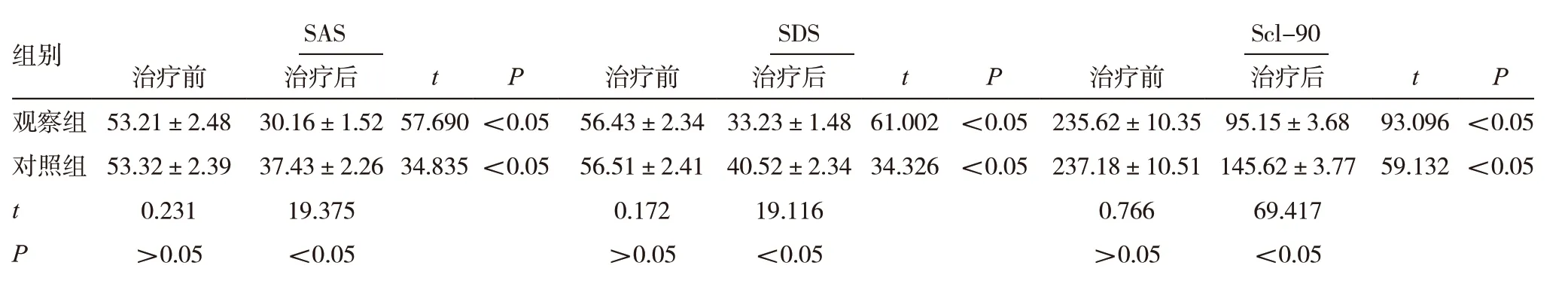

表1 两组治疗前后SAS、SDS及Scl-90评分比较(,分)

表1 两组治疗前后SAS、SDS及Scl-90评分比较(,分)

组别 SAS SDS Scl-90治疗前 治疗后 t P 治疗前 治疗后 t P 治疗前 治疗后 t P观察组 53.21±2.48 30.16±1.52 57.690 <0.05 56.43±2.34 33.23±1.48 61.002 <0.05 235.62±10.35 95.15±3.68 93.096 <0.05对照组 53.32±2.39 37.43±2.26 34.835 <0.05 56.51±2.41 40.52±2.34 34.326 <0.05 237.18±10.51 145.62±3.77 59.132 <0.05 t 0.231 19.375 0.172 19.116 0.766 69.417 P >0.05 <0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05

纳入标准:患者行血尿便常规等实验室检查确诊;常规药物治疗无效患者;对研究知情并已自愿签署同意书患者。排除标准:合并恶性肿瘤患者;合并妊娠期和哺乳期患者;合并器质性疾病患者;合并精神或意识障碍患者。

1.2 方法

对照组患者行常规药物治疗,根据患者的情况使用促胃动力药物、抗胃酸药物或胃黏膜保护药物等。具体情况具体分析,针对胃炎并伴有泛酸者给药兰索拉唑、铝碳酸镁等药物;肠易激综合征患者给药谷氨酰胺治疗;功能性便秘患者给药莫沙必利、聚乙二醇治疗;腹胀患者给药胰酶肠溶片治疗;腹泻患者给药蒙脱石散治疗等。

观察组基于常规药物治疗基础行系统脱敏疗法,首先与患者及其家属、同时进行交流,对患者的异常行为进行分析,了解产生原因以明确患者治疗目的,对其异常行为进行纠正。然后开展健康指导,告知患者系统脱敏疗法的目的、流程和重要性,帮助其以积极心态面对治疗,提升患者治疗依从性。最后通过专业的行为治疗方法,了解患者出现焦虑、抑郁和恐惧等不良心理的刺激情境,例如腹部疼痛、便秘等,按照从弱到强的顺序将患者不同场景刺激下产生的负性情绪表现进行等级排列,为患者开展焦虑等不良心理反应相对立的松弛方法教育,将患者的松弛反应以其行为改变效果进行不同方式强化教育,针对行为改变良好的患者给予表扬和鼓励等正面教育,而行为改变效果较差的患者则需要行批评教育、撤销奖励和疼痛刺激等负面教育,根据患者的病情改善情况对其治疗疗法进行调整以保证疗效。

1.3 观察指标

焦虑自评量表(SAS)[5]参考中国常模数据评分超过50 分可考虑焦虑,抑郁自评量表(SDS)[6]参考中国常模数据评分超过53 分可考虑抑郁;临床症状自评量表(Scl-90)[7]从躯体化、强迫症状、人际关系敏感、敌对、恐怖、偏执、精神病性等9 个因子方面进行检测,评分项按照症状轻重进行0~5 分计分,参考我国常模数据,分值超过160 分可考虑阳性,即患者症状严重需要就医。

1.4 统计学方法

应用统计学软件SPSS17.0 进行分析,本次研究收集的计量资料通过()表示,行t 检验,若P >0.05为组间数据差异无统计学意义,若P <0.05 为组间数据差异有统计学意义。

2 结果

治疗前两组患者SAS、SDS 及Scl-90 评分数据差异无统计学意义(P >0.05),治疗后两组患者SAS、SDS 及Scl-90 评分相比同组治疗前均有显著下降,其中观察组下降趋势更理想,差异有统计学意义(P <0.05)。见表1。

3 讨论

功能性胃肠病其发病原因与患者生理、心理、精神及社会因素息息相关,是上述影响因素互相作用诱发的消化道疾病。患者多伴有心慌、呼吸困难、肌肉酸痛、头痛等消化道外症状[8-9]。伴有精神疾病或异常患者也是功能性胃肠病的高发群体,特别是精神症状比较顽固或严重的患者,发生该疾病的概率约为70%。同时该疾病属于胃肠非器质性疾病在我国具有相当高的发病率,患者主要有胸部疼痛、烧心、腹痛腹胀、吞咽功能异常、嗳气、恶心呕吐、便秘等临床表现[10]。流行病学调查结果显示[11],约有60%的功能性胃肠病患者伴有心理障碍,与健康者、其他器质性疾病患者相比明显更高,心理障碍可引发患者生理应激反应,长期精神衰弱或亢奋均可能导致患者身体机能异常,常规药物治疗虽然能在一定程度改善患者临床症状,但是若不将患者诱发疾病的心理障碍因素解决,则会有复发风险,因此有研究[12]提出从当前的“生物-心理-社会”模式对功能性胃肠病患者开展对应心理治疗,对患者病情控制和康复均具有积极影响。

系统脱敏法是常见现代心理治疗方法之一,又被称为交互抑制法,是20 世纪50 年代美国精神病学家沃尔帕提出和创立的心理疗法[13]。该疗法的基本原理是诱导患者逐渐暴露出造成患者恐惧、焦虑等不良情绪的情景,再在心理放松状态下对不良情绪近对抗以消除患者负性情绪。在患者进行心理治疗时,应该逐渐增强对患者的刺激程度,当其中某个程度的刺激无法再引发患者焦虑、抑郁或恐惧等不良心理和反应时,医生则可在患者放松的状态下为其呈现相比前一个刺激强度略大的刺激,以巩固患者临床疗效[14-15]。若患者面对一个强度刺激引发的不良情绪状态均能良好承受,且反复多次刺激患者也不会再对该刺激产生焦虑、抑郁或恐惧情绪时,就表明系统脱敏法达到了治疗目的[16]。功能性胃肠病患者伴有反复发作、慢性胃肠道症状和不同程度精神症状,对其健康、生活和工作均产生了不良影响,由于精神症状难以通过药物治愈,因此在本次研究中针对观察组患者开展了系统脱敏疗法,结果显示,观察组患者负性情绪和症状改善均优于对照组,说明系统脱敏疗法对该疾病具有良好的治疗效果。

综上,系统脱敏疗法对功能性胃肠病患者不良心理和症状改善效果显著,可用于临床推广。