陌生化解读:从什克洛夫斯基到布莱希特

2019-08-12何红峰

何红峰

在《作为手法的艺术》中,俄国形式主义文论家什克洛夫斯基提出“陌生化”概念。之后,德国戏剧美学家布莱希特亦提出“陌生化效果”,二者“陌生化”术语名称虽同,实际上内涵各异,同时二人所分属的文艺思想体系也不尽相同,什克洛夫斯基属于形式主义,布莱希特则接近马克思主义文艺观。如若试图讨论二者的“陌生化”概念,在此之前显然需建立一个较为合适的探讨坐标。上世纪50年代,美国学者艾布拉姆斯面对纷繁复杂的文艺理论批评,建立过一套切实可行的理论比较参照系。他认为:“每一件艺术品总要涉及四个要点,几乎所有力求周密的理论总会在大体上对这四个要素加以区辨,使人一目了然。”[1]四要素分别是:作品、艺术家、世界、欣赏者。四要素又可用一个简洁而实用的三角形分析图示:作品作为阐释的对象放在三角形的重心上,三个角分别是世界、艺术家、欣赏者,任何文艺理论基本都会涉及之,它们同时都明显地倾向其中一个要素。分析比照二者之前,我们尤须警惕出现简化倾向——只注意到一种文艺批评的主要倾向,而将这种理论对于其它要素的论述与理解置之不顾,甚至将其主要倾向视为全部。诚然,认识到不同文论自身在论述过程当中的复杂性是阐释的原则,但分析文艺批评的诸种概念及论述时,也要防止陷入不可知论的陷阱。我们将用艾氏提出的艺术批评的诸种坐标,来分别考量什克洛夫斯基与布莱希特两人不同的陌生化概念,进而厘清陌生化的属性。

一.什克洛夫斯基:形式主义视域下的“陌生化”

什克洛夫斯基在《散文理论》中开宗明义:“在文学理论中我从事的是其内部规律的研究。如以工厂生产来类比的话,则我关心的不是世界棉布市场的形势,不是各托拉斯的政策。而是棉纱的标号及其纺织方法。[2]也就是说,真正的文艺研究应转向于自身,探究文学的内部,反对传统文艺批评中过分依赖文学的外部因素。按艾氏提出的艺术批评的诸种坐标,什克洛夫斯基的理论应被纳入偏向作品要素的内向批评。

论及内向式批评观,就不得不提其先驱马拉美。在《关于文本》里他这样阐述自己的文艺观:“文本无言,作者遐迩,皆未召唤读者光顾。虽是人类附属,它自来自立:此在之事实。”[3]马拉美将艺术品孤立起来,使之成为一个自足系统。换句话说,马拉美承认文学系统的内在封闭性与自足性——经由作者创造后,作品便脱离作者意图;脱离作者后,不需通过读者接受而有独立意义。不同于马拉美决绝地将作品以外的全部世界隔离,什克洛夫斯基对作品的客观性理解显然要复杂得多。

首先,什克洛夫斯基对作品意图进行了部分否定。他认为具有文学性的作品,其意图“正是为了唤回人对生活的感受,使人感受到事物,使石头更成其为石头。”[4]6换句话说,在他看来作品自身具有召唤性结构,而非马拉美所认为的封闭式结构。

其次,什克洛夫斯基通过语言学研究对神秘文学性进行祛魅。由于文学性不出自外部世界,那么对它的探究应立足于文本的语言,以及由语言扩展开来的结构韵律等,故什克洛夫斯基会认为“诗学与语言结构的联系如此紧密,正如分析绘画不能忽略对构图的研究一样。既然语言学是关于语言结构的总学问,那么诗学也可以看作是语言学中的一个分支。”[4]5与马拉美对文学性理解具有形而上学式的不可说倾向完全不同,从某种程度上说,以什克洛夫斯基为代表的形式主义建立的对象化式研究是对神秘文学性的祛魅。

最后,什克洛夫斯基是自相矛盾地借助主观感受性规律去呈现客观文学性。什克洛夫斯基对读者要素可能并没有清醒自觉的认识,他的表述中感受性规律自然针对读者而言。然而并不是说什克洛夫斯基认为文学性必须经由读者阅读才能存在,但这也就留存了理论上的自相矛盾。

以上我们分析了什克洛夫斯基大致的文学观,接下来我们将讨论在这一文学观下他所提出的陌生化概念。“艺术的手法是事物的‘反常化’手法,是复杂化形式的手法,它增加了感受的难度和时延,既然艺术中的领悟过程是以自身为目的的,它就理应延长。”[4]6如前所述,陌生化与读者的感受绑定在一起,换句话说,陌生化手法是具有召唤性的艺术手法。

总之,什克洛夫斯基的陌生化概念是牢牢与其文艺观点契合在一起的,从一开始就没有将作品客观性推向马拉美式,而是将作品与读者绑定在一起。当然什克洛夫斯基对读者的主动性是有限定的,正如姚斯所说:“形式主义学派需要的读者不过是将其作为—个在本文指导下的感觉主体,以区别(文学)形式或发现(文学)过程。”[5]什克洛夫斯基实际上把他理想中的艺术作品视为达成唤回人对生活的感受的客体,而这一客体目的需要陌生化这一工具来实现。

二.布莱希特:“实用说”视域下的“陌生化”

布莱希特提出戏剧的陌生化效果,乃是为了建立一种与亚里士多德、斯坦尼拉夫斯基完全不同的戏剧理论,其目的“在于赋予观众以探讨的、批判的态度,来对待所表演的事件。”[6]208换句话说,陌生化要求打破“第四堵墙”,将防止观众对剧中角色保持情感上的认同,使观众在观赏时有清醒的意识。按照艾布拉姆斯的艺术批评的诸种坐标,布莱希特的戏剧观点不啻是实用说的余续。

实用主义批评将文学作用于读者的效果分成三类:娱乐功能、教育功能、审美功能。三个表述的关系并非截然对立,有时甚至糅杂在一个表述之下。我们对此只需知道,随着批评体系的变转,这几个语词之间在不同实用主义批评家那里均势会有所变化,我们将就此为出发点比较亚里士多德与布莱希特的文艺观点。

首先,布莱希特认为戏剧的教育性与娱乐性不可分割。就亚里士多德而言,审美功能下的沉浸在其理论中自然更为吃重,教育功能、娱乐功能则被纳入其中。我们都知道布莱希特反对过分沉浸,而他对教育性、娱乐性做出如下说明:“戏剧就是戏剧,即使它是教育戏剧,仍然还是戏剧,只要是好的戏剧就是娱乐的。”[6]72布莱希特的史诗性戏剧实践希望让观众像内行一样对戏剧感兴趣,而不仅仅完全是呆板的教育。

其次,布莱希特通过陌生化建构了非亚里士多德式戏剧理论。与亚里士多德体系之所以会不同,表面上是体现在二者对于读者接受效果的不同区分上,根本原因是二者对呈现戏剧效果所应当采用的技术方式有所不同。由于形式与内容不可分割,当布莱希特使用陌生化手法,诸如重视具体的事件而非最终的戏剧结局、非悲剧性主人公、情节中断等等方法,因而史诗性戏剧已承载了与亚里士多德式戏剧不相同的新内容,这种新的、批判性、反思性的戏剧才能达到抵抗资本主义异化,促进社会启蒙的最终目的。

最后,布莱希特与亚里士多德对作品的功用的理解虽然是不同的面向,但归根结底都还是传统的实用说。实用说中,作品元素显然不具有客观性,亦即所谓独立的审美功能。相应的,它就必然地对作品中有外在世界的指涉支持,作者的主观意图也被承认。作品的艺术性、客观性未被放大,也正因如此,实用说一派的文艺理论没有类似形式主义那样过多的矛盾。

以上我们用要素分析了布莱希特大致的文艺观,接下来我们将讨论在这一文艺观下他所提出的陌生化效果概念。对布莱希特而言,陌生化更多的是侧重于接受者的反应,同时他希望具有这种接受效果的戏剧能够成为参与、介入社会现实生活的一种手段。为达到这一目的,他说这种戏剧应当“使题材与事件经历一个疏远而陌生化的过程。表演使题材与事件经历着一个疏远而陌生化的过程。为了使人们明白,这种疏远与陌生化是必要的。而在所有‘不言而喻的事物中’却简单地放弃了‘领悟’”。[6]70布莱希特将陌生化视为疏远进而反思的工具,而观众(读者)是这一活动的受体。

总之,可以说在布莱希特的理论中,文学四要素的贴合程度极强。对于创作者来说,需要用陌生化手法书写作品,最后给予读者陌生化效果,重新反思与看待世界,由此产生出一种截然不同的史诗戏剧作品。本雅明对此高度评价,“布莱希特以其史诗性戏剧同以亚里士多德的理论为代表的狭义的戏剧性戏剧分庭抗礼。因此,可以说,布莱希特创立了相应的非亚里士多德式戏剧理论,就像利曼创立了非欧几里得几何学一样。”[7]可见,陌生化理论的提出造成了颠覆性的非亚里士多德式戏剧理论,其理论的重要意义不言而喻。

三.“陌生化”概念的对照解读

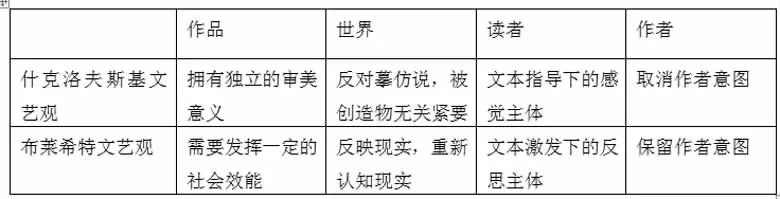

如前文所述,从什克洛夫斯基到布莱希特,陌生化分别生长于两种不同的文艺体系之下。下面我将对两种不同的文艺体系结合图表进行说明。

首先,布莱希特反对文学作品成为意识形态宣传麻痹大众的工具,他反过来强调作品的质疑、反思功能;什克洛夫斯基则强调作品具有独立的审美意义,文学的目的在于自身。

其次,什克洛夫斯基否认作品意义等同于作者意图;布莱希特虽没有明确自觉地对作者意图做出评论,但就其实用说的主张而言,作者创作之时批判现实的意图自然被予以保留。

再次,什克洛夫斯基破除了摹仿说,现实并不是固定不变的在语言之外实存的某种实体,而是经由各种认识方式折射过的观念范畴;布莱希特则认为文艺作品面对现实要有所指涉,成为介入现实的一种手段。

最后,笔者将读者要素单独拎出来,是为了说明此要素对陌生化的理解至关重要。什克洛夫斯基与布莱希特都没有忘记对他们各自心目中的读者进行定义。换句话说,他们对读者的期待有所不同,什克洛夫斯基始终强调感受,他之所以引入感受性规律的分析,其目的也在于将感受与认知区分开来,他反对简化文学对象,认为塞万提斯笔下的堂吉诃德与屠格涅夫笔下只是空洞概念的堂吉诃德在艺术上不可同日而语,由是他认为艺术之目的在于感受而非理解;布莱希特则是要使观众对戏剧有所疏离,防止过分沉溺,陌生化的效果侧重观众对现实的反思与批判性。简言之,什克洛夫斯基的陌生化注重感觉的恢复,布莱希特的陌生化注重知觉的激发。

事实上,将读者元素奉为文论核心的接受美学,很早就发现形式主义文论、马克思主义文艺理论在读者元素上的共通之处:“形式主义学派需要的读者不过是将其作为—个在本文指导下的感觉主体,以区别(文学)形式或发现(文学)过程。它假定读者具有一种语文学家的理论理解,能够思考艺术技巧,并且已掌握艺术技巧。相反,马克思主义学派则不动声色地将读者的自发经验等同于学术上的历史唯物主义兴趣,试图在文学作品中发现基础与上层建筑的关系。”[5]23如姚斯所说,本质上形式主义与马克思主义学派的理论之所以成立,前提都在与他们都把读者依附在自己的概念之下,服从于自己的理论设定。或者也可以说,他们认定的读者是像他们自己那样,“读者”似乎成了任文论家们打扮的姑娘。两种理论在接受美学那里看来,虽然他们不约而同触及到读者之维,但那同时都是对读者自主性的无形压抑。换句话说,陌生化的特性便是对读者自主性的压制。

通过以上分析,我们可以知道陌生化的作用原理即是读者阅读具有陌生化效果的文本的同时,其原有经验、观念、感受、认知受到翻覆,亦即对姚斯的“期待视野”或伊瑟尔“库存”的颠覆。什克洛夫斯基与布莱希特所期待的文本如果与读者或观众的“期待视野”或“库存”毫无交集,陌生化效应将无从谈起。由此可知,陌生化既可依存在轻视作者意图,试图保持文艺作品相对客观性的形式主义文论上,又可安然无恙地存在于批判社会、唤醒民众的马克思主义文艺观下,原因就在于陌生化带来的审美距离能够同时适用于两种理论所支持的理想文本,形式主义青睐的文学性文本是当时未来派晦涩难明的诗歌,布莱希特所倡导的文本则是反常规不重视情节与人物的前卫戏剧。总之,什克洛夫斯基与布莱希特的陌生化概念,虽然是在不同语境里展开,但我们仍可从中找出二人论述的一致性,他们都认为陌生化是指将日常习见的人事物加以艺术性的处理,让其与接受者保持一定的距离,最终让主体获得陌生美感。

注 释

[1]M.H.艾布拉姆斯.镜与灯——浪漫主义文论及批评传统[M].北京:北京大学出版社,2015:4.

[2]什克洛夫斯基,散文理论[M].天津:百花文艺出版社,1994:3.

[3]安托万·孔帕尼翁.理论的幽灵[M].南京:南京大学出版社,2017:132.

[4]什克洛夫斯基等,俄国形式主义文论选[M],北京:生活·读书·新知三联书店,1989:6.

[5]H·R·姚斯,R·C·霍拉勃.接受美学与接受理论[M].沈阳:辽宁人民出版社,1987:23.

[6]布莱希特.布莱希特论戏剧[M].北京:中国戏剧出版社,1990:208.

[7]本雅明.启迪:本雅明文选[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2008:160.