主题与主题倾向关联下的《山行》英译本之比较分析

2019-08-11陈秀春

陈秀春

[摘 要]课题组以唐代诗人杜牧的诗作《山行》及其三种英译文作为语料,试图从主题与主题倾向关联视角出发,探讨该诗翻译过程中在词义选择、意象创构及情感融合上是如何实现主题与次级主题之间的互为关联与制约的。

[关键词]主题;主题倾向;《山行》

[中图分类号] H315.9 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2019)08-0135-03

任何语篇,均有明确主题,且围绕主题布局和展开。从语义特征看,主题是语篇底层宏观命题的结构,或是“一个语义上与命题等值的概念结构”。体现主题的宏观命题必须为语篇中所有其他命题所说明,即宏观命题与微观命题之间必须具有一定关联性,这种关联性在认知框架内得到维系。基于此规律,诗歌主题是诗篇中所表现的中心思想,其主题由诗篇中各行诗句的具体命题体现出来。

语篇在线性发展中,其主题得以扩展,从而形成一定的主题倾向。曾利沙(2006: 65-67)指出,所谓主题倾向即主题规约下的认知逻辑导向,并以次级主题结构形态在语篇局部中得以体现,是作者表现意图结构链上各节点的逐层展开,各次级主题之间具有內在认知关联性。因此,诗歌主题的建构必然是对各行诗句的语义信息进行排列、聚合、归纳,呈现一定的次级主题,并形成主题倾向,从而达成凸显主题这一终极目标。

在翻译研究中,古汉诗之翻译受到国内学者们的广泛关注。中山大学黄国文教授在《翻译研究的语言学探索——古诗词英译本的语言学分析》一文中,从功能语言学视角对古汉诗的英译做了深入而广泛的研究。许多其他学者,如辜正坤、翁显良、汪榕培等,也对古汉诗之英译做了大量大有裨益的研究,但迄今为止,鲜有研究从主题与主题倾向关联视角出发,探讨古汉诗翻译过程中是如何实现主题与次级主题之间的互为关联与制约的。鉴于此,本文以唐代诗人杜牧的诗作《山行》及其三种英译文为语料,试图从主题与主题倾向关联视角出发,探讨该诗翻译过程中在词义选择、意象创构及情感融合上是如何实现主题与次级主题之间的互为关联与制约的。

一、《山行》的主题与主题倾向解读

(一)诗篇大意

《山行》是一首色彩绚丽、生机盎然的秋景诗。诗篇大意是:在一个深秋的午后,诗人坐在马车上,来到一座山前,沿着一条石头小路蜿蜒而上,发现在那白云缭绕的山间还住有几户人家,诗人本想去探访他们,但却突然止步不前了,因为他被眼前一片火红的枫林吸引住了,那经历了风霜雨雪洗礼的枫叶比二月的鲜花还要鲜艳。与天边远处的白云及若隐若现的人家相比,这眼前的枫林红叶更充满了生机和活力。此诗表面是描写和赞美大自然之美,实则是诗人内在精神世界积极乐观的写照,在今天读来,仍能带给读者一种力量,一份鼓舞。

(二)诗篇的主题及次级主题分析

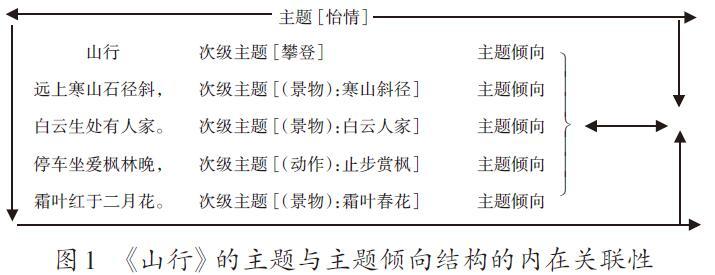

与其他任何类型的语篇一样,古汉诗也受其主题控制和支配。下面将《山行》的主题与主题倾向结构的内在关联性做出分析,如图1所示:

上图的外方框表示主题, 它对诗篇的所有次级主题起统摄作用。诗行间构成主题倾向结构链: 山路—白云—人家—枫林—红叶。对山路、白云、人家、枫林的描写,都是在为赞美红叶的美丽做好铺垫和烘托。由此可见,诗人不单单是渲染了枫叶外形的美,更赋予它一种精神上的美——傲霜斗雪的顽强生命力,进而表达了诗人积极进取的人生态度。通读全诗,则可发现诗人在诗歌表达中的情感倾向,“怡情”即为该诗的主题。在“怡情”主题与主题倾向的统摄下,“停车坐爱枫林晚”中的“枫”应是五彩缤纷的枫林, 而“霜叶红于二月花”中的“霜”在主题与主题倾向的统摄下, 诗句中的“霜”失去其表层义,获得了在此语境中的由表层义产生的嬗变意义“秋天、秋日”。

二、《山行》英译本评析

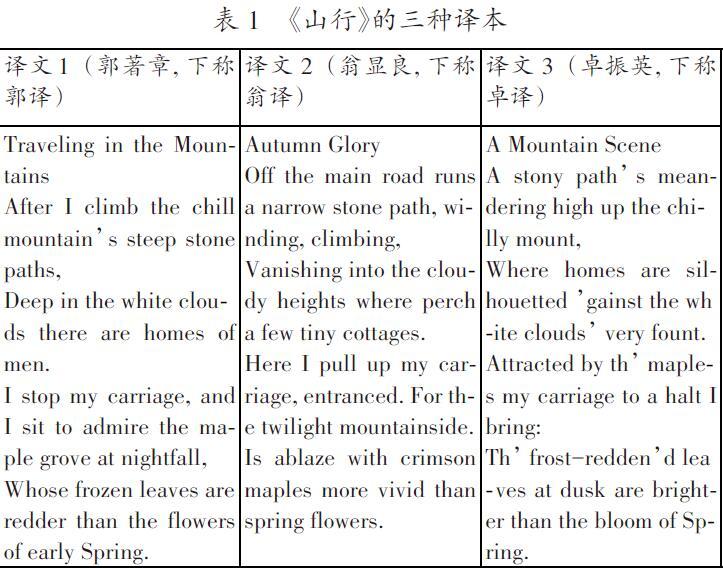

《山行》是一首描写山水的名诗,其英译本有多个版本 ,在此仅选取其中最具代表性的三个译本进行评析(见表1)。

为便于下文分析, 笔者分别用简称来指称所要评析的三个译本:郭译、翁译、卓译。下面对古诗“山行”及三个译本进行评析。

(一) 标题“山行”的处理

《山行》一诗给读者展示了这么一幅幅画面:山路—白云—人家—枫林—红叶,这些画面的切换,是基于诗人脚步的移动,诗人在赞叹大自然美景的同时,其实是在表达自己内心的积极乐观。诗人将写景、抒情巧妙结合,表达了诗人奋发向上的豪情。在这一主题与主题倾向的统摄下,我们可以鉴别出三位译者在翻译标题“山行”所存在的差距。郭译逐字译成“Traveling in the Mountains”,只拘泥于原诗字面之义,表达的只是“行”这一动作,并未挖掘出原诗所蕴含的深层内涵;翁译“Autumn Glory”,放眼于全诗的主题,传递出原诗文字背后的深层意蕴;而卓译也对原诗的主题及次级主题进行关联性挖掘,基于对原诗全貌及内涵、外延的把握,将诗题译作“A Mountain Scene”,描绘出一幅瑰丽的山林风景图画,与翁译具有异曲同工之妙。

(二)语义的选择

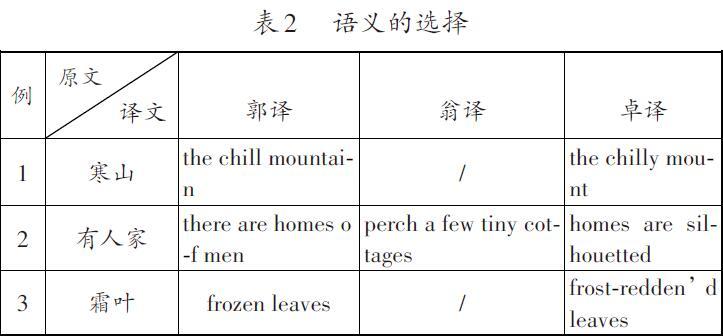

在翻译过程中,对词义的理解和选择是任何译者都需要经常解决的问题。判断词语在语篇中的语义,可从字、句、篇章等多个层面逐步分析。而通过分析语篇的主题,把握主题及主题倾向关联性制约情况下对语义的一个深层理解,有助于判断词语的意义和选择恰如其分的表达形式(见表2)。

在“远上寒山石径斜”这一句中,“寒”字点明深秋季节;“远”字描绘出山路的绵长;“斜”字照应句首的“远”字,写出了山势“高而缓”的特点。 诗人将一条石头小路由下而上曲折蜿蜒的特点呈现得淋漓尽致。“远”标出了山的深度,“上”标出的是山的高度,在深与高之间贯一“斜”字,凸显出山的地形与规模。仔细对照三个译本,他们对“寒山”的翻译迥然有别,郭译“the chill mountain”,翁译没有译出,卓译则译成“the chilly mount”,根据对mountain和mount的用法进行比较可发现,mountain一般泛指山脉、群山,而mount一般指独立的山峰,多见于诗歌用语,而本诗中的“寒山”写的正是岳麓山,上文已对山的特点做了综合分析,这是一座高而险的山,乃是一座独立的具体的山峰。基于以上对“寒山”的分析,笔者认为,三个译本对“寒山”的处理,卓译最为恰当。而在“有人家”一例中,“人家”与上句的“石径”形成照应;白云生处,房屋隐约可见。诗人采用横云断峰的描写手法,在此处嵌进“白云”,让片片白云遮挡读者的视线,却给读者留置了想象的余地。在“有人家”的翻译处理上,郭译用“there are homes of men”明确指定“有人家”,只分析和把握了原诗表层义,未能体现出诗歌的模糊性特征;翁译使用了一个动词“perch”,使小村庄高踞于山峰之上的画面非常清晰,违背了原诗“白云生处”“人家”时隐时现那种模糊美。而卓译的“silhouetted”则将“白云生处”“人家”的影像映衬出来,体现出原诗的模糊美。在本诗“怡情”主题与主题倾向的统摄下,“霜叶”之“霜”与诗歌的语境感情基调产生了主题与主题倾向关联性语境融合,在此显然表达的只有积极的蕴含,即“红艳”“迷人”。故此,在主题与主题倾向的统摄下, 诗句中的“霜”失去其表层义,获得了在此语境中的由表层义产生的嬗变意义“秋天、秋日”。郭译和卓译各自处理成“frozen leaves”和“frost-reddend leaves”,这是在脱离主题及主题倾向情况下对语义的一个表层理解,而翁译则在诗题翻译“Autumn Glory”中体现出对文字背后深层意蕴的关联性挖掘,实不失为一大妙译。

(三)文本意象识别与翻译造构

意象是诗歌创作的重要组成部分,是诗人抒怀的一种常用手段。诗歌翻译体现的不仅是语言形式的转换,也是意象的转换。在翻译过程中,译者须从文字的表层义分析开始,对诗歌内有的意象进行深入挖掘,并用恰当的目的语形式将其表达和重构(见表3)。

在“远上寒山石径斜”这一句中,诗人为读者呈现出多个意象,即“寒山”“斜径”,这些意象明显以静态方式呈现,也为下文赞叹霜叶春花之美做了铺垫,而通过对全诗主题的分析,我们可以看出,此处的“上”并非是一个动作“爬山”,而是一个空间方位词,隐喻的是诗人山行时心情的豁然开朗与心旷神怡。然而,在郭译和翁译中,他们各自将“上”译为“climb”和“climbing”,显然将“上”呈动态加以描述,这一处理方式破坏了原诗的静态意境,而卓译使用的是“meandering”一词,则凸显出了山路之蜿蜒迂曲的特点,与下文的“白云生处”形成呼应,从而取得了次级主题的关联效果。另外,从“霜叶红于二月花”中的“红于”,我们明显能感受到诗人对枫叶那份浓郁的喜爱之情。为了达到主题与主题倾向之效果,在翻译过程中须对“红”进行意义引申,然而通过对比三位译者的译文,我们发现他们对于“红”的翻译处理方式也各有千秋。郭译只是译出了“红” 的概念意义red, 情感意义没能得以体现,而翁译和卓译则各自处理成vivid、bright,则揭示出了“红”在本诗主题与主题关联下的情感意义。依照全诗所要表达的主题“怡情”, 翁译和卓译对于“红”的处理,灵活地摆脱了字面意思的束缚,传达出诗人在诗句中所要传达的“乐观、积极”情感,由此取得了主题及次级主题相互关联的效果。

(四)《山行》的主题与情感融合分析

正如上文所谈及的,诗篇的主题对诗篇的所有次级主题起统摄作用。《山行》将内在互为关联的情感,聚合成一个与主题相关的结构与布局,形成一条主题倾向结构链: 山路—白云—人家—枫林—红叶,前面的景物描写仅作为铺垫之需,诗的主题所要展现的重点是诗人对于秋山枫叶的喜爱,是诗人对于生活的积极乐观态度。“白云”“生处”都是虚指,是诗人想象中纵横两方面的空间。“红于”包含了多少喜爱,因此,诗中这个“红”字,实为一大精妙隐喻,起到了点题作用,既渲染出枫叶的颜色之美,也表达出诗人此时心情的欢快舒畅,由此彰显出诗人积极向上的人生态度。诗中这个“红”字,形成一个具有内在关联性的情感形态结构链,使整首诗篇“怡情”的主题得以凸显。全诗前三句处于陪衬地位,最后一句“霜叶红于二月花”则为全诗的核心所在,这一句诗不仅仅是刻画了枫叶外观的美,更赋予了它一种品质之美——傲视寒霜的顽强生命力,从而也揭示出诗人积极乐观、奋发向上的精神品质。郭译采取直译,只对原诗表层义加以解读,没能挖掘出原诗的深层义。在表达“红于”二字,郭译用“redder”致使词的兼义性被削弱,难以充分体现出原诗的言外之意,在一定程度上有损隐藏于诗中的意境美。与郭译的逐字对译不同的是,翁译“more vivid”与卓译“brighter”则透过文字表层意思,挖掘出诗人当时在特定场景中的心情特质,恰如其分地再现出原作所要传达之意境,传达了原诗较为深层的意蕴美。此外,汉语中“二月”已是生机盎然的早春,而英文“February”仍属冬季,在此郭译做了巧妙处理,将“二月花”译作“the flowers of early Spring”,这一译法采用的是视角转移法,译者避开字面意思,从而巧妙地避免引起类似文化冲突的争论,实乃妙译。

三、结语

诗歌作为独立语篇,通过诗篇的次级主题的逐层扩展,从而形成主题倾向,最终形成一个确切的诗篇主题。本文以唐代诗人杜牧的诗作《山行》及其三个英译本为语料,从主题与主题倾向关联视角出发,探析该诗翻译过程中在词义选择、意象创构及文本主题与情感融合上是如何实现主题与次级主题之间的互为关联与制约的,以期为我国古汉诗词英译实践在运用主题和主题倾向理论体系拓展与建构方面提供一个可拓展性维度。

*本文写作是在我的导师李明教授的启发和指导下完成, 特此致谢!

[参考文献]

[1] 陳忠华.知识与语篇理解——话语分析认知科学方法论[M].北京:外语教学与研究出版社,2004:181-187.

[2] 张培基.英译中国现代散文选[M].上海:上海外语教育出版社,2006:94-103.

[3] 邵志洪,孙静,李静.2003年TEM8汉译英试卷分析——英汉语义、语用、语篇结构对比分析[J].中国翻译,2004(1):76-78.

[4] 曾利沙.论文本的缺省性、增生性与阐释性——兼论描写翻译学研究方法论[J].外语学刊,2004(5):77-81.

[5] 曾利沙.古典诗词互文性解读的“阈限”问题——兼论文本(翻译)阐释的主题与主题倾向关联性语境融合[J].修辞学习,2006(1):65-67.

[6] 曾利沙.论古汉语诗词英译批评本体论意义阐释框架——社会文化语境关联下的主题与主题倾向性融合[J].外语教学,2012(2):88-92.

[责任编辑:钟 岚]