一枝一叶总关情

2019-08-11

问:出版社最初找到您,想请您绘制《中国珍稀濒危植物绘谱》(以下简称《绘谱》)一书时,您有什么想法?是什么原因促使您接下这部书的绘画

创作?

张浩:我觉得特别有必要出一本关于珍稀濒危植物的科普绘本。我国幅员辽阔,孕育了丰富的植物资源。据有关资料显示,在我国近3万种高等植物中,至少3000种处于受威胁或濒临灭绝的境地。历史上,由于对珍稀植物保护不够,造成其日益减少,有的甚至濒于绝迹;近50年来,我国约有200种植物灭绝。用绘画的形式让更多的人了解、关注它们,唤醒人们珍爱自然、保护生态环境的意识,一直是我的一个愿望。能有这样一个机会实现自己的愿望,是件开心的事。

问:您为何选择用中国传统绘画手法来表现中国珍稀濒危植物?是否作过其他的创作尝试,效果如何?

张浩:最初接稿的时候,我与责编周鼎老师确定了一个方向,除了展现科学性和艺术性之外,中国的植物一定要有“中国味道”。

之前,我搜集到的植物画绘本大多采用带有明暗变化的西方绘画语言,比如水彩、水粉、日本画等。在对比和参照了“中国植物画第一人”曾孝濂老先生、比利时花卉画家雷杜德,以及一些日本植物画家的绘画风格后发现,他们多偏重写实,好像描绘照片的感觉。我也曾尝试采用类似的手法进行创作,但效果不佳。“照片”画得再像,只能展现片面的角度,有一定局限性。

我们希望将植物不同角度的美感融入一幅画面中,进而表现它的生命状态和生长状态,而不仅仅是截取它的一个片面,或是死板的标本解剖图。

于是我想到了中国古画中的植物。比如:东晋顾恺之《洛神赋图卷》出现的多种树木花草(梧桐、银杏、松树等)以及树的混杂与意境,唐代张彦远评价此画“列植之状,则若伸臂布指”,把树木以人的情态加以表现;宋代李唐《采薇图》和宋徽宗《听琴图》中的松树、藤萝、竹子等植物,南宋杨婕妤的《百花图卷》,绘画非常精致;宋徽宗的《唐十八学士图》中,一草一木细腻精致,非常典雅耐看;明代仇英《独乐园图》中的旅人蕉、鹤望兰,等等,这些传世古画中的植物,无不具有一种中式古典的审美意蕴。

用中国传统绘画的表现手法、构图方式,描绘中国的濒危植物,恰恰能够突出这些濒危植物的“中国味道”。这也是《绘谱》的一大特色。读者可以在欣赏植物“东方韵味”的同时,领略中国传统绘画高雅的艺术气韵。

我们尝试将科学性和艺术性融入中国画的线条、笔墨中,通过毛笔在宣纸上的线条勾勒、润染,展现中国传统绘画千百年传承下来的一种人与自然和谐相处、人与自然共融的关系。这个想法同样得到北京师范大学植物学家刘全儒教授的肯定。

问:在《绘谱》的创作过程中,您都借鉴和参考了哪些资料?

张浩:《绘谱》的创作主要以中国林业出版社的《中国珍稀濒危植物图鉴》为蓝本,参考了诸多权威性的网络平台,如:中国珍稀濒危植物信息系统、中国数字植物标本馆、中科院植物研究所中國植物图像库、植物界、中国野生植物资源信息系统、中国植物志、中国数字科技馆的中国濒危植物网站等。还参阅了一些国外的植物绘本,如比利时植物画家雷杜德的《手绘花卉图谱》、日本植物画家细井徇的《诗经名物图解》,等等。同时,在绘制过程中,还得到了刘全儒教授的悉心指导。

问:您认为《绘谱》的艺术创作成分占多少?如何平衡一幅作品的科学性与艺术性?

张浩:作为一部描绘中国珍稀濒危植物的《绘谱》,首先要尊重每种植物的科学性,画面的艺术性是在这个基础上构思完成的,艺术创作成分大约占到四成。与一般的绘画创作比较,《绘谱》相对难度较大,从造型构图到勾线润色,要反复研究植物的特点与生长状态,尽可能多地认识它、了解它、熟悉它。

艺术创作有人为的东西在,但绝不能臆断取舍,一切都要以科学性为前提。比如描述红豆杉叶子的尖,科学语言有剑尖、微尖、突尖、极尖,非常精准、严谨。但艺术创作不同,是加入了人文感情色彩的。比如,我认为叶子好看,就把它画大、画精致,不好看可以不画。我最初学画,老师讲玫瑰花可以不画它的刺,因为刺扎人,可以省略。在画这套书稿时,我想这个“刺”不能省,因为刺是植物自我保护中一种非常重要的功能,必须展现出来。此外,刺是偏下还是偏上,方向很有讲究。这方面我学习、借鉴了齐白石老先生的一些画作、访谈记录和书籍。

我喜欢钻牛角尖,在创作中特别注意尊重事物本身的样貌特征,以科学严谨的态度去对待画作,唯恐艺术表现超出实际而给人误导。

当画面的形式美感不被学术指导认可时,我会马上推倒重来,重新理解植物的生命特征,广泛搜集资料,研读理解之后再动手去画。比如短叶黄杉的绘制,过程比较曲折。第一版完成稿用时半个月,当时自己特别满意,认为画面层次和构图已经“近乎完美”。但中国科学院植物所的专家指出了两处科学性的错误,一是球果苞鳞是应伸出种鳞之外的,二是球果生长于侧枝顶而不是主枝顶。由于画面出现严重错误,无论绘制过程多复杂、耗时多久,必须推倒重来。我的工作态度也得到了学术指导刘全儒教授的肯定。刘教授被誉为“华北植物第一人”,为人丝毫没有架子,他对本书学术内容的把关认真、细致。有时画到深夜12点,给他发信息询问植物的样貌特征,都是“秒回”,让我非常感动。

问:哪张图画的创作过程令您印象深刻?

张浩:让我印象深刻的是喜马拉雅红豆杉,其原产地是我国的四川、云南、西藏,因为在红豆杉科中五种红豆杉的区别从外观上不是很大。叶形上:东北红豆杉,叶子先端凸尖;密叶红豆杉,叶子先端急尖;喜马拉雅红豆杉,叶子先端渐尖;红豆杉,叶子先端微急尖;南方红豆杉,叶子先端渐尖,叶子弯镰形。根据科学语言的描述,我对几种红豆杉进行了认真比较,做到胸有成竹、下笔成形。这幅画一次通过刘全儒教授的肯定,还被选为植物学会权威期刊《生物学通报》的封面用图,刘教授特意配文介绍。

问:您绘制一幅植物画有哪些流程步骤,时间需要多久?绘制过程中,哪个步骤最关键,耗时最多?

张浩:一幅植物画的完成,前期准备功夫一定要做足。首先必须深入了解、熟悉植物,不是简单对着照片或标本照搬,照片上面的角度是片面的,标本上的展示是呆板的。查阅资料通常要花费一周时间,与植物学家沟通、认证;然后绘制草图,反复推敲构图,力求画面的形式美感;确认定稿后画素描稿;根据素描稿再提炼线稿;线稿出来就要拷贝到宣纸上用毛笔勾勒;然后上板润染空间层次,一遍遍罩色;最后下板托裱完成。整个过程花费十几天左右,其中素描稿这个环节最关键,用时也最多。

问:请问您花费最长时间的一幅植物画是哪一幅?用了多长时间?

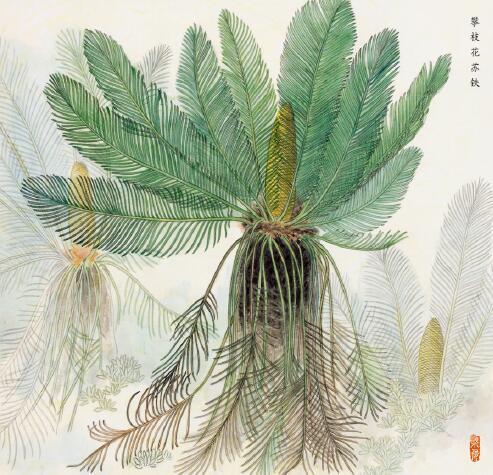

张浩:花费时间最长的一幅是四川苏铁,它也叫“凤尾苏铁”。在这部《绘谱》中,苏铁科植物多达23种。苏铁植物大多用于观赏,其中半数以上(13种)为中国特有。凤尾苏铁也是种群过小的植物之一。我特别喜欢它的植株形态,羽叶飘逸柔劲,长达3.5米,堪称苏铁中的“美女”,非常漂亮。绘制凤尾苏铁的过程中修改次数最多,从起稿到完成植株全图用时近一个月,改了四五版。还有画妻子花、伯乐树时,虽然没有出现错误,但是画面完整性不够,依然需要推倒重来。

其实,修改、推倒的过程不是做无用功,这让我积累了很多植物学知识,包括理解科学术语、判断参考资料的权威性、如何筛选网络信息等,为后续绘制工作以及与学术指导的沟通积累了更多经验。

问:创作过程中,哪些时刻您最开心?

张浩:在创作过程中最开心的就是得到学术指导的肯定。刘全儒教授常说,一定要去关注每一种植物的生命状态,画出它的精神,而不是冷冰冰的植物尸体(标本),这也是这部《绘谱》区别于普通植物解剖图的地方。

2018年,学苑出版社联合上海松江科技馆举办了一场中国濒危植物展,吸引了众多青少年观看,被媒体评价为“一次科学家与画家的碰撞”。展览画作的原稿取自《绘谱》,是高清复制品。这场展览是《绘谱》的一次“投石问路”,从社会反响来看,令人振奋。

任何一门文化艺术,它的社会性一定要体现“成教化、助人伦”。《绘谱》的创作初衷,就是唤起读者对中国珍稀濒危植物的重新审视,进而关注它、欣赏它、珍惜它、保护它,减少人为因素对环境的破坏,推进生态文明的建设。

我认为,一位画家的社会责任感,就体现在其作品具有的社会价值上。我找到日本植物画家细井徇创作的《诗经名物图解》,他的取材全部源自于《诗经》里描绘的植物,令我非常感慨。国内方面,在查阅大量资料后,我发现如今像曾孝濂先生这样,坚持绘制植物科学画的人越来越少了。而植物科学家也有着同样的担忧,他们一直在期待能有人来做这样一件事。

作为一名普通的美术工作者,我有幸承担了中国珍稀濒危植物的绘制工作,感到非常自豪和光荣,希望尽自己的努力把工作做好。在此,也呼吁更多的专业人士加入到科学绘画的行列中来。

问:回首三年多的创作经历,您最想说的一句话是什么?

张浩:“一枝一叶总关情”,清代画家郑板桥的这句诗,最能表达我的创作感受。每一种植物不但要画得像,还要画得准,更要画得美!

三年多的时间,支撑自己完成这么一部大书的原因,不是绘画水平有多高,而是对这件事情的感情有多浓、有多厚。绘制之余,我经常到公园、田野里找同一科、同一属的类似植物进行对比。创作的过程,是一种享受自然之美的过程。现在我养成一个习惯,在路上哪怕看到一棵小草,都会停下来仔细观察它的生长环境和样貌特征。原来我认为花花草草很普通,通过绘制图谱,发现这里大有学问,需要用心揣摩、不断学习。

问:如果满分为100,您为自己创作的植物图谱打多少分?为什么?

张浩:我会给画稿打60分。一件事情只要用心,会做到及格,精心就会做得更好一些,接下来的画稿我会做到更好。

目前《绘谱》第一卷正式出版,相信未來这部书将出现在高校的相关院系中,成为一部重要的参考资料,供研究者使用。后续还会有第二卷、第三卷出版,虽然工作量很大,但我的心态轻松,因为这是件有趣、有意义的事。我会带着信仰、带着感情、带着责任去画,相信后面的画作一定更加完美。

问:作为与出版社合作多年的老朋友,您有什么话想要对出版社说?

张浩:学苑出版社对书稿的定位准、起点高、标准严。令我感动的是,孟白社长对每一幅画、每一处文字都做到事无巨细、悉究本末,多次在百忙之中抽出时间与我和刘全儒教授面对面沟通,分析画作的呈现效果,植物的生境、特征是否表达充分。周鼎、康妮两位编辑在工作中精细到位、不厌其烦,为绘谱增色不少。都说“三分画七分裱”,为了完美展现画作中植物须根的细腻,制作电子文件时,责编康妮要花费好几个小时处理一张图,最后呈现的效果锦上添花,比原作更加完美。对于画中不足的地方,出版社会想办法弥补,从设计、颜色搭配到多种款式的运用都非常用心,这是一个非常好的出版团队。

通过《绘谱》的绘画创作,给我提供了一个与植物学家直接沟通交流的机会,让我学会了用科学、严谨的态度对待事物,更让我体悟到作为一名画家的社会责任感和历史使命感,让我懂得做一名成功画家的真正意义。

有幸融入学苑出版社这个以弘扬民主、促进科学为理念的编创团队,我倍感自豪。在与出版社的往来中,我得知学苑出版社是九三学社中央主管主办的出版社,九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的政党,以民主、科学为宗旨,许多成员为中国科技事业作出了卓越贡献。

如今,在九三学社领导的关心与帮助下,我有幸成为九三学社的一员。九三学社所倡导的“传承时代担当,弘扬科学精神”,正是我的信仰与追求所在。在九三学社这个大家庭中,我深知自己的差距与不足,未来我将加强学养与修养,努力完善自己,认真总结、踏实创作,把这部具有时代与科学意义的《绘谱》画好,为九三学社增光添彩!

责任编辑:马莉莎