从适应原理看修辞构式“是X还是X”的成因

2019-08-09王世群

王世群

摘 要:修辞构式“是X还是X”是由语法构式“是X还是Y”演变而来的。从适应原理来看,修辞构式是为了满足主观化、求新和调侃的需要,利用了语法构式原有的激活思维、积极互动的效果以及语法构式特有的形义要求,在语法构式的基础上,通过制造重复项目并打破结构常规,强化标记性,同形同义反复以及多样化和复杂化等策略加以改造、优化、丰富而来的。

关键词:“是X还是X”;适应原理;选择问;修辞构式;语法构式

一、引言

现代汉语选择问是一种常见的疑问构式,它的基本格式是“是X还是Y”,它的表达功能通常是说话人列出两个以上不确定的选择项供听话人选择以解疑。例如:

(1)你到底去还是不去?

(2)他是圆脸还是方脸?

(3)你是喝啤酒,还是威士忌,还是鸡尾酒?

当前,另一种形式的选择问正在广泛流行。例如:

(4)当然,我知道可能许多人不赞同我的观点,正如我不完全赞同王蒙老师的看法一样。我也希望和大家一起讨论。欢迎大家告诉我你对我的观点的态度:你是同意呢,还是同意呢,还是同意呢?(凤凰网,2009-12-18)

(5)观众:有人说你比女人还女人,请问你觉得是夸你呢?还是夸你呢?还是夸你呢?

李玉刚:就是夸我的。(CCTV-1《开讲啦》,2014-11-15)

在例(4)中,发问者要表达的意思大致相当于一个是非问:“你会同意吧?”同样,例(5)的意思是:“这是夸你吧?”显然,这种选择问的表达功能已经发生了变化。发问者对选项命题的疑惑度很低,只是采用选择问的形式期待对方予以确认或赞同,含有明显的征询和调侃的意味,实质上是一种带有主观立场的是非征询问。

这种选择问的选择项完全同形同义,跟“是X还是Y”构式有明显差异,我们称之为“是X还是X”构式。显然,这两种构式虽有差异,但紧密相关:“是X还是X”构式是从“是X还是Y”构式发展演变而来的。但是,它们又有明显的不同:“是X还是Y”构式是一种可推导的完全语法化了的选择问构式,而“是X还是X”则是用选择问的形式表示是非征询,是一种临时产生的不可推导的构式。按刘大为对构式的区分,前者是语法构式,后者是修辞构式[1]。

我们觉得语言的自组织理论很适合讨论修辞构式的成因及语法构式到修辞构式的演变过程。马清华指出,语言繁殖、发展的材料和基础往往由自身提供,同样,结构系统也是适应原理下自繁殖的结果[2]。适应活动是“需要×基础×策略→目标”所含各要素相互作用下的因应行为。

从适应原理的观点来看,修辞构式是为了满足人们言语交际的某些需要,在语法构式的基础上,采用适当的策略加以改造、优化和丰富而来的。本文拟从需要、基础和策略三个方面讨论“是X还是X”修辞构式的成因。由于这个修辞构式主要流行于网络语言中,本文也多采用网络语料,主要来自北京语言大学BCC微博语料库和百度搜索。来自BCC的语料只标记“BCC”,来自百度搜索或其他媒体的例句均标明出处,没有标记的语料属于自拟。由于不少微博语料缺少标点,为阅读方便,这些例句也大都补充了标点符号。

二、需要

修辞构式的产生一定是为了满足人们在言语交际中的某些需要。刘大为认为,并非语言交际中的任何功能要求都有可能成为语法功能,为了让语法能够最大范围地满足语言交际的各种功能要求,语法形式必须是数量有限的,它只能将那些最为一般、最为概括、最为常用,以至于在一定文化背景下人们最感兴趣、最为关注的功能要求选择出来加以表现,这些功能要求就成了语法功能[3]。然而在语法功能之外的那些相对来说较为具体、较为特殊、较为少用,以及立足于新的认知经验和交互意图才萌生出来的功能要求,依然要在语言的结构中得到表现,这些功能要求就降格成了丰富而复杂的各种修辞动因。以疑问为例,既然语言选择了有疑而问为语法功能,那么使用疑问句的其他意图——无疑而问和无疑无问就成了修辞动因。

选择问的语法形式就是为了实现“列举多个选择项供人选择”这个语法功能的,如果它不用来实现这个意图,那么这时使用选择问的意图就成为修辞动因。就本文讨论的“是X还是X”修辞构式而言,它的意图既不是为了实现选择问的语法功能,也不是无疑而问或无疑无问,而是使用选择问的形式表示带有主观立场的征询,这个意图无疑也是一种修辞动因。

从适应原理来看,这种修辞动因实际上就是人们言语交际中的某些需要。具体而言,“是X还是X”修辞构式的产生至少满足了以下言语交际的需要:

(一)主观化

近年来语言的主观性和主观化研究越来越引起人们的兴趣,语言作为人际互动的重要工具,常常不可避免地带有自我的立场和态度,并采用相应的语法形式加以主观化。“当现成的语法手段不足以表现一些强烈的或者特殊的主观性成分时,我们就会寻求用修辞手段来满足它们,这样就形成了主观化的修辞动因。”[1]从某种意义上看,主观化也是出于人们交际的需要。

疑问句的主观性主要表现在信度上。选择问的实质是对多个命题的不确定,因而寻求他人的确定。一般认为,选择问属于中性问,但也并非没有主观化手段。丁力指出,一般来说,如果构成探疑列项选择问的两个选择肢,一个成立的可能性大,一个成立的可能性小,那么说话人往往是将可能性大的选择肢放在前,而将可能性小的选择肢放在后。说话人还可以把熟悉的、重要的、更关心或按事理顺序在先的选择肢放在前面,把认为可能性更大的选择肢放在后面,采用重讀的形式[4]。

可见,选择问采用的主观化手段主要是语序和重音,即把主观上倾向认为是真的命题放在第一个选择项或重读某个选择项。但是,只有当说话人在特定的语境中对某个选择项可能为真有所预期,他才可能采用语序或重音的手段以提高信度。因此,选择问的主观性强度主要取决于话语语境,它的主观化手段也没有固化下来①。一旦在某些场景条件下,这些手段无法满足人们的需要,那么人们就会想方设法通过修辞手段来实现人们主观化的需求。“是X还是X”修辞构式就是通过将选择项同形同义的手段,表达自己的立场和态度。当然,这种态度和立场是通过语用推理而来的,这个推理过程也已经基本固化,具体过程如下:

A.说话人是在问我一个问题;

B.采用选择问形式,必有形义不同的选择项,这是不言而喻的;

C.现在说话人采用形义相同的选择项,这违反了适量准则:一方面选择项重复造成信息冗余,另一方面缺少不同的选择项,又显得信息量不足;

D.说话人是不会违反适量准则的,否则会导致交谈失败;

E.说话人必有言外之意:他自己已经确定了选择项或主观上认为这个选择项为真的可能性最大。

通过语用推理,同形同义作为一种主观化的手段固化下来。值得注意的是,随着信度的提高,言语行为也发生了转换:由选择问变为是非征询问。

(二)求新

“是X呢还是X呢”构式广泛流行于网络语言中。我们知道,网络语言的特征之一就是求新。而求新背后的动因,一方面主要是为了信息凸显。在大量的网络信息中,为保证自己的言论吸人眼球,往往需要表达方式的创新。试比较:

(6)A.当有人带着房产证来跟你表白,是答应呢,还是答应呢?(豆瓣网,2012-06-07)

B.当有人带着房产证来跟你表白,是答应呢,还是不答应呢?

C.当有人带着房产证来跟你表白,我觉得你应该答应,对吧?

B句是一般的选择问,C句是一般的征询问,A句这种采用选择问形式的征询更加新颖别致,更能引起大家讨论的兴趣。

我们在检索新闻语料时还发现,相对于新闻的正文而言,修辞构式更多出现在新闻标题中。例如:

(7)男神零距离,你是抱呢还是抱呢(《钱江晚报》,2014-03-11)

(8)烟花爆竹,是禁呢还是禁呢还是禁呢(《大河报》,2015-11-06)

(9)明星二胎那些事,是生呢还是生呢?(新浪网,2015-11-04)

(10)美国小伙成功遥控无人机钓了条鱼 是闲的呢还是闲的呢(新蓝网,2015-09-06)

新闻标题要求醒目,能吸引读者,修辞构式能很好的满足这种信息凸显的需要。

另一方面,求新还能满足群体在文化心理上的需要。网络语言的使用群体主要是年轻人,他们有张扬个性、叛逆传统的心理。因而这个群体的年轻人对新的表达方式接受能力强,并且有心理归属的需要:大家都这么说,我不说就老土了。这也是这个修辞构式能迅速传播的原因之一。

(三)调侃

网络语言充斥了大量的吐槽或调侃。从网民心理来看,调侃的方式,一方面反映了网民上网求轻松娱乐的心态,另一方面也反映了网民对社会生活中不和谐问题的关注。修辞构式带有强烈的主观态度和倾向,不给听话人选择的余地,有些咄咄逼人,但又是以一种带有调侃意味的方式说出来的,显得容易让人接受。例如:

(11)刚刚要吃胶囊竟然爆炸了哦!吓我一跳,我是不吃呢,不吃呢,还是不吃呢?(BCC)

(12)丽江的好客栈很多,临别赋诗一首,但这是一首打油诗,还是一首打油诗?(BCC)

(13)听说你的奖金被代领了,不如就施舍给我们留京人员吃喝了吧!你是同意呢,还是同意呢,还是同意?(BCC)

(14)深圳自来水价格今听证,是涨价呢,还是涨价呢!(搜狐网,2015-12-17)

例(11)、例(12)属于自我调侃,例(13)、例(14)属于调侃他人或社会问题。

从我们搜索的语料来看,这个修辞构式最早的实例出自深受大众欢迎的相声演员郭德纲。例如:

(15)大伙是愿意听啊,是愿意听啊,是愿意听?我决不强求。(郭德纲《刚刚好》,2006)

相声是一种幽默调侃的艺术形式,该修辞构式能很好地满足相声艺术的这种需要。

三、基础

修辞构式的产生不是无中生有,它往往是在语法构式的基础上产生的,利用了该语法构式的某些特有的表达效果。刘大为在讨论修辞疑问的时候,将修辞动因区分为直接动因和原初动因。所谓原初动因,指的是在一次使用语言的过程中通过将某一语法结构塑造为修辞结构最终所要实现的意图。而原初动因之所以会选择这一语法结构来塑造修辞结构,当然是因为看中了这一语法结构特有的表达效果,利用这些效果来实现原初动因的意图就是直接动因[3]。如果说原初动因大致相当于适应活动中的“需要”,那么直接动因大致对应于“基础”。

刘大为认为有疑而问的疑问句都具有两种效应:思维的定向激活和行为的积极互动[3]。接受一个疑问句就意味着承担了提供回答的义务,为此受问者的思维必然会活跃起来,处在一种集中注意力以探寻目标、索取答案的思考状态中。这大大强化了心理活动的自主性和定向性。大多数场合下这种回答必须是现场进行的,也就更加刺激了注意力的集中程度、思维的活跃程度与探求答案的迫切程度。所谓行为的积极互动,指的是语法疑问这一行为一旦发出,就期待着一个回答的行为与之呼应;而受问者也已经在长期的语言实践中形成了一套几乎是靠下意识运作的习惯:只要被人发问,受问者就有义务积极思考以作出回应,给出答案。因此,疑问句一旦使用就会把问答双方置入一种思维直接碰撞的积极互动的关系中。

选择问语法构式,跟所有的疑问句一样,都有激活思维、积极互动的交际效果。修辞构式很好地利用了这一表达效果,并且有所强化。试比较:

(16)A.2號选手和4号选手难分伯仲,我看他们二人应该并列冠军,姥爷,你是同意呢?还是同意呢?(《星光大道》,2013-03-29)

B.2号选手和4号选手难分伯仲,我看他们二人应该并列冠军,姥爷,你是同意呢?还是不同意呢?

A句除了表明自己的主观立场外,还有强烈期待对方给与回应,并同意己方立场的互动效果。

语法构式一般情况下属于中性问,并不预先期待肯定或否定的回答;修辞构式则同一了选择项,使得它的主观立场鲜明,成为一种引导性问句:问话人对问题的答案已有预期,问话只是引导对方说出自己预期的结论[5]。

此外,语法构式对其形式和意义的要求也是修辞构式产生的基础。语法构式要求选择项不能同形同义,且在同一个语义类中。使用该修辞构式的说话人一定掌握了选择问形式和意义的常规要求,并且认为听话人同样也是如此。语法构式的形义要求就成为会话中的预设信息或背景知识,这也是修辞构式能够靠语用推理而实现主观化和调侃意味表达效果的基础。

四、策略

所谓策略是指在原有语法构式的基础上,为实现修辞意图、满足交际需要所采取的手段。“是X还是X”修辞构式在语法构式的基础上,至少采取了以下策略:

(一)制造重复项目,打破结构常规①

修辞构式的选择项完全一致,导致冗余项目出现,这样必然带来信息冗余,这是消极面。而从积极面来看,完全重复选择项能起到主观强调这一选择项的效果。另一方面,违背了选择问的句法语义常规要求,使得句子信息量不足,造成句子的可接受度下降,这是消极因素。但是,基于语用推理,这种违背句法语义常规的句子,不仅获得了强化主观态度的效果,还带有幽默调侃的意味。

制造重复项目,打破结构常规,相对于原有的语法构式而言,这些都是有意制造的损耗,导致新的表达方式可接受度低,功能也受到限制。这种功能限制主要体现在修辞构式的使用范围上。修辞构式目前在使用范围上远远比不上语法构式,它主要局限于网络媒体上,使用群体也主要是年轻人。毕竟使用修辞构式的时候,还要更多考虑受话者、场合等语境因素,很多时候人们是不太容易接受这种带有调侃意味的征询的。

但是,在这些损耗的背后却有积极的修辞效果来补偿。马清华认为,补偿是语言共时动态机制之一,它是对已丧失合格性的语句的一种自我补救现象,即通过屈从某种变则并以其破格表达获得的积极效果,抵消消极面,提升语句可接受度[6]。有损耗,也有补偿,这样语言表达依然可以达到一种微妙的平衡。这也是修辞构式得以产生和发展的机制之一。

(二)强化标记性

这条策略就是所谓的自律适应,即对当前模式跟其他模式可能冲突的回避或抑制[2]。新的修辞构式产生以后,为了避免与原来的语法构式或已有的相关构式区别开来,避免模糊和歧义,修辞构式采用的主要策略是强化标记性,主要体现在标记固化、标记数量增加以及标记形式更为复杂这几个方面。

选择问的基本格式是“是X还是Y”。从形式上看,语法构式相当灵活。邵敬敏指出,“选择问的结构形式,除并列两项以上供选择这一必备条件之外,其余的形式标志,包括关联词语、语气词及停顿等,都是相当灵活而有弹性的。”[7]他还将选择问归纳为五种基本类型:

A.X(呢)(,/?)Y(呢)?

B.X(呢)(,/?)还是Y(呢)?

C.是X(呢)(,/?)是Y(呢)?

D.是X(呢)(,/?)还是Y(呢)?

E.还是X(呢)(,/?)还是Y(呢)?

括号( )表示有无皆成立,“,/?”表示两项任选一项。考虑到语气词和停顿在每个格式中出现与否的条件都大体一致,去掉括号内内容和任选的语气词或停顿,只保留关联词,可以简化为:

A.XY

B.X还是Y

C.是X是Y

D.是X还是Y

E.还是X还是Y

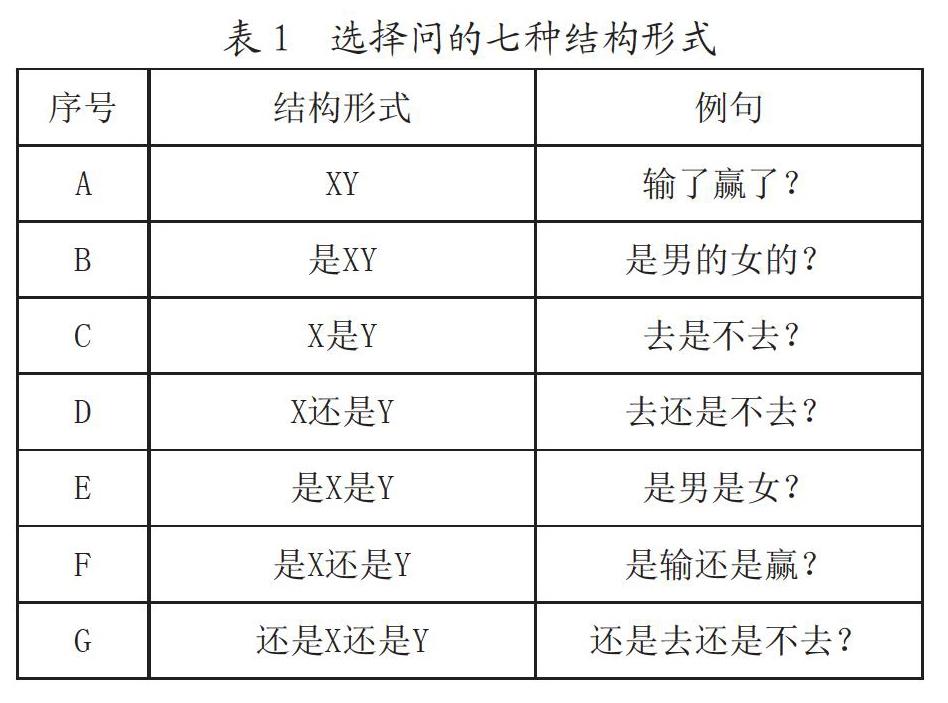

事实上,还有两种形式的选择问也是可以成立的:“是XY”和“X是Y”,按照标记性的强度,总结归纳以上七种形式,具体如表1所示:

可见,虽然选择问的基本形式F的标记性较强,但是除了这个基本形式,还可以灵活使用其他形式的选择问。因此,整体而言,选择问的标记性并不算很强,也没有固化。

而修辞构式在形式上则比较固化,一般只能采用选择问的基本形式。比较:

(17)A.*不去不去

B.*是不去不去

C.*不去是不去

D.*不去还是不去

E.*是不去是不去

F.是不去还是不去

G.*还是不去还是不去

只有基本形式F最符合语感。从我们的语料调查来看,情况也基本如此。偶尔有少数语料中出现“是X是X是X”这样的格式,但是选择项是三项,如例(15)。

而且从我们检索的语料来看,修辞构式通常必须至少出现一个语氣词“呢/啊”或有明显的停顿。比较:

(18)A.是不去呢还是不去呢?

B.是不去还是不去呢?

C.是不去呢还是不去?

D.是不去,还是不去?

E. ?是不去还是不去?

出现语气词或停顿的句子读起来更符合语感。

此外,语法构式的选择项一般两项居多,而修辞构式则三项更为常见,往往对应的语法构式只能是两项,而修辞构式则要求三项。比较:

(19)A.这个包包不错,我是买呢,还是买呢,还是买呢?(BCC)

B.这个包包不错,我是买还是不买?

(20)A.自从有了微博,我发短信的次数就屈指可数了,我不知道这是好事呢,好事呢,还是好事呢,就是感觉流量不够。(BCC)

B.我不知道是好事还是坏事?

可见,跟语法构式相比,修辞构式从形式上看,标记词更为固化,标记数量更多,标记形式也更为复杂。显然,修辞构式比语法构式标记性要强很多,形式更加鲜明,具有很强的区分度。

(三)同形同义反复

这条策略属于优化适应。上面提到的“强化标记性”,事实上也可以看成是一种优化手段,因为有了明确而固化的标记手段,人们在表达时就有了更方便的凭借,表达效率也相对较高。

除了强化标记性,修辞构式在优化结构形式上采取的策略主要是同形同义反复。从选择项的语义关系来看,语法构式表现为三种语义关系:对立关系、差异关系和相容关系(邵敬敏,1994)。而修辞构式的选择项则只是同一关系,语义关系相对简单明确得多。

如果跟其他制造重复项的手段比较,同形同义反复的优势更为明显。在选择项上制造重复也可以采用同义不同形的手段。例如:

(21)董明珠笑盈盈看着身边的雷军,是欢呢,还是喜呢?(水母网,2016-03-04)

或者同形不同义。例如:

(22)依旧单身的你,是谁都看不上呢,还是谁都看不上呢?(百度贴吧,2015-10-21)

显然,制造这两种形式的重复项成本较高。同义不同形策略的局限性有两个方面:首先,并不是所有的选择项都能找到恰好对应的同义项;其次,选择项同义不等于等义,它们在语义或语用的某些方面总会有些差异,真正等义的选择项很难制造出来。正是因为有这些局限性,制造同义不同形的选择项,需要花费的成本往往很高。

同形不同义策略主要是利用歧义结构来达到结构形式上的重复,但是歧义结构显然不能是语言结构的主流,再加上语法规则或语义组合的限制,往往只能妙手偶得,很难刻意制造出来。

值得注意的是,修辞构式采用的同形同义反复是一种带有弹性的同形同义反复,并不严格要求选择项完全同形同义,在保证核心词同形同义的基础上,可以允许选择项适当的增减词项。例如:

(23)你是愿意呢,愿意聊呢,愿意聊天呢,还是愿意聊会天呢!(豆瓣网,2011-01-17)

(24)明日另两位大哥还有事要忙,我是玩呢,还是出去玩呢?(BCC)

(25)我是该笑呢,还是笑呢,还是继续笑呢?(BCC)

这种有弹性的同形同义反复使得修辞构式在表达上具有一定的灵活性。

(四)复杂化和多样化

已有模式在结构上位类型不变的前提下发生量的增减,朝简单化、多样性、复杂化、专门化等不同方向发展的过程,叫做累积适应[2]。选择问从语法构式到修辞构式,至少经历了多样化和复杂化的过程,使得修辞构式在表达功能和形式上都丰富起来。

多样化主要体现在表达功能上,“是X还是X”修辞构式除了可以表示有疑而问,还可以表示无疑而问或有疑无问。

修辞构式疑问度很低,很多时候往往只是无疑而问,表示肯定或确认,句末语调在书面上也常常变为感叹号或句号。例如:

(26)我是去上自习呢,还是上自习!玩了大半天了,该静下心来好好看书了。(BCC)

(27)囡囡在我床边上果噱噱果噱噱的,它是不习惯呢,还是不习惯呢,还是不习惯。(BCC)

跟其他类型的疑问句一样,修辞构式还可以通过反诘表示确定。例如:

(28)方宇心里小小一悠,泛起他一向鄙视的温柔:“你说我该夸你呢?还是该夸你呢?”(高璇、任宝茹,《我的青春谁做主》)

有时候,修辞构式只是一种有疑无问。所谓有疑无问指的是利用原先指向他人的疑问形式来向自身求取信息以解疑,包括心理自问、言说自问;或者是完全放弃解疑的要求和行动,只是将认知层面、意向层面上的疑问直说出来[3]。修辞构式的疑问也常常指向自身,表达内心的纠结。例如:

(29)我在想我明天去不去上课。是不去呢,还是不去呢,还是不去呢?(BCC)

(30)到底我要不要睡觉呢?是睡觉呢,还是睡觉呢,还是睡觉?(BCC)

复杂化主要体现在形式上,修辞构式逐渐发展出具有同样表达效果的变体。例如:

(31)爷爷,您说我是信您,还是信您,还是不信呢?让我先想想,我现在还相信些什么。(BCC)

(32)长头发有点累赘。你们觉得呢?我是该剪呢,还是该剪呢,还是不剪呢?(BCC)

这种变体实际上是由表示矛盾对立的语法构式选择项扩展而来的。语法构式选择项一般可以扩展,但是矛盾对立的选择项不能扩展,矛盾对立的语法构式一旦扩展,就变成了修辞构式。比较:

(33)A.我是去呢,还是不去?

B.我是去呢,还是不去呢,还是不去呢?

C.我是去呢,还是去呢,还是不去呢?

这种变体使用频率不高,表达功能也有局限性,往往只是用来表示内心的纠结或两难。

有趣的是,将同形同义反复用来改造选择题的选择项,也能起到跟修辞构式类似的表达效果。例如:

(34)你愿意在成仙后每天为小公主殿下做美味的冯氏包子吗?一、愿意;二、愿意;三、愿意。请在十秒内迅速选择一个你最满意的选项,否则将视为自动放弃此宝典。(飞卢小说网《大唐宝典》,2010-12-30)

这种修辞形式相当于把选择问分解为“是非问”加“同形同义的选择项”的选择题形式,这跟本文讨论的修辞构式异曲同工。如果选择题可以视作选择问的一种变体的话,这种修辞形式也可以视作修辞构式的一种变体。

五、结语

本文嘗试用适应原理来解释修辞构式“是X还是X”的成因。修辞构式来自语法构式“是X还是Y”,它的生成机制可以从需要、基础和策略三哥方面来阐释。首先它满足了主观化、求新和调侃的言语交际需要。其次,利用了语法构式“是X还是Y”原有的激活思维积极互动的效果以及语法构式特有的形义要求。然后,通过制造重复项目并打破结构常规的策略对语法构式进行改造,采用强化标记性和同形同义反复策略对结构进行优化,又采用多样化和复杂化的策略使得结构形式和表达功能更加丰富。

从语法构式到修辞构式的演变,可视作语言结构系统的自我繁殖过程,我们觉得从需要、基础和策略三个方面来阐述语法构式到修辞构式的演变,是一个简明有效的研究框架。

参考文献:

[1]刘大为.从语法构式到修辞构式(上)[J].当代修辞学,2010,(3).

[2]马清华.适应原理下句法系统的自繁殖——以SVO型孤立语的定中结构为例[J].语文研究,2014,(1).

[3]刘大为.修辞性疑问:动因与类型——修辞性疑问的分析框架之二[J].修辞学习,2009,(1).

[4]丁力.列项选择问的选肢位次[J].湖北大学学报(哲学社会科学版),2000,(4).

[5]刘丹青.语法调查研究手册[M].上海:上海教育出版社,2008.

[6]马清华.补偿:语言的一种共时动态机制[J].修辞学习,2008,(4).

[7]邵敬敏.现代汉语选择问研究[J].语言教学与研究,1994,(2).

[8]郭锐.“吗”问句的确信度和回答方式[J].世界汉语教学,2000,(2).

[9]迟文敬.幽默的不二选择问[J].语文建设,2015,(4).