包山楚简《疋狱》84简补释

2019-08-09黄雪嫚

黄雪嫚

摘 要:摘 要:包山楚简是1987年出土于湖北省荆门市包山二号墓中的一批竹简,新见字远超此前出土的楚简,使得楚系文字总量激增,为楚系文字的进一步研究奠定了基础。很多学者都对《疋狱》84号简字进行过考释,结论并不一致。通过对包山楚简“余”旁系列字形的分析,可以发现,“竖笔穿透”比“横画上曲”更具有说服力,这两个字中间竖笔明显是穿透的。同时,根据对战国时期其他楚简中的“余”系列字和“宗”系列字的分析结果,可以推断,这两个字形的右半部分应释为“余”。因此,包山楚简《疋狱》84号简的姓氏疑难字应释为“徐”(或“?”),而非“”。

关键词:包山楚简;《疋狱》;徐

一、引言

包山楚简,1987年出土于湖北省荆门市包山二号战国楚墓,计有278枚竹简和1枚竹牍。包山楚简新见字远超此前出土的楚简,使得楚系文字总量激增,为楚系文字的进一步研究奠定了基础。包山楚简按照内容可以分为文书简、卜筮祭祷简、遣策三大类,其中,文书简又可分为有篇题的文书简和无篇题的文书简两种,《疋狱》可归入有篇题的文书简一类。《疋狱》即记狱,是关于起诉的简要记录。《疋狱》类竹简共23枚,即从80号到102号,本文要讨论的第84号简就属于《疋狱》类。

有关第84号简的内容,经过学者们的共同讨论,绝大部分都有了确定的释文,其简文如下:

荊夷之月己醜之日,盧人之州人陳德訟聲夫人之人□漸、□未、謂殺其兄臣。正義強職之。秀期為李。

上面“□漸、□未”中的“□”字,就是本文重点探讨的问题。对于此字,张守中、巫雪如、许全胜、白于蓝、刘信芳、李家浩、朱晓雪[1](P78)等学者都做过考释。学者们一致认为,此字应为姓氏字,不过,在具体释读时,产生了一定分歧。白于蓝、李家浩将此字释作“?(徐)”,其他学者认为应该释为“”。由此可知,84号简中该姓氏疑难字的主要分歧点是在于:除去“邑”字旁,另外部分是“余”,还是“宗”?下面将通过对包山楚简所出现的带有“余”旁的字与其他楚简中有“余”旁的字的形体进行对比,并参以楚地出土的徐国器物铭文,来说明本文将此字形释作“?(徐)”的原因。

二、包山楚简之内证

通过考察张守中《包山楚简文字编》[2](P14)、李圃《古文字诂林》[3](P665)与汤余惠《战国文字编》[4](P57)等相关文献,发现包山楚简中涉及到“余”字字形的字共有26个。具体如表1所示:

观察以上诸列字形,可以看出,包山楚简中“余”字的写法并不严格统一,但其基本特征还是有迹可循的。李守奎先生(2010)认为,在出土的楚文献中,“余”字与“宗”字有两个显著的区别特征:一是竖笔穿透,二是中间横画上曲[5]。就表1来看,第一个特点是很明显的,26个“余”旁字形中,“竖笔穿透”的有24个,只有两个字形竖笔没有穿透。不过,第二个特点“中间横画上曲”就不具有典型性,在26个字形中,“横画上曲”的只有5个。就此而言,“中间横画上曲”似乎不能作为判断“余”字的一个可靠标准,起码在包山楚简中的情况是这样。

再考察《包山楚简文字编》《古文字诂林》与《战国文字编》等相关文献,发现包山楚简中涉及到“宗”字字形的字只有一个,即72号简的。值得注意的是,学界对此字的释读也有分歧。这一姓氏用字过去大多释为“”,白于蓝从林澐说改释为“?”,但并没有得到大家的普遍认同。李守奎(2010)也认为,该字应释为“?”,理由是楚文字中“余”“宗”二字形近易混,“余”字的竖画常常不穿透,只有横笔上曲还保留着①。不过,根据上文对包山楚简中所涉及到的“余”旁系列字形的统计分析,可以得知,“竖笔穿透”这一特征显然比“横画上曲”更具有说服力。因此,李先生的这一观点值得商榷。

在84号简中出现的姓氏疑难字的具体字形如下:

三、战国时期其他楚简之辅证

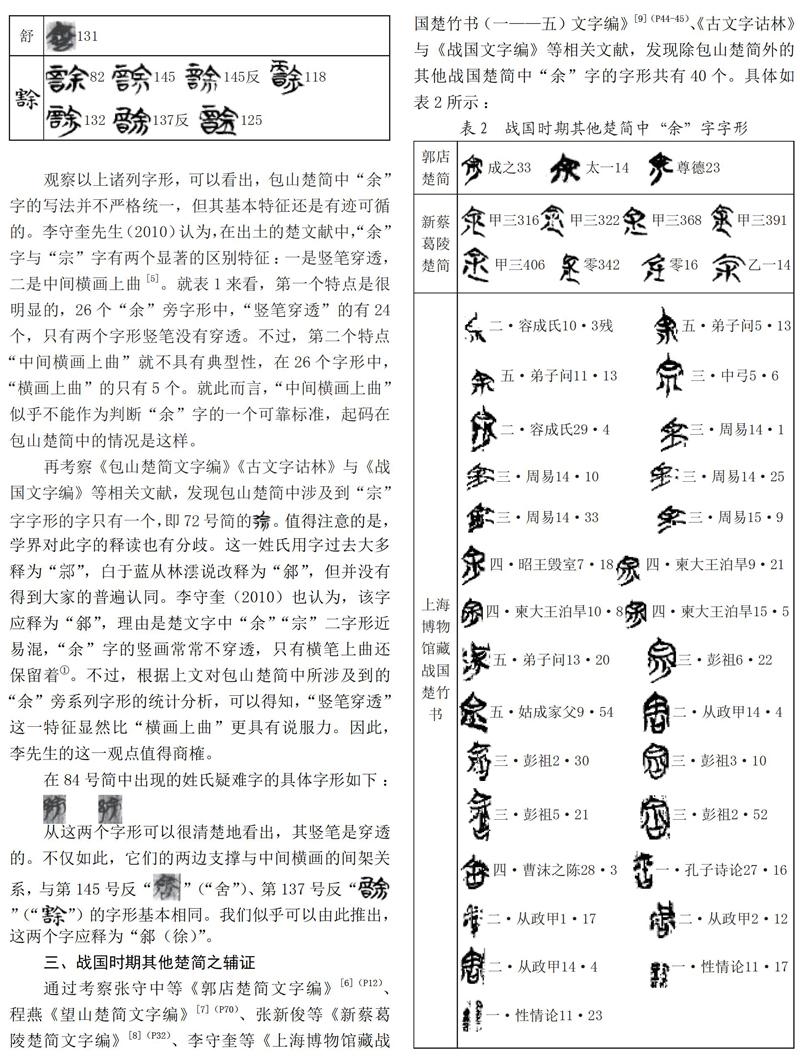

通过考察张守中等《郭店楚简文字编》[6](P12)、程燕《望山楚简文字编》[7](P70)、张新俊等《新蔡葛陵楚简文字编》[8](P32)、李守奎等《上海博物馆藏战国楚竹书(一——五)文字编》[9](P44-45)、《古文字诂林》与《战国文字编》等相关文獻,发现除包山楚简外的其他战国楚简中“余”字的字形共有40个。具体如表2所示:

从表2可以看出,上海博物馆所藏楚国竹书中含有大量的“余”字,再加上新蔡葛陵楚简和郭店楚简中的“余”字,我们可以通过它们来大致推断战国楚简中“余”字的字形特点。

在表2的40个“余”字中,除去三个字形漫漶不清的,其余37个均比较清晰。其中,“余”字形下面再加斜笔,或左曳或右曳,或加“口”等饰符的有31个;不加饰符的有6个。在31个加饰符的“余”字中,中间竖笔没有穿透的有5个,即(上博三·中弓5·6)、(上博三·彭祖6·22)、(上博五·姑成家父9·54)、(上博三·彭祖3·10)、(上博三·彭祖5·21)。在6个不加饰符的“余”字中,只有(上博三·中弓5·6)的竖笔是没有穿透的。也就是说,在较为清晰的37个“余”字中,中间竖笔没有穿透的仅有6例,只占总数的16%。这与李守奎(2010)所说的“‘余字的竖笔常常不穿透”的情况并不相符。值得注意的是,中间竖笔没有穿透的“余”字均出自上海博物馆所藏楚国竹书,其中,字形下面无任何饰符且中间竖笔不穿透的,只有1例,这在其他楚简中从未出现过①。通过以上的字形对比,我们认为,一般情况下,楚简中“余”字字形的中间竖笔是穿透的;就没有竖笔穿透的“余”字而言,可能如李守奎所推测的那样,因为“余”“宗”二字的形体太近,所以就在“余”字下增加一斜笔,或左曳或右曳。

关于“余”字字形中间横画是否上曲这一问题,从表2可以看出,在40个“余”字中,除去5个无法辨认其中间横画外,其他35个“余”字中只有两例是平直的,而且这两例下面还有饰符。就此而言,这里所得出的结论与李守奎(2010)对楚国出土文献中“余”与“宗”的有关分析较为符合,却与上文对包山楚简“‘竖笔穿透这一特征显然比‘横画上曲更具有说服力”的判断并不完全一致。不过,这也只能说明李先生对于出土楚国文献中“余”“宗”的整体判断比较可靠,至于《疋狱》84号简“余”字的中间横画问题,还需具体情况具体分析。

我们认为,其他战国楚简中的相关字形特征,实际上只能作为判断包山楚简字形的参考证据,而不能作为确证。因为楚简的情况十分复杂,不同地域、不同时期的楚简书写情况并不完全相同,有时甚至区别很大。刘绍刚《楚简书法概论》从书体类型的角度对楚简进行了深入分析,他认为:1.曾侯乙简符合战国早期书法的特征,形体修长;2.包山楚简书写草率,和天星观楚简、楚帛书一样,开启了行草书的用笔;3.郭店楚简受晋系书法风格影响,继承了晋系青铜器铭文中富于装饰味道、字形趋于整饰的笔法;4.上博简中的《孔子诗论》和《周易》简皆书写规范,起笔、收笔很在意,有藏锋、回锋的意味,形体扁平[10]。可以说,无论是从包山楚简“余”旁系列的分析来看,还是从战国时期其他楚简“余”字的分析来看,“余”字都具有“竖笔穿透”的显著特征。将这一特征应用于《疋狱》84简中的“”“”,也可以判断二字的右边部分应释为“余”。

笔者再次考察了《郭店楚简文字编》《望山楚简文字编》《新蔡葛陵楚简文字编》《上海博物馆藏战国楚竹书(一——五)文字编》《古文字诂林》与《战国文字编》,发现在上述文献中,仅《上海博物馆藏战国楚竹书(一——五)文字编》中有“宗”字出现[9](P373),其他楚简文字编中均不见记录。在上海博物馆所藏楚国竹书中,“宗”字字形共有11个。具体如表3所示:

从表3可以看出,上博简五·兢建内之2号简的字形较为模糊,其余楚简中的“宗”字字形均可辨认。在这10个“宗”字字形中,其中有3个中间竖笔是穿透的,有2个中间横画是上曲的。由此可知,楚简中“宗”字的字形一般是中间竖笔画不穿透,中间横画平直。不过,这些特点也都是相对而言的,并非一成不变的。

四、从出土徐国资料中看“徐”之历史

有关徐国的历史,宋人修撰的《新唐书·帝相世系表》曾有简要的叙述:“徐氏出自嬴姓。皋陶生伯益,伯益生若木,夏后氏封之于徐,其地下邳僮县是也。至偃王三十二世,为周所灭,复封其子宗为徐子。宗十一世孙章禹,为吴所灭,子孙以国为氏。”南宋郑樵《通志·氏族略》的记载与此大同小异。对徐国的历史事实,很多当代学者都进行过详细的考证与系统的论述,这里不再贅述。大体上说,在春秋时期,徐国正处于由盛转衰乃至灭亡的阶段。这一时期,大国争霸,战争频仍,徐国在楚国、齐国、吴国三个大国的夹缝中勉强存活。春秋初年,徐国在与齐国交好的同时,也受到齐国和楚国的压迫。春秋中后期,在吴、楚两国中间也是进退维谷,在公元前512年,被吴国所灭。据《左传·昭公三十年》记载:“吴子怒。冬十二月,吴子执钟吴子,遂伐徐,防山以水之。己卯,灭徐。徐子章禹断其发,携其夫人,以逆吴子。吴子唁而送之,使其迩臣从之,遂奔楚。楚沈尹戌帅师救徐,弗及,遂城夷,使徐子处之。”从现有的地方史料和考古资料来看,徐国被吴国灭亡后,徐人曾向不同的地方逃亡,其中徐国国君章禹率领群臣和百姓投奔楚国,楚王将其安置于楚地,即现在的江西北部一带。下面就结合在楚地出土的徐国器物,对亡国后徐人在楚地的活动情况进行一些介绍。

总的来说,迄今为止尚未发现一座完整的、可以确知为徐国的墓葬。可以确定为徐国的青铜器有十几件,但多为传世品,真正考古发掘的十分有限。即使是科学发掘的徐器很多也不出于徐国本土,而是散见于山西、江西、湖北、浙江、江苏等省。据统计,在江西高安曾出土鍴、钟、铎等9件徐器;在江西靖安县水口乡出土舆盘、炉盘、枓3件徐器;在湖北襄阳曾出土徐王义楚元子剑;等。

可以看出,曾作为徐人安置地的江西北部是徐器出土的集中地。在江西高安出土的9件徐国器物中,有一件的铭文是“徐王屯之鍴”,另一件的铭文是“徐王义楚择余吉金自作祭徐”[12](P68)。在江西靖安县水口乡出土的3件徐国器物中,两件有铭文,舆盘的铭文为“徐王义楚,择其吉金,自作舆盘”,炉盘的铭文是“雁(偃)君之孙徐令者旨型,择其吉金,自作炉盘”[13]。据史籍记载,徐王屯右、徐王义楚都曾被楚国所执;再结合出青铜铭文,可以推知,徐国灭亡后,徐人曾长期在今江西高安、靖安一带活动。除了地下的出土资料,我们还可以从一些历史文献史及地方史料中找到相关的蛛丝马迹。比如《汉书·地理志》有“豫章郡余汗县之北有余水”的记载,“余”“徐”二字古为通假字,这一材料也间接说明了此地在汉代以前就已有了徐人的踪迹。晋代张华《博物志》曾提到:“其神自云姓徐,受封庐山。”这位徐神可能也与徐人迁居此地有一定关系。南昌《大塘徐氏族谱》更是明确记载:“徐子章羽为吴所灭,偃王子孙遂迁入江西……世为南昌著姓。”这也从侧面说明了徐国灭亡后,的确是有一部分徐人逃亡到了江西,并在这里长期生存。

另外一处徐器出土的集中地是在湖北襄阳、荆州一带。1973年,在湖北省襄阳县余岗大队发掘了一批春秋至战国时期的墓葬,出土了大批器物,其中有一件断为六截的剑,上面刻有铭文曰:“徐王义楚之元子羽择其吉金自作用剑。”[14]羽,即徐王义楚的嫡长子章禹,也就是投奔楚国的亡国之君。在荆州江陵也曾出土徐国铜器“沇儿钟”[12]。清人周懋琦、刘瀚《荆南萃古编》收录有“王孙遗者钟”,作者说该器“得之宜都山中”,即今天湖北宜都一带,郭沫若先生认为这是一件徐国铜器,这一观点也得到学界认可。值得重视的是,还有一件徐器“沇儿镈”,据清人方濬益《缀遗斋彝器款识考释》云:“器出荆州”,也就是包山楚简的出土地附近。

综上所述,我们可以大致推测,徐国被吴国灭亡之后,许多徐人在国君章禹(羽)带领下投奔楚国,并在楚地繁衍生息,这一点也为楚地所出土的徐国铜器所证明。

由本文的分析可知,在一般情况下,战国时期楚简中“余”和“宗”字形的区分标准为:“余”字字形的中间竖笔是穿透的,而“宗”字字形的中间竖笔不穿透;“余”字中间横画上曲,而“宗”字中间横画平直。这一结论与李守奎的看法实际上是一致的。具体到包山楚简来说,通过对包山楚简“余”旁系列字形的分析,可以发现,“横画上曲”这一特征的表现并不明显,也就是说,“竖笔穿透”比“横画上曲”更具有说服力。《疋狱》84号简中出现的姓氏疑难字“”“”,中间竖笔明显是穿透的,而且其两边支撑与中间横画的间架关系,与第145号反“”(“舍”)、第137号反“”(“”)的字形基本相同。同时,根据对战国时期其他楚简中的“余”系列字和“宗”系列字的分析结果,可以推断,这两个字形的右半部分应释为“余”。从相关史料的记载与楚地出土的徐国铜器及其铭文中,可以推知徐人在徐国灭亡后,曾长期在楚地活动。综合以上因素,我们认为包山楚简《疋狱》84号简的姓氏疑难字应释为“徐”(或“?”),而非“”。值得一说的,还有包山楚简72号简的“”字,大多数学者将这一姓氏用字释为“”,白于蓝从林澐说改释为“?”,李守奎也主张释为“?”。不过,依据本文的判断标准,此字应释作“”。

参考文献:

[1]朱晓雪.包山楚简综述[M].福州:福建人民出版社,2013.

[2]张守中.包山楚简文字编[M].北京:文物出版社,1996.

[3]李圃.古文字诂林[M].上海:上海教育出版社,2004.

[4]汤余惠.战国文字编[M].福州:福建人民出版社,2001.

[5]李守奎.出土楚文献姓氏用字异写现象初探[J].中国文字博物馆,2010,(2).

[6]张守中,郝建文,张小沧.郭店楚简文字编[M].北京:文物出版社,2000.

[7]程燕.望山楚简文字编[M].北京:中华书局,2007.

[8]张新俊,张胜波.新蔡葛陵楚简文字编[M].成都:巴蜀书社,2008.

[9]李守奎,曲冰,孙伟龙.上海博物馆藏战国楚竹书(一——五)文字编[M].北京:作家出版社,2007.

[10]刘绍刚.楚简书法概论[A].湖北省书画研究会,华中师范大学楚学研究所编.全国楚简帛书法艺术研讨会暨作品展·论文集[C].武汉:湖北人民出版社,2009.

[11]李修松.徐夷迁徙考[J].历史研究.1996,(4).

[12]郭沫若.两周金文辞大系图录考释[M].北京;科学出版社,1957.

[13]江西省历史博物馆,靖安县文化馆.江西靖安出土春秋徐国铜器[J].文物,1980,(3).

[14]沈湘芳.襄阳出土徐王义楚元子剑[J].江汉考古,1982,(1).