焦家断裂带寺庄金矿构造热液活动、蚀变矿化与成矿作用研究

2019-08-08齐立平宋国正杨志全

齐立平,宋国正,杨志全

(1.山东省地质测绘院,山东 济南 250002;2.山东省第六地质矿产勘查院,山东 招远 265400;3.山东地矿国际投资有限公司,山东 济南 250014)

山东省胶东半岛西北部,是我国一个重要金矿成矿区,也是一个重要金矿产区。最近的一个找矿高峰期(2005~2017年),在莱州-龙口、招远-平度两大金矿成矿带上新探获金矿资源量金金属量近2000吨。2005年以前,探矿深度主要在600m以浅、主要对主破碎蚀变岩带进行探矿。2005年之后,探矿深度增加至600m~2000m,探矿范围突破主破碎蚀变岩带,进入其下范围。

该区如此重要,探到如此之多金矿,金矿成矿过程,经历了怎样的构造活动、热液活动?形成了怎样的蚀变岩?金矿于什么阶段形成?成矿作用总特点怎样?本文据最近探矿高峰期取得的第一个深部找矿突破--莱州市寺庄矿区深部金矿详查工作测取的大量一手资料进行分析、研究与探讨。

1 寺庄金矿地质概况

1.1 焦家地区区域地质概况

大面积分布着白垩纪燕山早期玲珑花岗岩,及呈北东东向展布的白垩纪燕山晚期郭家岭花岗闪长岩。局部分布少量的新太古代马连庄序列(ν14)和栖霞序列(原划为胶东群)。

三山岛断裂、龙(口)—莱(州)断裂、招(远)—平(度)断裂是该区规模最大的北东向成矿构造。其间分布着众多次级成矿构造。

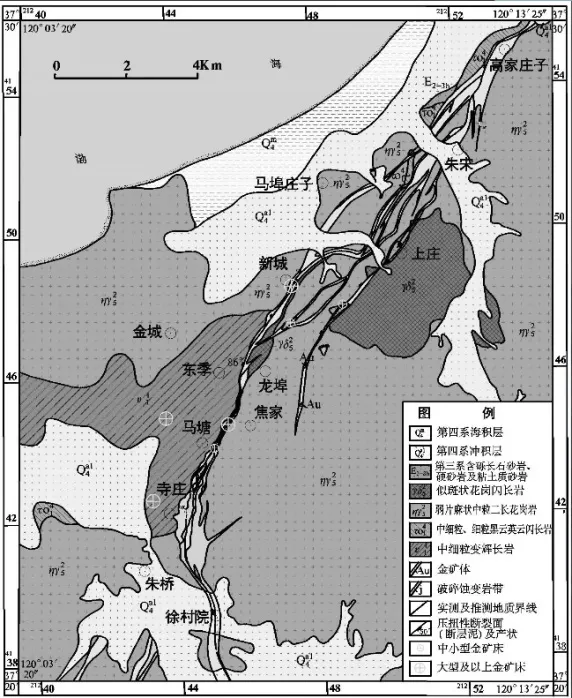

龙(口)—莱(州)断裂长70km~80km,北段走向近东西,北倾,倾角30°~40°,宽80m~500m,切割玲珑花岗岩(ηγ52)和上庄花岗闪长岩(γδ52)(郭家岭花岗闪长岩组成部分);南段分布在玲珑花岗岩(ηγ52)内,走向40°~50°,倾向北西;中部朱宋—朱桥地段,称焦家断裂带,长十余Km,走向10°~40°,倾向北西,倾角30°±为主,局部较陡,近60°~70°,宽100m~200m。具多处分枝复合,新城北呈“网状”,菱形结环构造发育,具望儿山断裂分支断裂(图1)。

1.2 寺庄金矿成矿地质条件

寺庄金矿位于焦家金矿南西2.6km。该段焦家断裂总体走向28°,在寺庄以南段长2.22km、寺庄~焦家段长2.22km、焦家~东季之东段长0.74km、东季之东向北东段长5.0km,呈拐折状展布。倾向北西,倾角30°~45°(沿倾向延深方向亦呈拐折状展布)。宽主体为80m~200m,在寺庄以南达到最宽500m。其主要沿马连庄序列变辉长岩(位于上盘)与玲珑二长花岗岩(处于下盘)接触带展布。寺庄矿区以南,分布在玲珑二长花岗岩中。该带构造岩由破碎蚀变岩构成(图2)。

图1 焦家地区区域地质图

图2 焦家断裂主带拐折分布特征图

破碎蚀变岩带中有稳定、连续的断层泥分布,产状与主带基本一致。据多份详查报告中破碎蚀变岩带划分方案,寺庄金矿区一带,断层泥上盘自泥向上,依次为黄铁绢英岩化花岗岩(γJH)、钾化花岗岩、马连庄序列变辉长岩。断层泥下盘(自泥向下)则依次是黄铁绢英化碎裂岩(SJH)、黄铁绢英岩化花岗质碎裂岩(SγJH)、黄铁绢英岩化花岗岩(γJH)、钾化花岗岩(γK)。对紧邻断层泥分布的SJH、SγJH带,以下简称为主带。

金矿体分布,规模大的主要矿体主要分布在断层泥之下的黄铁绢英化碎裂岩(SJH)、黄铁绢英岩化花岗质碎裂岩(SγJH)带内。此处,断层泥恰构成主要矿体的顶界面(通常所说的顶板)。主带之下的钾化花岗岩(γK)中分布有较多次要矿体。

2 矿区主体岩石及其热液蚀变特点

2.1 玲珑花岗岩特点

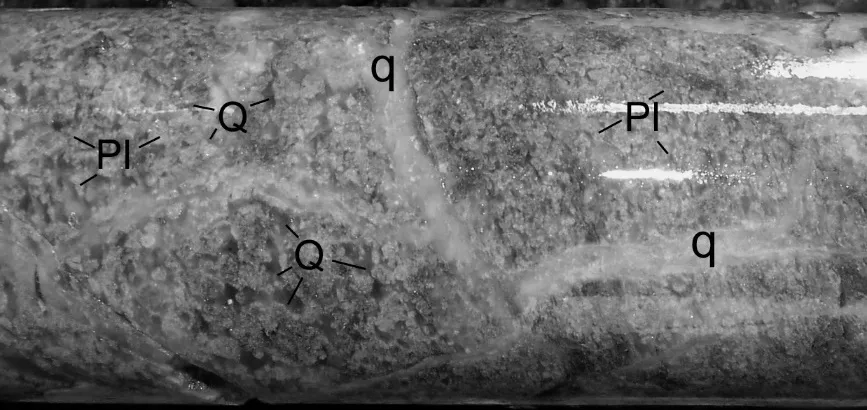

图3为矿区主体岩石--玲珑中粒黑云母二长花岗岩(280ZK924钻孔744.01m~744.41m),位于主带之下,具中粒花岗结构、定向构造。

矿物定向构造与岩心轴夹角53°,视倾角37°。岩石除形成定向构造外,其它正常,由黑云母(Bi)、钾长石(浅肉红色,Or)、斜长石(白色,Pl)、石英(无色,Q)等矿物构成,没有蚀变,该特点具普遍性。岩石部分地段为细粒结构,亦有定向构造。

图3 玲珑中粒二长花岗岩(岩心柱直径 d=46.0mm)

2.2 花岗岩叠加热液蚀变

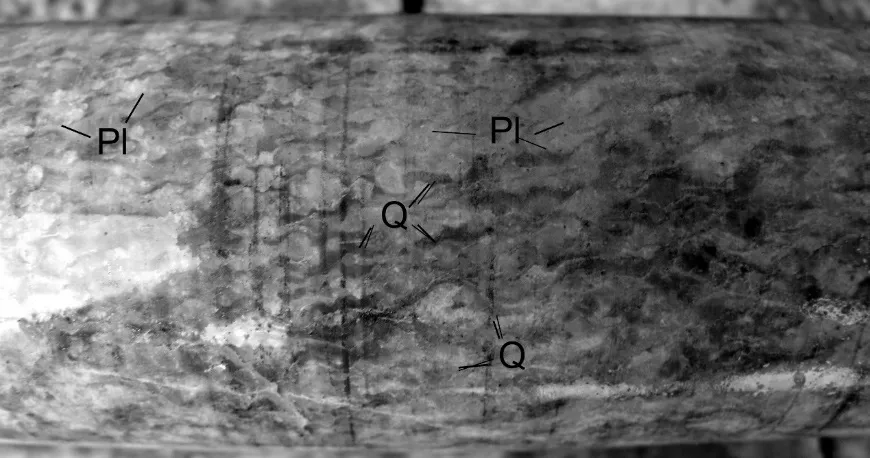

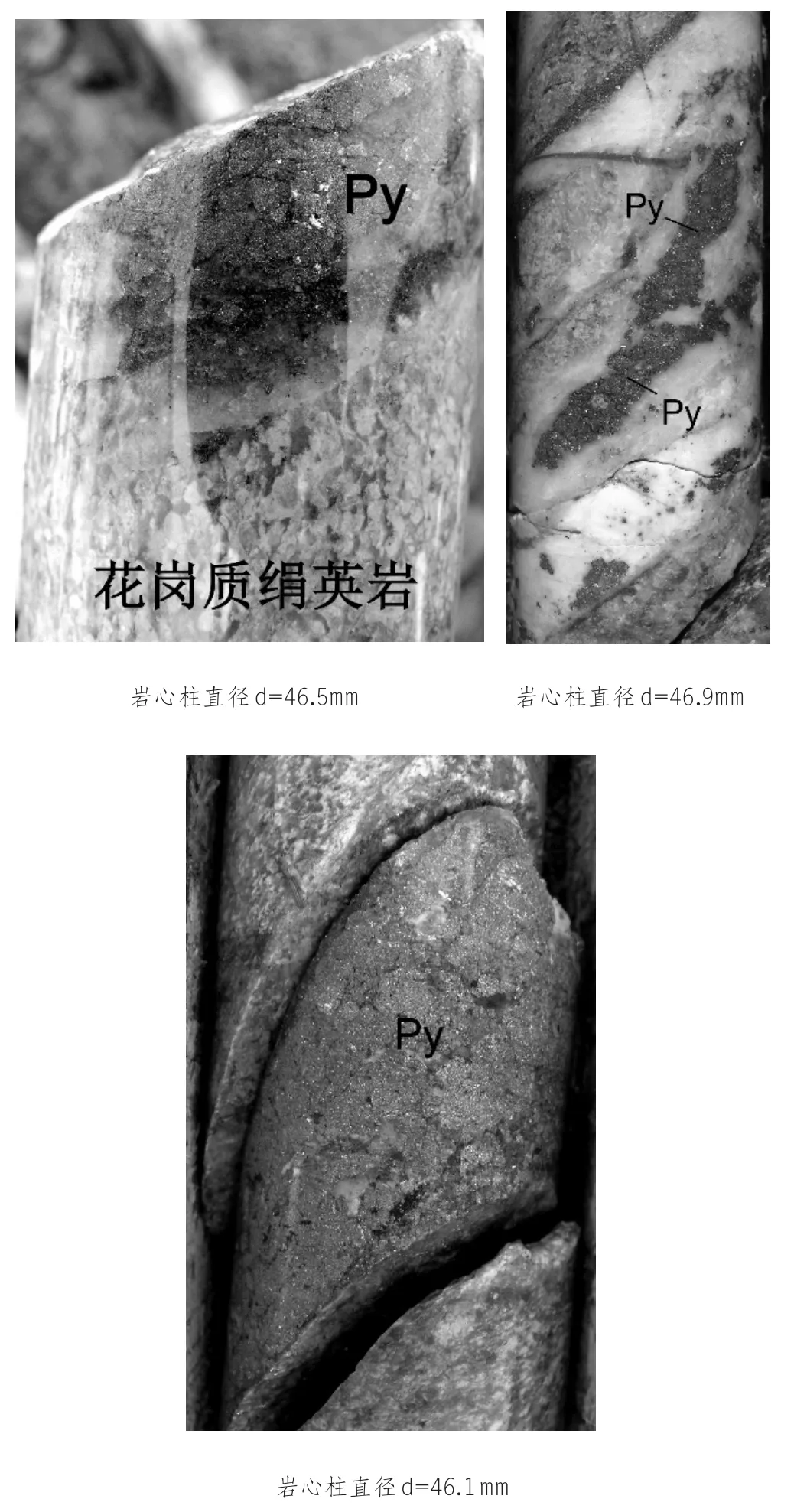

指花岗岩石仅叠加了热液蚀变,未经历构造破碎。图4为312ZK912钻孔742.70m~742.90m岩心(长20.0cm),位于731.5~764.4(长32.9m)SγJH带内,其上、下均为γJH。

该段岩心主体呈灰绿色(即为多份报告所指的SγJH),包含了灰白、灰绿色两部分。灰白色部分,即742.75m~742.85m,呈6×9cm不规则圆形,主要由黑云母(Bi)、石英、斜长石(Pl)构成,及少量钾长石,为花岗岩,属于正常岩石;灰绿色部分,主要由绢云母、石英构成,及少量的黄铁矿,变余花岗结构,块状构造,为绢英岩,保留有较多的呈板状、粒状体,系已彻底蚀变的长石(Pl)矿物的残存轮廓。灰白色部分边部一圈,有一个肉红色的边,宽5mm~8mm。其外侧(灰绿色一侧)为1mm~2mm宽的浅白色边,内侧(灰白色一侧)则为宽4mm的肉红色域。

图4 玲珑中粒二长花岗岩蚀变成绢英岩(岩心柱直径d=46.3mm)

以上是一个什么现象呢?反映什么情况呢?

①灰绿色部分残存的长石粒的大小,与灰白色部分长石粒相同,二者分布协调一致,说明原属一体,即均为花岗岩;②灰绿色部分,为正常岩石经过热液蚀变,形成了蚀变岩,准确名称为花岗岩质绢英岩,是原岩在固态、未破碎情况下,遭受热液渗透、蚀变而成。打个比喻,该蚀变犹如芥菜疙瘩腌咸菜,经过一段充足时间的腌制,芥菜疙瘩外形、纹理等无变化,但颜色变了、已成为咸菜了。而灰白色部分则是花岗岩经历热液蚀变而残留的未蚀变部分;③肉红色的圈,位于蚀变区域的边部,靠近未蚀变区域一侧,相当于蚀变区域的前缘。反映蚀变最早先形成的是钾化蚀变,进而接续的则是绢英岩化蚀变,这与焦家破碎蚀变岩带宏观上靠近边部为分布很广的红色钾化蚀变带完全一致;④但需注意一点,尽管此段岩心是在未破碎状态下发生了热液蚀变,但其附近一定是有裂隙,即构造通道,热液贯入,进行渗透、交待,使岩石蚀变。

这是一个关键点,极为重要,这个能识别出,就会解决一系列的岩石破碎、蚀变问题。因此种现象存在较多。

图5 花岗岩质绢英岩(岩心柱直径d=46.8mm)

图6 花岗岩质绢英岩(岩心柱直径d=46.2mm)

图7 石英细脉及其两侧蚀变岩(岩心柱直径d=46.3mm)

图8 花岗角砾岩质绢英岩之角砾残余(岩心柱直径d=46.7mm)

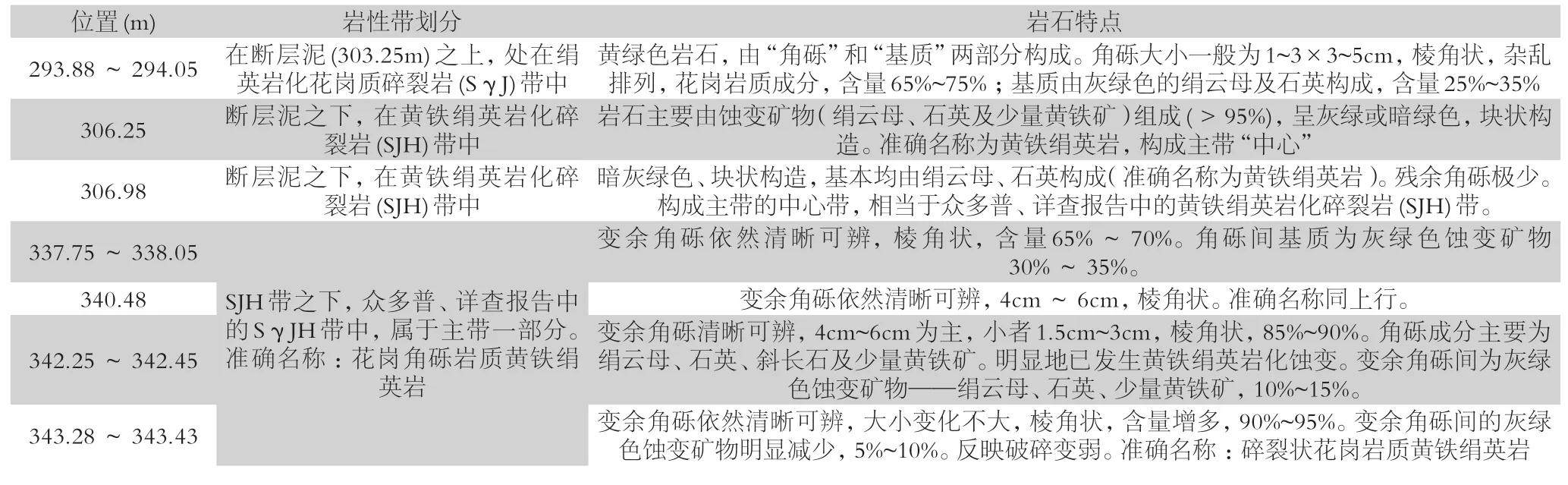

表1 钻孔312ZK913主带内岩石构造破碎、热液蚀变特点一览表

图9 花岗角砾岩质绢英岩(岩心柱直径d=46.9mm)

(1)图6(296ZK919,993.4m~994.5m)、4(296ZK919,555.4m)仍显示出花岗岩经热液蚀变成为花岗岩质绢英岩,具残余花岗结构,石英定向构造保留比较清晰。图5可看到岩石有裂隙存在,系热液进入的通道,进入的热液向周围渗透、交待,使岩石的矿物、化学及微量元素成分发生变化,在裂隙内充填结晶成石英细脉(q)。

(2)图7为296ZK918孔458.22m~458.42m岩心:中心为黄铁矿石英细脉,浅灰色,宽1cm(黄铁矿呈团粒状,1mm~3mm),与岩心轴夹角26°(即视倾角64°);在黄铁矿石英细脉(q)两侧,对称出现灰绿色绢英岩、肉红色钾质蚀变岩,平行细脉分布。绢英岩宽3.5cm,成分主要为绢云母、石英,及少量黄铁矿。清晰地保留花岗岩的定向构造(与岩心轴夹角58°,即视倾角32°);钾质蚀变岩,主要由石英、钾长石构成,保留原岩的定向构造。显示了热液沿裂隙进入,向两侧蚀变,先形成钾化蚀变保留在前缘区,继而形成绢英岩化蚀变带。此现象亦较为重要,因规模较大的构造,其两侧蚀变岩带产状与该构造往往一致。

3 岩石与构造破碎、热液蚀变间的关系

3.1 岩石经历构造破碎,再叠加热液蚀变

钻孔312ZK913主带内岩心见到了图8(340.48m)、图9(337.75m~338.05m)的重要现象。①棱角、次棱角状体,大的2cm~4cm,小的1cm~2cm,含量80%±,分布杂乱,是花岗岩角砾残余。基质暗绿色、浅黄绿色,20%±;②角砾均已蚀变,现看见的是角砾残余轮廓,成分均已变化。蚀变矿物为绢云母、石英,角砾内的白点是长石残余外形。准确名称是花岗角砾岩质绢英岩;③揭示的过程是岩石先经历破碎,形成构造角砾岩,热液再进入,渗透蚀变,形成绢英岩。呈灰绿色,鳞片粒状结构、块状构造,现矿物成分主要为绢云母、石英。从岩石破碎形成角砾特点看,构造活动性质应为张性,或张扭性质。这一现象亦至关重要,正确识别出,可解决岩石先经历破碎、再遭受热液蚀变等问题。

图10 312ZK913钻孔内岩石构造破碎、热液蚀变特点(具体见表1)

成分--含量 a) b) c) d) e) f) g)变余角砾(%)90~95变余基质(%)65~70<565~70 75~80 85~90 90~95 25~30>9530~35 20~25 10~15 5~10 5~10

3.2 主带内,岩石破碎、蚀变特点

如上所述,主带指多份报告中的紧邻断层泥的SJH、SγJH带。从图10、表1知,主带内岩石破碎、蚀变总的特点总结如下。

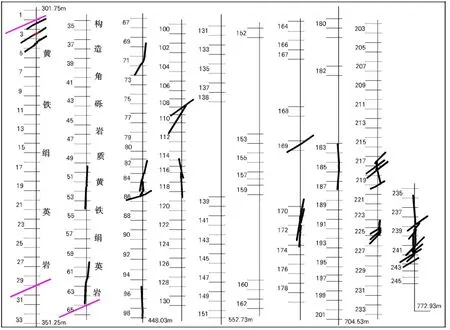

(1)勘查报告SJH带,见306.98m岩心,灰、灰黑色,鳞片粒状结构,块状构造,残余角砾少(少于30%),多由绢云母、石英构成,及少量的黄铁矿,准确名称为黄铁绢英岩,大多数系由热液直接结晶而成,构成宽大破碎蚀变岩带的“中心”带。其空间展布:自256线→280线→296线→320线,黄铁绢英岩厚度为17.86m~36.25m→7.14m~17.14m→19.05m~40.48m→65.0m,呈拐折状展布。从焦家至寺庄南,长4.1km的区段,分两组,一组15°~27°,一组350°~355°。前者拐折段长,后者短。实为23°与354°两组拐折方位。总体走向25°。

(2)勘查报告SγJH带,主要位于SJH带旁侧,二者相邻。岩石特点是由花岗岩角砾的蚀变残余和基质构成,残余角砾越靠近主带中心,越少,反之则越多、越大。呈灰绿色,残留角砾状结构,块状构造,主要由绢云母、石英构成,及少量黄铁矿,准确名称为黄铁矿花岗角砾岩质绢英岩。是花岗岩先经历破碎而成花岗岩质构造角砾岩(靠近主带边部一侧,花岗岩角砾含量增加至90%~95%,则为碎裂状花岗岩),再遭受热液蚀变,形成蚀变岩。

(3)钾化带(γK),系岩石经历构造破碎后,热液沿构造进入、渗透、蚀变,形成最早的蚀变类型,即为钾化花岗岩带,分布宽广,因覆盖等原因该带分布广但圈连不全。之后,则形成明显不同的绢英岩化蚀变,相对弱的则形成黄铁绢英岩化花岗岩(γJH)。

(4)主带分布特点及其破碎特点,显示了张扭性的构造活动性质(应为右旋张扭)。形成的构造行迹为不对称的拐折,剖面图上则显示为陡缓、厚薄的交替变化,及侧伏的特点。其中,宽缓处有利于形成厚大矿体。

4 岩石破碎蚀变与金矿化

4.1 主带内金矿化特点

主带,往往是大规模金矿体分布的位置。

(1)主 带 内I-4金 矿 体。 位 于296ZK919钻 孔410.56m~414.56m, 厚3.22m、 平 均 品 位2.57×10-6,位于SJH带的底部。该孔主裂面向下主带划分:391.06m~391.19m, 断 层 泥。391.19m~414.28m(23.09m),SJH。414.28m~420.62m(6.34m),SγJH。

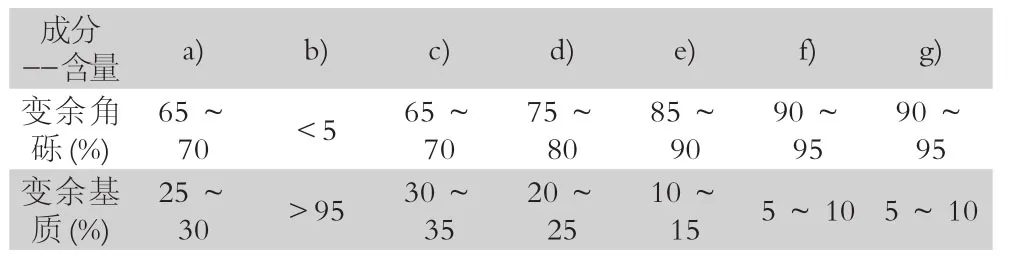

图11 主带内I-4金矿体叠加在早期绢英岩上形成(岩心柱直径d=46.5mm)

图11为I-4金矿体411.76m~412.01m岩心,样品编号为H15、H16,其特点:①岩心由两部分构成,晚期的黄铁矿(Py)石英细脉(q)及早期的黄铁绢英岩;②二者界线清晰,早晚关系清楚;③晚期脉体内黄铁矿(Py)多、粒度大,单粒0.5mm~1.5mm,自行程度高,呈半自形及立方体自形晶,集合体为短脉状、团粒状。早期基体内黄铁矿主要为浸染状,及团粒状,单体颗粒细,0.1mm~0.3mm,它形;④脉体成分以石英为主,含少量绢云母,灰色。而基体绢英岩则主要由绢云母、石英构成,呈灰绿色。

该岩心说明主带内金矿体成矿特点为:先期形成的黄铁绢英岩,普遍含黄铁矿,但颗粒细小,局部含量高,无金,即此阶段形成的黄铁矿不含金。之后,又发生一次构造活动,使黄铁绢英岩破碎,形成裂隙,含金热液进入、充填,形成脉体或不规则脉体,成分以石英为主。黄铁矿较多,单体粒度粗、自行程度较高,浸染状、团粒状或不规则脉状,含金,且黄铁矿含量越高,金品为越高。此脉体与早期的黄铁绢英岩共同构成金矿体。

早期形成的绢英岩,在焦家地区构成蚀变岩带的主体,量大。金属矿物以黄铁矿为主,局部有磁黄铁矿、方铅矿。黄铁矿呈浸染状分布、黄白色、颗粒细、自形程度低为特点,粒度0.2mm~0.5mm,它形~半自形粒状,分布较均匀,含量1%~3%。局部达3%~5%;少数呈短脉状、团粒状集合体。经取大量的样品分析测试,不含金,即不形成金矿体。

此特点就“焦家式”金矿成矿作用而言,极为重要。反映金矿成矿是叠加在早期形成的绢英岩基础上,再次破碎、热液进入,形成密集不规则、含黄铁矿脉体,构成金矿体。注:很多矿产,如贵金属、有色金属等的成矿作用在成矿阶段,都是引张应力场、形成张扭性构造、热液进入成矿。

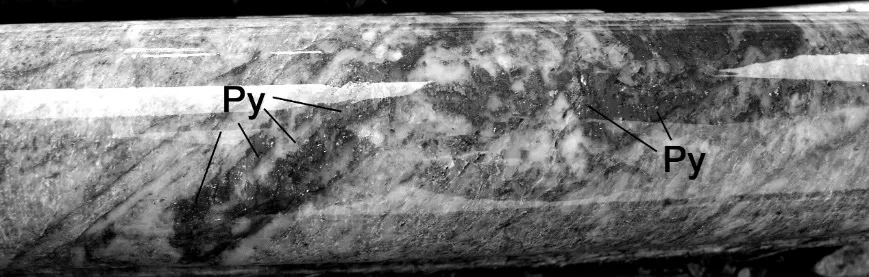

(2)主带内I-1金矿体。图12为钻孔256ZK934主带内I-1金矿体544.65m~545.05m岩心,样品编号H17,品位2.18×10-6,含金黄铁矿(Py)脉体与岩心轴夹角48°。矿体厚6.27m、平均品位3.86×10-6。该孔主带划分情况:521.7m ~ 552.4m(30.7m),SJH。552.4m ~ 567.25m(14.85m),SγJH。

图12 主带内I-1金矿体(岩心柱直径d=46.1mm)

4.2 主带之下金矿化特点

(1)陡倾脉状矿化。见图13、表2。脉体一般为含金黄铁矿石英脉(q),有的为黄铁矿脉(Py),局部含黄铜矿。脉体往往倾角陡、具拐折状、分支分叉、菱形结环,脉体数量相对少于缓倾矿化脉体,往往具倾向相反者,似共轭特点。反映张扭构造特点。脉体及其两侧蚀变岩(绢英岩及绢英岩化、钾化花岗岩)构成矿体。矿化特点:岩石遭受张扭性应力、裂开,含矿热液进入,形成钾化、绢英岩化蚀变,充填结晶成含金黄铜矿、黄铁矿石英脉体,成矿。

表2 主带下陡倾矿化脉体特征一览表

图13 陡倾矿化细脉左--Ⅲ-1矿体右--Ⅲ-68矿体

(2)缓倾脉状矿化。缓倾矿化脉特点:脉体倾角缓,与主带倾角基本一致。顶底面光平,具剪切性质。黄铁矿多、粒度大,多呈团粒状集合体、短脉状。含金量高(表3金矿体Ⅲ-62由H183单样构成,样品中仅有10cm宽的黄铁矿脉(Py),金品位2.39×10-6。如仅测此黄铁矿脉,则其金品位可达35.85×10-6)。相对于陡倾矿化脉,数量偏多,单脉宽。与其两侧蚀变岩--花岗岩质绢英岩一起构成矿体,图14、见表3。

(3)陡倾与缓倾状矿化脉关系图15左:312ZK913,427.03m~427.33m,H85,含金黄铁矿(Py)石英脉(q)。下部为缓倾矿化脉,与岩心轴夹角60°(视倾角30°),脉体平直,显示剪切性质。上部则为陡倾矿化脉,与岩心轴夹角3°(视倾角87°,近于直立状),呈拐折状、撕裂状。二者连成一体,说明系同期形成。

图15右:312ZK912,429.9m ~ 430.1m,H114,含金黄铁矿石英脉,与岩心轴夹角13°、39°(视倾角分为77°、51°),陡倾脉体亦具有拐折状特点,倾角缓者则平直。二者连成一体,明显显示为同期形成关系。

图14 312ZK912钻孔缓倾脉状矿化岩心(左--Ⅲ-66矿体H265号样,中--Ⅲ-1矿体H158号样,右--Ⅲ-62矿体H183号样)

表3 主带下缓倾矿化脉体特征一览表

表4 主带之下陡倾、缓倾矿化脉体分布统计表(部分)

表5 缓倾、陡倾矿化细脉特征表

图15 陡倾与缓倾状矿化脉关系(左:312ZK913,427.03m~427.33m,H85。右:312ZK912,429.9m~430.1m,H114)

(4)主带之下,陡倾与缓倾矿化脉分布特点。野外对钻孔岩心地质编录发现,在主带之下,金矿化表现为缓倾与陡倾脉状矿化(陡倾往往存在有共轭、反倾情况)具交互分布特点,二者分布多少不同、宽窄不一(缓倾者偏多),构成了一个脉状网。宽者,往往伴有花岗质绢英岩带的分布。

二者分布部分统计情况见表4,陡倾与缓倾矿化细脉特征见表5。钻孔312ZK912缓倾矿化脉与陡倾矿化脉总体分布见图16,反映二者系同期形成、性质不同的两种裂隙构造。

5 成矿后叠加的一次强烈构造活动

省内、省外,国内、国外,金、铜、铅锌等许多种矿床,在成矿之后,往往还都经历一次构造活动,且基本都是压扭性活动,对矿体和开采条件而言,起破坏作用。

5.1 岩石破碎特点

(1)328ZK907孔如图17所示,在黄铁绢英岩之上,为碎斑岩、断层泥及蚀变花岗岩。a)肉红色钾化、绢英岩化花岗岩,较完整,原岩组构基本保留,破碎弱,发育一组挤压面,蚀变为主。b)灰黑色断层泥,厚14cm(337.56m~337.7m),与岩心轴夹角56°(视倾角34°),即为焦家断裂带在此处的主裂面产状。阶步、擦痕发育、明显。

擦痕向北西侧伏,侧伏角44°,阶步特征反映左旋压扭性质。c)337.70m~338.20m为灰绿色碎砾、碎斑岩,特征见表6。

图16 主带之下缓倾矿化细脉与陡倾矿化细脉分布图239--样号(钻孔312)ZK913

表6 碎砾、碎斑岩特征一览表

图17 钻孔328ZK907主破碎蚀变带之上黑色断层泥及碎斑岩

(3)320ZK909孔241.50m~ 241.75m(0.25m)为断层泥。其下是灰绿色黄铁绢英岩(241.75m~316.30m,74.55m)。其上为黄绿色花岗绢英岩质碎斑岩(233.14m~241.50m,8.36m)。特征见表6。碎斑具有旋转构造,反映上盘逆冲的活动性质(图18)。

5.2 断层泥分布特点

断层泥,厚0.05m~0.60m,以0.10m~0.15m为多,灰黑色,泥质结构,挤压片状构造。矿物成分主要为绢云母、泥质物,挤压面理与岩心轴夹角52°~57°,即倾角33°~38°。

分布特点,在剖面上、平面上,总体呈舒缓波状分布,与主破碎蚀变带呈拐折状展布不同,对每一个拐折而言,断层泥具有沿其对角线(取近道)分布的特点。

5.3 断层泥与成矿早晚时间关系

关于断层泥与金矿成矿时间早晚关系,争论由来已久,很多观点依据断层泥多沿矿体顶界面分布情况,认为其是金矿成矿的隔挡层,即在矿前形成。

从编录情况看,具有突出特点:断层泥与碎斑岩连续分布,碎斑岩之碎基呈黄绿色,系黄绿色原岩--绢英岩或绢英岩化花岗岩挤压破碎而致;残存碎块多为绢英岩,形成的碎斑基本均为较大颗粒的

石英(花岗岩原岩形成不了这么多、粒度这么大的石英)。尽管多处断层泥确沿金矿体顶界面分布,但在焦家金矿区内,断层泥切穿了厚大金矿体。断层泥在相邻孔分布在黄铁绢英岩顶界面,至296ZK918孔则切入黄铁绢英岩内。综合岩石蚀变、破碎特征来看,是岩石先经历了早期破碎、蚀变与成矿,再遭受构造挤压形成断层泥、碎斑岩。即,断层泥是在金矿成矿之后形成。

此情况,即矿形成后,又发生了一次构造活动,且为挤压活动,在很多矿区都存在。此区,主带之下、之上的黄铁绢英岩化花岗岩中,一组破碎挤压面非常发育,正是因此而成,非常一致,也又一个不可忽视的重要现象和依据。

图18 碎斑岩—旋转斑晶—上盘逆冲(岩心柱直径d=46.8m)

6 建立成矿作用,复原岩石→构造→热液→成矿活动过程

(1)中生代燕山晚期郭家岭花岗岩体侵位之后,山东省胶西北地区,遭受了北北西~南南东向应力场的引张作用(右旋张扭性活动),形成了焦家断裂(同时还有三山岛、招远—平度、西林—陡崖,及其间二级构造--灵北断裂,和众多更小规模断裂)。总体呈北东走向,倾向北西(及南东)。平面及剖面形态呈不对称拐折状。在河西一带,呈现出撕裂状的多条分支构造。分支复合、菱形结环构造发育。形成碎裂岩带、张扭性构造角砾岩带及边部碎裂状花岗岩带,即形成焦家断裂带的格架。越向中心部位,破碎越强,甚至出现许多“拉空地带”,具有南西向(或北东)侧伏特点。愈向边部,角砾越大、含量愈多。本次构造活动强烈,构成了构造主活动期,构造格架形成。

菱形结环构造,断裂带在北起高家庄子,南至东季北东的长10.50Km、宽1km~2.05km的区段,菱形结环构造非常发育,大小七处。小的长0.82km、宽0.2km,大的长6.9km、宽1.30km。典型的一处在新城金矿东,长2.20km、宽0.40km。其中长边长1.54km、方位44°,短边长0.77km、方位73°,长对角线方位51°,短对角线方位16°。

不对称的菱形结环构造总体反映了北北东~南南西方向扭张应力导致右旋张扭活动性质。

(2)紧接着含气水热液沿构造贯入,在拉空地带,充填结晶形成灰绿或暗绿色黄铁绢英岩。在其两侧及边部地带,蚀变作用强烈、彻底,形成灰绿色花岗角砾岩质黄铁绢英岩,角砾残余的花岗结构、定向构造普遍存在。再边部形成黄绿色黄铁绢英岩化花岗岩带,最边部为热液最先蚀变形成的宽大的肉红色钾化花岗岩带。本次热液量大,形成本区破碎蚀变岩岩带格架。此阶段形成的黄铁矿粒度细小、多,但不形成金矿。

(3)再次发生引张作用,主带内形成密集的裂隙(规模大的裂隙受控于早期张扭构造)。主带之下600m范围内,形成相对多的缓倾剪切裂隙构造(面平整)及陡倾的张扭性裂隙(拐折状、具分支)交互分布的裂隙群。

(4)含矿热液沿裂隙充填,成矿。在主带内形成了厚大主要矿体,具有向南西(或北东)侧伏,及拐折处、由陡变缓处利于形成大矿体的特点。主带之下,则形成了含金细脉--网脉群(缓倾为主、陡倾相对少)。主带下围绕脉体两侧往往形成灰绿色花岗质黄铁绢英岩与最外侧的肉红色钾化花岗岩,蚀变岩宽窄与裂隙长宽密切相关。本次热液活动形成的黄铁矿,颗粒大、多,含金,且越多金品位越高。尾期热液活动,形成碳酸盐细脉。

(5)金矿成矿后,发生了一次强烈的北北西~南南东向挤压活动,对金矿体起着破坏作用,形成了稳定连续分布的断层泥,及其上或下的碎斑岩。在寺庄—马塘一带,断层泥沿金矿体顶界面分布,在焦家一带则切穿厚大金矿体。总体呈波曲状分布。成矿作用结束。

简而述之,本区金矿成矿作用,经历了两次引张作用、两次热液活动、一次压扭性活动。