良性脊索细胞瘤影像探讨及文献回顾

2019-08-08陆虹宇余水莲官晓晖

陆虹宇 林 华 刘 颖 余水莲 官晓晖 王 鹏

既往研究认为良性脊索细胞瘤(benign notochordal cell tumor,BNCT)是骨内起源的残余的脊索组织,2013年WHO骨肿瘤分类认定为骨的良性脊索瘤。由于病理组织学对这种肿瘤的定性不明,大部分放射学家对良性脊索瘤的影像学表现认识不足,造成影像诊断和鉴别诊断困难,目前认为它可能是脊索瘤的前期病变。现收集8例良性脊索细胞瘤病理和影像学表现,并回顾文献,对本病的影像特点进行探讨。

方 法

1.临床资料

回顾性分析2005年8月至2018年5月有影像资料并经手术病理或穿刺活检证实的良性脊索细胞瘤8例,男女比5:3。均行CT检查,其中有4例接受了磁共振检查(3例行增强扫描)。

2.影像检查方法

CT采用64排螺旋CT连续扫描,层厚5mm,工作站后处理多层面重建(MPR),矢状面和冠状面显示并分析。

MRI采用 GE SIGNA EXCITE 1.5T超导型MRI 成像仪及脊柱表面线圈,常规扫描采用FSE脉冲序列,扫 描 参 数: T1WI:TR=450ms,TE=8.2ms; T2WI:TR=3500ms, TE=142.5ms,NEX=2,slice=4mm,FOV=30cm×30cm, 矩 阵=320×224。平扫后对比剂Gd-DTPA 0.1mmol/kg经高压注射器以2.0ml/s的速度注入左肘正中静脉,5min后行横断矢状冠状面T1WI扫描,TR=450ms,TE=8.2ms。

3.病理检查

组织病理学诊断良性脊索细胞瘤参照WHO2013版软组织与骨肿瘤病理学与遗传学诊断标准。标本均经10%中性甲醛固定后,脱钙,常规石蜡包埋切片,常规HE 及免疫组织化学染色。免疫组织化学染色采用 Envision 两步法。所用抗体细胞角蛋白(cytokeratin,CK)、上皮膜抗原(epithelial membrance antigen,EMA)、S-100蛋 白、 胶质纤维酸性蛋白(glial fibrillary acidic protein,GFAP)、波形蛋白(vimentin,Vim)、增殖期细胞标志物Ki-67均购自北京中杉金桥生物技术有限公司。

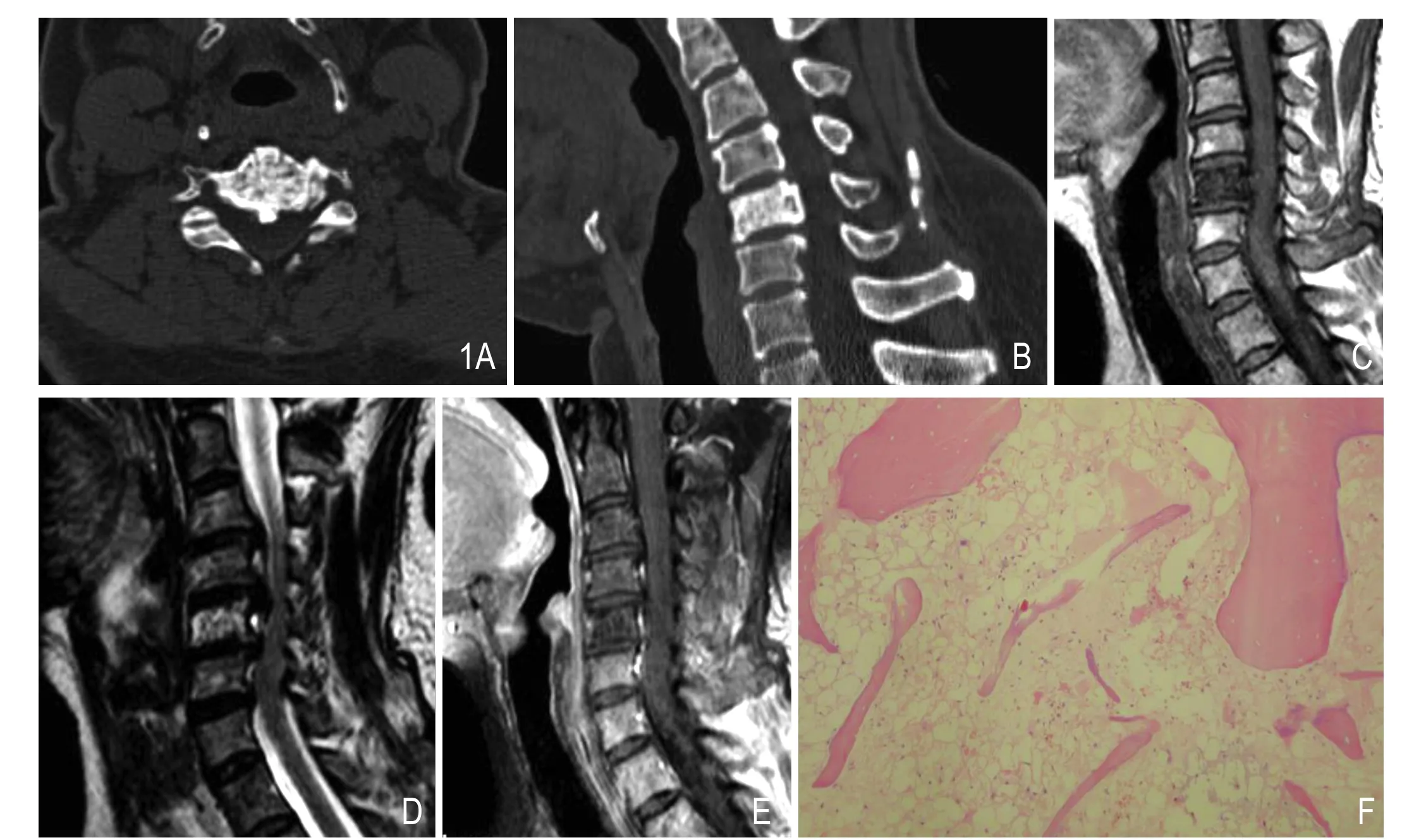

图1 女,58岁,C5椎体良性脊索细胞瘤。A、B.CT横断位和矢状位示C5整个椎体骨质增生硬化,伴点状骨破坏;C、D.MRI上T1WI和T2WI分别为不均匀低信号和高信号;E.MRI增强扫描病灶强化不明显;F.HE染色×10,病灶由一层类似脂肪细胞的空泡细胞组成,包围在宿主骨小梁内。

结 果

8例患者发病年龄16~70岁,平均年龄年龄53.6岁。位于颈椎5例,胸椎2例(其中1例为多发),腰椎1例。病史2~12个月。发生于颈椎者表现为颈痛、肩部僵硬感,其中1例伴双手指麻木;发生于胸、腰椎者分别表现为后背痛和腰部疼痛。

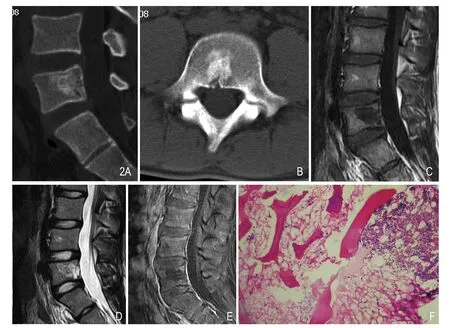

CT可见8例均有不同程度的椎体骨质增生硬化(图1A、B,2A、B),其中5例病灶硬化累及整个椎体;有2个病灶在硬化区内有小囊状低密度骨质破坏(2/6,33.3%),其中1例骨质破坏区位于后半椎体,可见硬化边,后缘骨皮质破坏,但尚未形成软组织肿块(图2A~B)。4例在MRI上均呈T1WI低信号,T2WI高信号(图1C、D,2C、D),病变内信号不均匀,病变周围未见高信号水肿,未见强化(图1E、2E)。

图2 男,L5椎体良性脊索细胞瘤。A、B.L5斑片状骨质增生,其内斑点状骨质破坏,椎体后缘略有突破;C、D.MRI上T1WI和T2WI分别为不均匀低信号和高信号,其内见低信号间隔;E.MRI增强扫描强化不明显;F.肿瘤由脂肪细胞样肿瘤细胞构成,无细胞间黏液基质,骨小梁增厚。

术中可见病灶呈灰白或灰黄色,界限清楚,无包膜。镜下椎体内大部分骨小梁正常,少部分骨小梁增粗,边缘有硬化,并伴有反应性新骨形成。骨小梁之间可见局灶性病变,其中可见胶冻状物质,但无黏液背景。肿瘤细胞形态类似脂肪样细胞,呈空泡状(图1F、2F),胞质透明,分布于细胞周边,细胞核大多正常,呈圆形或椭圆,偶见不典型增生,但无核分裂象出现。有7例予以病灶刮除并钢板内固定术或骨水泥成形术改善,未予椎体切除术。1例因患者原因未予手术治疗,经CT引导下穿刺活检证实,随访20个月,影像资料示病灶未见明显进展。

讨 论

良性脊索细胞瘤起源于成人体内残留的脊索组织,其发病部位与脊索组织残留部位有关。脊索随着胚胎生长会出现退化并最终消失,偶尔在人类的椎间盘中能发现残留的脊索组织,但一般4岁以后会消失[1]。本病通常发生于斜坡中线或脊柱椎体内,发病年龄和脊索瘤接近,50~70岁的中老年人多见,男多于女。本病局限于骨内,极少侵犯周围组织,常规X线难以发现,临床症状轻微,通常不需手术干预,故临床很少报道,实际上本病并不太少见。Yamaguchi等[2]于2004年对100例尸体标本解剖后发现20例标本有26个良性脊索细胞瘤病灶,其中7个(26.9%)发生于斜坡,5个(19.2%)位于颈椎,2个(7.7%)位于腰椎,12个(46.1%)位于骶椎。综合有影像资料的文献[3-15]及本组共26例33个病灶,26例有6例为多发,其中有3例为跳跃式分布,另3例为相邻两个或以上椎体同时受累;最多者累及5个椎体(1/6)。在既往报道BNCT的文献里,仅Bryan等[9]提及有1例为T9~L1连续5个椎体受累。33个病灶位于斜坡1个(3.0%),颈椎8个(24.2%),胸椎4个(12.1%),腰椎9个(27.2%),骶椎10个(30.3%),尾椎1个(3.0%)。良性脊索细胞瘤病灶较小,文献报道最大直径为4cm,平均直径约0.5~1.0cm[4-6],本组病例最大径范围为1.0~1.6cm。多名学者[3,16-18]认同良性脊索细胞瘤和初期脊索瘤这两种不同的病变阶段是可以共存的,良性脊索细胞瘤的治疗保守,而进展到初期脊索瘤即具有了侵袭性,治疗和预后均与良性脊索细胞瘤不同。

回顾文献及本组共26例病例,良性脊索细胞瘤在CT上全部表现为脊柱椎体大片骨硬化,多发病灶相邻椎间隙无变窄,终板连续。既往均报道良性脊索细胞瘤无骨质破坏,可能是由于瘤细胞间没有任何黏液样基质,且瘤细胞增殖缓慢,导致肿瘤组织缺乏张力,在骨小梁间见缝生长而不侵蚀破坏骨小梁。由于瘤组织较长时间与骨小梁的接触挤压,引起骨小梁磨损继而反应性硬化增粗。我们有2例在CT可见囊状骨质破坏,边缘清晰锐利,部分可见薄硬化边,其中1例突破了椎体后缘骨皮质,但尚未形成软组织肿块。我们认为是局部瘤细胞增殖加快,对骨小梁产生一定的压迫致其断裂,上述两例在镜下可见瘤细胞较其余3例致密,但细胞异型性仍不明显,核分裂象少见,缺乏黏液基质,诊断为BNCT。

26例有25例行MRI扫描,其中15例行增强扫描,T1WI上均表现为低信号伴或不伴斑片状更低信号,T2WI上为高信号或低、稍高信号混杂,T1WI、T2WI上均为低信号的成分符合CT所示的骨质硬化成分;其中一例在T1WI、T2WI上均混杂片状高信号,经病理证实病灶内含有脂肪成分[11]。15例的增强扫描有14例无强化,可能因为BNCT的惰性生物学行为,极少分泌血管内皮生长因子(VEGF)和细胞间黏液基质,没有新生血管增殖及生长的微环境,这也是肿瘤组织生长非常缓慢,刮除后极少复发和进展的原因,至今只有Yamaguchi等报道过一例脊索瘤由BNCT进展而来[16]。另1例[10]的病灶出现强化,后经手术病理证实该BNCT病灶内合并有初期脊索瘤的区域,病理图上可见丰富的细胞间黏液基质和异常新生血管,局部骨小梁有侵蚀,这为病灶的向椎体周边浸润创造了条件,与MRI上该病灶异常强化并椎体后缘皮质破坏,软组织肿块形成的表现符合。

组织病理学区分BNCT和脊索瘤最重要的特征是BNCT缺乏黏液样基质,此外,BNCT没有脊索瘤典型的分叶状结构、纤维分隔和坏死。但两者的鉴别诊断仍存在一定困难,是因为它们的细胞异型性存在一定程度重叠,初期脊索瘤许多区域可能仍表现为良性,免疫组化染色两者的Vim、S-100、EMA、CK-18、CAM5.2、AE1/AE3均为阳性。Takehiko等[16]报道的7例BNCT有5例最初被诊断为脊索瘤。影像可提供鉴别诊断依据,BNCT表现为骨质增生硬化,无骨小梁的浸润破坏,也不出现软组织肿块样外观,病灶局限于椎体内;脊索瘤通常是溶骨性、膨胀性生长,肿瘤一般破坏皮质形成软组织肿块,由于肿瘤广泛坏死,基质内常伴有钙盐沉积。MRI上BNCT没有强化,这在良恶性骨肿瘤里都是非常罕见的,而典型脊索瘤在MRI上常表现为分叶形或类圆形肿块,T2WI上信号非常明亮,增强扫描明显环形或不均匀强化。

影像学上,BNCT尚需与椎体慢性骨髓炎、成骨转移瘤、血管瘤鉴别。后三种病在X线和CT上均可表现为单椎或多个椎体骨密度增高。①慢性骨髓炎在CT上可见类圆形低密度脓腔,有时其内可见死骨,破坏区周边环绕骨质硬化区,MRI上椎体内呈环形强化,椎旁软组织肿胀,界限不清,并可见周边水肿带。慢性骨髓炎发病时间越久,椎间盘受累压缩变扁的几率越大,而此种征象从不见于BNCT;由于血管分布的差异,椎体感染以上下终板较重,而BNCT的骨质增生硬化均匀地分布于整个椎体或椎体后半部。②椎体单纯成骨性转移罕见,大部分合并了不同程度的溶骨性转移,在CT上可见大片骨质硬化灶里虫蚀状骨质破坏,边界不清,椎体皮质断裂伴椎体塌陷变形,椎旁软组织肿块在MRI上病灶强化明显。③椎体血管瘤在X线和CT上呈栅栏状或网眼状,此点与BNCT的均匀一致的骨密度增高有区别;横断面可见部分骨小梁缺如,残余骨小梁增粗,有时合并血管内钙化;无论是CT增强还是MRI增强,血管瘤均有明显强化。

总之,综合既往文献及本组资料,BNCT发病率比报道的为高,且可以同时与其他多种恶性肿瘤共存[2]。良性脊索细胞瘤的好发年龄与部位和脊索瘤相同,但X线和CT上BNCT表现为整个椎体或后半椎体均匀的骨质增生硬化,镜下肿瘤细胞类似于脂肪细胞,缺乏细胞间黏液基质,骨小梁极少受侵蚀,偶有骨小梁受肿瘤细胞挤压断裂,范围局限,周边骨小梁反应性增粗。肿瘤组织不破坏椎体皮质,不形成软组织肿块,由于缺乏新生血管,MRI上无任何强化,这是与其他良恶性肿瘤显著不同的地方。如果CT和MRI显示椎体皮质破坏、软组织肿块形成、增强扫描有异常强化,而穿刺活检组织学表现符合良性脊索细胞瘤,则必须手术活检,增加取材标本以提高脊索瘤区域的检出率,为临床制定正确的治疗方案提供可靠依据。