洛阳妯娌遗址文化内涵与社会性质考识

2019-08-08秦存誉

□秦存誉

黄河从山西省运城芮城县风陵渡镇折向东流,至河南省洛阳新安、孟津两县交界处,因受山体阻挡转而北流,之后又因山体阻挡南折东流,从而形成一片面积较大的河曲地带,妯娌遗址便坐落于此。妯娌遗址文化内涵丰富,不仅发现了居住区和墓葬区,而且还发现了仓储区和石器加工区,是豫西乃至河南地区新石器时代的一处代表性聚落遗址[1]。妯娌遗址在房屋建筑、埋葬习俗、陶器特征及组合、生产工具等方面具有突出的文化内涵,这些文化内涵显示出当时的社会结构已经发生重大变化,社会开始分化和复杂化,中原地区进入一个文化重新整合的新时代。

一、妯娌遗址的分期

妯娌遗址经过1996年—1997年的调查和发掘工作,共揭示出新石器时代房基15座,灰坑116 座,墓葬55 座,灰沟2 条,此外还出土了大量陶、石、骨、蚌器等,这些遗迹、遗物为新石器时代的分期研究提供了重要基础。妯娌遗址发掘报告一共发表了83 个出土陶器的单位,存在41 组地层关系(叠压或打破),其中6 组具有典型的地层关系,具体如下:

第1 组:H155→H156

第2 组:H55、H76→H78,H76→H79

第3 组:H8→H9、H26

第4 组:H30→H12→F7→F14→H101

第5 组:H63→H64

第6 组:H85→H116→H117

依据出土器物的形态特征,我们可以对这6 组地层关系进行分析。

第1 组,H155→H156。H155 出1 件大口瓮、1 件小口高领罐、1 件鼎足、1 件小罐、2 件豆、2 件盆、2 件碗、3 件杯、3 件器盖 和3 件壶,H156 出1 件大口瓮和1 件壶。H155 的3件壶均为敞口、弧领,与H156、F8 的壶形态近似,其中H155 的壶(H155:25)与H156 的壶(H156:10)基本一致,H155 的壶(H155:24)与F8 的壶(F8:18)形态完全一致。

第2 组,H55、H76 →H78,H76 →H79。H55、H76 分别出1 件钵和1 件小口高领罐,H78 出1 件鼎、1 件折沿罐和1 件小口高领罐,H79 出1 件彩陶钵。H76、H78 均出1 件小口高领罐,前者敞口外侈,弧领广肩,后者敞口微侈,斜领,两者形态差别较大。但是H78 的鼎(H78:1)与H117 的 鼎(H117:3)形 态 完 全 一致,均为折沿斜领鼓腹,唇内有凹槽。

第3 组,H8→H9、H26。H8 出1 件碗、1件小罐、1 件卷沿罐、2 件折沿罐和2 件豆,H9出1 件小罐,H26 出1 件折沿罐、1 件碗和1件盆。H8 小罐为敞口微鼓腹,H9 为敞口鼓腹,形态差别极小,表明小罐的演变是由鼓腹向微鼓腹转变。另外,H8、H26 与H116、H101共出折沿罐、圈足碗等同类器,其中折沿罐的形态基本一致,H8 其中1 件折沿罐(H8:6)与H26(H26:2)除纹饰之外完全一致。

第4 组,H30→H12→F7→F14→H101。H30 出1 件刻槽盆,H12 出1 件盆和3 件杯,F7 出1 件小口高领罐、1 件大口瓮、1 件壶、1件盆、2 件折沿罐和2 件杯,F14 出1 件壶和1 件杯,H101 出1 件折沿罐。H12 的1 件弧腹杯(H12:16)与F14 的杯(F14:26)、H155 的杯(H155:42)形态近同,均为喇叭口曲腹状,并且存在演变规律,腹部大体由弧曲向波状曲演变。H12 的另1 件折腹杯(H12:17)与F10的杯 (F10:18) 的形态完全一致。F14 的壶(F14:22)敛口斜领鼓腹的形态特征,与F8 的壶(F8:22)完全一致。

第5 组,H63→H64。H63 出1 件鼎足、1件豆、1 件杯和2 件折沿罐,H64 出1 件小口高领罐、1 件杯和2 件彩陶钵。H63、H64 的杯均为筒腹状,前者腹壁下弧上直,后者腹壁中部内弧收,上下部外弧凸,且杯口有3 个“角把”。H63 的1 件折沿罐(H63:7)与F7(F7:5)、F8(F8:2)的形态特征完全一致,均为折沿圆唇,领下抹一条附加堆纹。

第6 组,H85→H116→H117。H85 出1 件折沿罐,H116 出1 件折沿罐、1 件卷沿罐、1件碗和2 件彩陶罐,H117 出1 件带嘴罐、1件碗和2 件鼎。H85 的折沿罐与H86 的形态差别较大,无法进行比较,但其折沿罐的形态特征与H63、F8 基本一致,其中与H63 的1 件折沿罐(H63:9)仅纹饰不同,其他形态特征完全一致。

妯娌遗址的地层关系较复杂,但是共存陶器较少,许多单位的陶器或因太少而不具有典型性,抑或太残而不具有辨识性,无法直接进行期段划分。但是通过运用地层学和类型学方法分析其他没有叠压或打破关系的遗迹单位,我们可以利用它们的共存器物群进行衔接,结合它们的共存器物群和同类器物形态演化,能够看出其是否为同一期段的单位。经过分析对比可以将该遗址新石器时代遗存分为早、中、晚三期,各期特征如下:

早期以F3、F11、H117、H137 等为代表,典型陶器有AⅠ式鼎,AⅠ、AⅡ式折沿罐,AⅠ式小口高领罐,A 型带流罐,B 型大口瓮,AⅡ式缸,BⅠ、BⅡ、CⅠ式碗,BⅠ式盆,AⅠ式杯,等等。陶质陶色以夹砂褐陶为最,泥质褐陶次之,此外还有一定比例的夹砂灰陶和泥质红陶等。陶器表面以素面(磨光)为主,纹饰陶见有附加堆纹、绳纹、弦纹、划纹、压印纹等。彩陶比例较高,多饰于罐、钵之上,以白衣黑彩为主,少量为红衣黑彩、红彩,纹饰有三角形纹、网格纹、弧形纹、叶脉纹和圆点纹等。陶器制法以手制为主,陶器口沿多经慢轮修整。

中期以G2、H7、H27、H102、H141、H144等为代表,典型陶器有AⅡ式鼎,CⅠ式折沿罐,AⅡ、CⅠ式小口高领罐,CⅠ式小罐,BⅡ式带流罐,AⅡ、CⅡ式大口瓮,AⅡ、BⅠ式缸,Ba 型壶,AⅠ、AⅡ式钵,AⅡ、BⅡ式碗,CⅠ式盆,AⅠ、AⅡ、BⅠ式豆,AⅠ式杯,AⅡ、BⅠ式器盖,等等。这一时期的夹砂褐陶比例仍为最高,但较早期有所下降,夹砂灰陶、泥质灰陶比例迅速上升。纹饰方面,素面(磨光)陶的比例较早期有所上升,纹饰陶以附加堆纹、弦纹和绳纹为主,偶见少量篮纹、划纹和压印纹等。彩陶比例有所下降,器表以红衣黑彩、白衣黑彩为主,极少白衣彩陶兼施红彩和黑彩,彩绘图案有网格纹、条形纹、X 纹、点纹等。制法仍以手制为主,有的陶器开始采用手制和轮制相结合的方法。

晚期以F2、F7、F8、F10、F15、H20、H138、H155 等为代表,典型陶器有BⅡ式鼎,CⅡ、DⅠ、DⅡ式折沿罐,BⅠ、BⅡ、CⅠ、CⅡ式小口高领罐,A 型小罐,A 型带流罐,D 型大口瓮,AⅡ式缸,CⅠ、CⅡ式壶,AⅡ式钵,AⅡ、BⅡ、CⅠ式碗,DⅡ式盆,BⅠ、BⅡ式豆,BⅡ、CⅡ式杯、D 型杯,BⅡ式器盖,等等。陶质陶色上,夹砂灰陶开始超过夹砂褐陶,所占比例最高,夹砂褐陶次之,另有一定比例的泥质灰陶和泥质红陶等。纹饰上,素面(磨光)陶比例有所下降,纹饰陶以篮纹为最,附加堆纹次之,另有少量弦纹、绳纹、方格纹、划纹和压印纹等。彩陶比例极低,器型基本不可辨。这一时期的陶器制法,已经较多地采用轮制与手制相结合,器型较前两期更为规整、精细。

表1 妯娌遗址典型陶器分期表

二、妯娌遗址的文化内涵

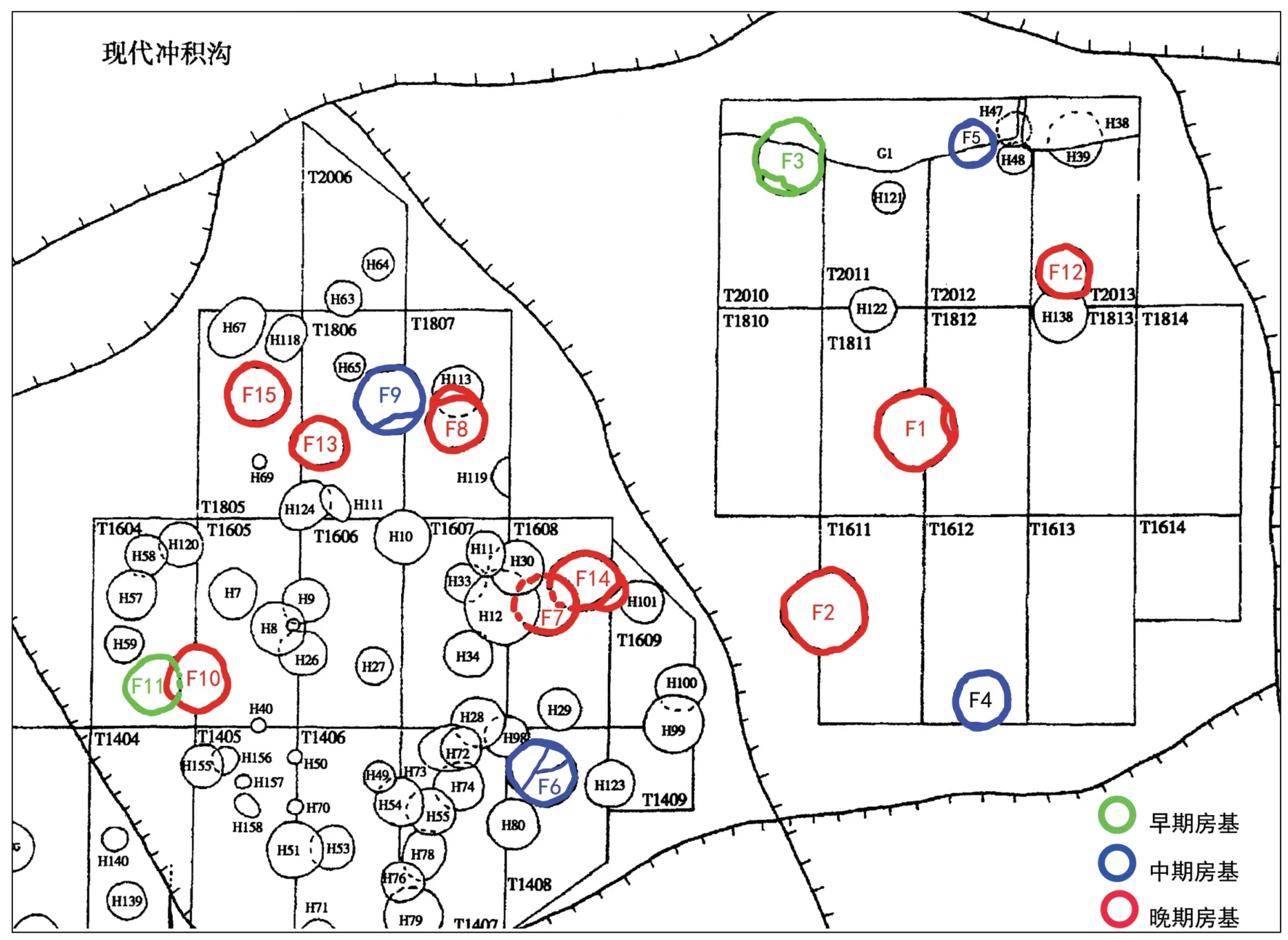

1.房屋建筑。房基均发现于遗址西北部的居住区。早期较少,仅发现2 座,中期开始增加,达到4 座,晚期迅速增加,达到9 座,房屋数量的增长,一定程度上反映了该地区聚落规模的不断扩大。早、中期房屋分布比较分散,晚期开始集中,而且进行了有意规划,如F12、F1、F2 和F8、F10 两组房屋均呈西南—东北向排状分布,F8、F14 和F15、F13、F7 两组房屋均呈东南—西北向排状分布(图1)。

房基平面为圆形或椭圆形半地穴式。早、中期房屋多为圆形半地穴式,仅有1 座为椭圆形半地穴式。口径2.7~3.3 米,底径2.9~3.3米,深0.5~0.6 米,面积6.2~8.6 平方米。屋内见有二级台阶,地面多用粗砂铺垫,较为平坦,壁面亦经修整,较为光滑。屋内见到较多排布规则、磨损痕迹明显的石板,推测应为房屋柱础石。房基填土多为灰黑色炭灰土和黄褐色花土,夹杂红烧土颗粒,出土有折沿罐、彩陶罐、缸、瓮、钵、碗、盆、杯等陶器残片。

晚期房屋除1 座为椭圆形半地穴式外,其余均为圆形半地穴式。口径2.4~3.9 米,底径2.4~3.6 米,深0.32~1.1 米,面积4.5~11.9平方米。房基面多用粗砂和料礓石粉铺垫,内含炭屑和红烧土颗粒,壁面亦经加工修整,较为光滑。门道位置不一,东向、西向和东北向均有,应是依据具体情况而设。F14 发现灶坑3 个,平面略呈半椭圆形,外侧用泥土糊成火墙,内侧为火池,Z1 内还发现一条长方形烟道。房基内填土为灰色土或黄褐色花土,夹杂红烧土颗粒,出土有鼎、夹砂折沿罐、小罐、钵、碗、盆、杯等陶器残片,个别房基如F1、F2还出土了少量石刀、石铲、石环、蚌刀等生产工具。

居住区除发现规划有序的房基外,还发现较多集中分布的灰坑和壕沟。灰坑布局有序,在整个聚落遗址中间有一条壕沟,壕沟东北侧为房屋区,西南侧为圆形窖穴分布区,西侧还发现几个埋有石料和石器的灰坑,可能为石器加工场所。从以上信息可以看出,该地区已经出现较多有意识、有目的的聚落布局和规划,反映出当时社会的进步性和复杂性。

2.埋葬习俗。遗址东南部发现一处面积较大的墓葬区,面积约900 平方米,内有55 座规格不一的墓葬。墓葬均开口于③层下,属于新石器时代墓葬。由于墓内少见或不见随葬品,原报告未对其进行分期。有学者利用墓葬叠压关系、排列顺序和墓向等特征对其进行了分期研究[2],本文赞同这一方法及结论。根据分期,可以把这批墓葬分为三期。

早期墓葬计有5 座,分别为M2、M3、M8、M20、M55。

图1 妯娌遗址房基位置图

中期墓葬计有25 座,分别为M9、M10、M11、M12、M17、M24、M25、M26、M27、M28、M29、M30、M31、M36、M38、M41、M42、M45、M46、M47、M48、M51、M53、M54、M56。

晚期墓葬计有25 座,分别为M4、M5、M6、M7、M13、M14、M15、M16、M18、M19、M21、M22、M23、M32、M33、M34、M35、M37、M39、M40、M43、M44、M49、M50、M52。

墓葬均为长方形土坑竖穴式,可分两类:一类是多人合葬墓,仅发现1 座(M3);另一类是单人葬墓,共有54 座(其中有4 座空墓,依据规格可以看出其亦为单人葬墓),包括1 座大型墓、7 座中型墓和46 座小型墓。

大型墓(M50)墓口长约5.15 米,宽约4.05米,面积约20.9 平方米。墓穴底部设有生土二层台,二层台以下有棺室,棺木已朽。从棺木朽痕来看,棺木前宽后窄,棺盖用16 根圆木横列平铺而成。棺室内壁涂朱彩,棺底见有朱砂。棺内埋葬1 人,骨架保存完好,仰身直肢,头西北脚东南,右臂佩戴1 件象牙套箍。

中型墓面积略小,大致在4.2~5.5 平方米,墓穴底部亦设有生土或熟土二层台。二层台以下置单棺,均已朽坏,从朽痕看均为长方形,棺底撒有朱砂。棺内均埋1 人,骨架保存较为完好,仰身直肢,头向西北,除M41 随葬1 件骨簪之外,其余均无随葬品。

小型墓面积极小,均在3.5 平方米以下,仅能容纳墓主,墓室除极少数墓葬设有二层台之外,其余均布置简单。墓内埋1 人,除M34 和M37 墓主右臂佩戴1 件象牙套箍之外,其余均无随葬品。

妯娌遗址早期仅见1 座合葬墓和4 座小型墓;中期出现6 座中型墓,小型墓的数量增加到19 座;晚期大、中、小型墓均有。不同规格墓葬的出现,表明当时的埋葬习俗已经开始出现复杂化现象,社会成员内部的身份、地位也已经开始分化(图2)。

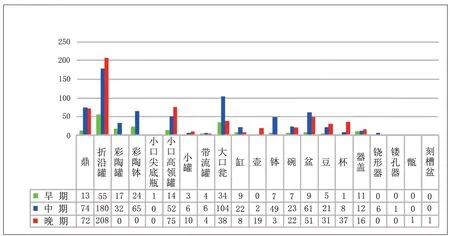

图3 妯娌遗址陶器器类统计图

3.陶器特征及组合。早期陶器以夹砂褐陶为最多,其次为泥质褐陶,此外还有少量夹砂灰陶、泥质黑陶和泥质红陶等。陶器制法以手制为主,口沿多经慢轮修整。器表面以素面(磨光)为主,纹饰陶见有附加堆纹、绳纹、弦纹、划纹、压印纹等。彩陶比例较高,多饰于罐、钵之上,以白衣黑彩为主,少量为红衣黑彩、红彩等,纹饰有三角形纹、网格纹、弧形纹、叶脉纹和圆点纹等。

中期仍以夹砂褐陶比例最高,但较早期有所下降,夹砂灰陶、泥质灰陶比例迅速上升。制法仍以手制为主,有的陶器开始采用手制和轮制相结合的方法。纹饰方面素面 (磨光)陶的比例较早期有所上升,纹饰陶以附加堆纹、弦纹和绳纹为主,偶见篮纹、划纹和压印纹等。彩陶比例有所下降,器表以红衣黑彩、白衣黑彩为主,极少白衣彩陶兼施红彩和黑彩,彩绘图案有网格纹、条形纹、X 纹、点纹等。

晚期夹砂灰陶开始超过夹砂褐陶,所占比例最高,夹砂褐陶次之,另有一定比例的泥质灰陶和泥质红陶等。制法已较多采用轮制与手制结合,器型较前两期更为规整、精细。纹饰上,素面(磨光)陶比例有所下降,纹饰陶以篮纹为主,附加堆纹次之,另有少量弦纹、绳纹、方格纹、划纹和压印纹等。彩陶比例极低,器型基本不可辨。

陶器组合方面,早期主要有鼎、折沿罐、彩陶罐、彩陶钵、小口尖底瓶、小罐、小口高领罐、带嘴罐、大口瓮、缸、钵、碗、盆、豆、杯和器盖等,型式单一。中期基本延续早期器类,但型式更加丰富,另外还出现了一些新的器型,如筒形罐、卷沿罐、敛口罐、壶、镂孔器和铙形器等,其中铙形器在同时期其他遗址均未发现。晚期陶器组合与早、中期相比有了较多变化。一是彩陶器基本消失不见,二是陶器风格由局部施纹向整体施纹转变。如篮纹在早、中期基本不见,至晚期突然兴盛起来,通体饰篮纹的鼎、罐、壶、碗和小口高领罐等器类不仅数量增加,而且型式也较前两期更加丰富(图3)。

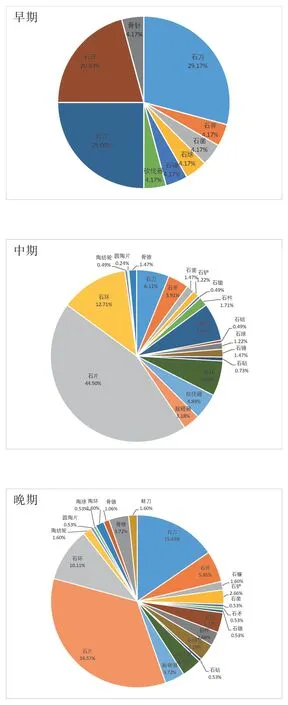

4.生产工具。生产工具主要是石器,另有极少陶器和骨器等。早期石质工具主要有刀、斧、凿、球、锤、砍伐器和石片等。发现的石刀最多,用打制石片略加修整而成,正面精致,背面粗糙,整体呈长方形,两侧打制有对称缺口。斧、凿、球、锤等发现极少,形制简单,制作随意。石环发现较多,系用细砂岩磨制而成,较为圆润、规整。骨器仅发现1 件骨针,系用兽骨磨制而成,十分完整,器表光滑。

图4 妯娌遗址不同时期生产工具占比统计图

中期发现许多石器坑,坑内出土有大量的石器、石料以及加工成型的成品和半成品,其中H141 出土石器、石料就达555 件(其中包括245 件石器成品和11 件石器半成品)。值得注意的是,石器坑均发现于遗址中部的空白地带,距西北部的居住区较近,距东南部的墓葬区较远,从其地理位置、周边遗迹和出土遗物来看,这里应是一处专门的石器加工场所。

中期石质工具数量极多,形制特征与早期的基本无异,唯种类和数量迅速增加。除石刀(H141 出土的1 件石刀缺口处有捆绑痕迹,从而证明缺口的作用主要是便于捆束,与仰韶早、中期相比具有较大的进步性)、石斧、石凿、石球、石锤、砍伐器和石片之外,还出土了较多的石铲、石锄、石杵、石网坠、石础、石砧、砺石和敲砸器等。值得一提的是,这时期出土了1件玉环和1 件玉璧,均保存较好。陶质生产工具极少,有陶纺轮2 件、圆陶片1 件。骨蚌器有6 件骨锥和1 件蚌环。

晚期生产工具更加丰富,石器除数量增加外,型式较早、中期更为多样。如出现了梯形打制石刀、石镰、石矛、石镞和石璧等。石镰均用青砂岩磨制而成,整体呈长条形,弓背弧刃,较石刀更为精致。石矛用青灰色细砂岩磨制而成,形似柳叶,长锋,双面刃。石镞用青灰色石英石磨制而成,刃端呈三角状,中部有脊,短铤。骨蚌制品更加丰富,除骨锥、骨针外,还出土较多的骨镞、蚌刀等,骨镞均为长锋短铤,刃部呈三棱体,较为锋利。

从不同时期生产工具所占的比例中可以看出,石刀的比例有所下降,石斧和石镰的比例逐渐上升。此外,晚期较早、中期有一个重要变化,那就是攻击性工具如石镞、骨镞和石矛等开始出现,且形制和工艺均较为成熟。(图4)

三、妯娌遗址的社会性质

仰韶时代中期,半坡文化的变体东庄类型率先转化为庙底沟文化,随后以豫西、晋南地区为中心迅速向周边扩张,进而辐射整个中原地区,如重瓣花朵般重重铺展开来。庙底沟文化晚期,海岱地区的大汶口文化和江汉地区的屈家岭文化迅速向中原地区渗透,并促使其发生突变,而后在中原各个地区产生了新的地方类型,这些类型虽然仍有庙底沟文化的孑遗,但是地方特征愈加明显,预示着一个新的时代即将到来。这一时期中原地区的社会面貌发生了很大的变化,社会阶层开始分化,穷人和富人、贵族和平民的分化日益加剧[3],这在仰韶时代中期如灵宝西坡[4]、高陵杨官寨[5]和汝州洪山庙[6]等的聚落规模以及聚落内的居住区和墓葬区中均有所反映。

仰韶时代晚期,随着人口数量的增长和村落规模的扩大,聚落间的关系逐渐由封闭内敛走向开放互动,人与人、村落与村落之间开始有了上下、从属关系,社会复杂化现象日益凸显。妯娌遗址出现了明显的聚落布局和规划,大河村三、四期出现了成排的房屋建筑[7],郑州西山遗址甚至出现了中原地区最早的史前城址[8],等等。以上考古发现表明,仰韶时代晚期在中小型聚落中开始出现等级差别,在大型聚落中则产生了更加高级的权力结构[9]。当然,压力和冲突是社会变革的前提,这种复杂化现象绝非氏族内部的自然转化,很可能是在同周边文化的交流、碰撞和融合中,因适应外部环境的变化而逐步(加速)形成的[10]。

龙山时代早期,中原地区的文化重心转至豫西、晋南,庙底沟二期文化即是中原地区的代表性文化。山西芮城清凉寺二期发现了近200 座庙底沟二期文化晚期阶段的墓葬,墓中随葬玉刀、钺、璧、环等玉石器,反映出这批墓葬主人所代表的社会阶层较高[11]。墓中随葬大量玉石器的现象在晋南地区很多,从而表明晋南地区此时已拥有高度复杂的社会系统,当然这种情况只在大型聚落中出现,普通聚落很难见到[12]。

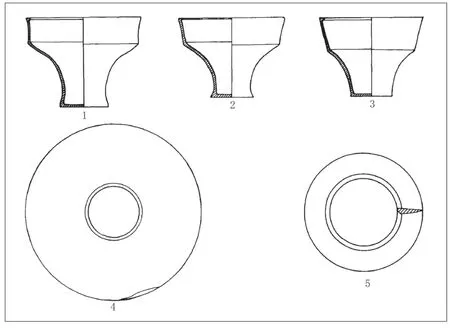

图5 妯娌遗址出土玉璧、石璧、铙形器

图6 妯娌遗址M50 平剖面图

妯娌遗址恰处于仰韶时代晚期至龙山时代早期的过渡阶段,同时又位于庙底沟文化的核心分布区,其社会面貌在形成和发展过程中可谓是时刻承受着周边文化之影响。通过对妯娌遗址出土陶器进行分析,我们发现其早、中期含有大量西王类型因素和少量秦王寨文化因素,晚期含有大量庙底沟二期文化因素和少量大河村五期文化因素,另外还能见到一定比例的屈家岭和大汶口文化因素,以上因素共同构成了妯娌遗址复杂而又多样的社会面貌。

妯娌遗址出现了比较完善的聚落布局与规划。西北部是居住区,东南部是墓葬区,居住区西侧有一条壕沟,壕沟以东为房屋区,以西则为窖穴区。窖穴区附近发现较多的石器埋藏坑,表明石器制作场所已经出现。墓葬区发现55 座墓葬,考虑到墓葬区东侧是断崖,有的墓已被破坏,实际数量显然要高于这个数字。墓葬分布集中,排列有序,根据墓葬形制、墓穴深浅、棺木及二层台的有无可以将这批墓葬分为大、中、小三型,从规格上看已经形成了多层次“金字塔”式的等级结构。

遗址出土大量陶、石、骨、蚌器和动物骨骼等遗物,陶器种类繁多,炊器、盛储器、食器和水器等一应俱全,生活气息浓厚,石器中有大量石刀、石斧、石铲、石锄、石镰等农业用具,此外还有较多石镞、石球、石矛、石网坠等狩猎、防卫用具,骨、蚌器主要是骨针、骨锥、蚌刀、蚌环等。另外还发现了石壁、铙形器等礼器。以上特征反映出当时是一个定居式、以农业为主并兼营渔猎业的社会形态。

妯娌遗址中期发现了1 件玉璧和6 件铙形器,晚期发现了1 件石璧。铙形器整体由两部分构成,上部呈圆筒形,下部呈喇叭形,已复原的3 件铙形器形制相同,与殷墟出土的青铜铙十分接近[13],已经具备了中国古代礼器的基本特征[14]。玉璧略残损,通体黑色,截面呈扁三角形,外径12 厘米,内径7 厘米,厚0.6 厘米。石璧保存较好,通体磨光,圆润规整,中间较厚,周缘较薄,外径18.5 厘米,内径6 厘米,厚1.6~2.4 厘米,是中原地区新石器时代考古所见最大的1 件石璧[15]。玉石璧是中国原始礼制的重要组成部分[16],妯娌遗址玉石璧以及铙形器的发现,表明当时已经出现维护社会等级秩序的礼制观念[17](图5)。

妯娌遗址的墓葬中,以M50 规格最高,墓口长约5.2 米,宽约4.1 米,深约2.8 米,面积约20.86 平方米。墓穴底部设有生土二层台,二层台以下为棺室。棺木内壁涂有朱彩,棺底撒有朱砂。棺内埋葬1 人,为青年男性,骨架保存完好,仰身直肢,除右臂下肢戴有1 件象牙套箍外不见其他随葬品。从M50 的规模看,墓主绝非一般氏族成员,很可能是该地区的一位首领人物(图6)。

妯娌遗址墓葬形制、大小和墓内设置等情况,深刻反映了这一时期民主、平等的社会准则遭到破坏,新的社会文明正在发展壮大之中[18]。值得一提的是,妯娌遗址还发现了3座同属晚期阶段的灰坑葬,坑内均埋葬1 人,有的人骨骨架保存完好,有的则散乱不全,显系非正常死亡,很可能与战乱、疾病有关,而这种灰坑葬在同时期其他遗址多有发现,一定程度上反映出中原地区正在经历着一场空前浩大的社会整合运动,旧的社会秩序和制度濒临崩溃,氏族成员之间的关系不再平等[19]。另需一提的是,虽然妯娌遗址大、中、小型墓的出现已经能够反映社会成员之间的地位不再平等,但是所有墓葬均不见随葬品的现象,又从侧面反映出他们正在抑制这种社会分化的不断加剧[20]。

仰韶时代晚期至龙山时代早期,农业生产水平和社会经济水平都有了很大提升,社会财富开始出现剩余,妯娌遗址袋状窖穴坑的大量出现就是一个很好的体现。庙底沟二期文化时期,虽然旧有的社会氏族制度仍有活力,但是从这一时期多人合葬墓减少,单人葬和个别男女双人葬墓增多,可以看出这种制度正在走向瓦解[21]。当然,考虑到妯娌遗址所在的豫西地区属于中原腹心,一方面可以继续保持中原传统,另一方面又可以快速吸收周边因素而焕发新的活力,这从妯娌遗址早、中期和晚期遗迹、遗物方面的差异中即可看出。正是这些外来因素、习俗的影响以及随之而来的社会动荡,使得豫西地区的社会面貌极具复杂性。

四、结语

公元前4200—前3500年,以豫西、晋南地区为核心的庙底沟文化首次将中国大部分地区的考古学文化融合在一起,形成庙底沟时代。此后中原地区开始进入仰韶时代晚期,各地出现了不同的考古学文化类型,豫西、晋南地区相继出现的西王类型和庙底沟二期文化成为这一时期最具生命力的考古学文化。妯娌遗址处于中原腹心地带,见证了仰韶时代晚期至龙山时代早期中原与周边文化的博弈与互动,并在这一过程当中形成了极其复杂的社会面貌。从妯娌遗址中我们可以看出当时的社会结构已经发生了重大变化,社会开始复杂化,虽然仰韶时代晚期至龙山时代早期中原许多地区的文化发展水平都在原地徘徊甚至下降,但妯娌遗址所在的豫西、晋南地区却呈现出一种较为旺盛的发展势头,在这种不平衡的、此起彼伏的发展格局当中,中原地区开始进入一个文化重新整合的新时代。