目光的变迁:从上帝之眼到机械之眼

2019-08-07井中月

井中月

虽然,以传神与再现进行对比来切入东西方艺术比较研究颇有争议,但是,支持者认为这依然不失为一种有效路径。当然,这种出于学术观念的争论与交流自然是好事。此外,西方文化的日神崇拜与东方文化的月神崇拜,在某种程度上,亦可体现出东西方在思维、审美、知觉、认知等方面的差异性。由于东西方皆处于人类文明的整体区域,固然又不乏一定的共同性。作为一种文化形态,两个区域的人们都经历了视觉观看方式的种种演变,即目光的变迁,这成为研究东西方视觉艺术的另一条重要线索。例如,米歇尔·福柯在1966年出版的《词与物:人文知识的考古学》一书不仅涉及空间、语言和死亡,也涉及目光。他曾生动地描述了一个动人的画面,即“画家退至离画稍远的地方,瞄了模特一眼,或许这是他加上的最后一笔……这只灵巧的手停在目光之上,而目光反过来又落在手的停顿上。在笔头的点睛与目光的焦点之间,这个场景将释放出自己的能量”。所不同的是,这里的目光只是在主客体之间交替,而没有发生明显的历史性变迁。

毋庸置疑,人类的视觉观看离不开“光”。《圣经·马太福音》中写道:“在黑暗中开黎明。”可谓一语道破了“光”在客观世界中的作用和地位。“光”从黑暗中来,却指向光明。“光”不仅是让万物得以显现并被赋予生命的神奇元素,同时“光”的使用在西方油画艺术中扮演着极为重要的角色。例如,光不仅是绘画色调的基础,亦是视觉感知的前提。在神学中,光被赋予“上帝在场、灵魂救赎、正义之力”的独特意蕴。在哲学中,光被抬升到至高的真理位置,亦具有形而上的特殊意义。神学家奥古斯丁的“光照论”就将上帝视为“光之光”,在他看来,这一理性的“真理之光”是万物存在的“逻各斯”(Logos)基础。

(意)波堤切利 《春》 蛋彩木版 203cm×314cm 1482年 佛罗伦萨乌菲齐美术馆藏

《圣经·创世纪》中记述:“神说,要有光,就有了光。”在西方基督教神学系统中,“光”象征着上帝、真理、救赎……因此,在依附于宗教信仰的古典绘画中经常出现基督耶稣、圣母玛利亚、圣子、圣灵等形象。这使得西方古典绘画作为基督教神学的图像再现而蕴含着种种神秘性和神圣性。西方人认为,上帝以普世之光照亮人间,使世人蒙爱。因此,无论是创作者还是接受者,都试图在自我意识中重塑天、地、人、神的恒定秩序。

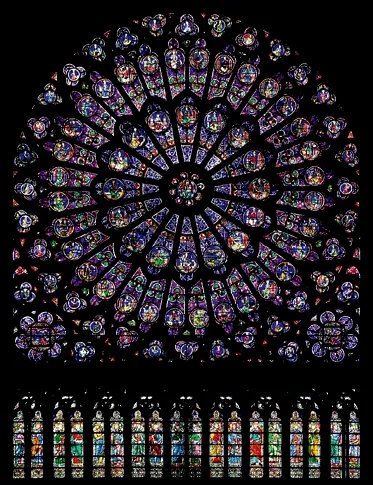

新柏拉图主义的奠基人普罗提诺延续柏拉图“美是理念说”的主张,进而认为世界的本原是“太一”,而艺术只有分享了神所释放的理念的光辉之后,才是美的。因而中世纪艺术以另一种独特的方式彰显了光在视觉图像中的美学功能。当阳光照耀着拜占庭教堂的彩色镶嵌玻璃画时,犹如圣灵显现;圣光普照着圣子,宛若灵光出现,整座建筑透露着一种神圣之光所营造的仪式气氛。而文艺复兴的艺术家为表现“圣像画”中的“圣灵在场”,往往会在圣母或圣子头顶画出光晕,甚至这一特点已流于程式化。相较而言,在文艺复兴时期的艺术家看来,中世纪的拜占庭艺术为突显圣光普照和上帝在场,导致了金色滥用。这种闪耀的金光使远景“抢夺”了近景,压缩了视觉的纵深空间而使画面呈现平面效果,扰乱了绘画中的空间秩序。但是,文艺复兴艺术以三度空间的再现方式,再现的不过是一种错觉的虚幻之物。显然,从中世纪向文艺复兴的艺术演变,是知觉的心灵释放的真实让位于视觉的错觉再现的真实。因此,在面对神时,拜占庭时期的艺术家想必比文艺复兴时期的艺术家更虔诚。

(意)拉斐尔·桑西 《圣座上的圣母子和圣徒》 布面油画 189.5cm×169cm 1504—1505年 纽约大都会博物馆藏

(意)拉斐尔·桑西 《教皇利奥十世与两位红衣主教》 布面油画 125cm×60cm 1518—1519年 佛罗伦萨乌菲齐美术馆藏

歌德曾讲:“注定可见的是被(光)照亮之物,而不是光。”艺术家运用“光”的明暗对比、光线的颜色与来源,以及色彩的层次变化,来表现空间感、质感、光感等,进而产生了具有“戏剧性”的剧场效果、“故事性”的叙事绘画及“视觉性”的光影艺术。由此产生了波堤切利的神圣之光、卡拉瓦乔的神秘之光、拉图尔的人造烛光、莫奈的自然之光、弗莱文的人造荧光、麦考尔的立体之光等。

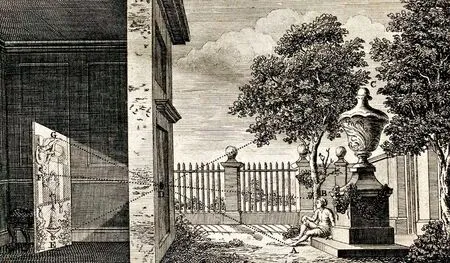

在古典时代,那些充满神秘色彩的古典绘画借助光学器材,在画面上临摹了光学工具所投射的逼真而精妙的线条和光影。根据研究图像资料得知,第一幅真正使用透镜创作方法的绘画出现在1420年左右。“从这一时间段开始,西方绘画突然变得极其精密细致,具有完美的构图、无可挑剔的透视和神奇的光影。”[1]此后,精微的弗兰德斯画派便是明证。

15世纪透镜的发明,产生了具有调节焦距、使投影清晰的功能的“暗箱”①。文艺复兴和古典主义那些卓有成就的绘画大师,诸如凡·戴克、达·芬奇、拉斐尔、丢勒、荷尔拜因、卡拉瓦乔、哈尔斯、委拉斯开兹、维米尔、安格尔、布格罗、库尔贝等画家都使用了这种当时最先进的光学仪器来辅助绘画。例如,在文艺复兴时期的画家拉斐尔的作品《利奥十世像》中,教皇手握放大镜,暗示了16世纪初拉斐尔可能已经借助“透镜”这一光学器材进行造型。而丢勒作于1525年显示他如何采用光学手段解决古琵琶这一曲面物体造型问题的木刻画,无疑是更有力的证据。无独有偶,东方绘画中亦有使用镜子反射成像进行作画的案例。例如,晚唐诗人温庭筠诗曰:“懒起画蛾眉,弄妆梳洗迟。照花前后镜,花面交相映。”镜子不仅可以拓展视觉空间,而且可以呈现多重空间,并在遮蔽与显现之间,营造丰富多变的视觉可能性。透镜的视像最终将物降格为数学上的一点,固定于时空之中。西方绘画运用透视法以写实性的“逼真”再现只是博得了观者的幻觉真实,但却背离了真实的视觉。

即便古典主义画家借助光学仪器来作画,其目的依然只是以技术的炉火纯青来达到图像的逼真再现,进而呈现出神圣之光下特有的理性、均衡、秩序与和谐等。19世纪末,在由古典主义向现代主义的转变中产生了彻底颠覆神圣之光和叙事性绘画的印象主义。这一流派的画家受摄影术的冲击和滋养,纷纷走出画室捕捉稍纵即逝的自然之光下的瞬间景象,从而为现代主义绘画呈现自主功能和遵循自律准则开辟了道路。

(法)乔治·德·拉图尔 《油灯前的马格达丽娜》 布面油画 128cm×94cm巴黎卢浮宫

(法)弗朗索瓦·布歇 《蓬巴杜夫人在梳妆台前的画像》 布面油画 1750年

(法)约瑟夫·卡多 《装扮》 1858年

(美)惠斯勒 《白色交响曲第2号:白衣少女》 51cm×76cm 1864年

蒙特利尔圣母大教堂内景 1

蒙特利尔圣母大教堂内景 2

蒙特利尔圣母大教堂内景 3

众所周知,机械之光不同于神圣之光和自然之光,而是一种人造之光。乔纳森·克拉里在《观察者的技术》一书中指出,19世纪以来观看模式的巨变源于观看主体的感官成为被外在分解、操控的对象。本雅明在《拱廊街计划》中赞美汽油灯和电街灯为18世纪的巴黎带来夜的狂欢、乔治·克劳德用霓虹灯照亮了巴黎大皇宫皆是有力的佐证。在工业文明的黄金时代,霓虹灯进入百老汇、时代广场等公共区域,照亮了纽约曼哈顿。此后人们对光的追求孜孜不倦、永不止息,而这也潜移默化地改变着人们的观察方式。

丢勒笔下近乎照片一样精确的植物

(法)克劳德·莫奈 《草地上的午餐》 (局部) 布面油画 248cm×217cm 1865年巴黎奥赛博物馆藏

清代 佚名 《雍正十二美人图之裘装对镜》

(日)喜多川歌磨 《姿见七人妆系列》 1789年

清代画家改琦作品

(意)卡拉瓦乔 《圣杰罗姆在书房写作》 布面油画 1607年

(德)汉斯·荷尔拜因 《出访英国宫廷的(法)大使》 布面油画 207cm×209.5cm 1533年

纵观历史,科技革命常常会推动技术进步,从而引起社会变革和观念更新,这为目光的变迁提供了可能。18世纪,工业革命带来科学的重大发现,尤其是物理学和光学的进步,科学家重新发现色光构成,产生新的光学器材。19世纪中期,摄影术的产生颠覆了绘画一统天下的视觉再现功能。在当代社会,虽然信息革命带来的新技术的变革方兴未艾,但是,信息、媒体、图像时代的艺术呈现与传播却变得前所未有地泛滥和便捷。我们观看艺术作品的方式与产生的情感也发生了巨大改变,从对原作的凝视、沉思产生敬畏与迷恋,转向掌上刷屏、扫视图像的常态与无奇,快餐式的图像消费使人们越来越无心了解图像的深层含义和精神指向。《美丽新世界》的作者阿道司·赫胥黎((Aldous Leonard Huxley)在对未来社会的预判上堪称“先知”。他指出,我们的文化成为充满感官刺激、欲望和无规则游戏的庸俗文化,我们终将毁于我们所热爱的东西,而真理则被繁琐无聊的事物所淹没。科技的魔力犹如打开的“潘多拉魔盒”给我们带来前所未有的“魔幻式”的视觉神话,而我们随之坠入屏幕的深渊而无法自拔。

巴克森德尔认为,“声称有一种图像观看的正确方式是错误的”。在视觉图像时代,没有哪一种观看方式是最佳的观看方式。对待绘画、照片、屏幕图像的态度不同,观看的方法和感受自然不同。正如约翰·伯格在《观看之道》中所讲:“我们的观看方式受到我们所知的和所信的事物的影响。”[2]同时,“今天的我们总是用一种前人没有用过的方式观看艺术品。”[3]其言外之意是今天我们都带着一种“照相式”甚至“影像式”的眼光观看艺术和世界。这种光学仪器成为一种无法摆脱的经验前提,主宰着我们的观看方式,并潜移默化地塑造了我们的机械之眼。与此同时,我们也观看着前人没有观看到的艺术作品。

关于“目光的变迁”的研究,以下五部经典著作或许可以帮助梳理出一条较为清晰的演变线索。其一,《机械复制时代的艺术作品》(1936)。瓦尔特·本雅明②认为,古典艺术正是具有独特的“灵韵”才具有相应的仪式和巫术功能,机械复制技术造成古典绘画的“灵韵”消散。虽然,本雅明并未对这种现象持以悲观态度,但是,机械复制的确构成了图像泛滥的前提。正如海德格尔在《世界图像的时代》中提出的那样,现代社会越来越被把握为图像。其二,《论摄影》(1977),苏珊·桑塔格在此书中论述了摄影对绘画的冲击并挑战绘画的再现功能,动摇了绘画视觉再现的霸权地位,并且讲述了摄影术如何促使与酝酿了现代主义绘画潮流,随之出现具象绘画到抽象绘画的大规模革命性转变。此后,摄像术的观看方式不仅主宰着绘画的创作方式,也成为主流的视觉观看方式。我们正被不断泛滥的图像所吞噬,而目光的视野也淹没在图像的汪洋之中。其三,《明室:摄影纵横谈》(1980)。罗兰·巴特的这部著作不仅在摄影理论界声誉卓著,而且从符号学与图像修辞学的角度指出摄影机械地复制着永远不可能被复制的东西。其四,《隐秘的知识:重新发现西方绘画大师的失传技艺》(2001)。大卫·霍克尼系统地研究了从文艺复兴至现实主义的画家使用光学仪器进行创作的方法,指出暗箱与镜面等光学仪器在画家艺术创作中的辅助作用。虽然,霍克尼的观点受到多伊菲尔·韦德拉的质疑,韦德拉在《穿越投影放大器:画家还是摄影师》一书中认为,制造和领悟如此精密而又复杂的光学仪器,仅凭一己之力、一时之功是难以完成的。但不可否认,透镜成像的确为“逼真”再现物象提供了有效方法,错觉的真实实际上背离了客观的真实。这些看似“逼真”的图像博得了观众的关注,事实上,只不过是一种视网膜的“欺骗”。其五,《观察者的技术》(2017)。乔纳森·克拉里指出,在19世纪早期,人类经历了一场影响深远的视觉革命,即从“暗箱”模式到“立体视镜”模式,“人类之眼”成了“现代之眼”。观察的转变已经不再仅仅是技术层面的革新,亦涉及社会关系、权力秩序、观念变迁等潜在因素的复杂作用。尤其是3D成像技术和信息科技的进步,使得人类社会由视觉图像时代步入虚拟现实时代。

陆小曼 《仕女图》 1947年

宋代 苏汉臣 《靓妆仕女图》 绢本设色 25.2cm×26.7cm 波士顿美术馆藏

明代 仇英 《贵妃晓妆图》 绢本设色 41.4cm×33.8cm 北京故宫博物院藏

(法)安格尔 《皇座上的拿破仑一世》 布面油画 260cm×163cm 1806年

德国文学家歌德

(英)罗塞蒂 《莉莉斯夫人》 布面油画81.3cm×95.3cm 1868年

美国艺术评论家乔纳森·克拉里所著的《观察者的技术》

约翰·伯格所著的《观看之道》

拉里·贝尔 《巴塞罗那套房6》 1989年

外形近似暗箱的达盖尔相机

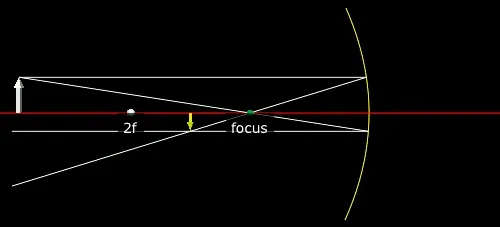

凹面镜成像的原理

因透视错误造成的鼓起的桌面和别扭的钱罐

巴黎圣母院彩色镶嵌玻璃画(玫瑰花窗)

洛伦佐·洛托的作品中东方桌毯纹样的视错觉

丹·弗莱文 《彩虹》

安东尼·麦考尔 《立体之光》

丢勒著作《透视学》中的木刻插图

透镜成像

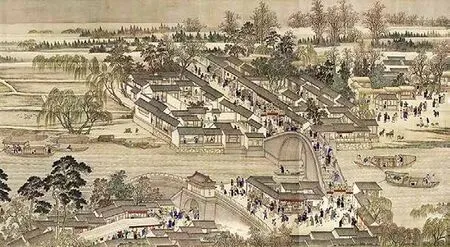

东方绘画散点透视下的移景效果

(英)威廉·霍尔曼·亨特 《世界之光》 布面油画 125cm×60cm 1853—1854年牛津大学藏

纵观西方艺术的图像演变史,西方视觉艺术历经神圣之光的普照、神圣之光与自然之光的结合、自然之光的超越、光学仪器的主宰等几个阶段。基于以上表述,我们甚至可以讲,西方艺术史不仅是一部观念更替史,亦是一部目光变迁史,而这一点在东方艺术史中同样成立。从神学统领视觉,沐浴自然之光,光学仪器主宰,到上帝(神灵)之眼、人之眼、机械之眼,都成为不同时期人类目光变迁的历史印证。

[ 注释 ]

①从文艺复兴到19世纪中叶,画家们其实已经普遍借助“显像描绘器”(Camera Lucida)、“暗箱”(Camera Obscura)和“透镜”(Conventional Lens)等光学仪器作画,而在摄影术发明之后,使用光学仪器进行创作变得更加普遍。

②《迎向灵光消逝的年代:本雅明论艺术》中收录《摄影小史》《机械复制时代的艺术作品》《绘画与摄影》《(法)国家图书馆中国画展》四篇关于摄影理论与艺术美学的文章。