侧胸部扩张带蒂皮瓣在面颈部大面积缺损修复中的应用

2019-08-07李华徐昆明昝涛谢芸刘凯顾斌谢峰

李华 徐昆明 昝涛 谢芸 刘凯 顾斌 谢峰

面颈部大面积烧伤后导致严重瘢痕,除了影响外观,还常因瘢痕增生挛缩,造成颏颈粘连,影响口、眼及颈部功能,儿童患者还会造成颌面发育畸形。传统的植皮手术其术后颜色、质地及弹性等均较差,远期还会形成挛缩,并发不同程度的颈部活动受限和口鼻功能障碍。尤其是儿童患者,在生长发育的过程中需经受多次植皮手术以改善颏颈粘连的症状。因此,临床上主要应用皮瓣而不是植皮术来治疗面颈部瘢痕。但是,面颈部创面的修复不但需要恢复功能,更需重建良好的外观。所以,选择皮瓣时需满足多个条件:①颜色、质地匹配;②皮瓣足够大;③皮瓣尽量薄,不能臃肿[1]。理论上来说,最理想的供区部位应是前胸,但前胸部缺乏可靠的轴型血管,需预构植入血管束,增加了手术的难度和成本,且前胸部皮肤常会伴随面颈部一同烧伤,无法成为供区。除前胸外,次理想的部位就是侧胸部,有以下几个优点:①供区隐蔽;②皮肤薄;③有肋骨支撑,皮肤扩张效率高;④与面颈部皮肤的色泽、质地较为接近,仅次于前胸部。因此,利用侧胸部扩张皮瓣带蒂转移修复面颈部缺损的可行性值得探索。

侧胸部皮瓣很早就被用于修复手术[2-4]。上世纪70年代,Taylor等[3]就描述了该皮瓣;此后陆续有了一些临床应用的报道[2]。但接下来的30余年里,该区域皮瓣的应用并不普及,因为该区域血管分布的类型多变,没有一个恒定的血供来源,在早期超声多普勒技术还不发达的情况下,只能靠术中的探查来确定血管蒂的分布情况,增加了手术的不确定性;另外,侧胸部皮瓣曾被认为是肌皮瓣[5-6],需用胸背动脉或胸外侧动脉连接前锯肌或背阔肌及其表面皮肤形成肌皮瓣,这样不但增加了手术的复杂性,不便摆放扩张器,且肌皮瓣的臃肿也不符合面颈部特征。所以侧胸部皮瓣用于头颈部创面修复并不多见,即使有也是以游离移植的方式进行修复,还未见带蒂转移修复面颈部缺损的报道。此外,目前尚未有侧胸部皮瓣结合应用扩张器的报道。

超声多普勒技术的进步,使探查直径0.2 mm以上的血管成为可能,而且还能对其血流动力学情况进行描述。因此,我们可以在术前利用超声对侧胸部皮肤的血供分布类型进行检测,指导手术设计,极大地提高了应用侧胸部皮瓣的安全性和可靠性。同时,结合应用皮肤软组织扩张术,不但可以增加供区面积,增强皮瓣血供,使皮瓣变薄,从而更适合于修复面颈部,还有利于一期关闭供区,减少供区继发损伤。另外,以往侧胸部皮瓣的应用基本以游离移植为主,带蒂转移只用于修复腋窝及其周围瘢痕。而游离移植增加了手术的风险和成本。因此,我们尝试将侧胸部皮瓣的血管蒂充分解剖后,经锁骨下和胸大肌下隧道穿出,带蒂转移修复颈部及下面部缺损,使侧胸部皮瓣的应用变得更加安全可靠。

1 资料与方法

1.1 解剖学基础回顾

侧胸部皮瓣在解剖学上与其他多数轴型皮瓣相比,最大的特点是没有一支确定的供养血管,而是以供皮瓣区的部位区域来命名的。该瓣范围上至腋窝顶部,下界可达第八肋缘,前后界分别为胸大肌与背阔肌[2]。其血供可来源于3套动脉系统:①肩胛下-胸背动脉系统,胸背动脉在走行至约第3肋间水平时发出皮支,沿腋后线向下后方走行[6-7];②胸外侧动脉系统,胸外侧动脉自腋动脉或肩胛下动脉发出,沿腋前线或腋中线走行,在乳头水平附近发出皮支;③副侧胸动脉系统,副侧胸动脉在肩胛下动脉和胸外侧动脉之间,从腋动脉的前面发出,在腋中线附近垂直向下走行,是腋动脉的直接皮支[2,5,8]。 这 3套动脉系统均有伴行静脉,都可供养侧胸部皮肤,且供养侧胸部皮肤的类型多变,可以1支为主,也可以2支共同供养,甚至3套血管同时供养皮瓣(图1)[9-12]。此外,此区域还有1支独立的胸腹壁静脉,与这3套血供系统均不伴行,但口径大,出现率高,术中如遇到此静脉,建议保留。

图1 侧胸部皮瓣血供系统示意图及尸体解剖示例Fig.1 Schematic diagram of blood supply system of lateral thoracic flap and autopsy example

1.2 手术方法

本组共10例,其中男5例,女5例,年龄16~45岁(平均28.6岁),均为烧伤后面、颈、胸部瘢痕增生患者。6例伴有颈部瘢痕挛缩;2例有口周增生性瘢痕,伴反复发作的毛囊炎;1例前胸部及颈部瘢痕挛缩,影响颈部活动。10例患者至少有一侧侧胸部皮肤完好。手术分两期进行:一期在全麻下行侧胸部扩张器埋植术。术前,用超声多普勒确认侧胸部皮瓣的血管情况,包括供养血管的位置、血管穿支进入皮下脂肪的位置,供养血管的口径及血流动力学情况,并在皮肤表面标记。在侧胸部位按照扩张器形状标记分离范围。扩张囊的上界低于乳头水平,下界不超过肋弓下缘,女性患者避开乳房。

手术切口设计在扩张器后缘,切口长10~15 cm,深度达肌膜表面,在此层次进行分离,注意勿损伤多普勒超声所显示各条血管的皮肤穿支。术后2周开始注水,每隔3 d注水1次,每次注水到扩张器表面皮肤紧张为止。注水时间4~6个月不等,注水量800~2 200 mL 不等。

扩张充分后行二期手术:首先以超声多普勒结合透光实验测出动、静脉所在位置,在皮肤表面标记。为提高皮瓣的成活率,在术前2周行皮瓣延迟术(可在局麻或基础麻醉下进行)。根据待修复缺损区域制作模型,以腋窝中点下方3 cm为旋转点,在扩张皮瓣上设计供区皮瓣。为防止皮瓣挛缩,供区皮瓣较模型半径向外放大1~1.5 cm,同时注意尽量使供区能直接关闭,女性患者勿造成乳房变形。延迟术2周后行皮瓣转移术。患者平卧位,术侧胸部垫高,手臂及肩部消毒,便于在术中灵活摆放位置。首先解剖血管蒂,按照超声多普勒提示的血管位置,在皮瓣近端扩张器表面寻找到血管后向腋窝方向解剖,直至腋窝顶部。血管蒂分离的长度以能够将皮瓣转位修复创面为度,理论上最高可解剖到腋动静脉发出分支处。皮瓣可单独以1组动静脉血管为蒂,也可以2组动静脉血管为蒂。在腋中线附近有一条胸腹壁静脉,管径较粗(超过2 mm)。若发现这根静脉,术中尽量保留,有利于皮瓣静脉回流。血管蒂完全游离后,按照延迟切口的范围切开扩张皮瓣,将侧胸皮瓣完全掀起,经胸大肌下方穿过隧道到达颈胸部及面部。按照皮瓣实际大小和范围,切除颈胸部瘢痕,将皮瓣与受区缝合,确保蒂部无卡压及张力后,缝合供区。

2 结果

10例患者中,修复颈部瘢痕6例。下颌部瘢痕1例,胸部瘢痕1例,口周瘢痕2例。9例获得满意疗效,颌颈粘连和面部功能及外观得到改善。术后随访3~15个月,皮瓣色泽质地均良好,颜色与颜面部接近。10例皮瓣中5例完全成活,4例远端有1~2 cm边角区域发生暂时性血供障碍,换药后愈合。另有1例患者拟用侧胸皮瓣修复口周瘢痕,因修复位置高,为延长旋转轴,近侧1/2皮瓣设计为皮下蒂,皮瓣设计在扩张器远侧部1/2,使皮瓣蒂部延长了8~10 cm。此外,皮瓣转位的同时将口裂部位切开了4 cm。结果口裂切口以下的皮瓣成活,而口裂上方的皮瓣发生坏死,坏死面积约占整个皮瓣的1/3,遗留创面以全厚皮片修复。8例患者侧胸部供区一期直接拉拢缝合,2例患者侧胸部供区遗留2 cm×4 cm创面未能闭合,以植皮覆盖。远期随访发现,该患者供区遗留约1 cm宽的瘢痕,需要时可行瘢痕修整(表1)。

表1 10例患者治疗结果Table 1 The therapy results of the 10 patients

本组中有2例肥胖患者,侧胸部皮瓣转移至面颈部仍显臃肿。3~6个月后,行2次皮瓣修薄及边缘“Z”改形,最终均取得了良好疗效。其余患者皮瓣经扩张后均较薄。

3 典型病例

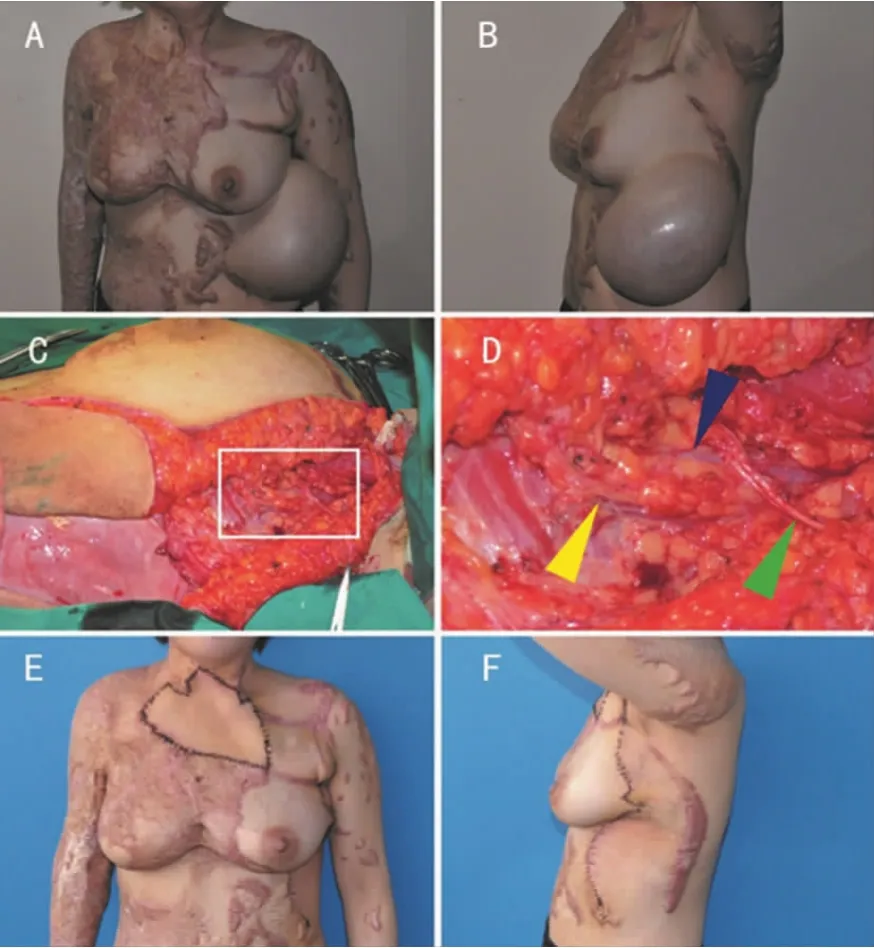

患者,女性,29岁,大面积化学烧伤后期。左侧胸部埋置500 mL长方形扩张器,注水至1 600 mL后切取扩张皮瓣,带蒂转移修复前胸瘢痕,供区直接缝合(图 2)。

图2 典型病例1Fig.2 Typical case 1

患者,男性,25岁,烫伤后瘢痕挛缩畸形,颏颈胸粘连。左侧胸部埋置500 mL长方形扩张器,注水至1 500 mL后切取皮瓣,带蒂转移修复瘢痕松解后创面(图 3)。

图3 典型病例2Fig.3 Typical case 2

4 讨论

面颈部烧伤后瘢痕的修复,即要恢复功能,对外形又有很高的要求,应使用尽量薄而大且色泽与面颈部接近的皮瓣,达到形态和功能修复的目的。因此,锁骨上、胸三角区的皮瓣应是修复面颈部瘢痕的首选,该区域离紧邻面颈部,皮肤质地和色泽与面颈部最接近,且皮下脂肪较薄。但是,大面积烧伤患者此区域往往也有烧伤瘢痕,无法成为皮瓣供区,即使皮肤完好,能提供的皮瓣面积也有限,且该部位属于相对暴露区域,供区继发损伤对外观也会有一定影响。其他部位的皮肤也有能提供大面积皮瓣或肌皮瓣的,但多较为臃肿,颜色质地不佳,与面颈部特征不协调,且需要游离移植,存在血管吻合并发症的风险。鉴于上述原因,侧胸部作为皮瓣供区,在面颈部的创面修复上,具有如下一些优势:色泽与面颈部皮肤较为接近,仅次于锁骨上、胸三角区;质地较软较薄,皮下脂肪较少,优于背部及四肢皮肤;部位隐蔽,作为供区不影响外观,且结合扩张器的应用多可一期闭合供区创面;皮肤弹性好,无毛发生长,可供扩张的面积大,且下方有肋骨支撑,扩张效率高,可形成较大的皮瓣;此外,由于侧胸部是非暴露部位,很多烧伤患者往往该部位能保持完好,这点是锁骨上和胸三角区的皮肤不具备的。因此,侧胸部皮瓣可以成为面颈部瘢痕缺损修复的最佳供区之一,既能提供大张的薄皮瓣,色泽质地与面颈部较接近,遗留的供区继发损伤又很小。

以往侧胸部皮瓣应用不多,与其血供来源变异大有关。该部位有3套血供系统供养,且类型多变,可以1支为主,也可以2支共同供养,甚至3套血管同时供养皮瓣。这种血供类型的多变使其应用受到限制。但是,不论其血供类型如何多变,只要术前超声能探及1或2支明确的供养血管,都可形成大面积的岛状皮瓣。而如果皮瓣的血供是3支型,则往往3支都较细小,无法形成大面积岛状皮瓣。本组中,有6例使用了胸外侧动脉为蒂,有3例使用了胸背动脉皮穿支为蒂;另有4例患者使用了副侧胸动脉为蒂。另有3例患者术中在腋中线附近发现纵行走行的胸腹壁静脉,也予以保留。10例中共有3例(30%)使用了2组动脉系统作为血管蒂,其余7例使用1支主要的滋养血管为蒂。

侧胸部皮瓣血供的变异较大,主要是皮瓣的滋养血管类型变异,其次是血管走行的位置差异以及皮穿支发出点的位置差异。值得注意的是,皮穿支出现并一定可用来作为滋养血管,因有时穿支较细小,不能供养皮瓣,所以皮穿支出现的概率对手术设计的指导意义并不大。我们在术中及术前B超探查中也发现,部分患者胸外侧动脉或胸背动脉的皮支较细小甚至缺如,无法形成皮瓣;而另一方面,副侧胸动脉的出现虽然不恒定(本组出现率为40%),但系由腋动脉发出的直接皮动脉,走行较长,口径较粗(一般>1.2 mm),没有肌支,血流速度>20 cm/sec,因此只要副侧胸动脉出现,就是非常可靠的血供来源。此外,因其走行表浅、没有肌支,特别适合在其下方放置扩张器。所以,副侧胸动脉只要出现就适合作为侧胸部皮瓣的血管蒂,术前超声检查时应特别留意。

以往将侧胸部皮瓣误认为是前锯肌肌皮瓣,所以没有结合应用扩张器的报道。本组患者中,皮瓣形成时均没有携带前锯肌,而是使用皮肤穿支或深动脉直接皮支作为滋养血管,2例患者携带少量的背阔肌肌袖围绕在胸背动脉皮穿支周围。因为皮瓣不带前锯肌,因此可以方便地放置扩张器,只要分离扩张器囊在肌膜表面进行,同时避免损伤皮肤穿支从深面进入皮下组织的位置即可。侧胸部位皮肤弹性好、面积大而平坦、肌肉层薄,其下方有肋骨的支撑,注水量往往可达到1 500 mL以上,利于提供大面积的皮瓣且可一期关闭供区。不过女性患者若扩张器位置靠前,可能会影响术后乳房的形状,尤其是乳房较肥大患者,术前设计时需加以注意。

本组病例中有3例皮瓣远端有1~3 cm的坏死,均为静脉回流不畅所致,虽然在术后采取了相应的对症处理措施,但皮瓣远端仍然发生了淤血坏死。另有1例患者,出现一过性的静脉回流障碍。分析原因,我们认为可能是形成岛状瓣时将浅表静脉离断,皮瓣仅靠供养动脉的伴行静脉回流,从而造成静脉回流不畅,特别是在只有1套供养血管的情况下;另外,还可能是因为皮瓣的蒂部太长,且180°扭转,穿过隧道的过程中较易受到挤压,从而产生静脉回流障碍。针对这个缺点,建议在术前常规行皮瓣延迟术,以阻断其他方向的血供,使皮瓣内部血供模式重建,增加其轴型血管的供氧能力。术中保证隧道宽松,皮瓣蒂长度充分,避免血管蒂的压迫、扭转等。此外,如术中发现胸腹壁静脉,应设法将其保留入皮瓣中,增加皮瓣的静脉回流。

术前超声对侧胸皮瓣具有重要意义。本组中有5例在埋置扩张器前及皮瓣转移前均进行了超声探查,对皮瓣的血供定位,然后再设计切口和皮瓣的范围,5例患者中仅有1例在远端有2 cm直径的局限性坏死,其余均完全成活;而早期未用B超探查的5个病例中,有1例患者于皮瓣中央切开再造口裂后,切口远端的皮瓣发生了坏死,占皮瓣面积的1/3以上,可能是由于再造口裂时损伤了皮瓣内的主要供养血管,若能在术前行B超探查或可避免。

4 结论

带蒂转移的侧胸部扩张皮瓣,色泽、质地好,面积大而薄,供区损伤小,非常适用于修复颏颈粘连和下面部瘢痕切除,尤其适合胸前部、胸三角区亦有烧伤的患者。其血管蒂长,可形成带蒂转移的岛状皮瓣,相对游离移植更为安全和简便,只要结合超声多普勒探查,是安全可靠的皮瓣,易于在基层医院推广,可成为修复面颈部大面积瘢痕缺损的良好方法。