《傲慢与偏见》中班纳特太太的行为解读

2019-08-06梁艳玲覃丹丘彩玲

梁艳玲 覃丹 丘彩玲

摘要:在《傲慢与偏见》一书中,简·奥斯汀塑造了一个粗鄙、浅薄、拜金、爱钓金龟婿的母亲形象——班纳特太太。[1]本文基于行为主义和马斯洛需求层次理论,结合文章中班纳特太太所面临的现实环境,分析班纳特太太内心需求和行为动机,深刻解读班纳特太太这一形象,阐述在有所限制的现实环境面前女性所处需求层次及相应的行为表现。

关键词:傲慢与偏见;环境;需要层次;行为动机

[中图分类号]:I106[文献标识码]:A

[文章编号]:1002-2139(2019) -17-140-02

引言:

《傲慢与偏见》是英国女作家简.奥斯汀的最具代表性的作品之一,它用诙谐、幽默、细腻的语言,描写了以伊丽莎白和达西先生的爱情为主线的男女日常的言谈和行为举止,生动地展示了每个人物的行为特征。学者们对《傲慢与偏见》已做不同角度的分析和研究[2]。其中,伊丽莎白的母亲班纳特太太一直是小说反讽基调的重要人物[3]。“她的心智就沒有那么复杂。她心眼浅、见识窄、又情绪化、一遇到不称心的事就幻想自己神经衰弱。她的人生大事就是把女儿都嫁出去;她的人生慰藉就是走访四邻,打听消息。”(奥斯汀,2013:5)她似乎被捕述成了一个愚蠢、粗俗、贪婪,一门心思只为嫁女儿的庸俗不堪之人。

可当读者鄙夷、嘲讽班纳特太太时,却似乎忽略了她所处的现实环境和困境。从女儿们的外貌可以推测班纳特太太曾是美人,作为班纳特太太且从父亲那里继承了四千英镑的遗产,她本可生活富足,可她为何如此迫切地把邻居中单身有钱男性都视作女儿的目标丈夫?一心只为把女儿们嫁给有钱人?是什么促成她这样的行为呢?本文结合行为主义理论和马斯洛需要层次理论,尝试从环境、需要层次和行为动机的关系等角度解读班纳特太太。

一、理论基础

正如行为主义心理学家班杜拉(1971)所说:“人的行为是内部因素和外部环境相互作用的产物。个人、环境和行为是相互影响、彼此联系的,组成了相互作用的系统,三者影响力的大小取决于当时的环境和行为的性质。”[4]在环境的影响下,人往往会相应地形成一定的意识和行为习惯。因为环境提供的条件能激发人的能动性,人为了生存和发展会能动地适应或改造环境。所以,不同的环境会激发人不同的生存和发展的需要层次,进而激发不同的行为动机。

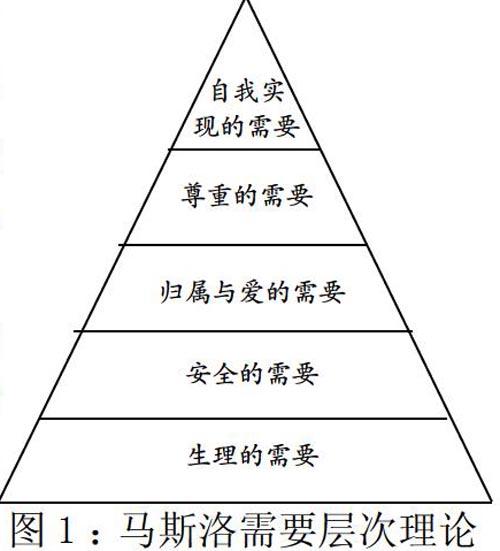

且根据美国著名社会心理学家亚伯拉罕·马斯洛提出的需要层次理论,人的行为动机和人格的发展是由不同的层次需要决定的。人的众多需要,按其性质由高到低可分为五个层次(如图1):生理需要、安全需要、归属与爱的需要、尊重需要、自我实现的需要,前三种为低层次需求,后两种为高层次需要。各种需要之间不但有高低之分,而且有先后顺序,只有低一层次的需要得到满足或者部分满足后高一层次需要才会产生。[5]

二、社会环境和女性的需求层次

十九世纪初的英国生产力迅速发展,财富累积速度惊人,新贵族阶层也在此时产生,并在社会中占据重要地位。这一时期,财富在某种程度上成了人的身份地位与价值的象征。人们渴望通过不断积累财富提高自身社会地位,以满足他们的尊重需求——对获得能力、地位、名誉等需求。对财富的追求影响了人的婚姻观,且当时女性处于男性社会中,不管是财富获取还是婚恋选择都深受限制。

小说中以班纳特太太为例的大多数女性的社会地位比男性低,且社交自由受到限制。班纳特太太希望女儿们有机会结交来自上层社会的宾利先生,可她不能独自去拜访,只能设法讨好并求助丈夫班纳特先生,在话语中不停地强调“亲爱的”以期盼他同意。丈夫满不在乎、敷衍地拒绝时,她无奈至极却无法反驳或责备他。得知丈夫已拜访宾利先生后,她对他千恩万谢。“你真是个好心肠的人,我亲爱的班纳特先生!”(奥斯汀,2013:9)她在女儿而前赞扬他是一个很棒的父亲。“你们有个多棒的父亲啊……我不知道你们怎样才能报答他的恩典。”(奥斯汀,2013:9)此外,社交活动的主权掌握在男性手上,女性处于被动地位。女性主要是通过舞会认识和结交男性,可男性掌握着舞会的举办权。在舞会上,她们也只能等待着男性的邀请。当大女儿简.班纳特两次受到宾利先生邀请跳舞时,大家对她羡慕不已,因为她得到宾利先生的青睐。

其次,无论富裕家庭还是贫穷家庭的女性,基本没有实质性的工作和收入来源,且大部分女性没有继承权,没有财产,她们也无法进行其他的经济活动。有些富裕家庭的女性相对比较幸运,比如宾利先生的妹妹,她们可以得到父亲那里得到一笔丰厚钱当作嫁妆,这是吸引男性追求的原因之一,也是她们可以匹配更好丈夫的条件之一。一般家庭或贫困的女性,只能得到一小笔嫁妆或甚至没有任何嫁妆,她们比较难攀上好的夫家,未来也充满未知。这也是为何莉迪亚要去布莱顿,班纳特先生满不在乎地说:“幸亏她贫穷,没有人会把她当作追求目标。”(奥斯汀,2013:299)因为大部分男性在选择妻子时都会考虑这个问题,即使是每年收入一万英镑的达西先生对伊丽莎白表白前也因为她的地位出身和家庭而做了长久的思想斗争,并表示他对伊丽莎白的喜欢违背了自己的意志和理智。“我竭力挣扎,可是完全没用……我的感情再也压制不住了……”(奥斯汀,2013:244)他甚至觉得自己的顾虑是理所当然的,对伊丽莎白的拒绝表示惊讶和气愤。

这样的现实环境决定了女性只能通过嫁给一个经济条件好的男人来保证生理、安全需求,改变社会地位,满足更高一层的需要。如小说开头就表明,“有钱的单身汉必定需要娶个太太,这是一条举世公认的真理。这样的单身汉刚搬到一个新地方的时候,虽然左邻右里还完全不了解他的性情如何,见解如何,可是,既然这样的真理早已在他们心目中根深蒂固,就不免把他视为自己这个或那个女儿理所应得的一笔财产。”(奥斯汀,2013:1)因此,当威廉夫妇听到班纳特先生遗产的继承人柯林斯先生想娶女儿夏洛特时,他非常高兴,认为这个女婿很合适女儿,因为夏洛特没有遗产可以继承,他们的结合对家族大有益处。他却从未考虑这个女婿其实是夸夸其谈、迂腐不堪的人,卢卡斯太太甚至已经开始盘算着班纳特先生能活多少年。

三、班纳太太的社会现实、需求层次和行为动机

班纳特太太而临着残酷的社会现实。她的丈夫全部财产几乎都在‘一产业上,每年有两千英镑收入,虽然父亲留给她四千英镑的遗产,她可以满足生活需求却难以弥补丈夫财产的不足。可她有五个女儿,她们可以获得的嫁妆微乎其微,根本不足以吸引男性。而且,班纳特先生没有儿子,根据当时的法律规定,他去世后,所有财产只能交给远房侄子柯林斯先生,而女儿们却一无所有且随时可能被人轰出门。这些都给处于中产家庭,无法为五个女儿提供充足嫁妆的班纳特太太带来巨大的压力。在衣、食、住、安全等最低层次需求都得不到满足之时,班纳特太太根本无法发展较高层次需求,只能一次次表示不能接受,一直在挣扎,希望通过把女儿嫁給富人改变这一切。因为她爱自己的女儿,她会抓紧机会就在宾利先生而前赞扬大女儿简;最初,她讨厌达西先生是因为他对伊丽莎白的轻视,她甚至不能容忍丈夫说女儿的不是。

无情的现实环境以及对女儿的爱激发了班纳特太太明确的生理、安全需求层次和行为动机:千方百计把女儿嫁给有钱的单身汉。不管男性的人品如何,首先要有财产,只要能嫁出去,她们才不会一无所有,甚至露宿街头。她不得不天天谋划着给女儿们找夫婿,只要是有财产的单身汉,都被列入择婿范围,让人觉得她拜金、不务正业。正如她对女儿们所说的那样:“我们都一把年纪了,天天去结交新朋友可不是什么有趣的事情;可是为了你们,我们什么事都肯去做。”(奥斯汀,2013:10)她知道要下大雨,却狠心地要大女儿简骑马应邀去吃饭,为的是简可以在宾利家留宿,让他们有机会相处。当班纳特先生责备她害得女儿得病时,她辩驳“我才不会担心她会有什么。人哪会因为小伤风而死掉?”(奥斯汀,2013:41)事实的确如此,后来宾利先生疏远简后,简的痛苦、失落以及窘迫远远比这小感冒大得多。

无情的现实环境以及对女儿的爱使班纳特太太没有心思和精力去考虑自己的语言表达是否妥当,是否被人尊重和认可。“当一个女人已有五个成年的女儿,就不该对自己的美貌再有什么念头。”(奥斯汀,2013:3)她的敏感神经、行为动机以及喜怒哀乐全都牵系于女儿是否能出嫁。当得知搬来新邻居宾利先生时,她想方设法拜访他;当柯林斯先生到访时,她严词抱怨;当柯林斯先生赞美她家里的东西,只因把它们看做是自己的未来财产时,她非常难受;当知道柯林斯先生有意娶伊丽莎白时,她欣喜若狂,满脑子想着自己准备要嫁两个女儿;当她知道柯林斯先生要娶夏洛特时,她深受打击,对伊丽莎白拒绝求婚的举动失望不已,数落邻居卢卡斯一家的不是;当得知小女儿莉迪亚和威科姆私奔,她非常忧虑,想让班纳特先生去跟他决斗,逼威科姆娶女儿,却又担心丈夫被杀死,遗产被别人继承,她和女儿无家可归;当莉迪亚和威科姆结婚时,她欣喜女儿找到归宿,不计前嫌。

四、结语

或许班纳特太太词语贫乏却经常长篇大论,言谈失礼而直接吓退了宾利先生,也遭到了达西先生的鄙视。[6]她的神经、粗俗的言语和行为足以被他人以及自己的丈夫嘲讽,甚至使自尊心极强的伊丽莎白脸红和羞愧,可又谁能懂这个母亲在男性社会中对生理、安全基本需求的渴求。

在那个时代的英国,女性社会地位不高,难以获得财富。大部分女性只能通过嫁给一个“体而的丈夫”摆脱困境。班纳特太太所处的残酷现实环境和财产因素使她的需求层次只能停留在生理、安全需要层次,也就是对衣、食、住、安全、生活稳定以及免遭痛苦、威胁或疾病等的需求,而为了满足这些需要,她迫切地要把女儿嫁给有钱人。“粗鄙”、“贪婪”的班纳特太太也只不过是一个在男性社会中可怜而又无奈,在现实的环境中为自己的五个女儿博取砝码,平衡内心的需求的母亲。

参考文献:

[1]简·奥斯汀傲慢与偏见[M].世界图书出版公司,2013.

[2]牟筱瑾.《傲慢与偏见》的写作手法分析[J]语文建设,2016(07):66.

[3]李雪维.基于言语行为理论视角分析《傲慢与偏见》中的言语反讽[J].现代交际,2018(22):74.

[4]张大均.教育心理学[M].人民教育出版社,2015:78,146.

[5]亚伯拉罕·马斯洛,许金声、程朝翔译.动机与人格[M].华夏出版社,1987:40-68.

[6]彭开明.语言与人物刻划——班纳特太太语言特点分析[J].外语教学与研究,1995.