《沉默之塔》鲁迅译本中的异化翻译策略

2019-08-06李文静

李文静

摘要:劳伦斯·韦努蒂主张异化策略,提出在翻译中保留原文异质性成分,接受源语文本的语言差异和文化差异,使得翻译不受译入语文化的支配。无独有偶,我国著名文学家及翻译家鲁迅先生也主张异化翻译策略。他翻译的森欧外的短篇小说《沉默之塔》就是其中一个采用异化翻译策略的典型例子。本文将原文与译文文本进行对比分析,从词汇和句子两个方面来分析鲁迅采用的异化翻译策略。

关键词:《沉默之塔》;鲁迅;异化;翻译策略

[中图分类号]:H315.9[文献标识码]:A

[文章编号]:1002-2139(2019) -17-138-02

一、劳伦斯·韦努蒂的异化翻译理论

韦努蒂的翻译理论指出,造成当代出版界译者通常是“隐形”的原因是:译者本身倾向于译成“流畅的”目的语,译出地道“可读”的译文,因此造成一种“透明的幻觉”。另一方面,在目的语文化阅读翻译文本时,也要求翻译文本读起来流畅,让译文看上去根本不是译文,而是“原作”。对于这种归化的翻译策略,韦努蒂是持相反意见的,他认为英美翻译中占主导的归化现象是“一种翻译的种族中心主义暴力。他主张异化策略,意在通过突显原文的异质性成分,并保护其不受译入文化的支配,显示译者的存在,提倡译者“显形”。[1]

韦努蒂的这种翻译主张虽然有时会破坏目的语的语法和文化规范,从而给目的语读者带来一些阅读障碍,但是有利于提高译者的地位,有利于原语中的异质性元素进入目的语文化。

二、鲁迅的异化翻译策略主张

1919年以前,文言文在中国社会中占据主导地位,是主要的书而用语。虽然当时中国有一些开明人士主张向西方学习,但是依旧推行文言文,例如严复、林纾等许多在中国有着举足轻重地位的翻译家,大都是采用归化的翻译策略,使用文言文进行翻译。鲁迅在早期也采用归化的翻译策略,使用文言文进行翻译,还曾经以中国传统小说的形式为外文作品加标题。

随着新文化运动的爆发与深入,知识分子们大力主张用白话文进行写作和翻译,提倡借鉴吸收西方语言的长处来丰富汉语的表达。鲁迅便成为了这场运动的大力倡导者,并以自己的文学和翻译活动来支持这场运动。鲁迅认为唤醒中国民众的国民意识,要想彻底启迪民众,还要对中国语言进行改造。因此,鲁迅有意识地将外国新文艺流派的异国情调介绍给中国读者,目的就是为了使国入学习现代文的作文技巧。他主张异化的翻译策略,强调宁信不顺,希望以此丰富汉语的表达,推动汉语表达向现代化转型。

三、《沉默之塔》中异化翻译策略分析

《沉默之塔》是日本文学家森鸥外于明治四十三年十一月创作的一篇具有讽刺日本明治政权专制主义色彩的短篇小说。在将近十年后,鲁迅将《沉默之塔》翻译成中文。他翻译该作品时正处于新文化运动的时期,也是他的异化翻译思想成型的时期。

在对《沉默之塔》的原文和鲁迅译文进行对比的过程中,可以发现鲁迅的异化翻译思想渗透在他的译文表达中。本文结合韦努蒂的异化翻译理论,从词汇和句子两个方而来分析鲁迅的翻译策略。

(一)词汇的翻译

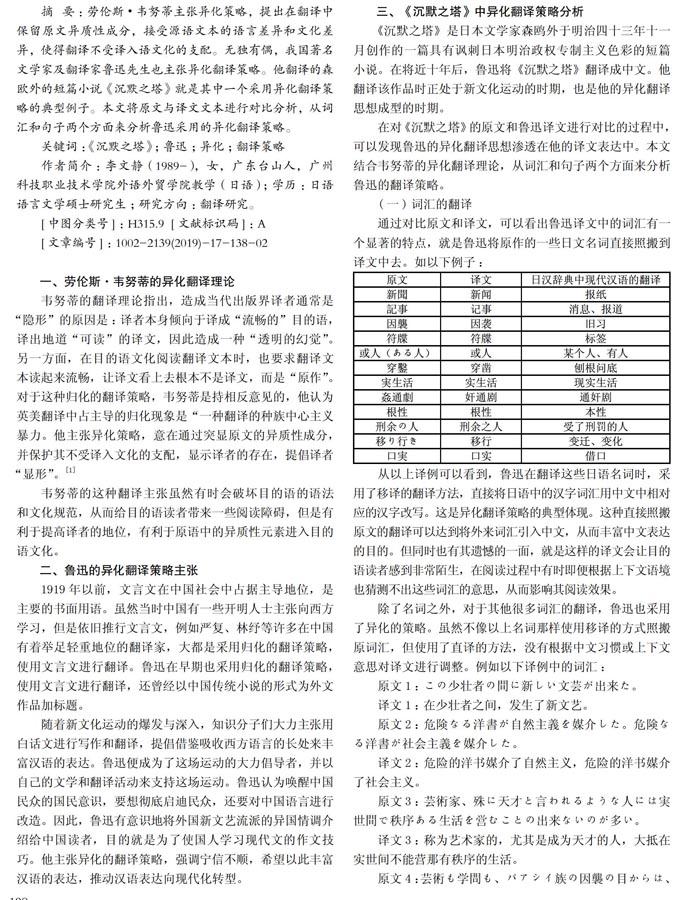

通过对比原文和译文,可以看出鲁迅译文中的词汇有一个显著的特点,就是鲁迅将原作的一些日文名词直接照搬到译文中去。如以下例子:

从以上译例可以看到,鲁迅在翻译这些日语名词时,采用了移译的翻译方法,直接将日语中的汉字词汇用中文中相对应的汉字改写。这是异化翻译策略的典型体现。这种直接照搬原文的翻译可以达到将外来词汇引入中文,从而丰富中文表达的目的。但同时也有其遗憾的一面,就是这样的译文会让目的语读者感到非常陌生,在阅读过程中有时即便根据上下文语境也猜测不出这些词汇意思,从而影响其阅读效果。

除了名词之外,对于其他很多词汇的翻译,鲁迅也采用了异化的策略。虽然不像以上名词那样使用移译的方式照搬原词汇,但使用了直译的方法,没有根据中文习惯或上下文意思对译文进行调整。例如以下译例中的词汇:

原文1:?少壮者の問?新?文芸?出来?。

译文1:在少壮者之间,发生了新文艺。

原文2:危険?洋書?自然主義?媒介?。危険??洋書?社会主義?媒介?。

译文2:危险的洋书媒介了自然主义,危险的洋书媒介了社会主义。

原文3:芸術家、殊?天才?言?人?世問?秩序?生活?出?多?。

译文3:称为艺术家的,尤其是成为天才的人,大抵在实世间不能营那有秩序的生活。

原文4:芸術?学問?、?族?因?目?、危険?見?。

译文4:无论是艺术,是学问,从派希族的因袭的眼睛看来,以为危险也无足怿。

在以上四个译例中,鲁迅将原文1中的『出来?』直译为“发生了”,对于这样翻译后的译文意思,目的语读者也可以理解到這是“产生了”的意思,但也许读起来时还是会觉得句子的表达生硬别扭。另外,对于原文2中的『媒介?』译为“媒介了”。因为日文和中文中都有汉字,而且有很多汉字词汇表达的意思相同,所以有时候像鲁迅这种将日文表达直译成中文中对应的汉字词汇,译文读者根据上下文意思也能明白此处的“媒介了”是“传播了”的意思。鲁迅的这种直译虽然不符合中文的表达习惯,但能使译文富有异国情调,能丰富中文的表达。同样,站在读者的阅读感受这一角度来说,相比鲁迅把原文3的『秩序?生活?営』翻译成“不能营那有秩序的生活”,将原文4中『因襲?目?』译为“因袭的眼睛”,笔者认为将其分别翻译成“不能过那种有秩序的生活”、“因循守旧的眼光”更能被读者理解,但会缺少异国新意。

在词汇翻译上,鲁迅按照其异化的翻译策略,主要采用了移译和直译的翻译方法。正如韦努蒂在阐述其翻译思想使所提到的,这样的异化策略虽然会给目的语读者造成一定的阅读障碍,但有利于原语的异质性元素进入到目的语文化。而将日语词汇引入汉语中,从而丰富汉语的表达,正是鲁迅翻译日文小说的目的之一。

(二)句子的翻译

日语和汉语在句法和表达习惯上都有很大的差异,但鲁迅在其翻译实践中还是坚持对日语句法的直译。

原文5:自然主義の小税? のの内容?人の目?附?の?因襲?消極的?否定?積極的?何の建設?所?事?。

译文5:所谓自然主义小说的内容上,惹了人眼的,是在将所有因袭,消极的否定,而积极的并没有什么建设的事。

在译例5这个句子中,原文按照日语“主宾谓”的语序,把『否定?』这一动词谓语放在了短句的最后。在将日语翻译成中文时,一般会按照中文的句法来调整语序,将动词放在宾语前而,译为“是消极的否定所有因袭”。但是,鲁迅在翻译时并没有对语序进行调整,而是按照日文原文的语序直接翻译。

原文6:暫?、脚長?新聞?卓の上?置?、退屈?颜?、己?掛?。

『?塔の往見?来?。』

译文6:因为暂时之前,长腿已在桌子上放下了新闻,装着无聊的脸,我便又兜搭说:

“去看了有一座古怪的塔的地方来了。”

在这两个句子当中,鲁迅将『暫?』译为“暂时之前”,将『退屈?顔?』泽为“装着无聊的脸”,将日语固有句型『~見?来?』译为“~来了”。这些都是在直接模仿日语的表达,尤其是“去看了一座有古怪的塔的地方来了”这一句译文完全直接套用日语的句式。这样不增添一个词,也不减少一个词,完全忠实于原文句式的译文非常不符合汉语的表达习惯。

原文7:Bakunin、Kropotkin?绍介?の?、無政府主義者?訳?の?、必?の主義?遵奉?、直? ?頷?、嫌疑?受?理由?

?云?。

译文7:绍介了Bakunin(巴枯宁)Kropodkin(克鲁巴金)的,便作为无政府主义者论,虽然因为看的和译的未必便遵奉那主义,所以难于立刻教人首肯,但也还不能说没有受着嫌疑的理由。

在日语的句子表达中,省略主语是很常见的现象,译例7的原文就是一句省略了主语的句子。在将这样的省略了主语的日文句子翻译成中文时,为了能让中国读者能更好地理解其中意思,译者一般都会把原文句子中省略了的主语在译文中补充翻译出来。但鲁迅在翻译该小说时并没有按照中文的表达习惯把主语补充上去,因此,译文中很多句子都像译例7的泽文一样,出现了主语不明的情况。

四、结语

通过对照原文和译文,从词汇和句子两个层面出发,进行举例分析可以得知,鲁迅在翻泽《沉默之塔》的过程中尽可能地选择尊重原文的语言特色,采用了移译、直译、保留原文句式等异化的翻译策略,将异国情调忠实地传递给了译文读者。虽然鲁迅的这种异化翻译使得译文整体显得不够流畅,甚至可能会给目的语读者带来一定程度上的阅读障碍,但是他翻译的目的是把原文中词汇、句法等引入到汉语中,从而推动汉语表达向现代转型。因此,我们应该带有历史性的眼光来对鲁迅的翻译进行考察或评价,肯定其异化翻译对促进汉语现代化发展及中国近代文学发展所做出的巨大贡献。

注释:

[1]杰里米·芒迪著,李德凤等译.翻译学导论——理论与实践商务印书馆,2007-08,第207 -208页。

参考文献:

[1]杰里米·芒迪著,李德凤等译.翻译学导论——理论与实践[M].北京:商务印书馆2007-08:207-208.

[2]姜秋霞.文學翻译与社会文化的相互作用关系研究[M].北京:外语教学与研究出版社2009:148-155.

[3]森鸥外筑摩全集類聚版森鸥外全集[M].東京:筑摩書房1971(本文译例原文皆摘自该版本,恕不一一注明)

[4]止庵主编.现代日本小说集[M](鲁迅,周作人译).北京:新星出版社2006.(本文译例译文皆摘自该版本,恕不一一注明)

[5]黄幸,尹福学,尹学义.当代日汉汉日大辞典[M].北京:北京大学出版社2008.

[6]李雪.新文化运动时期鲁迅的译介活动一一以《沉默之塔》、《罗生门》为中心[D].长春:东北师范大学2008:10-13.