基于GIS的史前聚落选址空间分析

——以甘肃省靖远县部分聚落遗址为例

2019-08-02

(兰州大学历史文化学院 甘肃 兰州 730030)

一、GIS在聚落考古中的研究回顾

GIS(地理信息系统)是基于计算机技术的地理空间信息采集、存储、管理、显示、分析、输出的计算机系统。国际上将GIS技术引入考古学研究兴起与上个世纪八十年代上,主要应用于解决考古学时空性问题[1];国内GIS考古起步于九十年代中,早期应用重点在于建立考古地理信息系统、文化遗产保护[2]及区域系统考古调查的考古数据采集与管理分析,如长江三角洲地区考古信息管理系统[3]、洹河流域区域考古信息系统的建设[4]以及巢湖流域考古信息系统的建设[5]等,特点在于将理论上的地理信息系统转化为与考古结合的实用系统。

其次将GIS引入与环境考古密切相关的聚落人地关系研究,包括引入人文地理学观点的聚落空间关系研究。聚落的形成与发展与当时历史条件下的生态环境密切相关,具体表现在自然环境对聚落遗址选址布局以及生业模式的影响,在90年代引进GIS技术之后这一研究便大量与之结合,出现了许多新的成果。其中刘建国进行了以GIS为支持的聚落考古研究,介绍了GIS相关的概念与理论方法,对临汾盆地,洛阳盆地、洹河流域、七星河、美阳河流域的史前聚落进行地理空间分析,探究这些研究区域聚落的空间分布特征以及考古学文化演变[6];钱耀鹏较早地对史前聚落进行了环境因素分析[7],强调了人地关系对聚落形成与文明起源的重要意义;牛少静等人对山东沂沐河流域龙山文化遗址的研究中综合应用空间分析与统计学的方法分析了龙山文化遗址的空间分布与高程、坡度、坡向以及水系距离等流域环境的关系[8],毕硕本等人在对郑洛地区新石器时代聚落遗址的研究中将聚落分为单一性聚落与叠置型聚落,认为单一型聚落的形成与水温、气等密切相关,其遗址分布在河流、地形、海拔等自然条件方面有一定规律[9];齐乌云等人在对山东沐河上游史前文化人地关系的研究中综合采用聚落考古、动植物考古与科技考古的方法,分析了人类居住地与自然环境的关系、人口的生业活动与气候环境的变迁[10],是聚落考古与多学科研究结合的典范。张海则将地理信息系统技术引入到中原地区聚落考古研究中[11],得出中原地区王湾三期文化的聚落形态所存在的两种不同模式,以及文化自身由北向南的扩张过程的结论。

在以上研究中,学者多从聚落自然环境或景观环境角度探讨GIS技术在聚落考古中的适用性,而聚落环境是居住人群主观选址形成的结果,因此,利用GIS技术分析史前聚落的选址空间意向,更能发挥其在聚落考古研究中的主动性。本文从史前聚落的选址角度出发,以甘肃靖远县部分史前聚落为例,探讨GIS空间分析技术在史前聚落选址研究中的应用。

二、研究区概况与境内史前聚落遗址分布情况

靖远县位于白银市中部,白银地处中国甘肃省中部,市内辖会宁、景泰、靖远三县与白银、平川两区,面积约两万平方公里。地处黄河上游地区,黄河于境内中部东北—西南方向穿过;海拔介于1.2km—3.3km之间,整体地势东南高、西北低,位于腾格里沙漠和祁连山脉向黄土高原过渡地带;地处中温带,气候介于干旱半干旱之间,降雨集中在夏季[12]。

白银境内历史文化遗址遗迹众多,从马家窑文化时期至齐家文化时期,史前聚落遗址共计67处;以地域来看除平川区外另三县一区都有所分布,各遗址高程从1.3km到2.3km不等,整体位于白银市境内的中低海拔区域。各县区遗址数量情况如下:

表1 白银市史前聚落遗址统计图白银市史前聚落遗址统计

资料来源:第三次全国文物普查资料

所有已知史前聚落遗址分布于白银市北部到东部以及东南部山地地区,其中东部到东南部一带分布较均匀连续。从地形来看,白银市境内史前聚落遗址可分为两大类,一是沿河型聚落,以靖远县城沿河史前聚落遗址分布为代表;二是分布于山间台地型聚落,以会宁县南部较集中史前聚落遗址分布为代表。

三、部分史前聚落遗址选址空间分析

靖远县位于白银市中部地区,县域内主要地形为黄土高原沟壑区,地势由西北向东南倾斜;气候为温带干旱半干旱气候[13],与白银市整体气候状况一致。本部分选取靖远县10个史前聚落遗址,该部分遗址沿黄河呈长条带分布于靖远县城西南、南方及东北方向,除独石头遗址与乔家坪遗址外都位于河流南岸冲击台地之上,在县域范围内较为集中,是较为典型的沿河分布聚落遗址,在研究聚落选址与空间分布上具有较好的分析价值。

图1 白银市靖远县部分沿河史前聚落遗址分布图

图片来源:Google earth

表2 靖远县沿河分布史前聚落遗址统计表白银市靖远县部分史前聚落遗址遗址

资料来源:第三次全国文物普查资料

本文采用聚落空间分析方法,借助ArcGIS软件空间分析功能版块中的叠置分析、数字地形分析、可视域分析与缓冲区分析功能,对靖远县该部分沿河史前聚落遗址的选址要素包括地形(海拔高度与坡向)、光照、可视域、与河流关系等进行分析,探讨史前聚落选址与自然环境因素的关系。

(一)高程分析

海拔高度是影响聚落选址的一个重要因素,海拔高度直接决定聚落区域的温度与气压,在沿河分布聚落区域,居住高度还与受洪水灾害程度和取水便利程度有关。此处以研究区域的等高线地形数据为基础,在ArcGIS中应用Spatial Analyst工具生成该区域数字地形模型,在同一坐标系统下与由遗址点坐标数据生成的遗址分布图进行叠加,得到聚落分布与地形关系图。

图2 高程分析图

地形数据来源:LocaSpaceViewer

由图中可知,该区域史前聚落遗址分布在两个高度层,即1.4km高度1.5km高度区域的,为遗址分布区域的中低海拔位置,与河流高差约70m至200m,该高度温度与气压较宜居,且与河流高差适中,既可满足防洪需求,也方便取水,表明史前居民在聚落选址时较好地考虑了居住高度因素。

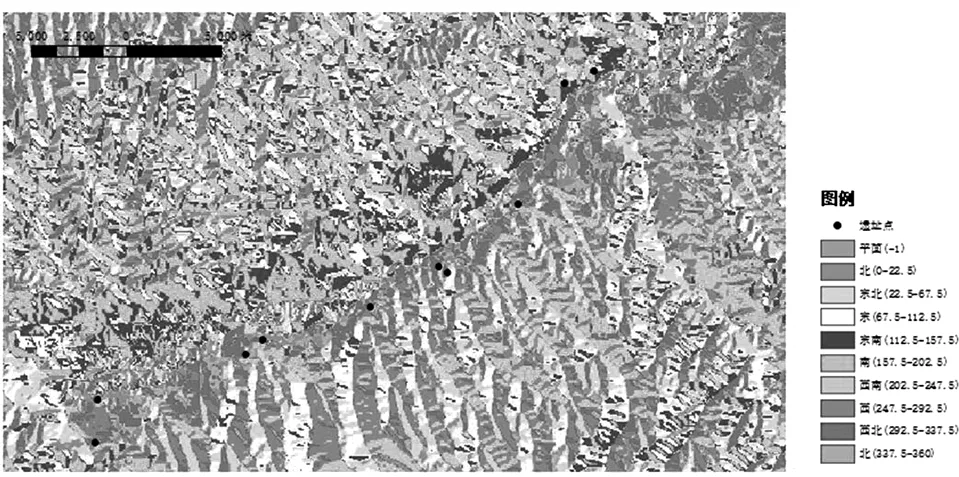

(二)坡向分析

在山地地区的聚落选址中,坡向是决定能否接受足够太阳光照的重要因素,在夏慧君等人的研究中,根据将坡向划分为4类,并认为南向是最宜居方向,东南方向次之,西北与北向为较宜居坡向,而东向、西向、东北与西南方向为不宜居坡向[14]。该分类根据各坡向可接受太阳光照程度对其宜居性进行划分,对大部分遗址坡向分析都具有适用性。

图3 坡向分析图

本文研究区域在Arc GIS中利用DEM地形数据生成坡向图,与聚落分布图叠加后得到聚落分布与地形坡向关系图。由图可知,该区域黄河南岸八个史前聚落遗址基本都分布于西北与北向坡向,仅东北部黄河北岸两个遗址分布为南向与东南方向,结合该地山地高度与纬度可知,西北与北向也可接受到适量太阳光照。且由于该地为干旱与半干旱气候,南向及偏南向过于充足的太阳光照将加剧干旱程度,并不利于人类生存,因此西北向与北向的坡向选择与传统意义上最宜居的南向相比,在此地是更为合理的选择。

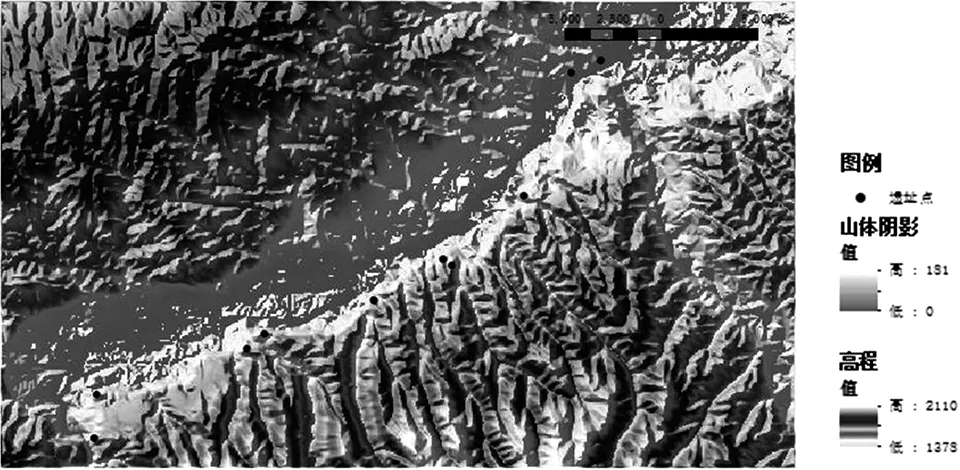

(三)山体阴影分析

山体阴影分析有助于获得遗址区域的光照信息,在缺乏人工照明的史前时期,光照不仅是热量的主要来源,也是天然照明的重要影响因素。ArcGIS山体阴影分析可通过计算光源位置与临近区域的照明度值获得地形表面的假定照明度,在默认太阳方位角315。与太阳高度为45。条件下将研究区域高程栅格图像与山体阴影栅格进行叠加,并通过调整透明度等渲染手法,可获得该区域清晰的山体阴影图像。

图4 山体阴影分析图

由图可知,在该方位角与太阳高度条件下,聚落遗址点大部分分布于山体阴影较低区域,即位于该区域内的聚落在该时段可获得较好的光照条件,这一现象形成的原因也与聚落分布的局部地形因素有关,该部分遗址点都分布于河流两岸的冲击台地上,地形总体宽阔平坦,对光照的遮挡削弱差,使得总体能获得较好的光照条件。在聚落选址的山体阴影分析中还可对不同方位角与太阳高度的山体阴影进行进行分段分析,从而统计聚落遗址在较大时段内的总体光照信息。

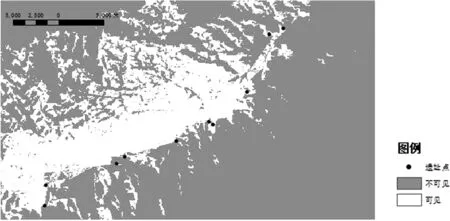

(四)视域分析

视域或与其它聚落间的通视性也是聚落选址与影响聚落空间分布的重要因素,选址时对可视性的要求会直接影响遗址的高度与微地貌选择。刘建国认为战略要地与墓冢等特殊遗址点通常会选择地势较高视线较好的地点,聚落间的通视性在景观结构中具有重要角色,甚至大小聚落间的通视性可反映出聚落之间的统治与被统治关系[15]。从聚落安全角度考虑,同一聚落群不同聚落之间维持通视性也有利于维持联系以保证聚落集体安全。

本文以该研究区域地形数据为基础,以区域内10个史前聚落遗址点为观察点对该区域做了简单的可见性分析,得到该区域内遗址点的可视范围。由图可知,该区域内史前聚落几乎都互不通视,各聚落可视范围仅限于海拔较低区域,少部分就近的两两遗址之间具备一定通视性,而总体可视性较差。

图5 视域分析图

由于该区域内10个史前聚落遗址分布于马家窑文化时期与齐家文化时期,该现象形成原因首先与相邻遗址形成于不同时期有关;同时史前居民在进行聚落选址时,可视域并不是选址第一要素,地形、水源、光照等因素选择易影响遗址最终选址的可视域,在最终的空间分布上形成不可视状态;而且在本分析中,只将地形最为可视域分析的唯一要素,而在实际情况中地形并不是影响可视域的唯一要素,还与人为因素和植被等有关。

(五)河流缓冲区分析

水源是影响史前人类居住选址与聚落空间分布的最重要因素,在沿河流分布的聚落中,距离河流远近不仅决定取水便捷程度,还与防洪有一定联系。缓冲区分析是GIS空间分析的重要方法之一,广泛用于量化分析地理空间对象的服务范围或影响范围,基于地形数据提取的矢量河网缓冲区分析可较形象准确地反映聚落遗址与河流的相互位置关系。

利用该区域地形数据通过ArcGIS水文分析提取出区域内河网与可视为水系的集水通道,形成区域水系图,分别对该水系建立覆盖范围为300m与600m的缓冲区,在分别与聚落分布图叠加的同时将两者也进行叠加,可得到聚落分布与河流空间位置关系图。

图6 缓冲区分析

由图可见,该区域聚落几乎都分布于河流300m至600m缓冲区之间,刘建国认为600m缓冲区是多个聚落与河流关系研究所得出的经验值[16],在聚落布局时聚落与河流距离超出此值建设者将倾向于重新选址,选择距离河流更近地点。因此在该区域聚落布局中,聚落分布于据河流300m至600m区间内,不仅有便于生活取水需求,与河流保持适当距离还能有效防范洪水灾害,同时满足用水与防洪需求。

在分析聚落与河流空间关系中还需指出的问题是,本分析所用河流水系数据皆为现代数据,未考虑在历史时期中河流因自然或人为原因偏移改道可能性,因此该分析可能与史前真实情况存在一定偏差,有待考证。

四、结论

本文将白银境内史前聚落遗址按地形分类为两大类,分别为沿河型聚落与山间台地型聚落。并借助Arc GIS的叠置分析、数字地形分析与缓冲区分析功能,对靖远县城沿河流分布的10个史前聚落遗址进行了初步选址要素空间分析,发现该区域内史前聚落遗址都位于1.4及1.5km左右高度,具有较好的气温与气压条件;在坡向上总体上位于北向与西北坡向,光照强度与地表天然照明条件良好;各聚落间基本不具备通视性且可视范围较小,聚落之间联系不紧密;聚落几乎都位于距离河流300m到600m范围内,这一距离能够充分满足用水与防洪需求。表明该区域内史前居民在选址时充分考虑了水源与地形因素,并且将水源最为聚落选址与布局最重要因素,而光照因素与视域在聚落选址布局中则未做过多考虑。

该研究在小范围内取少量聚落遗址为分析样本,作出聚落选址与空间分布的初步分析,分析结果与遗址实际地理环境具有较高的符合性,且能更直观便捷地反映遗址分布与自然地理环境关系,表明GIS技术在聚落遗址空间分析中具有较好的可行性与实用性,在更大范围内的聚落空间分布特征分析中将更好地发挥作用。