身体知识的象言化:传统武术“即象感身”的哲学论绎

2019-08-02张震

张 震

(华东师范大学 体育与健康学院,上海 200241)

武术由术进道的“功夫论”,本质上即由功夫而显本体的“用体论”,这与中国哲学的“体用一如”一脉相承。正如刘奇兰先生所言:“(形意)拳术之道,体用莫分。”[1]武术本质上的“技艺”,是由“身器”而感道体的哲学,如明代哲学家王夫之[2]1027所言:“天下唯器,道者器之道,器者不可谓之道之器也。”同理,武学“唯术”,道者“术之道”,而不可谓之曰“道之术”。作为实践性极强的“术”,其技艺如何言说,如何以文字言语的模式留存,并让这种“言”的留存成为武术家一身之经验,继而让后人从中“读出”此间身感之意,以用于指导自身实践,这是一个重大问题。因而,研究武术典文究竟言说了什么、保存了什么,以及我们在阐释这些“言说”时如何召唤出其中蕴藏的“活的‘技’和‘道’”,让本来“难以言说”的武术技艺可以“由言而通”,反哺现实的技艺阐释、修习和教学。

1 “象言”与“身感”:传统武术何以言说默化技艺的阐释起点

1.1 武术技艺“默识”的本质王宗岳《太极拳论》开篇曰:“太极者,无极而生,动静之机,阴阳之母,”这是周敦颐“无极而太极”理论的具身化显现。《太极拳论》的阐释者们大都将“动静之机”中的“机”理解为机窍,但实质上在宋明道学的解释中“机”与“几”通,周敦颐《通书》中曰:“动而未形,有无之间,几也。诚精故明,神应故妙,几微故幽。”[3]所谓“几者,动之微也”[4],太极拳技艺之妙根本上就在于:太极之动静耦合是至微至细的“几动变合”,在周茂叔先生的理学系统中,“知几”和“研几”代表着工夫,武术之功夫与工夫相通,且更精于研究与探微身体的动静、刚柔、内外、上下之几。换言之,武术技艺唯在于它难以被言语把捉的繁复性和动的微妙性,在于武术技艺之“真”在“动而未形,有无之间”,几微而不可见。

武术表现出来的姿势、架势(拳势、剑势、枪势)和显现出来的身体表象只是浮在水面上的“冰山一角”,换言之,武者在场的身体表象之势反而是不可见的,如吴殳[5]所言:“行枪不可有势,势乃死法,存于胸中,则心不灵。” 真正随心所欲、不勉而中的高级武艺是藏之精微而密用的,是身与意的高度契合,是先于“有意识的‘知’”的身体之动,武术修炼的终极目标也是回到“动在知先”的“以身观身”“以身观复”。譬如,一旦我们有意识地思考和解释怎么出拳、蹬脚、转身、用劲时,表面著显的身体却已自我遮蔽,显得笨拙无比;而在去意如水、活似车轮的意象中,身体意识表面上是幽隐的,却实际从遮蔽中著显出其全体大用之妙,因而王宗岳尤强调“懂劲”后要“默识揣摩”,方能渐至从心所欲。

受波兰尼提出“缄默/默会知识”,近年来有不少武术研究提及了这一范式[6-7],但中国古人早已经认识到几微的技艺知识之“默而难识”本质,谓之曰“默识”。“默识”一词语出《论语·述而》,子曰:“默而识之,学而不厌,诲人不倦,何以有我哉!”朱子认为:“识”与“志”通,志有“心之所知”和“心之所往”两重意涵(譬如“志于道”),因而“默识”即“默化的心知/心往”。另外,“识”在此语境下又有“知”和“记”二意。朱熹[8]注曰:“不言而心解也”,又曰:“默识,谓不言而存诸心也。”即默化的知识是无以言而需要心解的。王夫之[9]说:“道在吾身者,不可以意计推也。”一切以意计推度(有意识的图谋算计)的,都不能真正达到幽微丰富的道体。恰如车毅斋援引《中庸》之言曰:“形意拳之道,……放之则弥六合,卷之则退藏于密。”[10]372此即中国哲学治幽若明、乾坤并建之理。

武学作为极为讲求“知行一致”的体认之学,言知与行动分裂的本质就是一切明言化的概念和动作细节描述都无法真正达到几微妙用的体知活动本身,主要原因如下。

(1) 由于身体技艺的几微和复杂性使得“有意识”的思想中枢无法全然统摄整体,需要大量“无意识的身体”自发地行止,因而以意计推度的动作姿势笨拙低效。

(2) 意识存在滞后性。孙禄堂[11]178说:“要动而后觉,是先天动;不可知而后动,知后而动。”技击之妙就在于“动”先于“知”,中枢意识实质上是滞后于自发自为的身体行动。

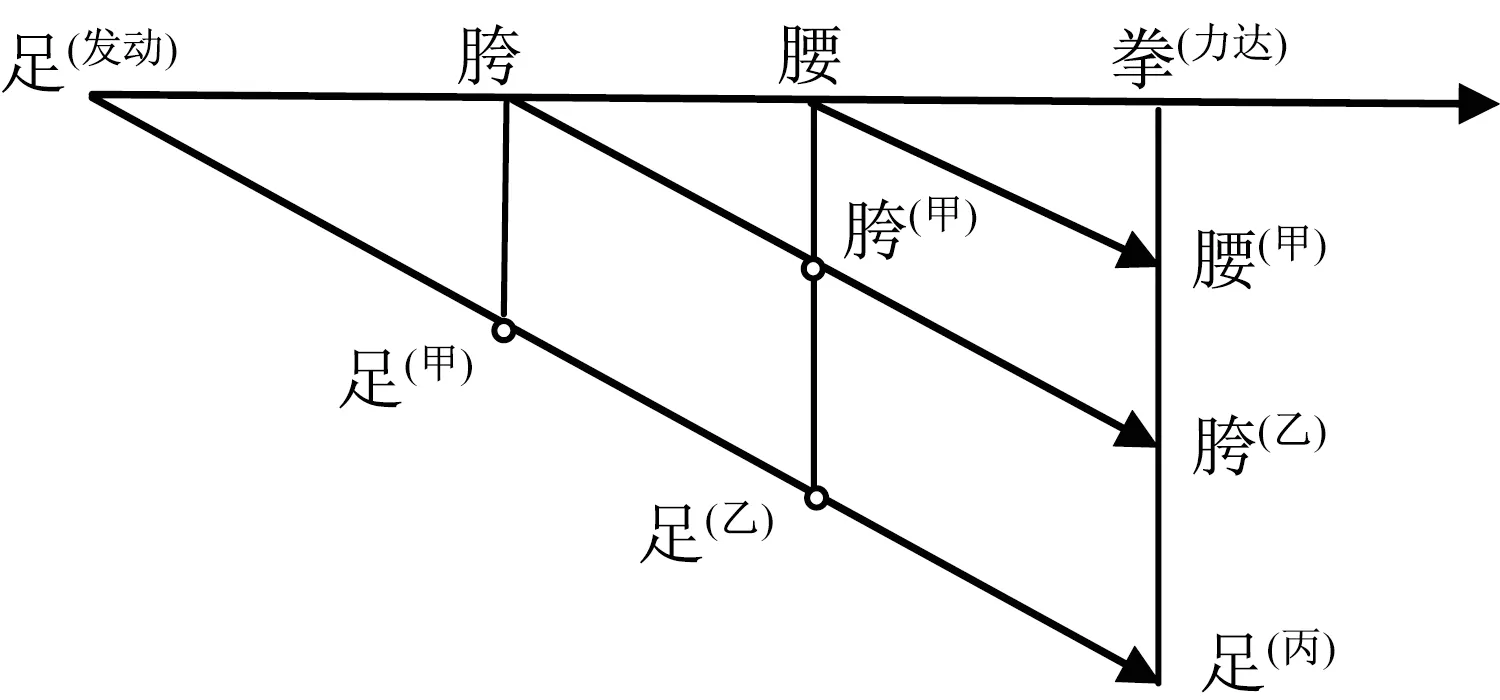

(3) 明言化的概念和细节性描述都是线性的文本(如由脚蹬地,力从胯转,以腰为轴,传递至拳),但技击动作的完成几乎是瞬时的,是整体发生的(图1)。拳到意味着足、胯、腰已经在变化中(如足(甲)变为足(丙))刹那间同时到位,因而,即便修习者的自我意识明晓每一步应当如何去做,这种线性的理解却实质上割裂了运动的整体性,“应然之知”与“必然之用”必然二分。

图1 技击动作非线性的刹那发生Figure 1 Simultaneous non-linear achievement of striking movement

(4) 一般的描述性表达和概念言说传递的信息有限,属于匮乏的直观,与身感知觉相离,无法真正观照到身体经验的细部,这就使得“能”与“所”产生了二分,知行自然不一。

(5) 技击活动是随着情境瞬息万变的,越是清晰的技法描摹,越是固化,越是无法顺延于具体的环境,破坏了武术技艺的时间性和情境创生性。

古代武术家深谙技艺的默化本质,在创发、阐释和传授其技艺时,将其“一口之真”化为“象言”,留存为典文。那么,何谓“象言”?以“象言”而存为典文,如何能够保存几微而丰富的身体性,从而指导现实中的武术运动呢?

1.2 “象言”意涵的3个层次要回答上面的问题,就需要先从“默识”的本质——切身性开始分析。王夫之[12]认为,“默识”的意义在于使“内而吾‘身心’所自验而有所得,外而天地万物之理所既通于吾心者”,将默识与身心一体的通感体验紧密联系起来。在他看来,一切“不可以形之言语文字,而徒侈觉悟者”实质上皆在于“默”,唯有“默而后其识者”而“切于身也”,即要想获得此默化知识,唯有切身而识之,方可能及。作为藏之精微而用之于密的技艺,习武者的身体一方面需要全体一气、周身一体,另一方面需要在千变万化的技击情境中随时而变,还要在此间不断保持身体的平衡和劲力的完整协调。这就要求他们必须“切身体知”,而“体知”是可以由“象言”把握和接引的。

武术技艺的“几微”虽然不可见,但可感。因而身体并不是绝对“沉默”的,而是可以以“象”著“形”的。张横渠说:“象见而未形之谓‘几’,事无其形,先有其象。有变则有象。”[13]程颐[14]说:“至微者理也,至著者象也。体用一源,显微无间。”即武术动作虽几微无形,却已经先有了“象”,所以阴阳几动之变亦可以“象”言,“象”本身就有显微和索隐的作用。古之圣哲之所以能够执本体与功夫、形上与形下的两端而不泥,就在于“象”可通幽明,居道器之际,本体之道虽是幽微不可见,但人们可通过“想其象,铸其器,而指其本体”。如果就“象”的原发性含义出发,《韩非子·解老》[15]中说:“人希见生象也,而得死象之骨,按其图以想其生也。故诸人之所以意想者,皆谓之象也。” 接引修习者按图索骥是“象”的本质,如果以现象学的术语对举,“象”是使得“不在场”之幽隐(活体大象),以“意(象)”或“想(象)”的方式“著显”“发明”出来的索引与中介。

古典文献中“象”的范畴虽繁,但“象言”妙用而不复杂,其就是不同层次的“类比”,根据修辞学可统约为3层:“拟象”“喻象”(象物宜)和“征象”(法象昭著)。

“拟象”是“网罟为鱼”式的直接模拟,或可称“明喻”,是最初级“象”的形态。如八卦掌身形要求“龙形猴相”,“猴相”就是一种直接的身体姿势模拟;象形拳则更具代表性,是对动物战斗姿势最具表现性的显现。习武者可以在不断体认动物的神形动作中“自证”身体姿势的微妙,整体性地将运动的空间形态通过“想其象”和“意其宜”把握为身感。

“喻象”(或称作“隐喻”“暗喻”)不是直接模拟某种物的空间形态,而是经过“心象”加工后的“物之宜”,如去意如水、静如山岳、走如风、站如钉、立如平准等。人的身形不可能直接模仿水、山岳、风、钉、平准,但身体能从对物的时空感中抽出和加工出某些意象化知觉,像流动、膨胀、平衡、竖直、扎入等,都可以作为阐释拳法拳理、训练、传承和创新的体认准绳。

“征象”所“象”的对象是一个“抽象的集合”(如乾坤)。王弼[16]曰:“触类可为其象,合义可为其征。”该阶段的体认不再以具体的可见之象作为基础,而是以高度“简易”的天地之“法象”为认知枢要,所谓“易之象数,天地之法象也”“天地之法象,人之血气表里、耳目手足,以至鱼鸟飞潜,草木化实,虽阴阳不相离而抑各成乎阴阳之道体。”[17]质言之,“法象”既是一切非具象的《易》《图》《书》等的符号化显现,也是隐于阴阳五行之内的血气、经脉之象和藏象的宗纲,更是天理的显象。陈鑫[18]78因而言:“天地固此理,三教归一亦此理,即宇宙之万事万物,又何莫非此理。况拳之一艺,焉能外此理而另有一理。”即作为技艺,武术之释义、用法和创发皆以阴阳之法象而言其造化神妙。

1.3 武术的“象言”何以“感身”武术家之所以采取“象言”的方式留存技艺,就是因为“象”的“类比之法”和“容物之能”,可以将幽隐不可见的技艺巧妙地接通于可知觉的具象之物或法象符号,因而具有“通幽明”“显身意”的功用。如宋代易学家赵汝楳[19]所言:“象皆近取诸身,感之至真,莫若‘身意’之所欲,不言而喻,咸以止为感者也”,即:“象言”与“身感”“体认”存有深度嵌入的关系。

(1) 虽然人身的“内景”是不透明的“黑箱”,但是身体能够知觉(内观、内听、内触)它的生化与变合,触发这种内在知觉的言说则是可以充分与外界可感事物相类通的“象言”。譬如:作为武术技击之体的“劲”是不可外观的,即便仔细观察武术家的发劲,其内动和周身细节也是难以被视觉把捉和用描述性语言所记录的。武术家深明此理,以“气”之“象”而言“劲”,因为自然的气化流行、呼吸升降、凝聚蒸腾是可感知的,以“象物宜”的言说方法将“气”不可割裂和变化多端的特性类之于“劲”,就使得“劲”的节节贯串、不可分割性被把捉为:“一气呵成”“三气合一”“周身一气”等。“劲力”不可见、不可触,但自然之气可以被知觉所感,继而由“心象”之能化为“内体验”,这无疑让身体的几微之动有了所执之“象”,让“直观”不再匮乏,不再是“空手把锄头”,此正是“象”可以以“言”感身的妙用之处。

(2) 明师所说、所留之“象言”,充满巧妙的类比,譬如:运劲如抽丝,裹劲如拧毛巾等,看似并没有教人“胳膊”如何动,“腰”怎么转,但正是以它物而象本体的言说,让我们从异常熟悉的生活动作中去“意象”和“推想”出内在的劲法。对于拧毛巾这种非常熟识的动作,身体已经能够自发自动地完成,心象已熟,不再需要意计推度。因而将此“象言”平推至武术修习中,便更容易诱发本已存于心中的默识之感。另外,像“冷劲”“脆劲”“弹劲”“硬劲”等的劲法,也都是以日常知觉(尤其是触觉)而“象”的劲,所以更容易被“类推”而体认。这充分运用了“象物形”和“象物宜”2种象言的方法。

(3) “象言”所拟之“象”,不是“线性”的概念和描述性文字,而是可以被意象、想象整体把握的“动态图象”。如:“甩鞭梢”的发劲之象,习武者在仔细观察鞭子释放能量的过程中,运动的空间性是通过知觉运动感整全地被把握到的,而且这是一个非线性的叠加态体认。因而,武者在意象和想象鞭子发力的过程时,身体意识也能更容易地呈现出这种“周身同时”的运动态。这亦运用了“象物形”和“象物宜”2种象言相结合的方法。

(4) 象化的言说并未特别地指涉“所量”之物,而是随时而导、随境而迁。武术家们更深谙搏击行为的变动不居,从经验和理论中萃取“不易”的“简易”之“象”,而且“象”本身所函摄的三易(变易、简易和不易)之能,使得它域内的语词成为一个在当下语境中拥有相对确定指涉功能的缘化词(牟宗三[20]语出自佛教“随机摄化”的语言哲学观,云:抒缘生法之义,亦名“抒义词”),而非静止不变的概念化名词。即武术典文中的“象言”是一种当下化的对身感的诱发、诱导和接引,帮助人随心、随意、随身地在所寂、所感之时变中体认之。譬如:武术最常用的阴阳是互相对立、互相依存的范畴,二者随时相互转化,这意味着其所指也在随机摄化,势能也在变化,因而攻防之用、劲力之体皆可以被阴阳当下所指和所象,《太极拳著解》谓之曰“是时即形”。《系词》曰:“象也者,像‘此’者也”,阴阳之象所像之武技乃是“此下”具体之情境,这对于“常变”的武术技艺而言,无疑意义深远。它可以充分引导武术习练者入王阳明[21]1所说的“即之若易而仰之愈高,见之若粗而探之愈精”之境。这一“象言”运用了“征为法象”的方法。

(5) 虽然传统武术中的“象言”并不能直接触发习武者“动而后觉”的身体之能,却诱导武者修炼“虚静”之身体意象。《浑元剑经》就有:“能浑元者,近虚能舍正,……谓先人以至也”[22]172,又:“寂于觉里,蓄发之前,继发于已发之侯,随发于将发之形”[22]180。《庖丁解牛》有“以神遇而不以目视”,武术家由此衍发出“化劲”之象,并将“神”“气”连用。《拳论》曰:“先要神气鼓荡。欲要神气鼓荡,先要提起精神,神不外散。欲要神不外散,先要神气收敛入骨”,以描摹气动已经妙到不再由意识统领(心领气),而是化之为“动而后觉”的“先天动”。此类“象言”在根本上也是用各种“象”来诱发和再现身感。此外,人的很多情绪(如“惊”)是在知觉之前的“先动”,所以武术技艺中还有“低‘惊’高取”这种利用对方身体后知后觉的反射,而达到“引虚击实”之技击目的的象言。该“象言”同样运用了“征为法象”的方法。

在中国哲学的阐释视域中,身因象而感,象诸身而成,明代哲学家湛若水所说的“随处体认”实质上指的就是反身而感。要实现这一随处体认的目的,就要善于唤醒幽微遮蔽的身体知觉。“象”是最具此能的言说,在武术的创发和训练过程中大量使用了“象”的哲学范式,构成了“即象感身”的哲学方法,寻着这一方法,我们实质上就能牢牢把握住传统武术技艺“以象(言)存身”的根本。

2 身感与筑象:传统武术“象言”的身体筑造机理

明晰了传统武术“象言”的本质——感身、显身、现身,再反过来去索隐其中的“象”是如何被“身感”筑造出来的,能够进一步深化我们对武术技艺的阐释,继而揭示其中蕴藏的实践智慧,更好地指导当今的武术研究和教学。

既然“象言”可与“身感”不隔而通,那么古代武术家的“筑象”活动,本质上皆为对“身感”的凝结,因而探索“象言”背后的体认机理——知觉运动感、心镜之能、历史文化感,能够更深入地明晰武术技艺的身体知识是如何被言说的秘密。

武者既是通过知觉灵明而感知理解自身、环境与对手而修成技艺的,亦是以此理解感知为基础,将自身的体认“翻译”为“象言”,反过来也能通过“象言”接通自己的身感之知。最具代表性的就是武术的核心范畴“气”。“气”不是一个“实体”,而是“实象”。张立文[26]指出:“气”本身就是“实象”的范畴逻辑,它是“抽去了物性直观的自然物特征,是一种想象的、感性与理性直观不离的存在物”。换言之,武术之“气”不是某种有形的实物,而是一系列连续不断的“知觉抽象”。武术家万籁生[27]曾借道教之言说:“以火煮水,水化气,气行动周转而为神,而还虚;身中之气亦乎如此,炼精化气,炼气化神,炼神还虚耳。”从可观可触的外在之“水的流动之象”“气化之象”“气的氤氲散疏之象”,到不可见却可内感知的“内景之气”,再到作为“意识流之象”的神虚,其实质是根据“外触”“外视”“外听”等知觉,“象”或“类推”为内在的“呼吸升降感”“体内热流动感”“意识流”等内感知,即由“诸物”之外感转为“诸身”之内感,再由感而著象,继成之为“象言”。

更重要的是,知觉从来不是静止的感官体验,而是在不断“运动”中。唐君毅[28]指出,“明儒用心之‘知觉运动’、视听言动、喜怒哀乐以言性之说。”明之后的哲人都开始重视人的身体知觉和运动感觉对内修和经典阐释的作用。王夫之[25]893说:“知觉运动,心之几也,若阴阳之有变合也”。即知觉感与运动感是结合在一起的“心几”之象,就像是阴阳变合的内在运作。《太极拳谱·固有分明法》[29]的阐释比哲学家的更精辟,曰:“非乃武无以寻运动之根由,非乃文无以得知觉之本源,是乃运动而知觉也”;又曰:“夫运而知,动而觉;不运不觉,不动不知”,唯有“先求自己知觉运动而得之于身,而自能知人。”即运动是知觉的前提,由运而知、由动而觉,技术实练是运动之根,拳谱典文中各种充满“动感的类比”是诱发身感之源,唯有知觉运动感之于身,习武者对劲力、攻防的把握才能达到知己知彼。而且武学典籍中恰恰从不缺乏对运动感和空间知觉形象化描摹的“象言”。

如《杂俎》就有:“手似药箭,身似弓弩,此箭引喻最为切要。”[23]110可见“箭”对身体是有知觉运动之“引喻”作用的,用武术家苌乃周[30]7的话说,“鸢飞鱼跃之机,打拳与之相合”,因为这里面蕴藏了“飞”“跃”之强烈运动感和“天”“渊”之宏大空间感,以及这两者的糅合;又如螳螂拳的鲤鱼摆尾、白猿抖毛,“摆”和“抖”都是运动感知的意象构造,“尾”和“毛”则都是拟象的身体空间之构象,将两者杂糅即是此动之妙合。武术家们更是明确意识到运动感知对于知觉的意义,譬如《十三势行功解》中有:“支撑八面,行气如九曲珠。气遍身躯,运动如百炼钢。”[31]陈鑫[18]258也说:“至诚运动,擒纵由余,天机活泼,浩气流行。”由这些武术文典可见,“气”“流”的触觉知觉正是由“运动”催生而来的,古代武术家们将一切可以诱发、启发人“知觉运动感”的“象言”存之于典文中。

2.2 传统武术“象言”筑造背后的“心镜”之能“象物宜”之“宜”指的就是类比而成的“象言”,这种“类化的意象”之生成是由人的内通感所决定的。毕坤在《浑元剑经》中有言:“若目几静悦者,心必隐灵‘鉴’也。”[22]173“鉴”即“镜”的另外一种表述,“灵鉴”即“灵镜”,古代武术家深明人是一“灵明”主体,心中隐有“灵鉴”,涵摄映照万物,谓曰:“圆照之神,寂于觉里”[22]180,此“圆照”之能力可将“知觉运动感”以及情绪、记忆、意欲等诸身感统合起来。如《庄子·应帝王》所言:“至人之用心若镜,不将不迎,应而不藏,故能胜物而不伤。”《大戴礼记今注今译》[32]亦有:“明镜者,所以察形也。”清人欧阳厚均[33]说:“夫心犹镜也,居其所而物自以形来,则所鉴广矣。” 以镜察形,以镜鉴形,以心治物,不将不迎,这些都是“诸象类聚于我身”的前提。古之哲人以镜喻心,此“心”照物,其中有“象”,谓之曰“心象”。王夫之[17]认为:“凡人未有事而心先有始终规划之成象,此阴阳之序,善恶之几”,已然“函氤氲之全体而特微尔”。即“象”是在身心中已经存有的“图式”,这个“图式”使得诸知觉运动感得以被统摄,并已经在“动前”具足了“氤氲之全体”的“特微”之理。

武术家在记录和言说自身体认之时,虽然没有深入分析“心镜”的“象”模式,却深刻认识到其“统”的能力,因而诸知觉感、身意、气力运动感都要与“心合”,由心之灵明统合方能近神。《杂俎》曰:“灵者,四肢百骸自然听命于心,心之所至,气亦至矣,其神化不可以方物,其力量不可以计数。”[23]109“心”不可以见闻之知,因而武术典文在书写“心”时常用“身意”“身感”的行止和知觉之“象”言说。更重要的是,“心镜”除了统合知觉感、运动感、情绪、意欲等之外,还在筑象的更深层上具备触类旁通的“内通之能”。《庄子·人间事》有曰:“夫徇耳目内通,而外于心知。”《法华经》有:“如来一根,则能见色闻声,嗅香别味,觉触知法,一根既(现)尔。余根亦然。此真六根互用也。”[34]嗅觉可以“见”色、“闻”声、“触”知,同样视觉可以“听”音、“闻”味、“触”感,其他知觉也有如此之能。在现代心理学上,该现象被称作“联觉”或“通感”(synaesthesia),筑象离不开这种深层的内通之感。

翻阅拳论即可知,内家拳的“身触”之觉可以“听劲”,体验内景可以由“收视”而“反听”(《杂俎》),还可以“听气注丹田”(《拳经》),皆是以“听”之通感来“象”气化运动、体内鼓荡、技击体感。此外,“观”拳还可以“品味”,俞大猷所谓“凡此意味,体认得真,亦有七日不食,弹琴咏歌之趣也”[35]。李亦畲“始而不解,及详味之,乃知敷者,包获周匝,人不知我,我独知人”[36]。车毅斋“形意拳之道其味无穷”[10]372。这些皆是以味之通感来品观拳法运动的“象言”实例。“听”和“味”能够成为行拳和修炼的知觉之“象”,正由于我们身体拥有通感机制,可以使“六根互用”“六气一体”,让本来以视觉感知为中心的人,能够借助知觉内通,更加丰富和细致地“反身观照”,将视觉与其他知觉“互通为用”。这里面也有中国古典哲人崇尚“治幽若明”和“躬身用密”的智慧使然。

武术发展到清代,也由战场技术演化为私人格斗术和内修术结合的技艺,而内修术的特点就是“反身观复”,向内求真,因而“外向性”的视觉逐渐被其他“内向性”知觉所取代,其中味觉和触觉是最幽隐不可见的知觉,此二者所把握的世界是最为切近和最具内向性的,由“味”“触”所主导、构成、塑造并呈现的“道”不再高高在上,而成为切身而在的“(触类)象”与“(味)道”,就如我们站桩时所知觉的酸麻和热胀,就有酸、麻二者可以在内通中入味,热、胀内通入触。因而,清代的武术典文,大量使用触、味与其他知觉的内通感为“象言”的方式,来言说劲法、功法、攻防技法。

其中,品拳之味是最高的审美之象,而触内感外则是最具敏锐性和敏捷性的行拳之法,触则可六面爆炸、一而发之,这就是以“触”象“周身诸觉”的言说方法。《系辞》曰:“引而伸之,触类而长之,天下之能事毕矣。”触类而旁通,即是以触感统领诸知觉的表达。《太极拳论》有“一羽不能加,蝇虫不能落”,其“象”重在对“羽毛”和“蝇虫”之微妙触觉,譬喻对外来劲力之精妙细微的高度感知。太极拳近战之四要“抓、拿、化、打”,触觉之用占其三,而且还有“黏连相随”的技法。《内家拳训诫》曰:“察敌眼光之所注,与吾身相触之灵觉。”视觉与触觉通以灵觉为用,也正如现象学家Pallasmma[37]所言,最容易产生内通的2种知觉就是视觉和触觉,而触觉是除视觉外,唯一可以赋予空间深度的感觉,因此“所有的感觉,包括视觉,都可以看作是触觉的延伸——作为肌肤的特殊功能”。更为重要的是,传统武术以触觉为重的内通感,能够使得“水”“弓”这样以非生物性空间为模拟对象的“象言”成为可能。水之流溢,气之弥散,弓之绷弹,皆由知觉运动所感,武术家们观其形象而内通于周身之触,方有了去意如水的身法、气韵饱满的身形,一身备五弓的体态。此即隐喻认知中较具深度的暗喻之法——“象物宜”的内在机理。

2.3 传统武术筑成“法象”之言的历史文化机理再往深层次去,就是最为复杂的“征(象)”。“征”是以拟象与喻象的啮合和杂糅为基础,经长时间“具身化的历史文化层累”之后的结果,是更广义的通感和间接化的知觉运动。在武术中融入龙形、鼍象,阴阳、八卦,河图、洛书等法象化的知觉运动,使得武术之技击被高度集约成普遍之运动规律。这种规律并不是一种抽象(abstract),而仍然是非对象性和非概念化的法象,它始终保持了类比、切身、随处体认诸理的可能性。可以说,中国古人充分利用其知觉运动和心镜之能,在历史的累积中,层层构筑着属于我们自己的,具有历史文化之特质的,实象化的“运动生理学”“运动生物化学”和“运动生物力学”。其中最具代表性的就是《易》及其衍生出来的“太极”“八卦”的“征(象)”系统。

明人的武术文献(如《武编》《剑经》《武备要略》等)已经在枪法、棍法和拳法中广泛使用阴阳这样的“易简”之“象”概言技艺。这种以“征”的言语接引技术的方式是在“中国哲学体认学”和“武术身感实践”结合的历史中层层累积起来的。作为攻防之用的技术,拳艺重在于机会时势中充分获得优势地位,其阐释则强调在瞬息万变的搏斗环境中言说出普遍之象,筑象之要在于简易、有效和普遍适用,因而在历史层累中已经非常成熟的“象数一体”的法象系统即成为武术家筑象的重要手段。

数是最为简易,也是相对精确的诠释工具,亦是最具普遍性的比类之象。它能够同时锚定身体的空间位置和时间性,因而可以高效地接引和唤醒“身感”。在《易》中数是时位的体现,明代易学家来知德[38]说:“(易)幽赞于神明而生蓍,参天两地而倚数,观变于阴阳而立卦,发挥于刚柔而生爻。”刚柔阴阳形于卦爻之象,因于奇偶之数。王夫之[2]992说:“象日生而为载道之器,数成务而因道之时。”在古代哲人的视域中,数是“时之所会”,是一切理序机变的显现,所以唯有数赜,方能秩序不乱,秩序不乱则象万变而处之不惊。

武术技击的阴阳、刚柔、进退、屈伸、内外皆可以由数成畴,一而备齐,可以与权以定诸技之序,由此一以贯之之数,随时而移易,武者则可以行之有素、处之有常。值得注意的是,此“数”不是自然科学意义上的实体或逻辑之数,而是象—数,以五行为例,此处的“五”并非像“50N”一样表达实在性(重量),而是既可以表达拳的5种用法(如劈崩钻炮横),也可以标示五脏,亦可以指示五音,随机摄化,顺延于各拳势和攻防情境和修炼体验,且又清晰明了,易于把握的象之数。在武术技击之用中,象著显更为切近情感体认的直观感知,数则昭显为更加具有理序性的直接攻防用法。所以,在实际的武术攻防应用中,实质上从来都是象数相杂,胥有互用的。

白西元说:“足打七分手打三,五行四稍(梢)要合全。”[11]159三、七和四梢节是技击运动中的具体技术规定性,强调以步法催身法、手法,强调双手双脚的合劲出击,而五行则是身体整体合劲的意象。苌乃周[39]援引医学家吴澄的说法:“手有五指,指有三节,而大指一节,隐于大指之肉内,像太极也。……大指属脾,主土,旺于四时,兼乎四德。故四指缺其一二,尚能恃物,若无大指,则无用矣。”这是典型的象数相因的阐释,其根本上旨在说明竖敌手与回勾手(天一生水)、平阴手与平阳手(地二生火)、阴掤手(地四生金)的技法之要在于大指为领的手型配合,大指则是藏节在肉内一生二、二生三、三生万势的太极之根。从典文中可见,武术技击的“言说”大量使用“征”这种“象言”的方法。

武术技击即数即象的思维,实质上也是滥觞自比类会意的“统归”和“约详”模式,只不过这种会意具有很强的历史文化层累性,是持续性的发明过程。从最粗简的阴阳之拳法和枪把之技法,到游走龙蛇、八方旋转、走转不停的八卦拳,在武术发展史的层累过程中逐渐形成了系统化的阐释学话语,诚如郭云深先生所言:“河图之理藏之于内,洛书之道形之于外(九宫八卦)。所以拳术之道体用俱备,数理兼该,性命双修,乾坤相交,合内外而为一者也。”[11]153武术家通过感知身体运动的表象而察其中之数,又在对数和谐的变化规律中规约成攻防技击之象,合于历史文献而成论,构成了郭云深所说的理藏于内、道形于外的象数互生、体用一源的“象言”。

2.4 传统武术“筑象”的身体认知机理简化模型综上所论,传统武术的“筑象(言)”过程是一个复合的过程,是一代代武术家根据习武过程中知觉运动感、内通感、历史文化感的叠加而创生的,而且这种创生是随着个人“反身体认”和技术更新而变化着的,是一个:“知觉运动感→心镜统合→武术修炼→反身体认→著为象言→知觉运动感(新)→……”的螺旋增益历程(图2)。其中,知觉为“筑造象言”提供了身体认知的基础,习武者通过视知、听知、闻知、嗅知和触知将世界的图景、他者的运动和自我的身体把握于身心当中,落实于纸文之上;运动感知为“筑象”提供了对空间性和时间性的理解,让人们能够深刻体认鸢飞戾天、鱼跃于渊中蕴藏的拳理之机,理解周流不息的气动如何以“诸身”为劲;心镜之能使得知觉运动感与意欲、情感等得以统合于一,继而构造成整体的心象;内通感能够将人的诸知觉相互融通,为“筑象”提供更加广泛和深入的知觉加工空间;历史文化则在其层累中汇聚于武术家的日常生活,成为“筑象”重要的术语来源和易简化的滥觞。

图2 武术由“身感”而“著象成典”的简化模型Figure 2 Simplified model of “body-knowing” “emerging xiang be classics” of Wushu

3 结束语

武术典文中的理论大量源自中国“象哲学”的“原言”,但武术技艺中的“象言”不是哲学意义上的“哲学形而上学”,而是可“深切著明”技击之大用的“即象感身”之“用体的形上学”。古代武术家以其长年习武、读经的切身感和反身思索,结合中国哲学特有的“象言”方式,筑成了保留有“身体技艺”和“活的知觉体认”的“身体阐释学”文本。因此,高妙的技击之术虽然是幽隐的,身体技艺是默化的,但武术所用之“象言”能够让幽隐的身体以拟象、喻象或征(象)的方式著显出来,达到治幽若明、躬身密用的效果。武术家造拳的内在机理即是在知觉运动、内通感和历史文化层累之中以身合象、以象像身的创造性历程,体现了武术技艺的实践哲学之智慧。