川崎广人 >>>希望中国优秀的人去做循环农业

2019-08-01本刊主笔杨军摄影汤成米

本刊主笔_杨军 摄影_汤成米

川崎想家了。

10月11日,在成都大邑一间酒店里,白天谈完11月将在这里举办的桔子培训会,晚上在微博少见地发了四句日语诗——室生犀星(1889—1962)《小景异情》之二。又附上半生的中文“翻译”:

故郷は遠きにありて思うもの、そして悲しく歌うもの

よしや異国の乞食となりとても、帰るところにあるまじや

老家在远远地怀念,而感觉悲哀。连流落河南当乞丐都不要回日本,不介绍现在困难,只有忍耐。

此刻,他觉得自己仿佛是包含了一个世纪的矛盾体。

他或许会想到诗人作诗的1918年,是日本著名的“米骚动”事件,诗人在工业化大都市和贫困的乡村间流离。日本综合农协正是从这年开始推广的。农协成了农民解决温饱的庇护所,但仍然敌不过法西斯发动的战争。

或许会想到:好不容易熬过战争,患上肺结核的母亲,还有暴躁的父亲;吃不饱饭的童年,面容塌陷,两个饿死的同学。

也或许会想到,1960年代,还是学生的他走出书斋,参加反对《日美安保条约》和修改和平宪法的公民运动。因此被政府打压,几乎不能糊口……

川崎的故乡在鹿儿岛,江户时代的萨摩藩。著名“维新三杰”中的西乡隆盛和大久保利通,和母亲出生地在同一个村庄里。

但维新最终也没把日本带向繁荣,反而走向侵略战争。去年热火的明治维新150周年纪念和热播剧《西乡殿》,川崎没有太多话可说。或者,也无人可说。到河南小刘固农场六年,为了实验有机栽培和循环农业,他持续焦头烂额。

2015年,一场大雪摧毁了农场多半大棚,至今未能恢复元气。今年初,农场因代理合作农场产品而受到网络恶意攻击,销售大跌。紧接着,采用堆肥种植的番茄,因土壤杀毒不充分,设施落后,气候炎热等因素,感染TY病毒,损失殆尽。

为了扭转发不出工资的困境,农场想方设法发展各种“副业”。比如代理其他农场有机产品,自建加工厂将滞销的小麦磨粉做挂面,自制下饭瓜豆酱、番茄酱,将堆肥加入微量元素作为盆栽土出售……甚至还在筹划观光农业。

但川崎的路是确定的。要让农场成为循环农业成功的典范,培养一批新农民新农业领导者。

农场主李卫说,农场成功的标志是变成一所学校。而川崎的话说得还更大:实现和谐社会主义。

一、赎罪

如今,川崎远离故乡日本。临行前,哥哥送他三套蓝色制服。中国朋友叮嘱他戴解放军帽。现在这成了他的标准装束。他自称老兵、堆肥战士。穿蓝色衣服是为学诸葛亮带来好运,戴解放军帽是避免暴徒暴力。

来中国,他被人问得最多的不是堆肥和农业,是你日本人为什么来中国。

川崎反复回答:中国需要日本农业技术,我们父母时代侵略中国,日本人必须赎罪,我们应该尽最大能力帮助中国农业。

这是一个“决定死在中国农村的日本老人”。

2018年,以时尚闻名的GQ杂志报道让他火遍网络。而最初引起网络关注,只是2015年,一位邻村妇女为躲避丈夫家暴寄住小刘固,川崎在微博上为她求助。

几年之间,川崎的微博粉丝从300多人增长到如今40万人。农场也从濒临破产变得稍有起色。媒体甚至称为“循环农业的朝圣地”。

但川崎不这么觉得。

他觉得自己不好,不好意思。因为“循环农业还没有成功”“小刘固还没有成功”。

受他感召,今年4月,农场又来了一位日本人古川一宽,带领年轻人实验盆子种植有机草莓。至今七个月,第一批秧苗移栽完毕,长势良好。

7月,一位日本桔子专家拜访农场。谈到中国桔子由于化肥栽培时间长、打药多,很多桔子汁太少甜度低,不好吃。川崎受启发,回日本考察有机桔子种植。他在微博建议,在中国桔子产地引进日本技术。最后,只有四川两家农场联系,总算促成11月16日将在成都举办的桔子培训会。

10月底,他和南京一家愿意通过小刘固引进日本技术的公司达成协议,直接在南京建设有机种植草莓和番茄的IT温室基地。

他觉得,小刘固开始“有点儿成功”,但这还只是有机栽培成功,“将要成功”。

六年来,因为网络走红,他结识了越来越多全国各地愿意投资和做有机农业的人,但他仍然觉得不被理解,尤其不被河南本地人理解。

“为什么他们一直不参加我的培训?”

从草莓大棚回来路上,他问了记者两次。我们对望一会儿,仿佛都知道,这个问题太复杂,不好说清楚。

问答,只是为了印证。

最开始,人们来问得最多的,堆肥用什么菌好,有机农业种植什么品种最赚钱。他一一解释,堆肥的重点不是菌,有机农业的成功也不取决于品种。来客失望,川崎也失望。

他想告诉大家,循环农业来自马克思主义,是面对世界农业危机唯一的解决方式。而通过有机种植和循环农业,使农产品增值,通过专业农民合作社、消费者合作社等,培养新农民,帮助农民增收,是建设和谐社会主义的根本。

这个表述太奇怪,当然没人理解。人们更愿意相信工业化,相信高科技,选择回避一些问题。

二、“战争”

令记者意外地,刚到小刘固,我们还没准备好问题,川崎已开始谈起本刊8月号9月号报道的温铁军和任正非。

新型堆肥干净无臭味

工人运回地里的黄豆准备晾晒

“我老百姓,他们都是在中国成功的最好的人。我比不上。”

2013年,他结识温铁军。2014年,他通过温铁军的博士生、创立北京小毛驴市民农园的石嫣推介,辗转半年,总算在小刘固找到落脚地。中美贸易战打响后,他每天密切关注华为和任正非。

年轻时代阅读马克思和参加反战运动,使他依然保持着对国际局势的热切关注。

他喜欢华为和任正非,把任正非称为“华为的财富、中国的财富,更是世界的财富”。他带着期待,中国是唯一一个在二战后与美国对抗而可以成功的国家。

而日本是小国,在那里,IT技术的本土发展不被允许,更不要说飞机火箭等尖端技术。站在中国,他更清晰意识到日本发展的荒诞。

今年8月15日“日本战败日”,川崎在微博上谈到日本制裁韩国半导体事件,感到失望。

“民族主义=孤立化,没有未来……韩国选择更(接近)中国,日本要完全孤立。美国进入衰退,(日本)已经70年和美国密切经济和政治关系,(现在)经济和农业衰退。如果只有日美合作的道路,日本没有未来。”

而此刻,离这个小小的中国农场几万里外,中美贸易谈判代表还在为大豆问题争议。特朗普总统坚持要求中国承诺购买500亿美元的农产品,成为谈判主要障碍。中国则以“农产品供应过剩将严重打击本地农产品价格,破坏供需平衡”为由拒绝。

至今,对一般民众而言,大豆谈判的意义似乎仍然遥远而模糊。

在2018年博鳌亚洲论坛上,“三农专家”温铁军就指出,中美贸易战可能是解决中国大豆内在结构性矛盾的契机。

但他又补充道,大豆只不过是把农业危机引入公众视野的引子。“很少有人意识到,这次挑战是根本性的。中国农业既有相对比较雄厚的基础(即维持十几年的粮食增产),又有相对而言的内在结构性矛盾,把这些问题拿来讨论才是真问题。”

但在媒体上,这一问题依然鲜少讨论。他所言农业内在结构性危机,即高产量高库存高进口的“三高”危机。农业过剩,已明确写入2019年中央“一号文件”。

很少有人理解,2008年曾引发举国愤怒的三聚氰胺毒奶粉事件正是转基因大豆垄断国内市场的间接结果。

工作中的川崎

温铁军解释,因为“农业对外开放先引进外资来控制各地榨油厂,就不用本国出油率低的大豆”。进口转基因大豆出油率高,但“榨油的副产品豆粕的蛋白质含量低,造成我国规模化养殖业配套的饲料生产不得不使用其他方式增加蛋白质含量,最终演化为食安问题”。(可参考温铁军《告别百年激进》“毒奶粉背后的经济学思考”。)

川崎深知曾经的日美贸易战问题。

二战之后,日本借助冷战格局及美国保护,“搭便车”再工业化,但随之而来是长达半个世纪的贸易自由化谈判。1960年,日本签署贸易自由化计划大纲。1985年,日美签署《广场协议》,贸易战失败,最终进入所谓失落的三十年。

尽管借助独特的经济体制,如财阀集团和综合农协等,日本保持着长期的社会稳定。但作为普通人,川崎广人还会记得那一次次危机带来的阵痛。

川崎回忆,上世纪70年代日本农业曾和中国一样。那时日本食品大多数是化学栽培,产生了很多农药残留。工厂奶粉有毒,几百万孩子受害。东京空气不好,污染严重,鼻子里都是黑的。渔人抓的鱼有重金属污染,他们和消费者都得了水俣病。

尽管如此,日本的《食品安全基本法》也迟至2003年才出台。

正如被川崎送去日本留学的年轻学员惊讶发现,其实大部分日本农场依然是化学种植——日本也尚处在减农药减化肥的推广阶段。据日本农林水产省2017年统计,有机农业生产面积,目前仅占全国0.6%。

而更现实的危机是粮食自给率。面对农产品贸易自由化,虽然日本在主食大米上一直想方设法限制进口、稳定产量,但自90年代以来,整体粮食自给率仍然持续下降。

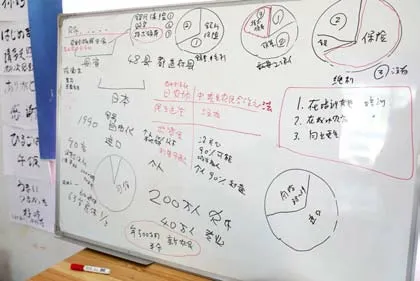

川崎在白板上画出两个饼状图,自给率从原来的70%多,变为现在的38%。

他的老师、日本岩手县生协连合会(即消费者合作社,川崎在此担任了20多年技术员)前会长加藤善正更激烈,撰文严厉批评安倍内阁的农业政策,是“符合工商界和美国的要求,无视田野和公众的声音”的改革,是“市场竞争优先(弱肉强食),对强者放松管制”,是“只有现在,只有钱,只有我自己”的改革。

他大声疾呼,日本粮食自给率一旦降到30%,粮食安全将面临全面崩溃。(《自給率向上は未来への責任》,农业协同组合新闻电子版,2018年11月16日)

其实川崎知道,他的事业在日本和中国都回应寥寥。

回忆在日本做技术员,他说,“我们不能被称为农民,虽然种地,种出来的大米并不好吃。”

川崎书架旁边,贴着他远方亲人的照片

川崎阅读本刊9月号温铁军报道文章,并请记者为他拍照

温铁军先生曾到访小刘固农场,与川崎和李卫留影 供图_小刘固农场

三、老师

川崎绝望时,时常会想起那位83岁的老“先生”、前领导加藤善正。

他这样对记者介绍老师:

加藤老师,家里10个孩子,他是最后一个。我家6个孩子,我是倒数第二个。

少年时代的川崎家境贫困,母亲因肺结核长年住院,父亲要拉扯6个孩子。为了治病,家中几乎变卖了所有土地。10岁上小学,50人的班级,两个同学饿死。因营养不足,川崎长到15岁,身高才1.45米。小学时没吃过现在孩子必备的牛奶、鸡蛋,甚至30岁之前没吃过肉,只能吃些廉价的猪内脏充饥。

他记得面容愤怒的父亲。夏天烈日下,父亲教他除草,除草要连根拔起,“一边挨骂一边努力除草到头晕目眩”。唯一的办法是忍耐。

正是这种艰苦的生活,家人希望他提早独立,初中毕业就工作。幸运的是,他遇到了一位好老师。

川崎初中时,衣服常没有扣子。老师就问他,为什么母亲不补衣服?川崎说,妈妈住院了。川崎初中成绩优秀,听说他马上要参加工作,老师便连续家访,劝说父亲让他继续念高中,上大学。

就这样,川崎顺利读完高中,到大阪工作一年,又去了东京,半工半读农业经济专业。

青年时代,川崎迷上了马克思。这是全世界左翼运动最激烈的时代。法国的“五月风暴”,美国的民权运动、反战运动、嬉皮士运动,第三世界国家的独立和革命运动。

“感觉没有将来,不知道将来是什么样。”川崎回忆。作为学生领袖,他参加了反对《日美安保条约》和修改和平宪法的公民运动。他觉得,和其他国家的青年政治运动不同,他是作为社会研究者加入,不是为自己。于是,“被国家反对。没有女朋友,没有固定收入来源,生活困难,家人也被牵连”。

2018年6月,加藤善正老师(前排左六)访问农场

那是一个为理想而战的时代,同时苦闷和彷徨。但川崎至今感到自豪,这次运动至少让日本人民避免卷入越南战争的泥潭。

他觉得马克思给了自己出路:“把农业做好,让社会变得更富有,这就是我对马克思唯物论的理解。我研究社会和科学,唯物论和辩证法是让我唯一得到幸福的方法。”

大学毕业27岁,川崎参加遴选,获得了留学资格。当时可去的地方有两个,一是美国,一是印度尼西亚。几乎所有人都选了美国。印尼是否有值得学习的东西呢?川崎去了印尼,获得硕士学位。

和东亚国家不同,印尼没能完成土地改革,土地问题至今仍是社会主要矛盾。退休后,川崎曾一度想去印尼帮助当地贫苦农民发展农业,但印尼农协是反对派,即使去了也无法加入农协,只好放弃。

印尼土地完全私有化,主要是大农场种植可可、橡胶、咖啡等经济作物,粮食自给率问题同样严重。1997年亚洲金融风暴,印尼金融体系崩溃,城市企业大规模倒闭,上百万人失业,酿成了后来的排华骚乱。

川崎说,他在印尼学到的东西是:有时你并不能从别人那里学到东西,只能通过自己自发学习。

在东京亚洲农业经济研究中心工作的十年,川崎感到厌倦。研究所的学者们常常批评农业如何糟糕,但却无人提出实质性建议。尽管工作突出,但因党派身份,川崎屡遭打压。

39岁,川崎结婚,决定亲自去妻子的家乡岩手县做农业实践。然后,他遇到了加藤善正。

加藤时任岩手县生协连合会会长。在此之前,他推动创立岩手大学生协,是岩手消费者合作运动和农业合作社的领导人之一。由于边工作边读书,加藤一直没从岩手大学毕业,但因为这一运动,至今受到学校尊敬。

二战后,日本工业快速发展、物价上涨,食品安全问题严重,各地工人消合、大学消合等不断建立。消合由消费者共同组成,不通过超市等中间商而直接与生产者沟通、商讨价格,监督产品质量。

加藤领导生协运动至今五十多年。2016年,联合国教科文组织把合作社确定为世界文化遗产,他归纳原因:在全球气候变暖,粮食危机,能源危机,贫富差距激化,数亿饥饿人口,战争和内乱的背景下,只有合作社始终坚持贯彻自己的理念,才能带给孩子们健康的食物,带给家庭幸福,保护地球。

川崎手绘日本农业发展的饼状图

川崎还记得去生协面试时,加藤说的话:

“销售,并不是卖出去多少东西,而是要做出好的东西让顾客满意。”

这个理念影响了川崎的后半生,给了他实践的生命,如今又带到小刘固:有机种植和循环农业要做安全好吃的食物。

在所有川崎式执拗的规矩里,第一位是“做农业不能说谎”。“别说谎,说谎让公司破坏”——每次培训会,学员都会在课件第一部分看到这行醒目的大字。

2015年,因为两个工人把几十斤老玉米充作嫩玉米卖到北京,不道歉,他绝食抗议。

2019年初,有人在网络诋毁农场“倒买倒卖”“非法集资”,川崎是假专家……川崎的愤怒达到顶点。他坚决要打官司,因李卫等人劝说才作罢。

川崎说,“我不说谎言,说谎言的话,切腹了。”

四、算账

2018年6月,川崎把加藤善正请到小刘固。川崎说,加藤老师在小刘固三天,去哪儿都让我们感动。

加藤则告诉这位老学生:“公司成绩不好,因为你工作不好。成绩好的话,因为同事们好。全球没有好公司或不好公司,存在的是好领导人或不好领导人。不要把责任推卸给别人。”

川崎感到责任重大:领导人的任务是发现问题解决问题,没有自我批评不能克服问题。

而要解决问题,对日本、对中国、对世界,都还不仅仅是粮食自给率或农业过剩问题,而是整个的生态循环农业改革。更进一步,是生态文明。

这个词太大,川崎说得更简单,农场的年轻人如何生活。很多年轻人带着热情来,又带着灰心离开,他了解他们的困境。做农业,不赚钱。

他觉得农场的主管魏先生很优秀,但很担心他能不能结婚。

他担心从日本留学回来的学员莫海林,也还没结婚。更担心的是,莫海林学习的日本农场设备先进,小刘固设备比较简陋,担心他辞职。和南京公司的合作,总算让他松口气,他可以送莫海林去南京IT温室做管理。

要真正培养有志的年轻人做农业,太难。

在日本老家,面临同样的社会难题。日本土地实行长子继承制度,但随着工业化城市化、农产品贸易自由化、农业衰退等因素,越来越多年轻人离开农村。剩下的是孤独和寂静。

川崎给记者算了一笔账。

他老家有一对夫妇,两人都在生协工作,一年工资约1000万日元,折合人民币70万元。虽然家里有90亩地,种植大米,但因购买农药化肥和农机等,无法盈利。如今孩子不做农业,土地继承成了悬案。

川崎介绍,日本现有农民约200万,其中专业农民只有40万。他曾调查岩手县20位成功专业农民,都是有机栽培农民,有接班人,生活稳定。但是,化肥栽培农民即使有100亩土地,大多生活困难,只能进城打工,因为土地课税,直到90岁还要种地。

川崎开玩笑,自己73岁还很年轻,因为日本农民平均年龄是69岁。

虽然媒体统计,日本农民年均收入达450万日元(约合27万人民币),但大部分农民在200万日元以下。

这一状况换到中国,还要更严重。

川崎自谓“云游万里中华”,看过太多失败的规模种植农场。有投资5000万人民币的农场倒闭了,有2000亩农场一年销售200万元以下采用50~60个员工。能够坚持的都是靠补贴或后援者支付补贴。更不要说无数小规模农场倒闭。

去南京考察三天,50个温室大棚公司,可能盈利的没有。化肥种植,亏损,降低投资,持续亏损,形成恶性循环。这还只不过是所谓“内在结构性危机”的冰山一角。

虽然很多人谈农业现代化,但川崎觉得,农业真正的成功是自己的孩子想要做农业,或有后来者想要继续做农业。

“农业成功的基础在于培养人才。”川崎郑重地写下一条微博。日本的有机农业新农民培训已形成一套稳定机制,但中国还没有这样的基地。

他想从小刘固开始培养新农民。

川崎的目标也很小,如果一个中国农民纯靠农业收入每年收入4万元,那他就差不多能挺起胸膛跟自己的儿子说,将来要不要做农业。

根据中国农业农村部2018年数据,全国农民人均年纯收入为14600元,且主要不是靠务农,这一目标还差得很远。

但川崎有信心,“我来小刘固农场六年了,几乎从零开始,从破产开始,虽然看起来没什么变化,但会走向成功的。”

农场因为不使用农药,田野里到处是杂草,长得很快。学员说,这是有一天他们不知道,川崎老师自己挖的一条道

因为无化肥无农药,小刘固出产的红薯个头较小,有瑕疵,但却是美味的。这一点也会给顾客说明

农场学员朱宏杨为前来实习的研究生演示盆子栽培有机草莓的方法

五、人才

他接着解释,“中国朋友们误解投资买设备就可能成功。农业从育土、种植、收获,(到)销售为结束,那个技术复杂经过高级训练,受社会经济影响,在全球是最困难的事业。化肥栽培的话,一生持续亏损。”

转头又写下,“我们应该学习(的)不是日本IT温室、肥、设备、农机,是日本农民精神。”

技术和农民精神,在川崎身上形成一种巨大的张力。人们还是有点不明白。

川崎用中国领导人的话解释,实事求是,化肥种植没有未来。

川崎把自己现在的事业分为两个方向,长期是循环农业,短期是有机栽培。

川崎给出一个公式:人=人才=技术,在中国不能买人才,因为有机人才不(存)在。

他又给记者算账,蔬菜水果用化肥种植,回收价格每斤三四毛,钱都被中间商拿走了。如果是有机种植,最低价格也要两元以上。

他问我们,你觉得小刘固农场的番茄可以卖多少?我们猜了几个数字,10元,15元,20元。川崎说,一斤30元有人买。

有机种植可以提高产品附加加值,这是短期人才培养的关键,可以吸引更多年轻人回来。

川崎说,一般新农民成功案例都是夫妇成功。男人负责种植和技术管理,女人负责卖东西。两人只要每月能拿到3000~5000元甚至更多的工资,这样结婚也没问题,生孩子也没问题,上学也没问题。

但这还不是根本。为什么1980年后日本农业投资都失败了?

川崎和老家的成功专业农民们讨论:最大要因是不想落地生根。落地生根是要循环。

农场会议室上贴着一张川崎手绘的循环农业图:人家畜——粪——堆肥、液肥——种植——人家畜。原理很简单,这是人类几千年传统农业的形态。现在变了。

2009年,促使川崎留在中国的最大刺激就是粪便。“农村泥泞不堪的道路两边,被村民丢弃的生活垃圾比比皆是,随处可见各种动物粪便,臭气熏天。”

原来中国农村普遍使用生粪沤肥。封建时代,城市掏粪工是职业。上世纪六七十年代人民公社时期,捡粪可以挣工分。但随着工业化,普遍使用化肥,沤肥技术逐渐被抛弃。更糟糕的是,随着城镇化,农村建筑厕所模仿城市,人畜粪便处理成了大难题。

川崎来中国推广堆肥。但是,他也不认可简单移植日本技术。日本堆肥目前主要依靠政府补贴,大概每万吨堆肥厂投资1000万元人民币,每年亏损几十几百万元。

他认为,如果中国采用这种方式,只是投资堆肥厂即需要每万吨200~500万,显然不可能处理每年家畜粪便总量约40亿吨,人粪尿约0.5亿吨。

核心的问题是必须建立循环生态农业。川崎解释,新型堆肥的目的,不仅仅是处理粪便,最终是要改善已被化肥破坏的土壤,重新从地里长出安全好吃的食物。

川崎变得严肃,一个字一个字用汉语向记者解释:“在日本,粪便处理是最低的人。没教育的人做。日本人都瞧不起。为什么我做。我是赎罪。二战的时候,日本杀很多中国人。中国人不了解,我做。”

采访的下午,来了一批河南师范大学的农业研究生实习。面对这些未来大部分可能都不会做农业的学生,川崎还是详细讲解了利用堆肥技术对土壤消毒和盆子种植有机草莓的方法。

阳光明媚的下午,学生们昏昏欲睡。

川崎所说的消毒办法,因为缺乏机器,需要大量劳力,结果今年农忙时节缺人,是导致番茄病毒爆发的主要原因。随后,他又介绍了现在日本流行的“西药”做法,用农药喷洒土地,晾晒一周,效果一样,无药物残留。

但即使如此,机械化仍是目前中国很多农村的关键问题。

“没有机器,太费体力,我年龄大了,做不了了。”川崎叹口气,转头又说,“我希望中国优秀的人参加循环农业。”

晚上,赶完10月25日将在郑州举办的第二届“中原有机农业发展国际论坛”演讲的PPT。他在末尾写下“小刘固农场的梦想”:

建立两年培训学校,培养每年100个农业领导人。

午饭前,川崎带上劳动工具走向农场,进行每天的卫生清理。他对记者说,“我们要努力工作”