气象因子对典型草原地上生物量的潜在影响

2019-07-27赵晓英

赵晓英

(锡林浩特国家气候观象台,内蒙古 锡林浩特 026000)

引言

锡林郭勒盟草原幅员辽阔,气候条件差异较大。水热条件由东北向西南呈带状变化,草原植被类型和天然牧草种类的分布受水热条件的限制,有明显的差异。气候因素直接影响植被发生发展必需的能量供给和物质基础。其中,热量的差别与干湿程度的不同所导致的水、热组合条件是影响植被分布的主导因素。国内有许多学者研究了温度、降水对典型草原不同种类天然牧草物候期和牧草产量的影响〔1-3〕。但是,牧草生长发育状况是水光热综合作用的结果,水光热匹配好,植物才能很好地生长。水、光、温等因子时空分布的不平衡,引起牧草种类成分、生长发育、产品品质等的差异。温度、水分和光照等气候因子影响着牧草发育期的始终,也影响牧草产量和牧草品质的高低。近年来,由于多种因素造成锡林郭勒草原生态严重恶化,为了保护草原,恢复生态系统,政府正在积极采取措施来缓解恶化的生态环境。鉴于此,本文从温度(包括积温、地温)、降水、日照几个方面分析了气象因子对牧草地上生物量的影响。为了解气候变化对草原生态环境带来的影响提供一些科学依据。

1 研究区域概况

研究区域为内蒙古锡林郭勒盟中部的典型草原区,属中温带半干旱、干旱大陆性气候,春季多风易干旱、夏季温暖湿润、秋季凉爽霜雪早、冬季寒冷漫长。年平均气温3.0℃,年均降水量263.5毫米,降水主要出现在5-8月,年平均风速3.3米/秒,全年日照时数为2983.8小时。地带性植被有羊草(AneurolepidiumChinese(Trin))、克氏针茅(Stipakryloyii)、冷蒿(ArtemisiaFdawilld)、阿尔泰狗哇花(HeteropappusAltaicus(willd))、 矮葱(AlliumanisopodiumLedeb)等物种。

2 资料与方法

2.1 资料来源

气象资料为内蒙古锡林浩特国家基准气候站2004—2018年5—8月全生育期的地面气象观测资料。牧草资料采用锡林浩特牧业气象试验站天然牧草监测场全生育期观测资料,锡林浩特牧业气象试验站从2004年开始生态观测,观测分为监测区和监测场,监测区是允许放牧的区域,监测场是围封的区域,本文使用监测场的资料,研究不受放牧和人为因素影响下的地上生物量变化趋势。观测方法为中国气象局牧业气象观测规范,观测站位于43°57′N,116°07′E,海拔高度1003.0米。地上生物量测定在每年5~8月进行,用剪刀齐地面刈割,每月月末测定1次,4个重复。本文研究的地上生物量(kg/ha )是5-8月末测得每平方米天然草场地上净生物总量阴干后的平均重量。

2.2 分析方法

数据的统计处理、分析及绘图主要应用Excel软件和SPSS统计软件。采用线性趋势分析法〔4〕定量描述典型草原区地上生物量变化趋势,气象因子与天然牧草地上生物量的关系研究采用相关分析法〔5〕,并进行显著性检验。

3 结果与分析

3.1 牧草产量的变化趋势分析

由(图1) 可以看出:近15年来锡林浩特典型草原区牧草地上生物量有明显增加趋势,增加速率为每年51.7kg/ha,相关系数为0.459(P<0.05)。最高值出现在2012年,为2332 kg/ha;最低值出现在2004年,为630 kg/ha。由于2004年出现了春夏连旱,造成牧草大幅减产。2018年也出现了春夏连旱,致使天然牧草叶片卷曲,有凋萎现象,甚至有的地方植被完全枯死,土表裸露,严重影响了天然牧草产量的积累。干旱导致天然牧草覆盖度、高度普遍偏低,大部地区天然牧草覆盖度为2~5%,高度在1~5厘米;天然牧草地上生物量也大幅降低,甚至有些地区地表完全裸露,无产量,导致畜牧业生产受到不同程度影响。

图1 2004-2018年地上生物量的年际变化趋势

3.2 气象因子与地上生物量变化趋势分析

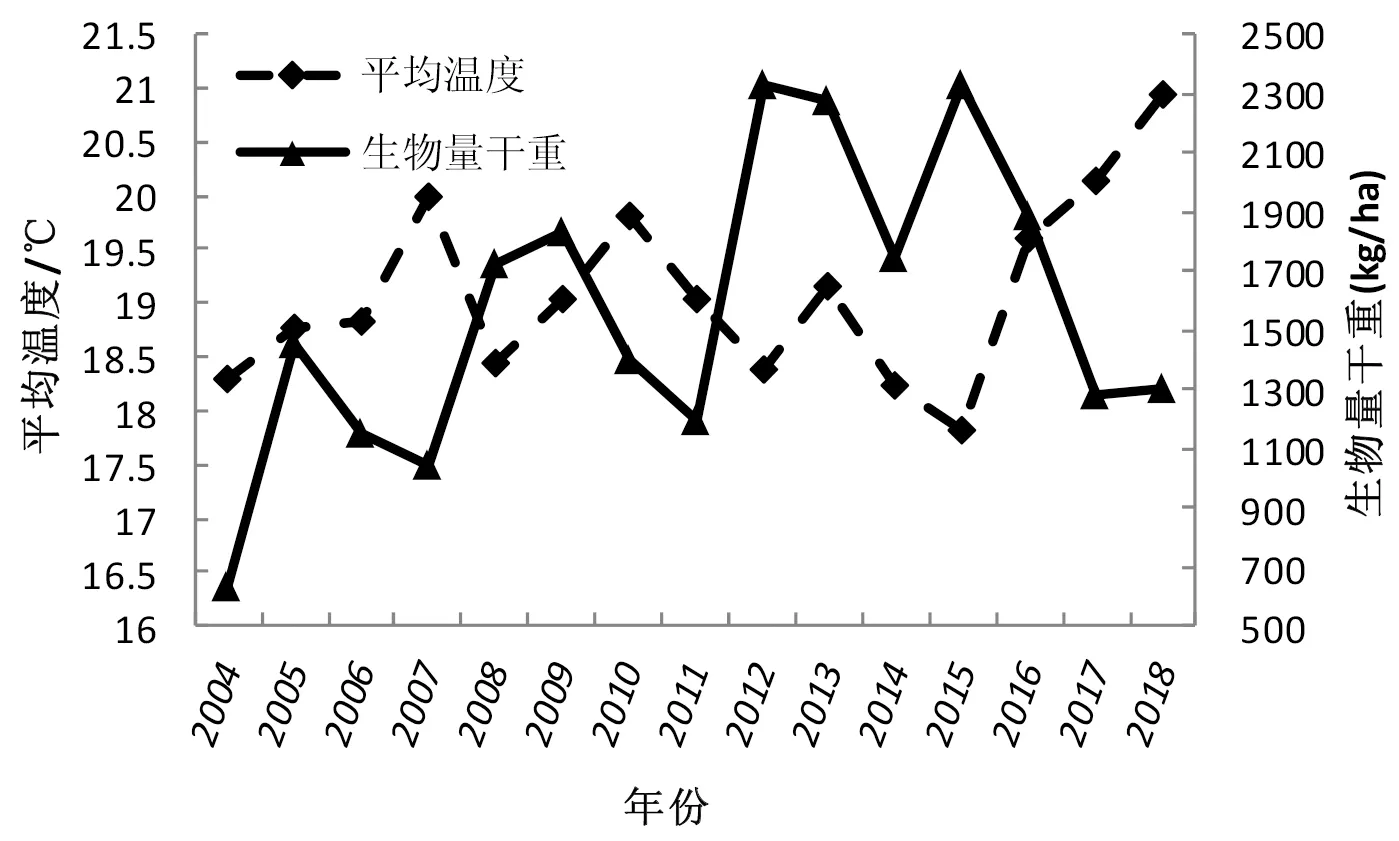

3.2.1 气温对地上生物量的影响

通过2004~2018年5—8月温度与地上生物量(干重)的变化分析(图2)发现,5—8月平均温度对地上生物量的影响不太显著,平均温度逐年呈增加的趋势,增温最迅速的是2017、2018年。平均温度分别为:20.1℃、20.9℃。但地上生物量(干重)在2017、2018却在减少,分别为1283 kg/ha、1306 kg/ha。而地上生物量最高的年份是2012年为2332 kg/ha,2012年的平均温度为18.4℃。由此可知:气温在全生育期不是影响牧草生长发育最重要的气象因素,气温是影响典型草原牧草返青期的关键因子〔2〕。

图2 5—8月地上生物量与平均温度的变化趋势

3.2.2 降水量对地上生物量的影响

通过2004~2018年5—8月降水量与地上生物量(干重)的变化分析(图3)发现,5—8月地上生物量与降水量的变化趋势明显一致。降水量最多的年份是2012年,降水量为 380.7mm;而地上生物量出现最多的年份也是2012年,地上生物量为2332 kg/ha。地上生物量最少的年份是2004年仅629 kg/ha,虽然2004年降水量261.3 mm较多,但前期降水量很少,降水主要降在8月11日,一日降水量99.2mm,比5—7月合量还要多。导致本年度降水量较多但地上生物量较少的特殊年份。有关研究表明,大气降水显著影响了锡林郭勒草原天然牧草产量,且其时间分布对不同类型草原天然牧草产量的影响不同〔6〕。在典型草原区,影响牧草产量的降水时段主要是5月上旬至8月下旬,由(图4)可知:期间每增加1mm降水量使地上生物量增加3.5kg/ha。

图3 5—8月地上生物量与降水量的变化趋势

图4 5—8月地上生物量与降水量的关系

3.2.3 积温对地上生物量的影响

通过2004~2018年5—8月≥10℃的有效积温与地上生物量(干重)的变化分析(图5)发现,5—8月有效积温对地上生物量的影响不显著。热量是牧草生长发育的基本气象要素,每个发育期对热量都有一定的要求。不同的牧草和不同发育期所需的积温值不同,而不同草原区的同一种牧草,因生长在不同的气温条件下各发育期所需的积温也会发生变化。有效积温对牧草物候期影响较大,对牧草地上生物量影响较小。但牧草生长离不开热量,如果在水分条件基本满足的条件下,温度越高,牧草生长的越旺盛,其地上生物量就会越多。

图5 5—8月地上生物量与≥10℃有效积温的变化趋势

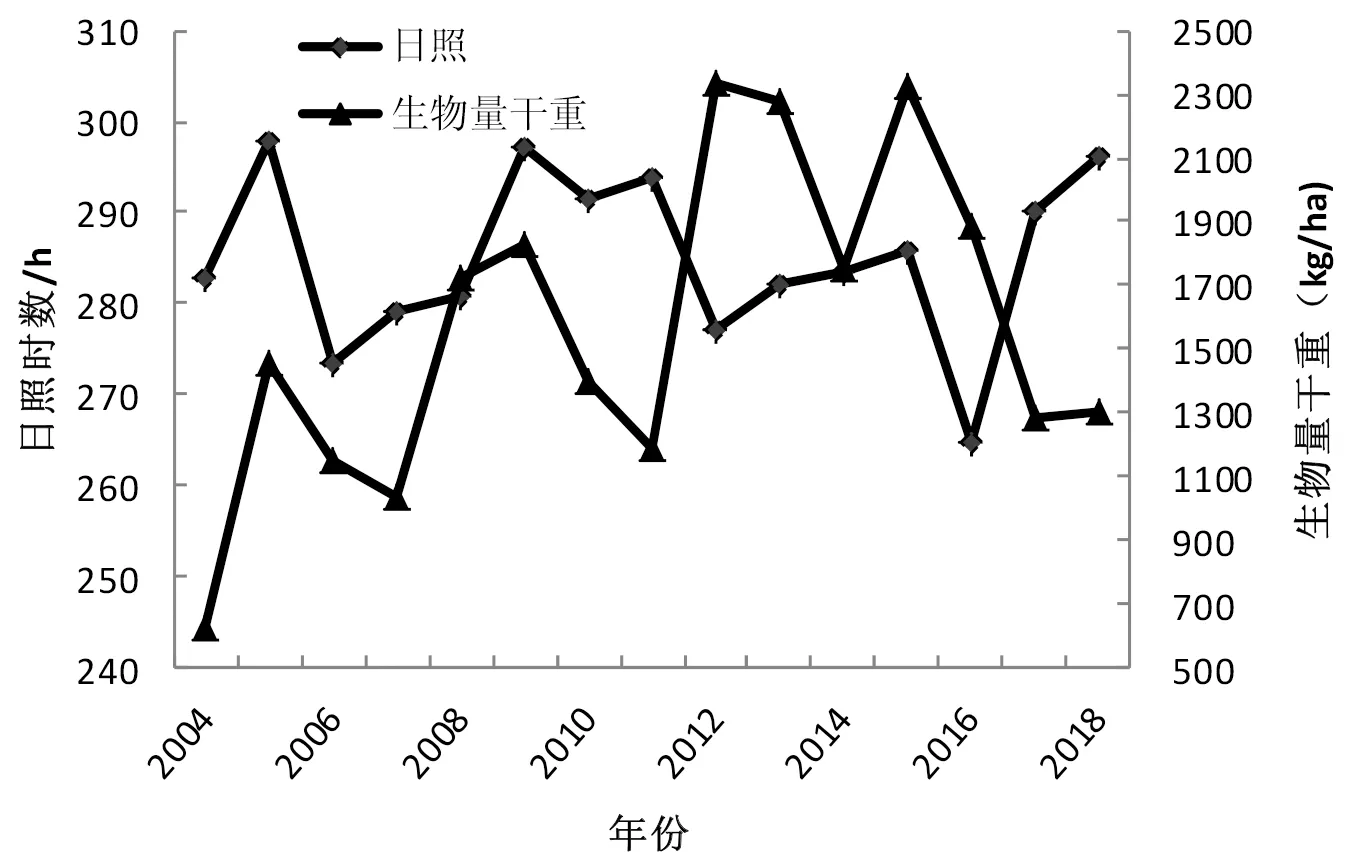

3.2.4 日照对地上生物量的影响

通过2004~2018年5—8月日照时数与地上生物量(干重)的变化分析(图6)发现,5—8月地上生物量与日照时数的变化趋势基本趋于一致。光是牧草生长的自然能源,在太阳光照射下,牧草通过光合作用制造有机物质,维持其生命活动。日照时间的增加可延长牧草生育期。牧草刈割后,再生牧草黄枯期将推迟20天左右。植物生长发育需要光合作用,从2017、2018年可知,光照具有较大的负贡献,当光照增大时会增加地表蒸发而环境变得干燥,而影响牧草的生长,继而影响地上生物量变少。

图6 5—8月地上生物量与日照时数的变化趋势

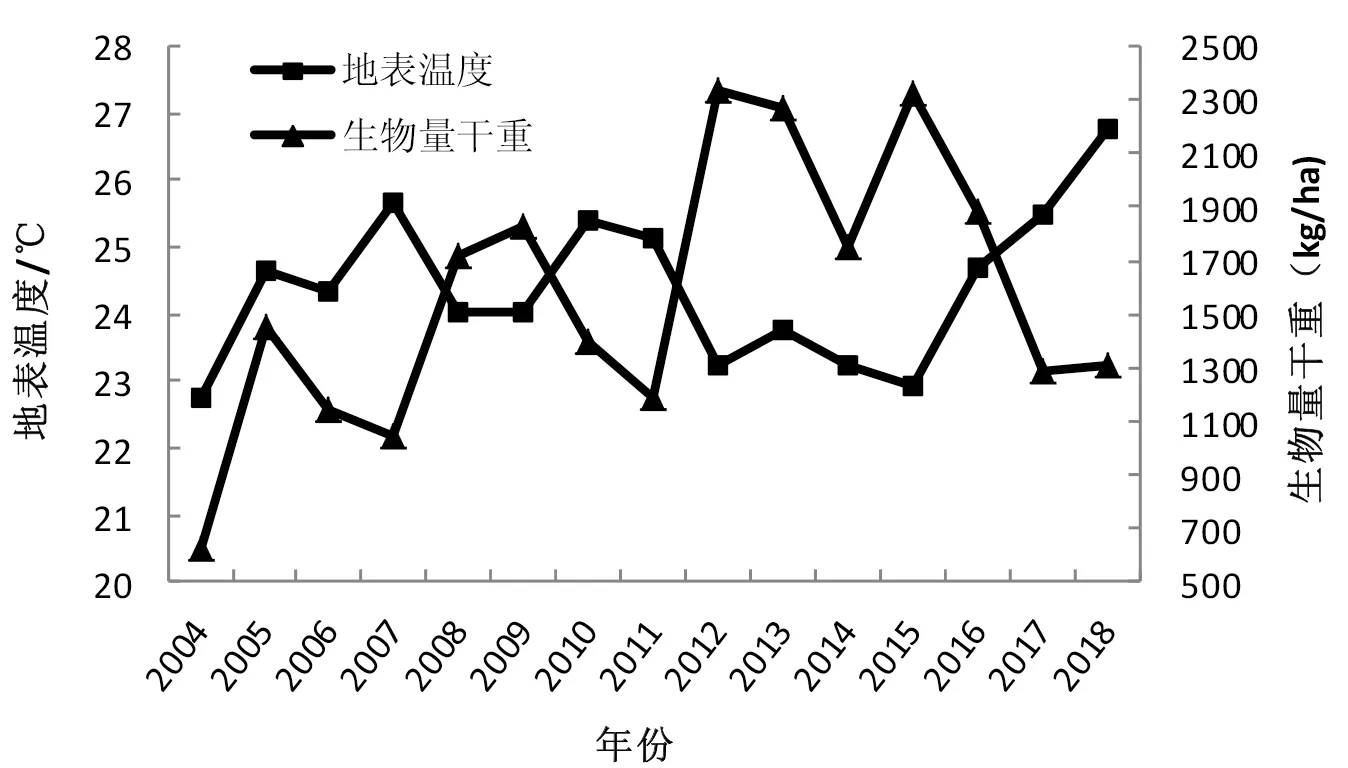

3.2.5 地表温度对地上生物量的影响

通过2004~2018年5—8月地表温度与地上生物量(干重)的变化分析(图7)来看:

2012、2013、2015年的地上生物量最高,且同年的地温变化却较低。2017、2018年地上生物量较低,而地温变化却在升高。这可能与地温低会贮存较多的土壤水分有关,地温太高,植物中水分蒸腾的越快,植物枯萎的越快,地上生物量就会越少。

图7 5—8月地上生物量与地表温度的变化趋势

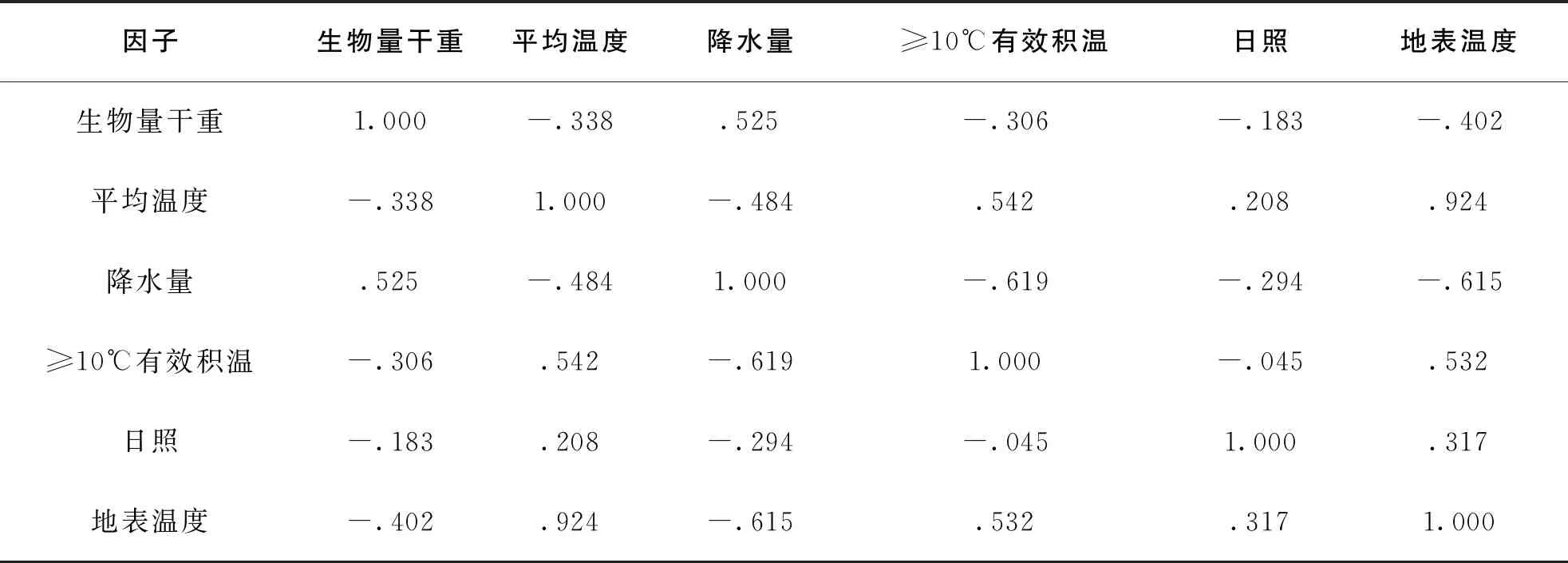

3.3 地上生物量与各气候因子的相关分析

从(表1)可以看出:全生育期的降水量与同期地上生物量干重呈极显著正相关,相关系数是0.525(P<0.01) 。其它气象因子与同期地上生物量干重呈负相关(没有通过0.05显著性检验)此结果说明,影响全生育期地上生物量干重的最主要因素是水分条件。5—8月降水量越多,地上生物量积累就会越多。此研究虽然降水量在全生育期占主导地位,但植物的生长发育离不开光、热、水的协调作用,因此,气温、积温、地温、日照虽然在生长季作用不明显,但在物候期影响较大〔3〕。从以上分析可知,相关分析的结果与前面趋势分析结果相符合。

表1 全生育期气象因子与生物量干重的相关分析

4 结论

(1)锡林浩特典型草原区牧草地上生物量有明显增加趋势,增加速率为每年51.7kg/ha,相关系数0.459(P<0.05)。最高值出现在2012年,为2332 kg/ha;最低值出现在2004年,为630 kg/ha。

(2)降水量与同期地上生物量干重呈极显著正相关,相关系数是0.525(P<0.01)。期间每增加1mm降水量使地上生物量增加3.5kg/ha。降水量在牧草全生育期是影响典型草原地上生物量最主要的气象要素。降水量最多的年份是2012年,降水量为 380.7mm;而地上生物量最多的年份也是2012年,趋势一致。

(3)地上生物量与气温、≥10℃有效积温、地表温度、日照的变化趋势不太一致,在全生育期对地上生物量的影响不显著。但牧草生长发育状况是水光热综合作用的结果,因此研究这些因子的变化规律对地上生物量的影响很有必要。