列车及轨道参数对曲线钢轨波磨影响及防治措施研究

2019-07-27李克飞黑勇进王文斌

李克飞,黑勇进,王 进,王文斌

(1.北京市轨道交通建设管理有限公司,北京 100068;2.城市轨道交通全自动运行系统与安全监控北京市重点实验室,北京 100068;3.中国铁道科学研究院集团有限公司,北京 100081)

1 概述

曲线轨道使地铁线路布置满足城市既有布局的要求,然而钢轨受到的碾压、冲击作用,加剧了轮轨磨耗和振动等问题[1]。

目前,地铁的轨道病害较多,例如道床开裂[2]、扣件构配件损伤[3]、钢轨波磨[4]等,其中钢轨波磨[5]多发生在曲线段。某地铁区间R300 m的“S”形曲线地段出现较为严重的钢轨波磨,且内轨表面有明显的流塑现象,如图1所示。

图1 曲线钢轨波磨

曲线段钢轨波磨不仅影响轨道动态响应[6-7],也会对车辆产生不利的振动影响[8-9],甚至影响轮轨关系的匹配[10]。国内外针对曲线段钢轨波磨问题,从动力测试[11]、仿真分析[12]、参数影响分析[6,13]等方面进行了深入研究,详细探讨了曲线段钢轨波磨的发生机理、关键影响因素及治理措施。

曲线段钢轨波磨的产生与钢轨受力有着直接关系。由于曲线轨道对列车方向起限制作用,使轮轨间形成较大的横向作用力,如图2所示。当在水平横向力作用下超过了钢轨的屈服强度时,钢轨作用边将产生塑性变形。

图2 曲线轮轨相互作用

影响曲线段钢轨波磨的因素很多,涉及列车、线路、轨道结构等因素。针对列车及轨道参数对曲线钢轨波磨的影响进行研究,并给出既有线及新建线路曲线钢轨波磨的防治措施建议。

2 车轨动力学模型及评价指标

建立车轨动力学模型,车辆模型包含车厢和前后两个转向架,转向架模型由轮对、转向架构架、轴箱、一系弹簧(纵向、横向、垂向)、一系垂向阻尼器、二系空气弹簧、二系垂向和横向阻尼器、纵向牵引拉杆、车体横向止挡以及抗侧滚扭杆等元件组成。车厢视为刚体,转向架及车体模型如图3所示。

图3 转向架、车体仿真模型

根据某地铁区间R450 m曲线的轮轨力测试结果,对所建立车轨动力学模型的可靠性进行验证。运用所建立的车模型进行仿真计算,其中轨道不平顺采用德国低干扰功率谱模拟的随机不平顺样本。图4为计算得到的轮轨横向力变化曲线,可以看出,轮轨横向力计算结果与测试结果较为接近且规律相同,计算模型能够反映不同因素对列车曲线通过性能指标的影响规律。

采用轮对冲角、轮轨横向力、轮轨磨耗指数3个指标评价曲线段轮轨磨耗性能。轮对冲角是在轮缘和轨头侧面的接触点上车轮纵向平面与该点轨头切线之间的夹角(图2)。轮轨磨耗指数W为轮轨接触斑处所消耗的摩擦功,是蠕滑力合力与蠕滑率的数量积,即

W=Fε

(1)

式中F——轮轨接触斑处的蠕滑合力;

ε——轮轨接触斑处的蠕滑率。

图4 轮轨横向力计算结果与测试结果对比

3 车轨参数对钢轨波磨影响分析

利用车轨动力学研究模型,分析车辆及轨道参数对轮对冲角、轮轨横向力、轮轨磨耗指数的影响。

车轨动力计算模型的基本参数为:转向架一系横向刚度为9 MN/m,转向架一系纵向刚度为4 MN/m,轮轨摩擦系数为0.4,曲线半径为300 m,超高为120 mm,轨距为1435 mm,轨道垂向刚度为50 MN/m,轨道横向刚度为50 MN/m。

采用正交试验的方法,开展特定参数对轮轨磨耗评价指标的影响分析,即保持其他参数不变,特定参数进行变化,进而分析轮对冲角、轮轨横向力、轮轨磨耗指数的变化情况。

3.1 车辆参数对钢轨波磨影响分析

3.1.1 转向架一系横向刚度

转向架一系横向刚度取2,4,6,8,10,12 MN/m,计算结果如图5所示。可以看出:轮对冲角随转向架一系横向刚度的增加而减小,轮轨横向力随转向架一系横向刚度的增加而增大,但变化幅度较小。当转向架一系横向刚度由2 MN/m增至12 MN/m时,轮对冲角减小约3%,轮轨横向力减小约1.1%。

与此同时,转向架一系横向刚度对轮轨磨耗指数的影响较小,当转向架一系横向刚度由2 MN/m增至12 MN/m时,磨耗指数变化量约5%。调整转向架一系横向刚度对减缓曲线段轮轨磨耗的影响较小。

图5 各指标随转向架一系横向刚度的变化情况

3.1.2 转向架一系纵向刚度

图6 各指标随转向架一系纵向刚度的变化情况

转向架一系纵向刚度取5,7,9,11,13,15 MN/m,计算结果如图6所示,可以看出:轮对冲角和轮轨横向力均随转向架一系纵向刚度的增加显著增大,当一系纵向刚度由5 MN/m增至15 MN/m时,轮对冲角增大约76.4%,横向力增大约27.4%。轮轨磨耗指数随转向架一系纵向刚度的增加显著增大。当一系纵向刚度由5 MN/m增至15 MN/m时,磨耗指数增加81.8%。转向架一系纵向刚度对曲线段轮轨磨耗的影响巨大,适当减小转向架一系纵向刚度可显著降低曲线段轮轨磨耗。

3.1.3 轮轨摩擦系数

轮轨摩擦系数取0.1,0.2,0.3,0.4和0.5,计算结果如图7所示。可以看出:轮对冲角随轮轨摩擦系数的增大而减小,轮轨横向力和轮轨磨耗指数均随轮轨摩擦系数的增大而增大。轮轨摩擦系数由0.1增至0.5时,轮对冲角减小约38.5%,轮轨横向力和轮轨磨耗指数分别增大约214.9%和249.1%。降低轮轨间摩擦系数是减缓曲线段轮轨磨耗的有效方式。干燥状态下轮轨间摩擦系数一般处于0.5左右,根据列车制动试验,在不影响制动的情况下轨面摩擦系数应保持在0.3以上,若将轨面摩擦系数由0.5降低至0.3,则轮轨磨耗指数降低约25%。

3.2 轨道参数对钢轨波磨影响分析

3.2.1 曲线半径

曲线半径取200,300,400,500,600,700 m,直线段长50 m,缓和曲线长60 m,圆曲线长200 m,计算结果如图8所示。可以看出:轮对冲角、轮轨横向力、轮轨磨耗指数均随曲线半径的减小而明显增加,且冲角、磨耗指数的增大与曲线半径的减小呈明显的非线性关系。曲线半径由400 m降低至200 m时,轮对导向轮的冲角增加约144%,轮轨横向力增加约164.8%,轮轨磨耗指数增加约196%。

图7 各指标随轮轨摩擦系数的变化情况

图8 各指标随曲线半径的变化情况

图9 各指标随曲线超高的变化情况

研究结果表明:随着曲线半径的减小,轮轨之间的冲角增大,导致轮轨之间的横向蠕滑增大,轮轨磨耗指数逐渐增大。在曲线半径小于400 m时,磨耗指数随着轮对冲角和轮轨横向力快速增长。文献[6,11]对移动列车作用下曲线轨道的动力问题进行研究,研究结果表明:随着曲线半径的逐渐减小,钢轨的振动响应逐渐增大,增大了轮轨间的相互作用,导致轮轨磨耗加剧。

3.2.2 曲线超高

曲线超高取80,90,100,112,120 mm,行车速度v=55 km/h,均衡超高为112 mm。

计算结果如图9所示,可以看出:轮对冲角、磨耗指数均随曲线超高的增加而增大,曲线超高由80 mm增至120 mm时,冲角、磨耗指数分别增大约5.96%和4.1%;轮轨横向力随曲线超高的增加呈先减小后增大的趋势。超高设置对轮轨接触点的分布影响很小;超高的设置对轮轨磨耗有一定的影响,但影响程度不是很大。上述模型中的均衡超高为112 mm,但从各个指标综合分析,欠超高情况下性能较佳,即在超高100 mm左右车辆通过曲线性能较好。

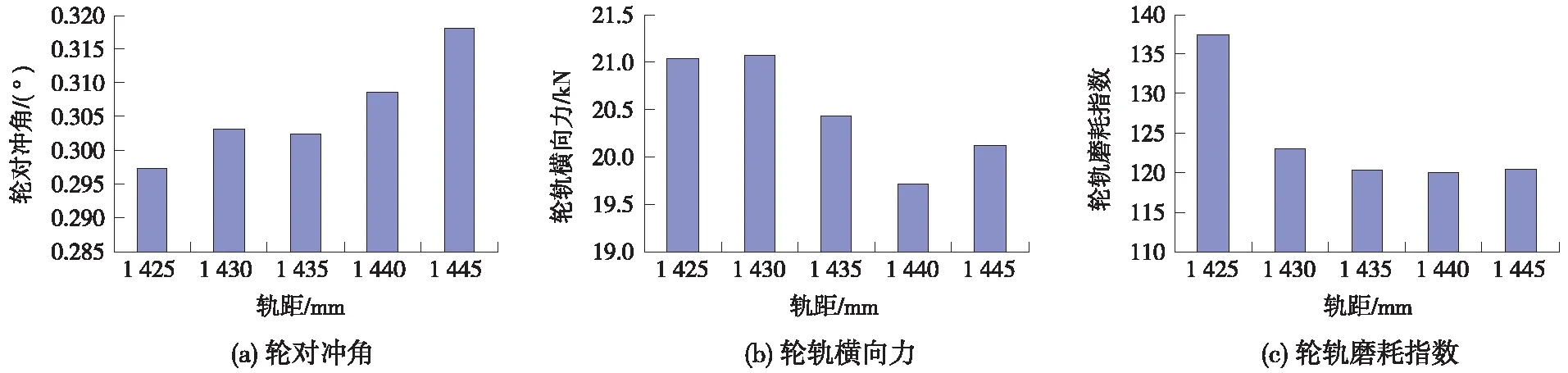

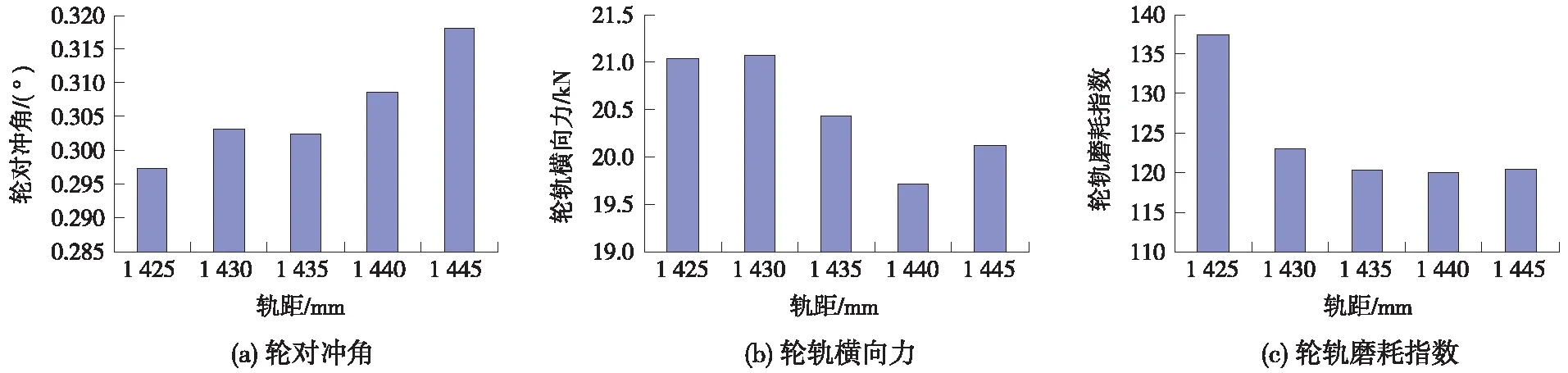

3.2.3 轨距

曲线轨距取1 425,1 430,1 435,1 440,1 445 mm,计算结果如图10所示。可以看出:轮对冲角在轨距1 425~1 435 mm变化平稳;在轨距1 435~1 445 mm内,总体上有随轨距增加而增大的趋势,轨距由1 435 mm增至1 445 mm时,轮对冲角增加约5.2%。

图10 各指标随轨距的变化情况

另外,轮轨磨耗指数随轨距的增加而减小,轨距由1 425 mm增至1 445 mm时,曲线外轨磨耗指数最大值降低约12.4%。对于小半径曲线,轨距的合理设置对减缓轮轨磨耗有一定的作用。

3.2.4 轨道支撑刚度

分别对轨道垂向及横向支撑刚度进行研究,轨道垂向支撑刚度取Kv=10,20,30,40,50 MN/m时,横向支撑刚度Kh=50 MN/m;横向支撑刚度取Kh=10,20,30,40,50 MN/m时,垂向支撑刚度Kv=50 MN/m。计算结果如图11和图12所示。可以看出:轮对冲角随轨道垂向支撑刚度的增加而增大,随轨道横向支撑刚度的增加而减小,但变化幅度很小。当轨道垂向支撑刚度由10 MN/m增至50 MN/m时,轮对冲角增大约0.7%;当横向支撑刚度由10 MN/m增至50 MN/m时,轮对冲角减小约3.4%。轮轨横向力随轨道垂向支撑刚度的增加而降低,随轨道横向支撑刚度的增加而增大,当垂向支撑刚度由10 MN/m增至50 MN/m时,横向力减小约0.2%;当横向支撑刚度由10 MN/m增至50 MN/m时,横向力增加约5.3%。

图11 各指标随轨道垂向支撑刚度的变化情况

图12 各指标随轨道横向支撑刚度的变化情况

与此同时,轮轨磨耗指数随轨道垂向和横向支撑刚度的增加而增大。轨道垂向支撑刚度对曲线磨耗指数的影响较小;轨道横向支撑刚度由10 MN/m增至50 MN/m时,轮轨磨耗指数增加2.4%。

4 曲线钢轨波磨防治措施建议

综合以上分析结果,线路的“先天不足”是曲线段钢轨出现波磨的主要原因,列车及轨道参数对曲线钢轨波磨存在不同程度的影响。为了预防新建线路曲线钢轨异常波磨的发生,缓解既有线曲线钢轨波磨的发展,可采取以下措施。

(1)增大线路曲线半径

轮对冲角、轮轨横向力、轮轨磨耗指数均随曲线半径的减小而增大,且轮对冲角、轮轨磨耗指数的增大与曲线半径的减小呈明显的非线性关系。曲线线路的“先天不足”是钢轨出现异常磨耗的主要原因,在符合城市规划等决定因素的要求下地铁线路曲线半径尽量大于500 m,且尽量避免出现反向“S”曲线。

(2)车辆一系横向、纵向刚度优化设计

车辆一系横向、纵向刚度的增加导致轮对冲角、轮轨横向力和磨耗指数的增大,降低了车辆的曲线通过能力。对于常规的地铁车辆转向架,改善曲线通过性能与保证车辆横向稳定性是相互矛盾的。根据线路条件及运营条件,优化车辆一系横向、纵向刚度设计,可以达到缓解曲线段钢轨波磨的目的。

(3)适当提高钢轨硬度

适当提高钢轨强度和硬度,使用屈服点较高的钢材,可以有效抵制钢轨表面疲劳和塑性流动,延迟钢轨波磨的出现,延缓钢轨波磨的发展,建议新建线路在小半径曲线地段使用U71Mn热处理轨或U75V钢轨。

(4)调整曲线超高

欠超高设置有利于改善车辆曲线通过性能,改善轮轨接触状态,降低轮轨横向力和轮轨磨耗。建议地铁小半径曲线设置欠超高,实设超高较均衡超高小10%~15%为宜。此外,车辆运营速度不宜过低。

(5)适当加宽曲线段轨距

地铁列车进入曲线轨道时,车辆转向架前轴的外轮缘冲击外轨,迫使转向架转向,转向架后轴的内轮又靠向内轨。曲线轨距加宽可以减少轮轨间的横向水平力,降低轮轨磨耗和轨道变形。

(6)安装轨顶摩擦控制装置

降低轮轨间摩擦系数是减缓曲线段轮轨磨耗较为有效的方法。干燥状态下轮轨间摩擦系数一般处于0.5左右,根据列车制动试验,在不影响制动的情况下轨面摩擦系数应保持在0.3以上,若将轨面摩擦系数由0.5降低至0.3,则轮轨磨耗指数可降低约25%。

(7)曲线钢轨波磨的信息化管理

曲线钢轨波磨牵涉因素较多,其维管工作存在影响因素多且杂、维管工作繁重、数据量大等问题。建议对小半径曲线轨道波磨、日常检修数据进行信息化,对相关联的数据进行逻辑化整合,总结以往维管经验,建立地铁小半径曲线的轨道信息管理系统,对曲线钢轨的波磨预防及治理进行智能化管理。

5 结论

针对地铁曲线段出现的钢轨波磨问题,利用车轨动力学模型,研究了转向架一系横向及纵向刚度、轮轨摩擦系数、曲线半径、超高、轨距、轨道横向及垂向支撑刚度等参数对曲线轮轨磨耗的影响,结果表明:(1)适当减小转向架一系纵向刚度,可显著降低曲线段轮轨磨耗;(2)轨面摩擦系数由0.5降低至0.3,轮轨磨耗指数可降低约25%;(3)轮轨磨耗随曲线半径的减小呈指数式增大;(4)线路超高、轨距、轨道横向及垂向支撑刚度对轮轨磨耗影响较小。

综上分析,提出曲线钢轨波磨的防治措施建议:(1)采取适当降低轮轨间摩擦系数、提高钢轨硬度、加宽曲线段轨距和开展曲线轨道磨耗信息化管理等措施,以缓解既有线曲线钢轨波磨;(2)建议采取优化车辆一系横向及纵向刚度、增大线路曲线半径、避免小半径“S”形曲线、设置曲线欠超高、适当降低轮轨间摩擦系数等措施,对新建线路曲线钢轨波磨进行预防。