新媒体环境下科技新闻如何贴近受众

——以“果壳”微信公众号为例

2019-07-27史晨

史 晨

“果壳”是北京果壳互动科技传媒有限公司旗下的科技类微信公众号。以“科学和技术,是我们和这个世界对话所有的语言”为口号,“果壳”立志于打造一个开放、多元的泛科技兴趣社区。清博大数据显示,“果壳”的微信传播指数(WCI)长期位居科技类微信公众号首位。本文抓取并分析了微信公众号“果壳”2018年10月1日到12月31日为期92天843条消息数据,试图探究新媒体环境下的科技新闻该如何消弭与受众之间的距离感。

1 推送规律化、差异化、轻量化

“果壳”微信公众号的推送时间十分规律,一般每日推送3次,每次2~4栏推文,推送时间集中在下午三点、晚上7点和10点。2018《微信生活白皮书》显示,典型微信用户的闲暇时间与“果壳”的推送时间高度一致[1]。固定的推送时间,有利于培养订阅用户的阅读习惯,增强用户忠诚度。

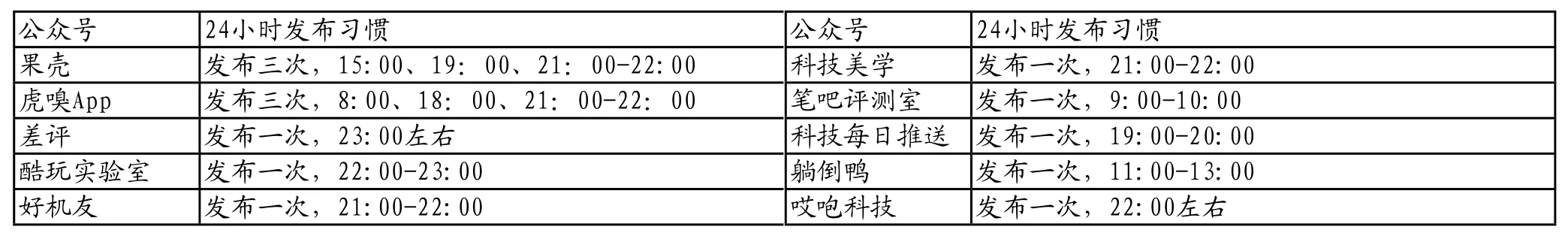

此外,“果壳”的推送策略和其他同类型微信公众号存在明显差异:“果壳”的推送频次更高,时间选择更加多样,可以更有效地分散竞争压力,避开推送高峰,最大限度地增强每篇推送的传播效果。“果壳”推送的文章篇幅一般在2 000字左右,单篇阅读时间可控制在10分钟以内,过长的文章一般会在开头设置提醒和摘要。推送多为图文形式,排版样式简洁,可以给予受众较好的阅读体验。

2 兼顾专业化和大众化

科技新闻报道本身肩负着解释科学内容的使命,理解门槛较高,而目前公众的科学素养普遍还有待提高,难免会对其产生畏难情绪。另一方面,网络赋予了用户更多的主动权,用户在媒介消费选择上有了更多的主动性。这意味着在当今时代,媒体必须充分了解用户的信息需求、心理和行为习惯,在内容生产方面作出相应变革,才能收获更好的传播效果。科技新闻唯有兼顾专业化和大众化,才能适应新媒体时代的信息传播规律。

2.1 专业化:提供热点议题背后的冷思考

互联网为公众意见的表达提供了一个足够公开、自由的平台。但由于网络的虚拟性,大量的谣言和非理性的情感因素借着对社会热点问题的讨论倾泻而出,对社会秩序产生严重破坏。因而,科技新闻追热点无可厚非,但更重要的是要坚持自身专业性,在相关领域发挥引领作用,充分参与民众讨论,为民众解疑释惑,适时引导舆论回归理性。

2018年12月19日,一条“人工耳蜗”的寻物启事在社交网络上热传,寻物者称该耳蜗价值高达20万,失主还面临着开颅的风险。略显夸张的说辞引起了部分网友的不满,进而引发网络暴力。第二天,“果壳”便发表推文《人工耳蜗丢了不需要做开颅手术,但值得帮忙寻找 | 热点》,对“人工耳蜗”进行了专业科普。截至2019年1月1日,该篇文章在收获阅读量超过10万次,点赞量1298。网友Tony在推送下留言:“夸大其词的描述是家属焦躁内心的写照,严谨客观的解释是果壳一如既往的专业”。

表1 WCI指数排名前十的科技类微信公众号发布习惯统计

由于信息不对称和不确定,突发性公共事件的爆发往往伴随着谣言的滋生,科技新闻在这个过程中应该承担起及时科普、辟谣的责任[2]。2018年11月4日,福建泉州码头爆出碳九泄漏事件。在官方还未通报之前,网络世界猜测纷纷,肆虐的谣言演化为突发事件的“次生灾害”。11月8日,“果壳”发表文章《6.97吨碳九泄漏,危害会有多大?丨热点》,针对“裂解碳九”和“重整碳九”进行科学知识普及,对于满足公众信息需求,安定社会恐慌情绪起到了较大作用。

“果壳”微信公众号也曾多次就“转基因”“基因编辑”“性别歧视”“艾滋病”“环境保护”等社会公共议题发表微信推送,开展专题报道,进行深入解读。这一方面满足了公众的信息需求,一方面也为自己树立了值得信赖的专业形象,为其自身争取了一大批忠实的用户。

2.2 大众化:挖掘强贴近性的报道题材和角度

在用户精准定位的基础上,“果壳”在日常选题的操作上坚持“泛科技”的原则,做用户喜闻乐见的“科技新闻”,以直击用户“痛点”的题材吸引用户眼球。如“果壳”开设的“过日子”专栏,就曾针对“晕车”“高血压”“高度近视”等强贴近性的话题推出科普文章。这些选题真正抓住了受众的内在信息需求,吸引受众主动打开、点赞、评论、转发内容,使得推送得到二次乃至多次传播。此外,“果壳”非常擅长以娱乐话题引入科普内容,如由明星王源的微博导入介绍“颞下颌关节紊乱病”,由魔性动图切入介绍“分形”的科学概念等。这样的切入角度,以小见大,由浅入深,将独立的、陌生的科学知识和用户的生活经验勾连在一起,能更有效地提高内容的可读性、可受性。

3 树立“翻译”意识,表现手法通俗化

科技新闻的专业度较强,严谨的行文、晦涩的术语,都可能成为与普通公众之间的高墙,影响传播效果。新媒体环境下,科技新闻只有提升自身的趣味性和通俗性,消解“晦涩难懂”“高大上”的刻板印象,才能在激烈的内容竞争中留住受众。从“果壳”微信公众号的日常推送中,可以总结出以下3点具体策略。

3.1 形象生动的语言

在《干过的坏事转眼就忘?人人都可能是朵“白莲花”》一文中,“果壳”用网络热词“白莲花”解释学术名词“失德失忆症”,并多次化用网络流行语解释相关症状,行文幽默,用词贴切,善用类比、比喻的修辞手法,吸引读者眼球,以生动活泼的语言“翻译”科学术语[3],让科技新闻不再“高大上”。

3.2 故事化的叙述

为了提高内容的趣味性、临场感,“果壳”采用故事化的叙述模式,取得了良好的效果。《那杯奶茶下肚,我经历了迄今为止最接近死亡的三天》一文,用第一人称的叙述方式,通过作者的亲身经历说明咖啡因摄取过量的“恶果”。这样故事化的内容,相较于严格、生硬的科学读本而言,多了一些曲折情节和悬念设置,少了一些说教意味,更符合读者的阅读习惯和心理状态,也更能引发读者共鸣。

3.3 创新的表现形式

“果壳”擅长利用动图、漫画、H5、视频等多种形式,将抽象的科学概念“翻译”成为具体可感的画面和声音,为读者上了一堂堂有趣生动的科学课堂。如2018年10月,诺贝尔奖各得主揭晓之际,“果壳”推出系列文章,以漫画的形式解读诺贝尔奖,简化了复杂的理论,“软”化了科技新闻报道,消解了科技的“高冷感”。

4 革新传播策略,打通传播渠道

与传统媒体不同,新媒体环境下用户对于传播内容的反馈更具有及时性,为了优化传播效果,新媒体更应注重互动反馈机制的建设。结合平台定位,“果壳”的小编以“AI”即人工智能自称。在每篇原创文章的末尾设置有“一个AI”的彩蛋板块。该板块文字风格较为轻松幽默,内容一般是对文章相关内容的吐槽,或是提出新话题引导读者讨论。

在推送下方的留言区中,“AI”通常担任“主持人”的角色,对代表性的评论进行回复,维持讨论秩序,活跃气氛。如文章内容有误需要进行更正时,“AI”会在留言区表示“自拔电源谢罪”以代替格式化的致歉公告。“果壳”另专门开设了特色栏目“AI夜话”,集锦用户的留言并不定期集中推送,不但拓宽了内容来源,也加强了平台和用户之间的互动关系,提高了用户黏性和参与积极度。

除了人格化的传播策略,“果壳”致力于打通线上线下的传播渠道,延伸发展出了一系列实体周边和线下活动,如“物种日历”文创产品和“有意思博物馆”科学活动等。“果壳”对线下场景的探索不仅让线上长期积累的内容平台流量转化为实际

()()的商业利益,也拓展了用户群体,拓宽了传播渠道。线上线下的交互中,“果壳”的品牌内涵得到具化和再丰富,最终换来更多的忠实用户。

5 结语

综上,新媒体环境下的科技新闻要贴近受众,必须推动建立平等交流、双向沟通的传受关系,真正以受众需求为导向,在推送策略、主题选材、叙事语态、传播方式等方面进行变革。