动词“看”的待况语缀化

2019-07-25王红生

王红生

(宝鸡文理学院 文学与新闻传播学院,陕西 宝鸡 721013)

一、引 言

现代汉语中动词性语法成分(VP),特别是动词重叠式(VV)之后可附“看”构成句式“VP(V)看”,如“吃了药看”“叫一声看”“想想看”“试试看”等。前贤对这种句式没少关注,人们普遍认为其中“看”表“尝试”或“试探”义,而“VP(V)看”表示“尝试”或“试着” 做VP(V)代表的动作行为。比如,张相据近代汉语认为“看”为“尝试之辞,如云试试看”[1],与此相似,陆俭明等认为“看”是表“尝试”的“语助词”[2]。张伯江等接受这些基本看法,并认为汉语中存在个用“看”表示的“尝试范畴”,而这种范畴在汉语方言中分布得不平衡,如北京话缺少这种范畴,即便有也处在被其他形式代替的状态。[3]193-215笔者以为,把“V P(V)看”中的“看”当成附在动词性语法成分后的虚化成分可以接受,但把它解释成“尝试”或“试探”义恐怕跟事实不符。在分析“VP(V)看”的基础上,笔者准备讨论 “看”的三个问题:其一,“VP(V)看”中“看”的语法意义和作用。认为其中“看”并不表所谓“尝试”或“试探”义,而应该有别的意义或作用。其二,“VP(V)看”中的“看”从动词“看”语法化而来,讨论动词“看”的句法或语义特征为这种语法化所提供的必要条件。其三,讨论动词“看”语法化为“VP(V)看”中的“看”的演变过程。这是三个紧密相连的问题。

二、“VP(V)看”中“看”的语法意义和作用

据“VP(V)看”的“粗略的发展脉络”显示,其中“看”前的动语类型从南北朝到现代有个演变过程。[3]198笔者看重这种“发展脉络”中各种动语类型后“看”的语法意义和作用,这方便选择些较为典型的上下文来剖析其中“看”的语法意义和作用,而小说、戏剧等中的用例尤能提供这种较为充分的上下文。例如:

(1)(两个小妖)将假葫芦拿在手中,争看一会,忽抬头不见了行者。……精细鬼道:“我们相应便宜的多哩,他敢去得成?拿过葫芦来,等我装装天,也试演试演看。”真个把葫芦往上一抛,扑的就落将下来。慌得个伶俐虫道:“怎么不装,不装!莫是孙行者假变神仙,将假葫芦换了我们的真的去耶?”精细鬼道:“不要胡说!孙行者是那三座山压住了,怎生得出?拿过来,等我念他那几句咒儿装了看。”这怪也把葫芦儿望空丢起,口中念道:“若有半声不肯,就上灵霄殿上,动起刀兵!”念不了,扑的又落将下来。两妖道:“不装不装!一定是个假的。”正嚷处,孙大圣在半空里听得明白,看得真实,恐怕他弄得时辰多了,紧要处走了风讯,将身一抖,把那变葫芦的毫毛,收上身来,弄得那两妖四手皆空。(《西游记》第34回)

(2)那先生笑道:“大奶奶这个症候,可是那众位耽搁了。要在初次行经的日期就用药治起来,不但断无今日之患,而且此时已全愈了。如今既是把病耽误到这个地位,也是应有此灾。 依我看来,这病尚有三分治得。吃了我的药看,若是夜里睡的着觉,那时又添了二分拿手了。据我看这脉息:大奶奶是个心性高强聪明不过的人,聪明忒过,则不如意事常有,不如意事常有,则思虑太过。此病是忧虑伤脾,肝木忒旺,经血所以不能按时而至。大奶奶从前的行经的日子问一问,断不是常缩,必是常长的。是不是?”这婆子答道:“可不是,从没有缩过,或是长两日三日,以至十日都长过。”先生听了道:“妙啊!这就是病源了。从前若能够以养心调经之药服之,何至于此。这如今明显出一个水亏木旺的症候来。待用药看看。”于是写了方子,递与贾蓉(《红楼梦》第10回)

(3)张姑娘道:“要得人不知,除非己莫为。有凭有据,怎么说是无根之谈呢?”公子道:“不信你竟有甚么凭据?拿凭据来把我看。”张姑娘听了,不响一声,站起身来走到外间,便向大柜里取出个大长的锁儿匣来,向他怀里一送,说:“请看。”公子打开一看,却是簇簇新新的一分龙风庚帖。从那帖套里抽出来,从头至尾看了一遍,原来自己同何玉凤的姓氏、年岁、生辰,并那嫁娶的吉日,都开在上面;不觉十分诧异,说道:“这……这……这是怎的一桩事?我莫不是在此作梦?”张姑娘道:“我原说作梦,你只不信;如今是梦非梦,连我也不得明白了。等你梦中叫的那个有情有义的玉凤姐姐来了,你问他一声儿看。”(《儿女英雄传》第23回)

(4)“我给你想想看:你要是娶了她,在外面租间房,还是不上算;房租,煤灯炭火都是钱,不够。她跟着你去作工,哪能又那么凑巧,你拉车,她作女仆,不易找到!这倒不好办!”曹先生摇了摇头。“你可别多心,她到底可靠不可靠呢?”祥子的脸红起来,哽吃了半天才说出来:“她没法子才作那个事,我敢下脑袋,她很好!她……”他心中乱开了:许多不同的感情凝成了一团,又忽然要裂开,都要往外跑;他没了话。(《骆驼祥子》)

(5)鲁侍萍:我倒认识一个年轻的姑娘姓梅的。

周朴园:哦?你说说看。

鲁侍萍:可是她不是小姐,她也不贤惠,并且听说是不大规矩的。

周朴园:也许,也许你弄错了,不过你不妨说说看。(《雷雨》)

这些用例都是近代后的汉语书面材料,笔者尽量录用了“VP(V)看”语句(下划横线所示)所出现的上下文。表面来看,(1)-(5)中“VP(V)看”的动作行为成分VP(V)似有“尝试”或“试探”的意味,但这种意味是否由“看”带来却很成问题。这主要表现在几个方面:其一,把“VP(V)看”的“看”解释成“尝试”或“试探”义,而“看”前的VP(V)也可以是本身具备“尝试”或“试探”义特征的动词性成分,如(1)的“试演试演看”,又如口语中常说的“试试看”,这就出现语义重复。循着这种理解,据语言交际的经济原则,“看”像语义羡余成分可以被省去,但“看”不像是可随意省去的成分。其二,“尝试”或“试探”一般是对难办、复杂、有挑战的事说的,与此相反的事情往往用不着去“尝试”或“试探”。(2)说秦可卿病得奇、病得重,张友士为治这病还可说“尝试”或“试探”,但(4)中说韩先生给祥子“想想看”,其中“想”算不上难办事,似乎谈不上要去“尝试”或“试探”,而把这种“看”解释成“尝试”或“试探”义难说切合语意。其三,“VP(V)看”的“看”虽可看作虚化成分,但跟源词即动词“看”的关系仍很密切。比如,(2)中同样说给秦可卿治病,前面说“吃了我的药看”,后面说“待用药看看”(下划波浪线所示),前用“看”而后用其重叠式“看看”,这说明此例的“看”还有动词意味,也说明“VP(V)看”中的“看”跟其源词即动词“看”之间保持着紧密关联。[注]笔者举的《红楼梦》中张友士说的“吃了我的药看”这个用例,人们对其中“看”可能会有不同理解。笔者以为,这里的“看”一方面具有动词性,后文出现的它的重叠形式“看看”就是证据。另一方面也具有待况语缀的基本特征,即“看”附在动词性成分“吃了我的药”后,其作用也是等着由该动作行为引发的情况。这个用例不仅能说明待况语缀“看”跟它的源词即动词“看”之间的承继关系,也能说明动词“看”语法化为待况语缀过程中所呈现的过渡特征,即处在过渡阶段的“看”不仅有源词的动词性,也有后来待况语缀的特征。如果把“VP(V)看”中的“看”解释成“尝试”或“试探”义,便无以沟通这种“看”跟其源词的关联。这些问题使笔者有理由怀疑把“VP(V)看”中的“看”解释成“尝试”或“试探”义的正当性。

“VP(V)看”中的“看”必得结合它出现的上下文才能给出合理解释。概括分析以上诸例中的“VP(V)看”语句,它们都有个共同特点,即“VP(V)看”中的动作行为成分VP(V)由于后面附个“看”,总跟其可能引发的其他事情或情况有所关联。比如,(1)中精细鬼说“试演试演看”意在通过“试演试演”来“看”会出现什么事情或情况;(2)中张友士说的“吃了我的药看”意思是“吃了我的药”后“看”秦可卿的病情会出现什么情况;(3)中张姑娘说“问他一声儿看”的意思是先“问他一声儿”,然后“看”何玉凤会说些什么;(4)(5)中动词重叠式“想想”“说说”后附“看”也不表“尝试”或“试探”义,而是意在引出“想”或“说”出什么。这些用例中的“看”虽比它的源词即动词“看”的意义更为抽象,但仍跟源词保持着密切关联,只是“VP(V)看”中的“看”是试图“看”到由VP(V)引发的事情或情况(包括言语行为或话语)。根据这种分析,如果把“VP(V)看”中“看”后面所联系的事情或情况(包括言语行为或话语)统称为“情况”,笔者以为这种“看”更恰当地讲应是个待况语缀,即它附在动词性成分VP(V)后的作用是等待由这种成分代表的动作行为所能引发的情况发生。待况语缀“看”既从动词“看”语法化而来,要讨论这种语法化少不了对源词即动词“看”的句法、语义特征作深入分析,因为这些特征为“看”的历时演变提供了必要条件。

三、动词“看”的句法、语义特征

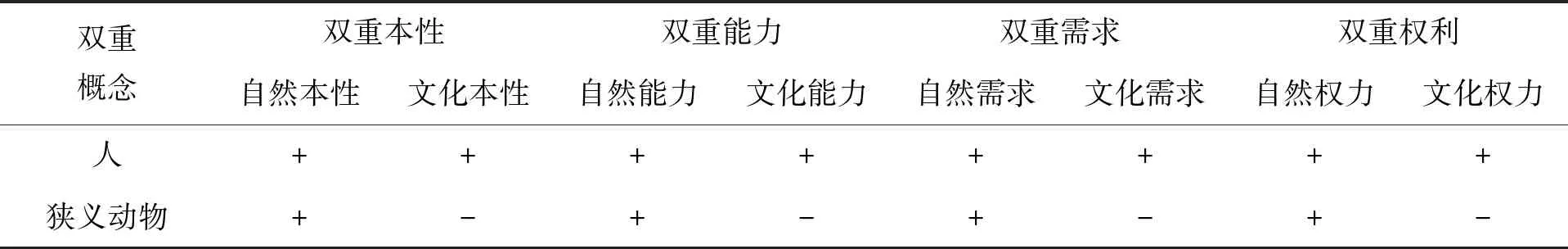

动词“看”的基本用法是让视线接触人或物,其施事只能是具备视觉能力、生命度高的人或动物。另外,从生命度等级来说,人的生命度又高于动物,这种生命度等级差别的基础来自人和动物间若干有区别的特征。王珏曾论及“人类”和“狭义动物”(即笔者说的“动物”)在“四组双重概念”上的区别特征,见表1:[4]

表1 人类和狭义动物在四组双重概念上的区别

笔者参考这种看法并吸取先哲一些思考或认识,可这么认为:人属于广义动物,跟狭义动物一样有自然属性,但人是更高级动物,如人能抽象思维、制造劳动工具、用语言交际、凭社会组织和精神文化生存等,而狭义动物不具备这些特征。这些区别可能会投射到语言中形成生命度范畴,语言会用些有差别的语法形式来显示“人>狭义动物”的生命等级差别。为简化论述,笔者用“动物”直称“狭义动物”。汉语作为“看”施事的人和动物通过“看”支配客事(“看”的对象宜称客事而非受事,因为受事会受到动作行为的影响,而“看”不具备这种特征)也表现出生命度上的重要差别,而掌握这种差别可获取“看”在句法和语义上更为重要的特征。

人和动物的“看”都有“让视线接触人或物”的自然属性,而被视线接触的客事也有典型和非典型之分。“看”的典型客事是那些有形状、颜色、状态等的实体对象,人和动物的视线都能触及这些客事。例如:

(6)人/老虎盯着石头看。

(7)人/老虎看着地上蜷缩的蛇。

(8)武松看着老虎,老虎看着武松。

这几例中“石头”“蜷缩的蛇”“老虎”“武松”等客事都有特定形状或状态,而“人”“武松”“老虎”这些有视觉能力的施事能将视线投及这些客事。然而,即使对“让视线接触人或物”,也难说动物具备人“看”时伴随的心理状态。日本学者太田辰一认为汉语存在“有心”意义的动词,这种动词也包括“看”。[5]“有心”的“看”严格讲只是对人而非动物说的。动物将视线投及客体,如(6)-(8)中老虎看石头、蜷缩的蛇及武松,主要是为适应自然本能和目的,如老虎看石头也许为攀援登高,也许为选择个舒适的休憩地等;看蜷缩的蛇及武松这些活物也许为即将到手的食物吸引等。而人将视线投及客体却伴随着复杂的心理活动,如(6)的“人”若是个科学家,他看石头也许伴有分析石头的化学、物理等属性的心理活动;(7)的“人”若是动物学家,他看蛇时心中则可能在琢磨蛇的动物属性等;(8)中武松的“看”能让人联想到《水浒传》中所描述的武松见到景阳冈上老虎的所思所想。从认知视角解释是说,围绕在人的“看”周围有两种重要的认知域,一种是基于“看”本用的“让视线接触人或物”的视觉行为域,另一种是与视觉行为域相伴随的心理域,这两种认知域在人的“看”上构成了邻近关系。

由于人的“看”具有不同于动物的视觉特征,对有些“看”来说,其施事只适合由人而非动物来承当。笔者注意到,吕叔湘等[6]和孟琮等[7]所举的表示“使视线接触人或物”或“观看”的“看”的用例中,“看”的客事基本是人类文化制品或人类特有的动作行为,其施事自然会使人想到的是人,原因是“看”这些客事少不了只有人才具备的复杂心理活动。笔者统一用(9)来说明这其中的某些用例(个别用例文字上有删减):

(9)看电视、看电影、看下棋、看写字、看京剧、看乐谱,等等。

人的“看”具备的将视觉行为和心理活动联结起来的特征也为其派生新用法提供了必要条件,而派生的主要途径是隐喻和转喻。隐喻是将源概念投射到相似的目标概念,而人的“看”通过隐喻派生新用法是在保持伴随心理活动特征的前提下将“看”投射到别的更抽象的客事上。

(10)看情况做决定,不要操之过急。

(11)你看他做什么呢,怎么这时候还不来。

(12)今后就看你们如何行动了。

(13)看你说的这话,完全跟事实不符嘛!

(14)你看他说什么了,还不管管。

(15)我看你还要说什么?

以上用例“看”的抽象客事有两个主要特点:其一,这些客事自身没有特定的形状、颜色、状态等,人的视线不能直接触及它们,但这些抽象客事可以有外部表现,这些表现人的视线可以触及;其二,人要“看”这些客事不仅要让视线触及它们的外部表现,还要结合心理活动进行。字典辞书常把(10)中的“看”解释成“观察”,其实这里的“看”只是投射到更抽象的客事即“情况”上而已。(11)(12)中“看”的客事都是事件或情况,是“看”投射到事件域中的用法。这种事件或情况也包括等待出现的事情或情况,如(12)的“你们如何行动了”。(13)-(15)中“看”的客事都是言语行为或言语,这是“看”投射到言域中的用法。言域是重要的认知域,[8]这种认知域的客事也可以等待发生,如(15)的“你还要说什么”。

转喻的基础是相关对象的邻近关系,是用其中一个对象的概念代表它邻近对象的概念化过程。人的“看”通过转喻产生两种重要用法:其一,基于“让视线接触人或物”的视觉行为和与之相伴随的心理活动的邻近关系,“看”由指称视觉行为转指与之邻近的心理活动,而这种心理活动常被人释为“认为”。比如下面用例中的“看”:

(16)我看不会下雨,你看呢。

(17)你看谁能赢。

其二,“看”用在有些事件域、言域的客事上具有上文论及的“等待”的特征,如果把这种“看”的语义看成包括“等待”特征在内的多种语义特征构成的整体,那么“等待”特征可看成这种整体的部分,通过“整体代表部分”的转喻机制,“看”从表示整体转变为表示这个整体的部分“等待”,从而派生出“等待”义的动词“看”。比如,人们常将(18)-(20)中的“看”解释为“决定于”,笔者以为这些“看”的准确意义应是“等待”或“待”,而其中紧随“看”的都是待出现的事情或情况:

(18)整个比赛就看这一局了。

(19)明天能不能去香山,要看下雨不下雨。

(20)他能不能继续当县长,就看大家选不选他了。

上面对动词“看”的句法及语义特征的大致考察,可得出与笔者所论主题相关的两个主要结论:其一,“看”的词义系统中不存在所谓“尝试”或“试探”义,或与此相近意义的用法,若将“VP(V)看”中的“看”解释成这些意义,就难以寻求动词“看”的语法化轨迹;其二,笔者将“VP(V)看”中的“看”分析为待况语缀是有根据的,因为动词“看”在有些上下文中具有“等待”的语义特征,并且派生出“等待”义的动词用法,这两种“看”后面都跟着待要发生的事情或状况,这是待况语缀“看”形成的句法和语义基本条件。

四、动词“看”的待况语缀化

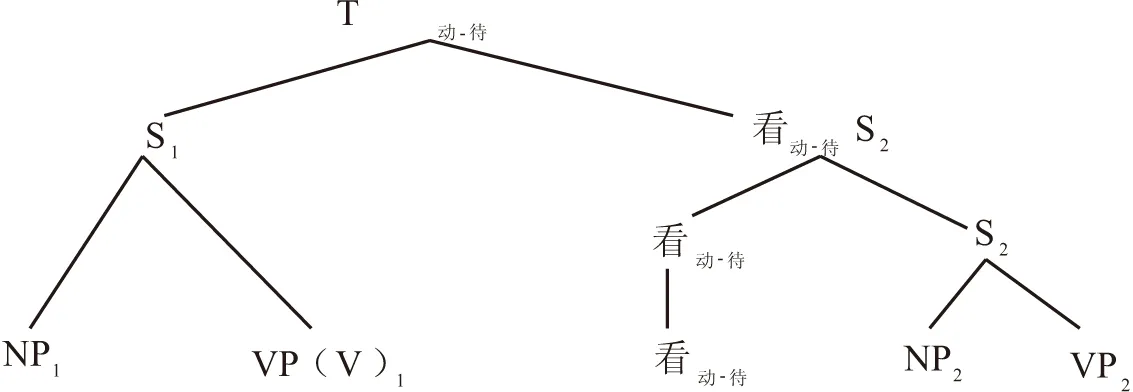

笔者对有些上下文中具有“等待”特征的“看”和义为“等待”的“看”的句法和语义特征做统一描述,因为它们不仅具有相似的句法和语义特征,而且都有可能语法化成待况语缀。为述方便,笔者将这两种“看”统一记为“看动-待”,将由此语法化成的待况语缀记为“看缀-待”,而将其语法化过程记为“看动-待>看缀-待”。从逻辑或事理关系看,“看动-待”联系着前后两种紧密关联的事件或情况(包括言语行为和话语),即前面的事件或情况引发或导致后面的事件或情况(包括言语行为和话语)。按前文说明,这些前后紧密关联的事件或情况(包括言语行为和话语)可统称为“情况”,这两种“情况”可用不同小句形式来表示。如将前情况示为:S1→NP1+ VP(V)1,将后情况示为:S2→NP2+VP2,而将由“看动-待”连接的S1、S2组成的语法结构记为T(看动-待),那么T(看动-待)的内部层次关系可用图1表示。这个图是说,T(看动-待)由S1、“看动-待”、 S2三种语法成分构成,第一层次上“看动-待”跟 S2而不是跟S1发生直接关系,而在最底层次上,“看动-待”虽跟S2的分解形式“NP2+VP2”的关系仍密切,但在空间距离上则跟居前的S1的构造成分VP(V)1接邻。

图1 T(看动-待)内部语法结构层次关系图

T(看动-待)内部这种关系可用汉语音韵的停顿特征给以说明。按汉人的一般语感,以下用例左侧语句的停顿自然,而右侧用“*”所示的语句停顿不自然或不常见:

(21)你再说一遍,看我打断你的腿→*你再说一遍看,我打断你的腿

(22)咱们就不照他的指示办,看他能把咱们怎么样→*咱们就不照他的指示办看,他能把咱们怎么样

(23)你最好搬个梯子,看(你)能不能够着房顶→*你最好搬个梯子看,(你)能不能够着房顶

(24)咱们找他去,看他还有什么话讲→*咱们找他去看,他还有什么话讲

触发“看动-待>看缀-待”的原始条件是像(21)-(24)左侧用例所提供的句法和语义环境,而笔者认为以下因素将对这种语法化起到重要作用:

1.T(看动-待)中“看动-待”后S2所示的情况特征。S2表示在S1表示的情况发生的条件下待发生的情况,因此带有预测性和不确定性。说话人在S2中往往采用疑问形式来强化这种预测性和不确定性,如(22)(24)的S2中有特指疑问词“怎么样”“什么”,[注]此处所论的“看动-待>看缀-待”诸因素,其所举例皆对(21)-(24)左侧语句而言,无涉右侧语句。(23)的S2中有正反选择疑问式“能不能”。即使没有这些疑问形式,S2表达的也难说不具预测性和不确定性,如(21)中说话人说的“我打断你的腿”看似明确且待要发生,其实也是预测和不确定的情况,因为“我打断你的腿”更可能是威胁话,这种情况未必真能发生。S2的预测性和不确定性主要由其时间特征带来。“看动-待”的“等待”特征决定其后S2所示的情况总发生在说话人发话的时间之后,属于人们主观预测的将来出现的情况。主观预测可能准确,也可能不准确,因此也带有不确定性。

2.由于“看动-待”的“等待”特征及其后S2所示情况的预测性和不确定性,话语表达中说话人对S2可能有两种处理办法。第一,像(21)-(24)说出S1的前提下也说出“看动-待”后的S2。说话人说S2的主要目的是对S1表示的情况所可能引发的情况做出限制性预测。S1表示的情况可能引发很多情况,但说话人只注意到其中一种或少数几种,在话语中用S2把这受限的一种或少数几种情况表达出来。比如,(21)中“你再说一遍”可能会引发许多情况,而说话人在“看动-待”后只说出“我打断你的腿”这种限制性情况。(22)-(24)的S2中虽有特指疑问词或正反选择疑问形式,但表示的也是由S1表示的情况所引发的限制性情况,如(22)只限制在“他”对“咱们怎么样”上,而不说及由S1表示的情况所引发的其他情况。第二,说出S1的情况却不说出“看动-待”后的S2。说话人说出S1并在其后用个“看动-待”的用意是等着由S1表示的情况引发其他可能出现的情况。如果说话人无意或无法对“看动-待”后的不确定情况作出限制性预测,只求等着由S1表示的情况所引发的情况发生,这时话语中就不必出现S2。这两种办法可用不同形式表示,如把前者表示为“T(看动-待)=S1,看动-待+ S2”,将后者表达为“S1,看动-待+ ……”,而“看动-待”的语缀化则由后者演变而成。

3.以说出S1却不说出“看动-待”后的S2为前提。通过重新分析,“看动-待”不再跟其后的S2而是与其前的、隶属S1的动词性成分整合为具有直接语法关系的单位,在此基础上“看动-待”逐渐语法化为“看缀-待”。图1已显示,“看动-待”在语法化前跟其后S2有直接语法关系,而跟其前的、隶属S1的动词性成分VP1则是距离上的接邻关联。在“看动-待”后S2没有说出或空缺的条件下,受说话人欲待由S1或其动词性成分VP(V)1可能引发别的情况的表达目的,以及话语链中“看动-待”与其前的、隶属S1的动词短语VP(V)1具有的距离接邻关联的联合驱动,“看动-待”逐渐被重新分析为跟其前的、隶属S1的动词性成分VP1具有更为紧密的语法关系,这种紧密关系使得VP(V)1和“看动-待”结成个语法整体。这可从两方面说。一方面,说话人说出S1中动词性成分VP(V)1的目的是等待由此引发的别的情况,而身居其后的“看动-待”所具备的“等待”特征容易使这两种语义关联起来并形成个具有“等待”特征的动词性成分。另一方面,据完形理论的邻近原则,个体成分间的距离小将被感知为它们互相有某种联系,而相邻两个成分倾向组成一个单位。[9]S1中动词性成分VP(V)1既和“看动-待”具有接邻关联,在“看动-待”后S2空缺的条件下,VP(V)1和“看动-待”容易被感知为具有紧密的语法关联,据此人们认为这两种单位能组成个更大语法单位。在VP(V)1和“看动-待”结成整体的基础上,“看动-待”逐渐被分析为动词性成分VP1之后的待况语缀“看缀-待”,这种语缀被赋予的语法价值是等待由VP1引发的情况发生。

综上所论,可将“看动-待>看缀-待”的演变过程描述为ABCDE五阶段,即:

A:S1,看动-待+ S2→

B:S1,看动-待+ ……→

C:NP1+ VP(V)1,看动-待+ ……→

D:NP1+ VP(V)1看动-待,……→

E:NP1+ VP(V)1看缀-待。

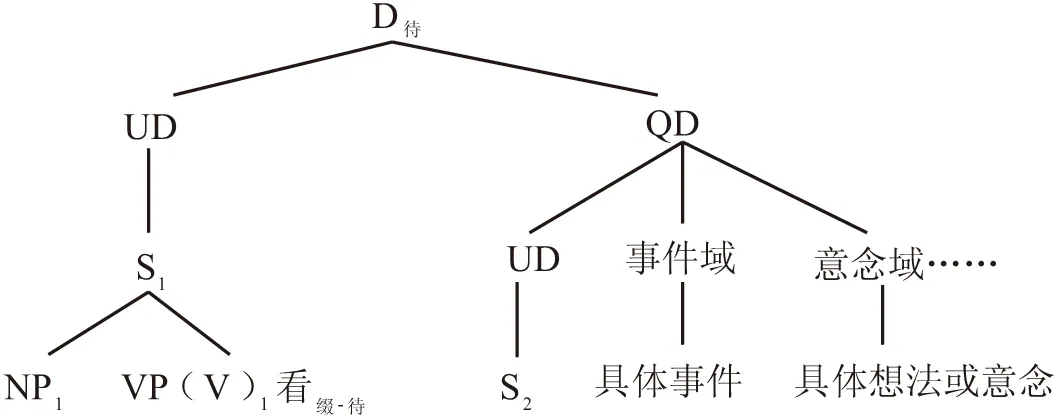

这里还需指出,随着“看动-待”语法化为待况语缀“看缀-待”,现实关系中S1、S2表示的情况就可能分属不同认知域。据笔者论及的情况,S1及其“VP(V)1看缀-待”可以属言域,而S2代表的情况则未必属言域。如用D待表示具有等待关联的不同认知域结成的整体,用UD表示引发别的情况的言域,用QD表示属UD的S1所引发的、等待出现的情况所归属的认知域,那么QD可以是UD,也可以是事件域、意念域等,而标记“看缀-待”使这些认知域的具体实现情况具有引发和等待出现的特征。如图2所示:

图2 D待内部不同认知域的关联图

五、结 语

笔者探讨动词“看”的待况语缀化也顾及以往学者提出的某些重要理论原则及观点。比如,Hopper提出的语法化“滞留原则”认为,实义词演变为功能词以后,原来的实词义往往并未完全丧失,新出现的功能词多少还保留原来实义词的某些特征。[10]与此相似,陆宗达等指出,古汉语中很多虚词由实词虚化而来,要研究某些虚词的作用有时不得不从它虚化之前的实义入手。[11]另外,郭锡良认为研究汉语虚词要“特别重视语言的系统性”,即“把每个虚词都摆在一定时期的语言系统中去考察,一个虚词的各个语法意义、语法功能之间都是有联系的,自身形成一个系统,不要孤立地看问题,随文释义,把一个虚词的语法意义系统搞得支离破碎,强给它设立一些非固有的义项”。[12]郭先生的看法可称作汉语虚词研究的“系统原则”。若按以往把“VP(V)看”中的“看”解释为“尝试”或“试探”义,不仅找不到表示“尝试”或“试探”的“看”从它源词继承来的特征,也看不出“看”的“尝试”或“试探”义在“看”的词义系统中与其他义项或用法的任何关联,而笔者将“VP(V)看”的“看”解释为待况语缀,也是考虑到这些理论原则或观点而进一步研究得出的结论。

另外,“看”的待况语缀化表明,汉语语词的语法化总要具备必要条件,有这种条件虽不意味语法化一定发生,但使语法化成为可能。比如,动词“看”在有些上下文中所具有的“等待”特征是“看”待况语缀化的必要条件。语法化跟其他语变现象一样,都是人们在使用语言的过程中完成的。人们对语言的使用必然有认知能力的参入,而认知因素是语变的主要动因,像笔者论及的转喻、重新分析、完形感知等认知因素都对“看”的待况语缀化起到重要作用。