地方竞争对居民幸福感的影响效应

2019-07-25肖传友

张 俊,肖传友

(安徽财经大学 经济学院,安徽 蚌埠 233030)

幸福感对于实现国民经济高质量发展意义重大,它能够传播正能量,营造居民积极健康的生活状态,增强居民对经济社会进步的认同感和共享感,有助于增进社会创新性和包容性,提高社会生产力和经济均衡发展水平。伴随中国进入新时代,人民的美好生活需求更加广泛,对幸福感要求也更加强烈。近年来各级政府开始重视居民幸福感问题,纷纷制定居民幸福发展纲领,竞相打造幸福辖区。特别是党的十九大报告明确提出要努力“使人民幸福感更加充实、更有保障、更可持续”[1],这标志着提升居民幸福感逐渐成为新时代各级政府的政策目标。改革开放40年来地方政府间横向和纵向竞争(以下简称地方竞争)调动了地方政府培育市场主体和发展经济的积极性,提高了居民物质生活水平,但居民幸福感并未得到同步提升。伴随中国进入新时代,居民对幸福感要求更加强烈,对党和政府寄予更高期盼。地方竞争能否对居民幸福感产生积极影响,这一问题在学术领域尚缺乏全面的研究。

一、文献综述

对居民幸福感的早期研究集中于居民的个体特征[2],但伴随分工深化和社会结构转型,居民幸福感更加依赖于公共需求的合意度和公共服务供给的有效度。地方政府作为居民公共服务的供给主体,其行为对居民幸福感的影响成为当前的研究热点。(1)分权对居民幸福感的影响。地方政府比中央政府更了解当地居民的公共需求偏好,分权调动了地方政府关注居民幸福感的积极性。 Bjørnskov等发现财政分权对居民幸福感具有正向作用,政治分权对居民幸福感影响不显著[3],但Blume等发现政治分权和财政分权都有利于居民幸福感的提升[4]。针对中国的分权实践,梁城城认为财政支出分权对居民幸福感具有显著正向影响[5],但鲁元平等发现财政分权的扭曲效应大于财政分权的配置效应,造成财政分权对居民幸福感呈现负向效应[6]。(2)地方支出行为对居民幸福感的影响。Frey等认为地方政府支出对居民幸福感提升有显著的正向影响[7],但地方支出越大,可能使居民产生未来增税、紧缩以及政府腐败的预期,从而降低居民幸福感[8]。分歧原因在于财政支出结构的差异,地方政府的教育、医疗卫生以及社会保障支出对居民幸福感具有促进作用[9],而生产性支出并不能有效满足居民公共服务需求,反而降低居民幸福感。(3)地方税收竞争对居民幸福感的影响。Tiebout认为税收竞争产生了税基管辖权流动,从而迫使地方政府提高公共服务供给水平。[10]Besley等提出标尺竞争与税收竞争相结合使居民能够比较相邻辖区的公共服务供给绩效和居民幸福感,对地方官员谋求连任产生选票压力,迫使地方官员努力关注居民幸福感。[11]但这一思想在实证文献中并未得到充分证实。

上述文献梳理发现,地方政府行为对居民幸福感的影响并未得出一致结论,原因在于现有研究忽视了地方竞争对地方政府行为的影响。与西方分权治理不同,中国在经济分权过程中保留了政治集权,使地方官员经济政治利益与其绩效考核挂钩。[12]对于具有悠久政府依赖和政府主导文化传统的我国来说,一方面是地方政府利用自由裁量权和行政分配权对地方竞争的策略性响应,另一方面是居民幸福感对政府行为具有强烈的心理依赖和文化依赖。遗憾的是,鲜有文献从理论或者实证层面考察地方竞争对居民幸福感的影响。笔者试图分析地方竞争与居民幸福感之间的逻辑联系和作用机制,给出地方竞争影响居民幸福感的直接证据,为考察居民幸福感提供有益的视角。此外,在样本处理上,现有研究大都利用省级当年宏观数据与个体样本相匹配,而笔者利用城市层面的五年平均数据与个体样本相匹配,使结论更具有参考价值。

二、地方竞争对居民幸福感的影响机理

1.地方竞争影响居民幸福感的直接效应。经典分权理论认为,居民通过对地区间税率和公共服务水平的比较来判断地方官员的努力程度和治理水平,决定其税收和选票的去向,从而引致地方间的税收竞争和标尺竞争,迫使地方官员回应居民公共需求,努力提高居民幸福感。如果上级政府重点关注经济增长、财政收入等硬性考核指标,地方政府就会为了获得显性指标考核的相对优势,在任期制和年龄限制的双重压力下,在本地可控资源投入和效率短期难以快速提高的情况下,与其他地区竞争流动性资源。但流动性资源毕竟是稀缺的,地方政府间流动性资源竞争具有显著的零和博弈特征,要想短期获得更多的流动性资源,地方政府可能从话语权、税收政策、项目准入以及土地供给方面给予策略性响应,从而对居民幸福感产生负向影响。(1)在公共政策设计和执行方面向企业倾斜,赋予他们更大的参与权和话语权,忽视居民呼声,对居民关切缺乏有效回应,降低了居民的社会尊重感和认同感。(2)在税收政策上给予外资、大企业和国有企业更大的优惠幅度,以便实现经济规模和财政收入的快速增长,但却引致不同行业、不同企业职工之间的收入分配不公正,增加了居民的相对剥夺感。(3)招商引资缺乏有效的环境筛选,对一些高污染、高耗能项目降低准入门槛,从而损害了居民的环境和健康收益。(4)在土地征收以及拆迁过程中,并未完全兼顾居民权利,导致社会财富不平等以及居民居住成本上升,增加了居民生活压力。

2.地方竞争影响居民幸福感的间接效应。地方竞争不仅对居民幸福感产生直接影响,而且竞争策略向财政支出领域扩展,主要通过民生性支出间接作用于居民幸福感。民生性支出将居民难以实现的消费欲望转化为共享的公共服务,从而降低社会资源分配不公带来的幸福感缺失。此外,民生性支出增强了居民在资源获取机会上的平等程度,削弱了居民之间的相对剥夺效应,提高了居民的安全感,使居民对未来生活产生乐观的预期,有利于提升居民幸福感。但在地方竞争驱动下,地方政府如果热衷于具有直接经济增长效应和凸显政绩亮点的基础设施建设支出,相应减少民生性支出,就会导致居民的生活便利感、受教育机会和获得感相应下降。与此同时,地方政府基于城市集聚经济和居民政治影响力对民生性支出方向进行了排序,优先投向城市,导致民生性支出对城乡居民幸福感的影响程度存在差异。

三、研究设计

1.居民幸福感现状。幸福感是居民对现有生活质量、所处状态以及总体福利水平的判断。数据主要来源于中国家庭收入调查数据(CHIP2013)[13],CHIP调查包括三个子样本,分别是城镇住户、农村住户和城乡流动人口。笔者利用了城镇住户和农村住户样本,与95个城市数据相匹配,剔除缺失值和异常值后得到有效样本12 741个。根据调查问题“考虑到生活的各个方面,您是否觉得幸福”,选项为“很不幸福、不太幸福、一般幸福、比较幸福和非常幸福”。表1报告了居民幸福感的分布,可以看出,城镇选择“比较幸福”和“非常幸福”的比例高于农村。进一步,笔者给居民幸福感赋值为1-5,1表示“很不幸福”,5表示“非常幸福”。统计显示,居民幸福感的均值为3.67,表明我国居民幸福感介于“ 一般幸福”和“ 比较幸福”之间。

表1 居民幸福感分布 (%)

2.计量模型设定。为检验地方竞争对居民幸福感的影响效应,笔者把模型设定如下:

hij=β0+β1comj+γcityj+λicij+εij

(1)

式(1)检验地方竞争对居民幸福感影响的直接效应,其中,hij表示j市第i个居民的幸福感,comj表示j市的地方竞争强度,cityj表示j市经济增长率,icij表示j市第i个居民的个体特征。在式(1)的基础上引入民生性支出变量(fdj),考察地方竞争、民生性支出对居民幸福感的影响:

hij=β0+β1comj+β2fdj+γcityj+λicij+εij

(2)

进一步,笔者引入地方竞争与民生性支出的交叉项(comj×fdj),分析地方竞争通过民生性支出对居民幸福感影响的间接效应,具体模型设定如下:

hij=β0+β1comj+β2fdj+β3comj×fdj+

γcityj+λicij+εij

(3)

3.变量描述。地方竞争是关键解释变量,目前主要有两种识别方法,一种是以实际利用外资(FDI)来表示,另一种采用人均GDP 增长率来表示。笔者参照张军等的研究[14],采用实际利用FDI刻画地方竞争,这一指标的合理性在于:当上级政府以经济增长、项目招商作为主要考核指标时,地方政府在本地可控资源投入和效率短期难以快速凸显政绩的情况下,就可能为流动性资源展开竞争,而且相对于国内流动性资源,FDI被认为具有更高的生产效率和示范效应,更能体现政绩亮点和凸显本地政府绩效的相对优势,也就是说,FDI无形中成为地方政府行为排序靠前的竞争对象,因此,尽管FDI在地区固定资产投资中的比例不高,但地方政府在引进FDI的行为上可能更为主动和积极,付出的努力更大。另一方面是针对抽样城市的地方竞争,不能采用各地FDI占全国之比来表示。

另一解释变量是民生性支出,以教育和社会保障支出占城市财政支出之比来表示。为避免单一年度数据的异常变化,采用2009—2013五年均值进行调整。

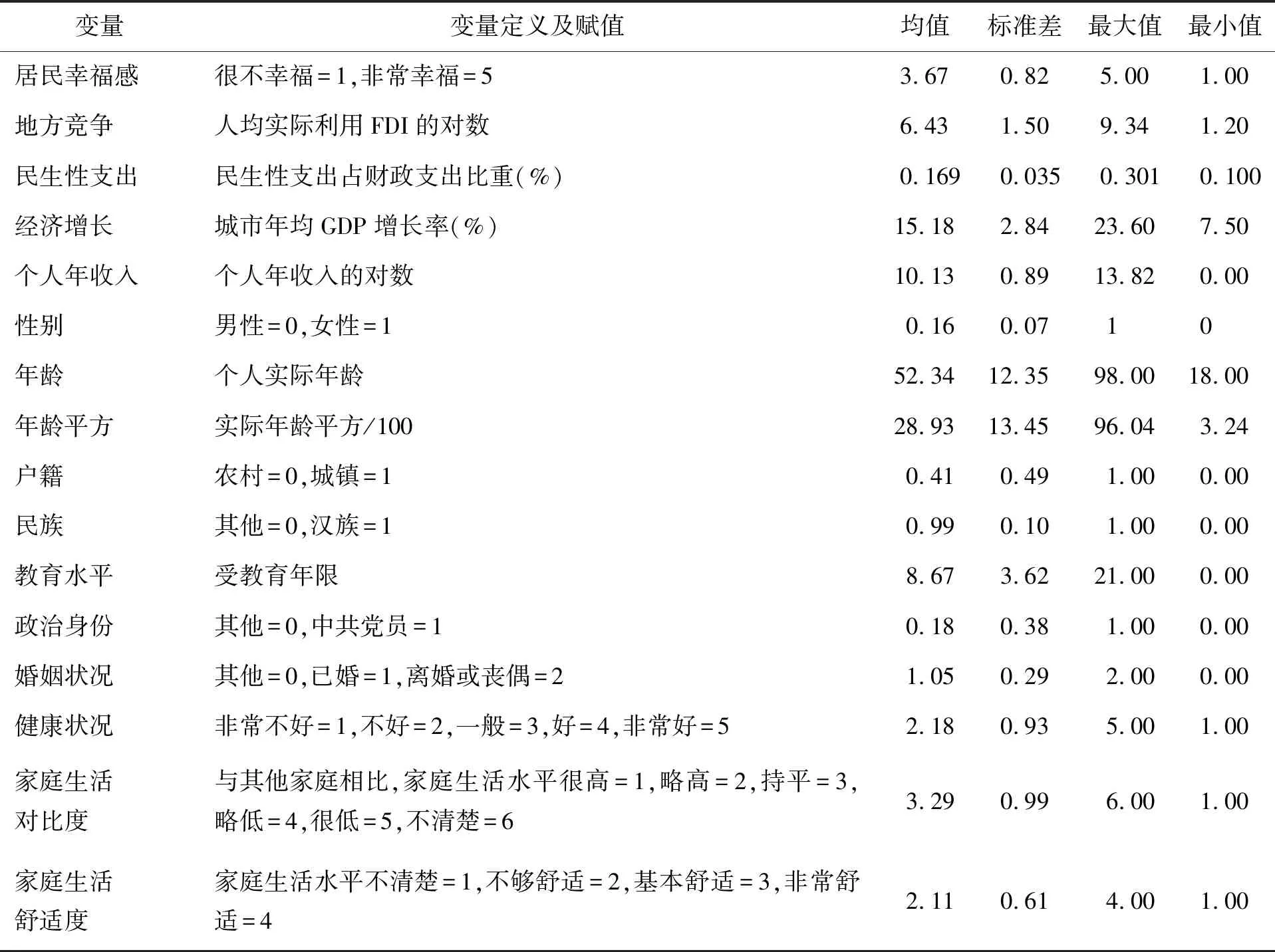

其他控制变量包括经济增长率,以城市GDP增长率来表示;个体特征包括年收入、性别、年龄、户籍状况、民族、政治身份、教育水平、婚姻状况、健康状况;家庭特征包括家庭生活舒适度和家庭生活对比度。表2给出了变量的定义与统计性描述。

表2 变量的定义与描述

四、实证分析

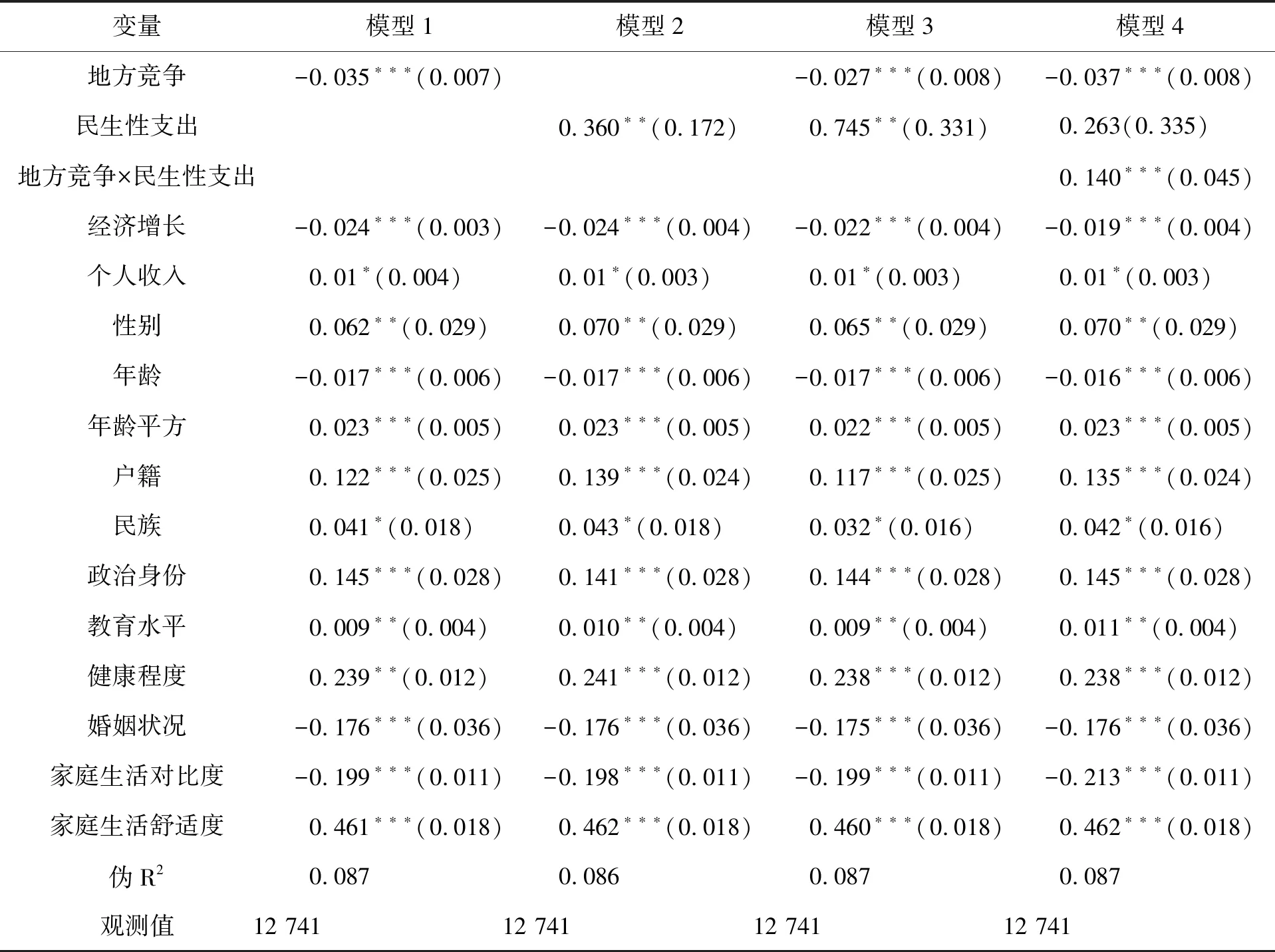

1.基准回归。由于CHIP对居民幸福感采用等级排序来测度,笔者采用有序概率模型(Oprobit)估计地方竞争对居民幸福感的影响效应。

表3中模型1-3报告了地方竞争对居民幸福感影响的直接效应。可以看出,地方竞争对居民幸福感的影响显著为负,加入民生性支出后地方竞争的估计系数有所下降,但仍然对居民幸福感具有显著的负向效应。民生性支出对居民幸福感具有显著的正向效应,在控制地方竞争变量后民生性支出对居民幸福感的正向效应显著增加,这一结果也与现有研究结果[2-3]基本一致。

就控制变量而言,经济增长对居民幸福感的影响显著为负,这一结果支持了中国存在“伊斯特林悖论”[2],表明经济快速增长并未与居民幸福感同步,原因在于改革开放以来经济增长的成果并未完全公平地惠及全体居民,社会收入差距有所扩大,使居民产生相对剥夺感;另一方面是经济增长使居民产生更高层次的发展性需求和公共服务需求,但政府供给能力不能完全满足居民需要,这两方面的共同作用导致居民幸福感水平下降。个人收入对居民幸福感具有显著的促进作用,性别对居民幸福感的影响显著为正,表明与男性相比,女性的幸福感更高。年龄与居民幸福感之间存在显著的先降后升的U型关系,表明中年群体幸福感相对较低,可能在于中年群体承受较大的教育、住房、医疗与养老的压力。从教育水平和健康状况来看,受教育年限越长和健康状况越好,对居民幸福感具有显著的提升作用,尤其是健康程度对居民幸福感具有更大的正向效果。这些控制变量的回归结果与已有研究基本一致。同时笔者发现,与未婚和已婚居民相比,离婚或丧偶的居民幸福感显著下降,这一结果不同于刘军强等[15]的研究。家庭生活舒适度对居民幸福感的影响显著为正,可能在于家庭生活和谐舒适更能提供个人分享幸福的愉悦,从侧面印证了“幸福的家庭都是相似的”名言。家庭生活对比度对居民幸福感的影响显著为负,可能在于家庭之间对生活水平存在一定程度的攀比,生活水平相比越低,居民的失落感和相对剥夺感越大,导致居民幸福感下降。

表3 地方竞争对居民幸福感影响的直接效应和间接效应

***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平下显著,括号内数值为稳健性标准误。

模型4报告了间接效应。在控制地方竞争和民生性支出的情况下,地方竞争与民生性支出的交叉项显著为正,表明在地方竞争机制下民生性支出对居民幸福感仍然具有提升作用,与直接效应中作用方向一致。同时,民生性支出对居民幸福感的正向影响程度和显著性程度下降,表明地方竞争对民生性支出产生挤出效应。

2.分样本回归。为进一步检验地方竞争对居民幸福感影响的区域和城乡差异,我们进行了两组回归。(1)把样本城市划分为东部、中部和西部,其中东部城市35个、中部44个、西部15个,然后进行Oprobit模型回归。(2)根据样本户口特征划分为城镇地区和农村地区,分别进行Oprobit估计。表4报告了估计结果。

表4 地方竞争对居民幸福感的异质性影响效应

***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平下显著,括号内数值为稳健性标准误。

表4结果发现:(1)地方竞争对东部、中部和西部地区居民幸福感的影响显著为负,但负向效应在东部地区最大,在中部地区最小。民生性支出对东部、中部和西部地区居民幸福感的影响显著为正,但正向效应在西部地区最大,这一结果与梁城城[4]的研究结论相反,可能在于梁城城的研究以省级民生性支出比例为指标,而笔者以市级民生性支出比重为指标。(2)地方竞争对居民幸福感的负向效应存在城乡差异,其中农村的负向效应更大;民生性支出对城镇居民幸福感影响的估计系数大于农村地区。

五、结论与政策启示

笔者利用中国家庭收入调查数据(CHIP2013),实证考察了地方竞争对居民幸福感的影响效应。研究发现:(1)地方竞争对居民幸福感产生了一些负向效应,加入其他控制变量以及考虑地区异质性后,这一负向效应依然显著;民生性支出对居民幸福感产生显著正向影响,但地方竞争对民生性支出产生挤出效应。(2)分样本估计显示,地方竞争对居民幸福感的影响存在异质性,其中地方竞争对居民幸福感的负向效应在东部地区和农村地区最大,民生性支出对居民幸福感的正向影响在西部地区和城镇最大,城乡差异显著。此外,个体教育水平、健康程度以及家庭生活舒适度对居民幸福感具有显著正向影响。

上述研究结论对提升居民幸福感具有政策启示。(1)完善地方官员的绩效考评机制,引导地方政府为居民幸福而竞争。在地方考评指标上,适当降低经济增长和招商引资的考核权重,把居民幸福感和获得感纳入地方竞争的考评指标;在地方考评设计上因地制宜,结合各地资源禀赋和发展目标差异,实行差异化和分类考核,避免地方政府对流动性资源的过度竞争。在考核方式上,扩大居民的发言权和评价权,实现从上级单一测评向多元测评转变,激励地方政府以居民幸福感作为努力方向。此外,对地方竞争不能因噎废食,而要转变地方政府竞争方向。在进一步扩大地方自主权的同时,规范地方行政权力的行使边界,加大对地方官员不作为、乱作为的问责力度,但也要为勇于担当、奋发有为的官员承担风险,引导地方政府为高质量发展而竞争,为居民幸福而竞争。(2)构建民生改善与高质量发展并重的财政体制,增进民生福祉。一方面要筑牢民生底线,继续在政策、制度和资金上向民生领域倾斜,提高民生性公共服务供给能力。加大对农村地区以及贫困地区的民生投入,大力推进民生扶贫,逐步化解民生投入的历史欠账。另一方面要合理分配民生财政资源,提高民生性支出效率。加大对地方政府改善民生的绩效考核力度,引导地方官员把民生改善落到实处。(3)积极回应居民关切,扩大居民对地方公共事务的知情权、参与表达权和监督权,引导地方政府以居民可持续幸福感作为公共政策指南,为居民提供合意的公共服务。