攀古奕世 潘韵流芳

——苏州博物馆关于潘氏收藏展览的精品集萃

2019-07-25赵惠杰

文/赵惠杰

西周晚期 邢人钟高69.5厘米 舞纵26.5厘米 舞横32.8厘米 铣间38厘米上海博物馆藏

苏州博物馆,这座承载着苏州地方历史文化的历史艺术性博物馆,自2016年起,推出了“清代的藏家系列特展”,此次的“攀古奕世—清代苏州潘氏的收藏”,集合了故宫博物院、中国国家图书馆、上海博物馆、南京博物院、贵州省博物馆、香港中文大学文物馆、苏州图书馆、苏州博物馆8家单位的88件潘氏精品文物。“攀古”指攀古楼,是潘祖荫收藏青铜器之处,“奕世”本义为世代传承,也是潘祖荫的曾祖、祖父两代名字的排辈,意指潘氏收藏精神继承先人、传之后世。

“贵潘”一族自明代从歙县迁居吴中,清乾隆以后,门庭渐盛,科甲蝉联,有一状元、八进士、十六举人的盛况,潘世恩状元宰辅,潘祖荫官至军机,这个世代经商的外来氏族一跃而为人文荟萃之地的名门望族,其子孙在功名之外,尤以诗文、书画、收藏著称于世。此次展览以潘祖荫、潘博山及潘氏五世的收藏为主。

透物,金石之声

虽为苏州籍,潘祖荫的一生却多在京为官,并最终卒于任上,其所藏多由其胞弟潘祖年从北京运回了苏州,保藏数十年,未尝有失。好古之心,古已有之,潘家收藏青铜器名扬海内外,仅1937年拍有照片的就多达380件。其中最负盛名的莫过于大盂鼎与大克鼎了,当时它们与毛公鼎并称西周青铜器三宝,而潘祖荫一人就藏有两鼎,并刻下了“天下三宝有其两”的印章一枚以兹纪念。

今天我们透过滂喜斋的圆窗,大克鼎(复制品)近在咫尺,循着克鼎的方向望去,两侧影布上影印的大克鼎若隐若现、若即若离。你听到了吗?它在悄悄地向我们诉说着自己当年被长埋于地下、深藏于密室的点点滴滴……

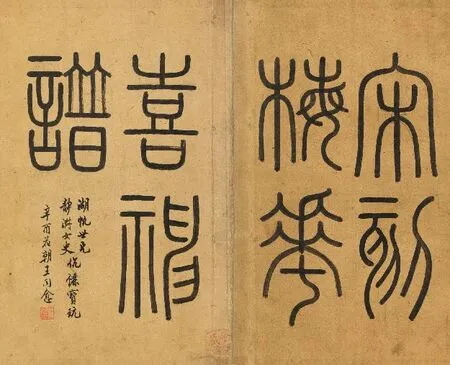

此次展示的潘氏旧藏青铜器八件,多器形小巧,铭文丰富,或为主人案头、架上时常品玩之物,足见潘氏藏器之精。潘祖荫所藏之物,大多经过细致的研究,每得一器,常拿出与友人切磋商讨,记录研究始末,供后人学习增改,盂、克二鼎的铭文拓片,或可见其全形,或可读其铭文,更有吴大澂、潘祖荫诸家之考订,足证潘、吴两姓之交好。此外,潘祖荫所藏碑拓善本,《四欧宝笈》有其三,已随潘静淑同归吴湖帆梅景书屋。青铜之外,潘祖荫还收藏古希腊文、古埃及文石刻翻拓本,足见其碑拓搜集眼光广阔,功力深远。

藏书,古籍善本

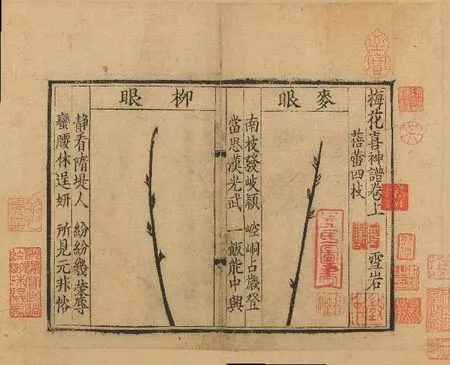

潘祖荫滂喜斋藏宋元善本,大部分已见于《滂喜斋藏书记》,而往往有溢出者,今已不可见其全貌。其中最为人称道者如宋刻《梅花喜神谱》、十卷本《金石录》等,多在秘库。

《梅花喜神谱》是中国历史上第一部专门描绘梅花种种情态的木刻画谱。画谱根据梅花新陈代谢的规律,集结了百幅不同生长周期、不同形态的折枝梅花。每幅梅花图配有题名和一首五言绝句,图文并茂。潘静淑30岁生日时,潘祖年将其作为生日礼物送给女儿,遂成为吴湖帆夫妇的挚爱。展览中的《梅花喜神谱》仿佛是吴氏梅景传家特展的延续,让潘吴两家的世交关系在“攀古奕世”特展上得以梳理和升华。

宋 宋伯仁著 梅花喜神谱高23.1厘米 宽28.6厘米刻本上海博物馆藏

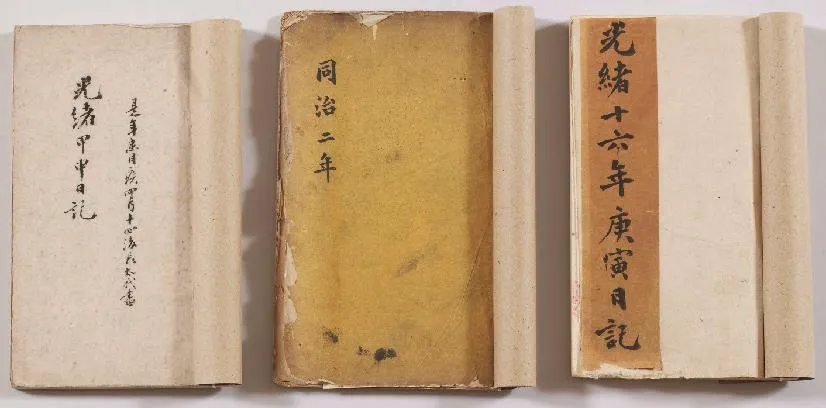

清 潘祖荫撰 潘祖荫日记高14-16.8厘米 宽9.5-12.8厘米苏州博物馆藏

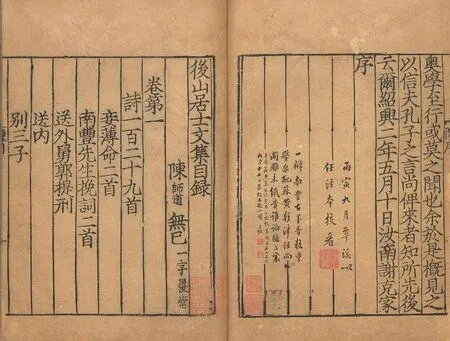

宋 陈师道撰 后山居士文集高29.4厘米 宽21.1厘米刻本中国国家图书馆藏

与《梅花喜神谱》并相媲美的,还有宋刻《后山居士文集》,这本由潘博山、潘景郑两兄弟在旧书摊购得的字大如钱、气息古朴的宋刻本,是北宋诗人陈师道的文学作品集,也是目前传世最早的后山文集刻本。两兄弟得到此物后特将书斋更名为“宝山楼”以示纪念。

《积古斋钟鼎彝器款识十卷》著录了阮氏鉴藏商周秦汉历代青铜器五百五十余件,为金石学研究之重要参考书,亦为潘祖荫日用之物,书眉有其墨笔批注。此外,还藏有元刻《乐府诗集》、明刻《顾氏画谱》、清抄《鸣野山房书画记》等。

书画,笔墨丹青

潘氏之藏书画,始于潘祖荫祖、父辈。潘祖荫的大伯父潘曾沂善丹青,曾指点吴大澂作画;二伯父潘曾莹精于鉴赏,著有《墨缘小录》;父亲潘曾绶与画家戴熙交好;潘祖荫所藏书画,有唐人写经《大般若波罗蜜多经卷第十三》、宋人汤叔雅《梅花双雀图》等。至潘博山,始以明清吴门一派绘画、手札著称于世,并立志搜罗名人肖像,汇为大观。有明人肖像册、汇集文徵明等人书法作品的《三吴墨妙》、黄丕烈致张燕昌札、都穆致槐雨札、祝允明致约斋札等。

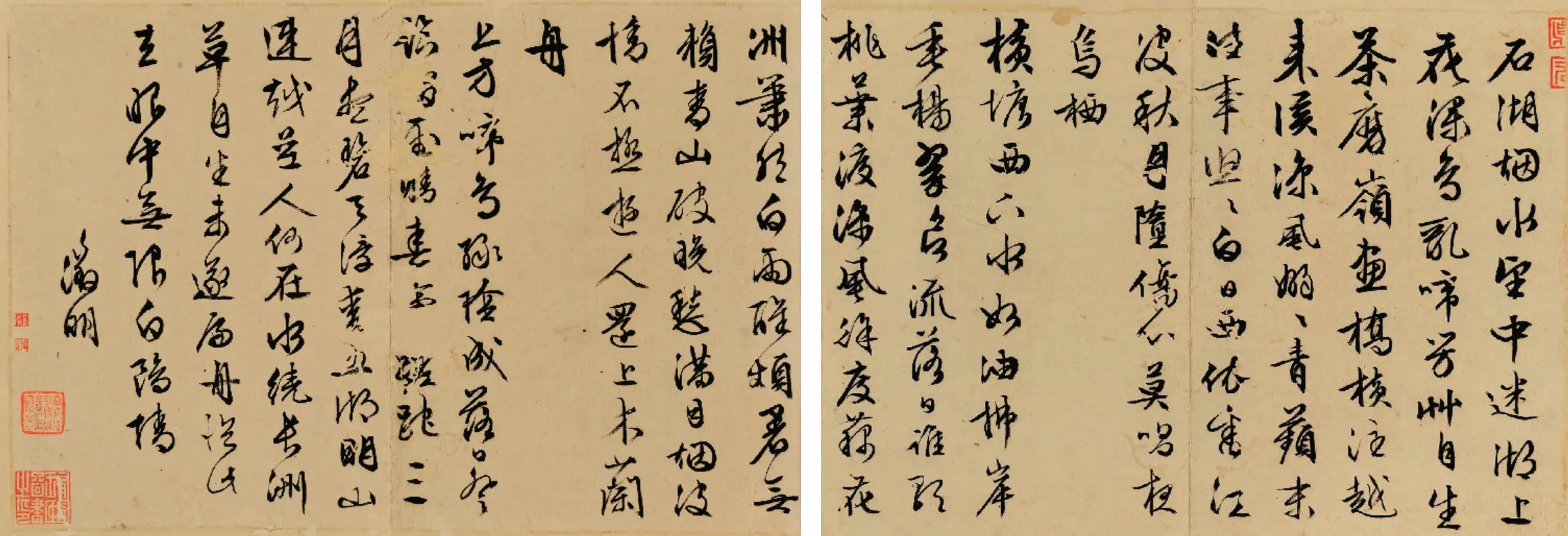

《三吴墨妙》集合了明代34位三吴地区书者的作品,潘博山藏《三吴墨妙》计上卷两家:文徵明、周伦,下卷为:金琮、徐祯卿、陈沂、顾瑮、王逢元、陈淳、王宠、王同祖、徐献忠、袁袠、朱日藩、陈鎏、彭年。卷末有明万历七年(1579)王世贞题跋,记原卷名目甚详。

明 文徵明 石湖三诗纵26.1厘米 横35厘米纸本故宫博物院藏

清 张淇 潘世恩小像纵 43.2厘米 横196厘米纸本设色苏州博物馆藏

清 张临顿新居图纵23.9厘米 横201.5厘米纸本设色苏州博物馆藏

《汉宫春晓图卷》集书、画、题跋于一体。王世贞得到文徵明的小楷《赵飞燕外传》后,请尤求作画。尤求的白描长卷以图画的形式呈现了赵氏姐妹入宫以后的故事,构思巧妙,细节刻画功力深厚,后又请文彭书引首“汉宫双燕”,题跋请了周天球、俞允文楷书。

见字画如面,潘家遗韵

潘世恩高中状元后,购得靠近临顿路的部分凤池园,修葺建成了“临顿新居”,以奉养父亲潘奕基。建成之后,潘世恩长子潘曾沂即先后请张深、王学浩、张崟等名手绘图数卷,现第二图下落不明。

张崟所绘为第三图,因其父和王文治、潘恭寿是好友,故得以随侍左右,请教诗书。画面曲廊遮护、青桐高引、梅竹繁密,亭台楼阁隐现其中,布景中除了室内琴书之外,可见文士往来其中。引首潘奕隽题名,卷后题跋多吴中名流所书。张崟长子张深,入京宦游时得与潘世恩、潘曾沂父子等人交往,馆潘邸十余年,其所绘第一图是在京时据想象所绘,庭院中曲廊回绕,松林掩映,室内书籍堆叠盈案。笔墨温润,风格有吴门文派园林山水的特色。

张淇绘潘世恩闲居行乐之像,庭院中竹石清雅,花树芬芳,子孙、女眷侍坐于侧,其乐融融,笔墨秀淡,神态生动。

吴中七老的群体肖像,采用白描手法表现,精细工整,线条流畅。凭几而立、一鹤衔书至其前者为潘曾玮(潘世恩幼子),还有沈秉成、勒方锜、李鸿裔、吴云、彭慰高、顾文彬。他们不时雅集于私家园林,饮酒作诗,品评书画。此图以群体图像的形式形象地记录了苏州当时的社会情貌,是了解当时社会状况、吴中士夫文人精神风貌的第一手图像资料。

潘祖荫日记现存十二册,记载的年份为同治二年、光绪七年至十三年、光绪十五年至十六年。日记记录较简略,主要内容为上朝议政、政务工作、交游书信、金石图书、花销账目、身体状况等,但仍包含了从宫廷礼仪、典章制度到生活起居的丰富历史信息。

结语

潘氏在青铜、拓片、古籍善本、书画等领域的收藏,都较为有序、整齐,亦值得进一步发掘和认识。透过“攀古奕世”的展览,将有更多的人了解到潘氏收藏之丰厚。然潘氏遗物及潘家历史,又何尝不是我们今天要了解和收藏的对象?尤其是潘氏一门所书、所绘、所编、所著。苏州陷落后,潘氏文物经潘达于、潘博山等掩护、转移,得以无恙。中华人民共和国成立后,为了更好地保护文物,自1951年起,经潘博山夫人丁燮柔和潘达于二人之手,潘氏的收藏陆续被捐献国家,入藏博物馆、图书馆等机构,由私藏变为公藏,而今潘氏的收藏在苏聚合,我们得以一览潘家收藏盛况,何其有幸!

时光摇曳古今,潘氏的收藏牵动了几代人的心,收藏对于潘家究竟意味着什么?这些藏品在潘家受到了怎样的礼遇?为了守护文物,潘氏一族做出过怎样的壮举和思想斗争?潘家的收藏理念对于今天的收藏又有何启发?器虽不语,器主也逐渐远去,但这些被潘家收藏过的展品,似乎也带着“贵潘”风骨,潘家遗韵,向我们讲述着当年的故事。

(本文作者任职于苏州博物馆)