基于GPI指标的四川省农业可持续发展水平研究

2019-07-25胡俊雅

胡俊雅,张 宇,彭 浩

(西南科技大学生命科学与工程学院,四川 绵阳 621010)

农业是中国国民经济和社会发展的基础,农业能否长期、稳定、协调发展,直接关系到国民经济的发展、农民的切身利益和社会的稳定[1]。农业生产活动直接依赖自然资源并且影响生态环境,农业综合发展的水平得益于其可持续性的强弱,而农业的持续性从本质上反映出资源、环境和生态的可持续性程度。四川省是一个农业大省,对四川省农业可持续发展水平作出正确的判断,是促进四川省农业现代化发展的重要基础。本研究基于农业可持续发展的基础,构建GPI农业可持续发展评价指标,并提出提高四川省农业可持续发展经济效益的对策建议,以期对四川省农业经济的可持续发展作出贡献。

国外学者关于GPI的研究起源较早且成果丰富,1995年,Cobb等将可持续经济福利指数(Index of sustainable economic welfare,ISEW)重命名为真实发展指标(Genuine progress indicator,GPI),并将其首先应用于美国[2]。GPI核算体系将指标分为经济、社会和生态3个大的账户,然后通过综合性运算测算出一个国家或者地区的真实发展状况和可持续发展水平。此后,北美洲、南美洲、大洋洲、欧洲、亚洲一些国家的GPI先后被估算。而国内学者关于GPI的研究起步较晚,分别从国家或区域层面估算了中国GPI[3-10],认为GPI能在判断经济发展的健康程度和地区发展趋势等方面提供更为准确的信息,GPI可作为GDP指标的首选替代。除此之外,国内外学者对农业可持续发展的指标设置及研究方法较多,如绿色GDP、可持续经济福利指数ISEW、真实发展指数GPI、“压力-状态-响应”模型(Pressure-stateresponse,PSR)、“驱动力-状态-响应” 模型(Driving force-state-response,DFSR)等[11]。 GPI、绿色 GDP、ISEW等正是为了弥补GDP的缺憾、基于资本框架建立起来的可持续性指标,而GPI在指标设置全面性上高于绿色GDP,在使用范围上广于ISEW,被认为是极具潜力的指标[12]。因此,选用GPI评估四川省及其18个地级市的农业可持续发展水平。

1 研究地区与研究方法

1.1 研究区概况

四川省地处中国西部,是西南、西北和中部地区的重要结合部,是承接华南华中、连接西南西北、沟通中亚南亚东南亚的重要交汇点和交通走廊。不仅如此,四川省还是资源大省、农业大省、经济大省。根据《四川城市可持续发展报告(2016)》,其18个地级市可大致划分为4个经济区(表1)。经济区是在劳动地域分工基础上形成的不同层次和各具特色的地域经济单元,是以中心城市为核心,以农业为基础,以工业为主导,以交通运输和商品流通为脉络,具有发达的内部经济联系,并在全国经济联系中担负某种专门化职能的地域生产综合体。根据四川省城市分布的地理位置、资源环境条件、发展阶段等因素,2007年四川省第九届委员会第四次全体会议提出成都平原经济区、川东北经济区、川南经济区和攀西经济区四大经济区,且沿用至今。

表1 四川省四大经济区划分

1.2 数据来源

研究数据主要来源于2008—2017年《四川统计年鉴》、2008—2017 年《四川农村统计年鉴》、2008—2017年《四川农业统计年鉴》及四川省各市统计年鉴,少量来自各市统计局。

1.3 研究方法

国内外关于农业可持续发展水平评价方法有多种,包括多指标体系法、综合指数评价法、模型分析法、农业科技贡献法等。可持续发展综合指数评价法是通过建立一个特殊的指标框架,根据一定数量的指标构建的可持续发展指标或指标的综合,对可持续发展水平进行评价[13]。与其他方法相比,综合指数评价法虽然只能反映某一方面的可持续发展问题,数据和范围的覆盖度有限,但其综合性较强,普遍适用性优于多指标体系法和模型分析法,操作简单、结果直观,有固定的计算格式,使用方便,经济意义明确,易于进行多个地区之间的比较。

2 农业可持续发展评价GPI和方法

2.1 指标体系及权重

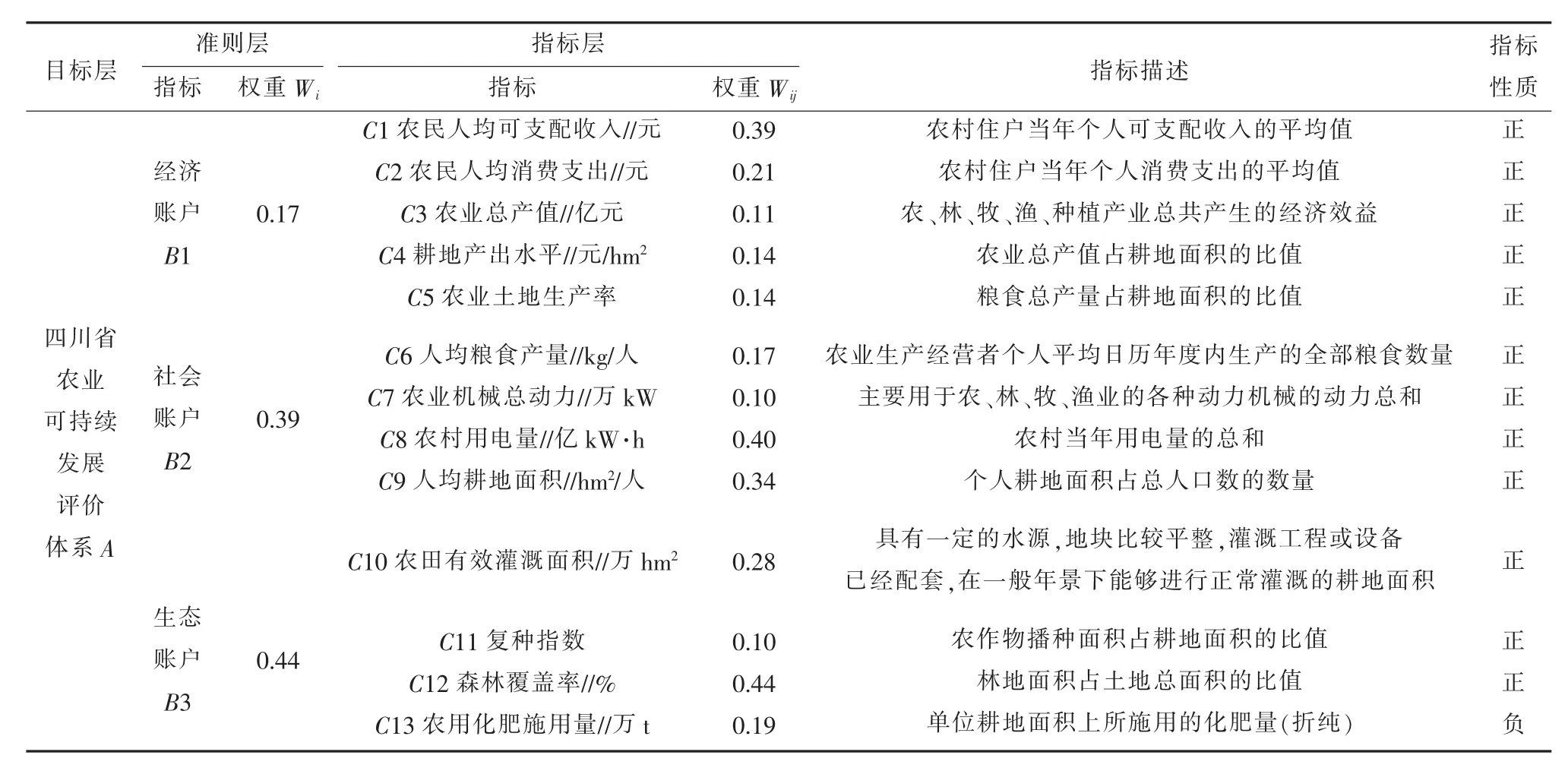

2.1.1 指标体系的构建 遵循科学性、独立性和可操作性的原则,在农业可持续发展概念内涵和现有的文献研究基础上,从经济、社会、生态3个维度构建四川省农业可持续发展评价指标体系(表2)。其中经济维度包含5个指标,包括农民人均可支配收入、农民人均消费支出、农业总产值、耕地产出水平和农业土地生产率;社会维度包含4个指标,包括人均粮食产量、农业机械总动力、农村用电量和人均耕地面积;生态维度包含4个指标,包括农田有效灌溉面积、复种指数、森林覆盖率和农用化肥施用量,综合反映了区域耕地发展情况、自然肥力高低、绿色化程度以及农业综合发展水平。

2.1.2 权重确定 权重代表了各项指标的相对重要性,采用层次分析法(AHP)[14]来确定各指标权重,在农业可持续发展评价中起关键作用。利用AHP确定权重虽具有一定的主观性,但能使各指标很好地反映不断变化的社会偏好,因此被广泛用于处理多因子权重问题。分别对准则层3个指标及其对应的指标层各指标构建两两比较判断矩阵,请数名专家用1—9标度法填写各指标的相对重要性,进而采用规范列平均法对判断矩阵进行权重计算,最后取各专家意见平均值得出各指标权重(表2)。

对表2中GPI的具体指标进行说明。农民人均可支配收入(C1)是GPI中农户支付能力测算的主要指标,可以从一定程度上反映农民的农业生产经营收入状况和农民农业生产经营的投入能力[15]。农民人均消费支出(C2)是GPI中拉动农村经济增长的直接因素,是体现居民生活水平和质量的重要指标。农业总产值(C3)是GPI中反映一定时期内农林牧渔业生产总规模和总成果的重要指标,占比越高说明农业发展水平越好。耕地产出水平(C4)在GPI中反映农业自然资源的经济生产效率,水平越高说明土地的肥力越好。农业土地生产率(C5)是生产周期内单位面积土地上的产品数量或产值(包括产值、净产值),在GPI中反映一个地区的土地生产能力。人均粮食产量(C6)是GPI中反映地区农业生产效率的强度指标。农业机械总动力(C7)是GPI中说明农业现代化的重要指标,反映了农户农业设备的投入水平。农村用电量(C8)在GPI中反映了社会主义新农村建设化的程度。人均耕地面积(C9)在GPI中衡量一个区域可用于农业生产的土地资源的丰裕程度。农田有效灌溉面积(C10)在GPI中间接反映区域的水资源丰裕程度,水资源是农业可持续发展的关键。复种指数(C11)在GPI中反映耕地的利用程度。森林覆盖率(C12)在GPI中充分展示了农业的生态服务性能,森林资源是重要的农业资源,丰富的森林资源可以保护农业生态环境,促进农业可持续发展。农用化肥施用量(C13)在GPI中反映了一定农作物增加的产量,但化肥的超量施用会对土壤、地下水资源等生态资源造成污染,影响农业可持续性的发展。

表2 四川省农业可持续发展GPI指标体系及权重

2.2 模型选择

四川省农业可持续发展水平评价选择综合指数评价模型,数学表达式如下:

式中,ATi为四川省农业可持续发展水平综合指数,Wi为准则层指标的权重,Bi为准则层指标,n为准则层指标个数。Cij为指标层指标,Wij为指标层指标的权重,m为指标层指标数。

2.3 指标标准化处理

为了消除不同单位数据对综合评价结果的影响,使用离差标准化方法对指标进行标准化处理。

对于正向指标(指标越大越好),其公式为:

对于负向指标(指标越小越好),其公式为:

式中,Pi为指标的标准化值,Ci为指标数值,Cmax为一组指标数据的最大值,Cmin为一组指标数据的最小值。

3 结果与分析

运用SPSS软件对四川省2007—2016年农业综合发展水平进行测算,并从全省的综合农业可持续发展水平及经济要素、社会要素、生态要素3个维度对四川省四大经济区的农业可持续水平及变化趋势进行分析。

3.1 四川省农业可持续发展水平综合评价

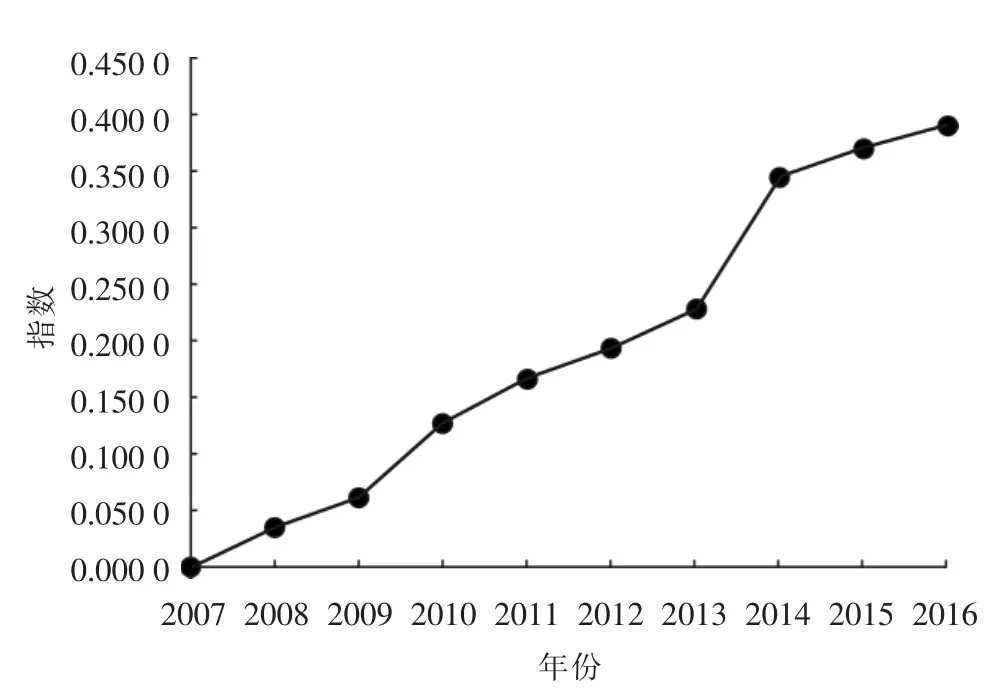

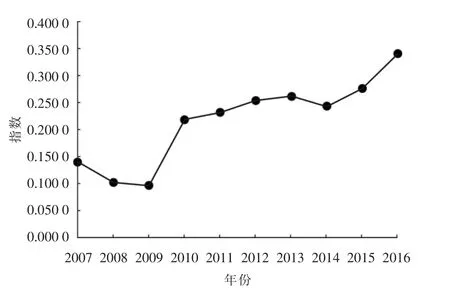

图1 2007—2016年四川省农业综合发展指数

3.1.1 四川省可持续发展水平整体呈上升趋势 从图1可以看出,2007—2016年四川省农业可持续发展水平整体呈上升趋势。2016年综合指数达0.8660,比2007年的0.157 6上升了4.49倍,总体上保持了较快的发展速度。2007—2009年,四川省农业可持续发展水平相对较低,总体发展速度较慢,这一阶段是四川省农业可持续发展的起步探索阶段,在可持续发展探索的道路上存在诸多制度障碍与现实壁垒,农业发展方式以粗耕粗种为主,农业现代化水平较低,农业生产投入较高,对生态环境重视程度不足。

3.1.2 不同经济片区可持续发展水平差异较小 整体来看,四大经济片区可持续发展速度均保持在较高水平,发展相对均衡,发展速度与发展水平差异不明显。2012年以前,川东北经济区和成都平原经济区可持续发展水平较高,攀西经济区和川南经济区由于自然条件、经济基础较弱,发展相对落后,可持续发展水平相对较低。2012年以后,攀西经济区和川南经济区可持续发展水平则相对较高(图2)。

图2 2007—2016年四川省四大经济区农业综合发展指数

3.2 四川省农业可持续发展准则层指标评价

从四川省可持续发展水平的准则层评价结果来看,2007—2016年,社会发展呈明显递增趋势,经济发展和生态发展总体呈上升趋势,但呈现出不稳定状态。其中经济发展水平明显偏低,2016年经济发展指数仅为0.134 9,明显低于社会发展指数0.391 1和生态发展指数0.340 0(图3)。可见,农村社会发展与生态发展为四川省农业可持续发展水平的提高作出了主要贡献,而农村经济因素贡献率较低,即农村社会发展与生态发展是促进四川省农业可持续发展的重要因素。

图3 2007—2016年四川省农业准则层综合发展指数

3.2.1 经济发展水平评价 从图4可以看出,四川省经济发展水平整体呈上升趋势,2016年经济发展指数为0.134 9,是2007年0.018 2的7.4倍,但是经济发展指数明显低于生态发展指数与社会发展指数,对四川省农业可持续发展的贡献率较低。

图4 2007—2016年四川省经济账户农业综合发展指数

从指标层来看,农业总产值、农民人均可支配收入、农业土地生产率指标对经济发展的贡献较大。这主要源于国家对农业基础设施建设的大力投入、农民增收方式的不断扩充和农业科技化水平的不断提高,加上出台的一系列惠农政策和四川省经济社会的不断发展,使得四川省农业发展出现了良好势头,农业发展取得了长足进步,直接带动增加了农业经济效益与农民的收入水平。

从不同区域来看,四大经济片区的整体经济发展水平几乎一致,成都平原经济区和川南经济区发展水平略高于川东北经济区和攀西经济区(图5)。2016年,成都平原经济区经济发展指数为0.132 6,川南经济区为0.125 8,川东北经济区为0.124 7,攀西经济区为 0.124 9(表 3)。

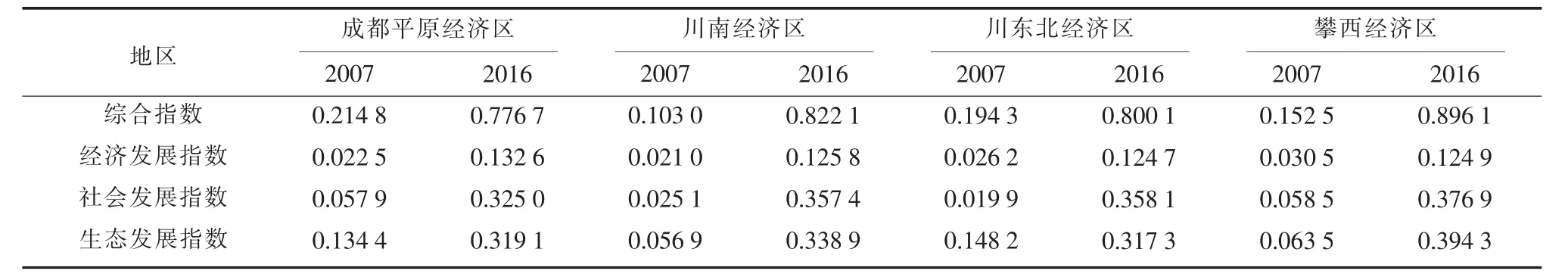

表3 2007和2016年四川省四大经济区农业可持续发展准则层指标变化

图5 2007—2016年经济账户四大经济区农业综合发展指数

3.2.2 社会发展水平评价 从图6可以看出,四川省社会发展水平呈明显上升趋势。2008年以后的地震灾后重建为四川省社会发展提供了重大历史机遇,历时三年多是灾后重建让四川省社会发展取得可观的成就,大量社会救援资金的涌入和各种惠民政策的出台落实,使得四川社会发展指数由2008年的0.034 9极速增长至2010年的0.127 2。

图6 2007—2016年四川省社会账户农业综合发展指数

从不同区域来看,社会发展水平与经济发展水平呈相反趋势。攀西经济区和川东北经济区高于川南经济区和成都平原经济区(图7)。2016年,攀西经济区社会发展指数为0.376 9,川东北经济区为0.358 1,川南经济区为0.357 4,成都平原经济区为0.325 0(表 3)。

图7 2007—2016年社会账户四大经济区农业综合发展指数

3.2.3 生态发展水平评价 从图8可以看出,四川省生态发展水平总体呈上升趋势,但不稳定。受2008年四川特大地震自然灾害的影响,2008年四川省生态发展指数由2007年的0.1393下降至0.1022,下降幅度为26.62%,2008年后,四川省大力推广农村废弃物再利用技术,并逐步加大对农村再回收利用体系的投入,明显提高了农业资源循环利用效率和农业可持续发展水平。但由于四川省整体经济实力不强,对农业可持续发展的投入较低,2007—2016年四川省生态发展水平由0.139 3提高至0.340 0,仅提高1.44倍,明显低于经济发展的6.41倍和社会发展的10.21倍。这表明在四川省农业可持续发展道路中,生态发展因素重视程度不足。

图8 2007—2016年四川省生态账户农业综合发展指数

从不同区域来看,成都平原经济区经济实力较强,对农业生态发展投入成本有着较强的支撑能力,但不利于农业可持续发展,而其他经济片区由于经济实力较弱,对农药、化肥和农膜的投入却相对较少,有利于农业可持续发展(图9)。

图9 2007—2016年生态账户四大经济区农业综合发展指数

4 政策建议

4.1 加大政策扶持

从研究结果来看,四川省农业可持续发展水平连年上升,2008年以来的发展势头更明显,这是农业发展的必然规律,表明四川省在努力建设农业现代化的同时也更加着力农业可持续发展的建设。当前,中国正在大力实施乡村振兴战略,四川省应借力这一契机,大力推进农业可持续发展制度政策创新,建立与完善相关政策,出台相应法律法规,增加涉农财政投入,组建农业可持续发展组织,加强对农业基础设施和农业发展生态环境管理,为农业可持续发展提供良好政策环境。

4.2 加快向技术集约型和资金集约型转变

成都平原经济区、攀西经济区应立足区位优势、资源优势、技术优势,优化农业资源配置,提高农业资源利用效率,加快向技术集约型和资金集约型转变;大力调整优化产业结构,走农业集约化、产业化、规模化、园区化道路;大力发展高附加值设施农业,加快发展异地农业与海外农业,吸纳引进三资资本投资现代农业;大力发展农产品加工业和农产品物流配送,保障现代农业健康发展。

4.3 持续高效走技术、劳动密集型的农业现代化之路

川南经济区、川东北经济区应继续强化粮食生产、主要农产品生产与加工的地位,强化粮棉油生产,切实保护耕地,提高粮食综合生产能力;通过农业优势产业带和农产品基地建设,发挥农业生产基础和粮棉油等大宗农产品生产优势,推进农业生产基地化、品种优质化、经营产业化,走技术、劳动密集型的现代农业之路。