川西北九龙山地区中二叠统储层裂缝特征及形成机制

2019-07-24张本健王兴志王宇峰裴森奇范存辉

张本健, 王兴志, 王宇峰, 胡 欣, 裴森奇, 范存辉

(1.西南石油大学 地球科学与技术学院,成都 610500; 2.中石油西南油气田分公司 川西北气矿,四川 江油 621700)

九龙山地区位于四川盆地西北部的苍溪县境内北部地区,北以磨滩子-白果林一线为界、东至高坡子-土门垭一带、南抵复兴场-文昌场一线、西到左家坡-龙王场,面积约300 km2。九龙山构造具有构造规模大、隆起幅度高、保存条件好、纵向上多产层、钻井显示丰富等特点。历经多年的油气勘探,已发现须家河组、飞仙关组、吴家坪组、茅口组、栖霞组等多个气藏。其中中二叠统(茅口组、栖霞组)储层与断裂发育密切相关,已获气井表现出产能受断裂发育程度的控制,但裂缝发育特征、形成期次尚未系统研究。基于此,笔者在前人研究的基础之上,通过岩心观测、成像测井分析、三维地震等手段和技术,探讨九龙山地区中二叠统裂缝发育特征及演化模式。

1 地质背景

九龙山地区位于四川盆地西部,与西侧的龙门山造山带、东部的龙泉山前缘隆起,构成典型的前陆盆地系统,总体呈NE向延伸[1](图1)。大型断裂带、构造转换带和滑脱层的存在使该区呈现典型的分带、分段、分层差异变形特征[2-5]。从东西方向上看可分为龙门山前断褶带和前陆拗陷带。龙门山前断褶带构造运动活跃,断裂和褶皱十分发育,以薄皮上冲构造为主;前陆拗陷带地层较平缓,只见小型断裂和褶皱,上三叠统至白垩系发育,是一个典型的中新生代盆地。

图1 工区构造位置略图Fig.1 The tectonic framework and location of the study area(据刘登忠等[1])1.断层; 2.前震旦纪基底; 3.震旦纪以后沉积盖层; 4.第四系; 5.不整合; 6.研究区。Ⅰ.秦岭造山带; Ⅱ.龙门山推覆构造带; Ⅲ.松潘-甘孜造山带; Ⅳ.大巴山推覆构造带; Ⅴ.四川盆地

2 裂缝发育特征

为研究九龙山地区栖霞组、茅口组储层裂缝发育特征及地应力方位,选取了龙17井、吴家1井、扁1井、射1井的岩心,以及成像测井资料进行详细观察和分析,对裂缝发育类性、发育程度、充填特征、交切关系以及地应力方位进行研究。

2.1 岩心裂缝类型

裂缝是储层主要的储集空间和渗流通道[6-7]。九龙山地区栖霞组、茅口组储层裂缝广泛发育,裂缝类型复杂。九龙山地区中二叠世后,经历了多期构造运动,储层裂缝发育且复杂。通过对目的层钻井岩心和测井资料的观察分析,根据裂缝分类的标准[8],将九龙山地区中二叠统裂缝划分为不同的类型。

2.1.1 成因类型

九龙山地区中二叠统储层中发育3类不同成因裂缝,包括在多期构造作用中形成的构造缝、成岩缝和钻井诱导缝。其中构造缝具有一定未充填空间,对增大储层储集空间具有一定的贡献。

构造缝是研究区中二叠统储层最主要的裂缝类型,广泛发育于九龙山地区碳酸盐岩地层中。构造缝包括剪切缝和张性缝2种,构造缝通常延伸较长,裂缝充填矿物分布较为规则。在研究区内发育的构造缝主要为剪切缝(图2)。

研究区主要发育的成岩缝为缝合线。在岩石剖面上呈锯齿状曲线,状如动物头盖骨中的接合缝,在平面上是起伏不平的面;通常与岩层面大致平行,也可斜交或垂直。其成因一般认为是在上覆岩层静压力下,岩石受到沿其各种缝隙、粒间孔隙进入的地下水的不均匀溶解并相互挤压形成。

钻井诱导缝是由于钻井过程中泥浆与地应力不平衡以及钻具震动形成的人工裂缝[9-10],表现为羽状排列的细小剪切缝。在构造薄弱面,钻井诱导缝发育,常以近180°井壁上对称出现。在成像测井图谱上,钻井诱导缝与岩心上表现一致,最大的特点是沿着井壁方向对称出现。钻井诱导缝的走向可反映相应的最大水平主应力方位[11]。

2.1.2 组合形态

根据裂缝的不同组合形态,将裂缝划分为斜交缝和网状缝(图3)。斜交缝常单独出现在岩心上,不与其他裂缝相交错,在裂缝发育密度较小的井段斜交缝较为发育。网状缝是不同产状不同类型的裂缝相互交错、切割及组合而形成的复杂裂缝系统,构成网状缝的单一裂缝类型不同,主要为斜交裂缝,包括构造缝和众多高角度和低角度的微裂缝。岩心观察发现,在一些井段出现完全为方解石充填的由微裂缝组成的网状缝。

图2 龙17井发育的剪切缝Fig.2 Pictures showing shear fractures in Well Long-17(A)深度5 855.81~5 856.06 m; (B)深度5 864.78~5 865.56 m

图3 裂缝特征Fig.3 Pictures showing the characteristics of structural fractures(A)斜交缝,龙17井,深度5 859.76~5 860.02 m; (B)网状缝,射1井,深度3 624.76~3 624.93 m

2.1.3 充填物

地层裂缝形成后,在地质历史发展过程中,或多或少地会被不同矿物、不同程度的充填。根据裂缝被充填程度的不同,可以将裂缝分为全充填裂缝、半充填裂缝和未充填裂缝3类(图4),充填矿物越多越不利于储集空间的发育和后期溶蚀作用的发生,对储层的贡献越小。岩心观察结果显示:研究区栖霞组、茅口组中半充填裂缝占比较小,仅为10%左右,未充填裂缝约占15%,而全充填裂缝占75%,其中半充填和未充填裂缝为有效缝。

2.2 裂缝发育程度

裂缝发育程度是表征储层流体渗流能力的指标之一,对衡量碳酸盐岩溶蚀孔洞发育具有重要作用,裂缝发育程度衡量指标主要包括裂缝长度、宽度等[12-14]。

研究区裂缝主要划分为3类(图5):第一类为小宽度裂缝,裂缝宽度为(0, 1]mm;第二类为中等宽度裂缝,裂缝宽度为(1, 5]mm;第三类为宽度>5 mm的大缝,发育较少。研究区以宽度为≤1 mm的小宽度裂缝为主。

2.3 裂缝充填特征

裂缝的充填程度直接影响其有效性,充填程度高的裂缝对储集空间的贡献较小,而未充填和半充填裂缝能提供一定的储集空间,属于储层有效缝[8,13-16]。通过对龙17、吴家1、扁1井、射1井的岩心进行观察、统计分析,全充填缝为主要类型;流体活动中,半充填裂缝再次被不同矿物充填。剪切缝和张性缝中充填物都含方解石,约占总充填物的79%;沥青质充填则主要出现在张性缝中,少量剪切缝中有沥青充填,仅占5%(图6)。

2.4 裂缝交切关系

裂缝的交切关系包括以下几种:错开、限制、追踪和互切。裂缝的交切关系是进行裂缝分期的重要依据之一。根据裂缝之间的交切及充填物错断关系,确定研究区至少发育3期裂缝(图7)。

2.5 裂缝产状及地应力方位

裂缝产状是裂缝发育特征研究中较为重要的内容之一,对裂缝展布方式、构造应力场恢复和裂缝形成机制等方面的研究都有重要意义[17-19]。

图4 裂缝充填特征Fig.4 Pictures showing characteristics of fracture filling(A)方解石全充填,龙17井,深度5 870.46~5 870.56 m; (B)沥青质全充填,龙17井,深度5 866.40~5 866.61 m; (C)方解石全充填,吴家1井,深度3 613.27~3 613.36m; (D)未充填,射1井,深度5 282.52~5 282.72m

图5 岩心裂缝宽度分布图Fig.5 Distribution of fracture width in the study area

图6 裂缝充填物类型百分比饼状图Fig.6 The pie chart showing the types of fracture filling

图7 裂缝交切关系Fig.7 Pictures showing the intersection relations of structural fractures

目前对裂缝产状研究的方法较多,但成像测井解释是裂缝产状与现今地应力研究过程中最为常用的一种,解释结果较为可靠[20-21]。

龙探1井中二叠统成像测井解释成果表明:裂缝走向主要为近EW向,裂缝倾向以近SN向为主,主要为低角度裂缝,其次发育高角度裂缝,裂缝倾角区间在0°~30°、70°~90°,地应力方位为北北东向(5°±5°)(图8、图9)。龙16井中二叠统成像测井解释成果表明:裂缝走向主要为近EW向,少量NE向;裂缝倾向以近SN为主,少量NW向;裂缝以低角度裂缝为主,裂缝倾角区间在10°~40°;地应力方位为北北东(10°±5°)。龙004-x1井栖霞组、茅口组成像测井解释成果表明:裂缝走向主要为NE和近EW向,少量SN向和NW向;裂缝倾向以NW向和近SN向为主,少量NE向和近EW向;以低角度裂缝为主,裂缝倾角区间在0°~30°(图10);地应力方位为北东(40°±5°)。集合各钻井裂缝优势走向发育方位及前期单井测试产量,地应力方位与裂缝优势走向发育方位一致或呈锐夹角。

图8 龙探1井中二叠统成像测井Fig.8 Image logging of middle Permian in Well Longtan-1

图9 龙探1井天然裂缝统计图Fig.9 Statistics for natural fractures in Well Longtan-1(A)裂缝倾角; (B)裂缝倾向; (C)裂缝走向

3 实验测试

3.1 声发射实验

在声发射实验过程中,计算机自动记录声发射事件、振铃和能量3种参数[22-24]。在确定每个试件的Kaiser效应特征点时,用声发射能量作为测试参数。因为声发射能量是声发射幅度的平方和,它不仅物理意义明确,而且使Kaiser效应特征点更易于确定。考虑到岩石是不均匀的,以及会受到加工应力和加载初期裂纹闭合的影响,一般不选初始声发射点作为Kaiser效应特征点。本次试验根据声发射能量-时间曲线的急增开始点作为声发射特征点[22-25]。

Kaiser实验结果表明:研究区总计5个能量累计高点,除了现今构造运动以外,另外4个点分别代表4期主要的构造运动(图11)。

图10 研究区低角度缝玫瑰花图Fig.10 Rose diagrams showing low angle fractures in study area(A)走向; (B)倾向

图11 龙17井样品声发射曲线Fig.11 The acoustic emission curve in Well Long-17

3.2 包裹体均一温度

图12 龙17井裂缝充填物包裹体均一温度分布Fig.12 Homogenization temperature of fluid inclusions in fractures filling from Well Long-17

裂缝充填物包裹体分析是近年来裂缝期次研究中的一种成熟技术,主要通过测定与裂缝充填物同时形成的原生包裹体的均一温度来推断裂缝形成的时期[26]。对九龙山地区流体包裹体样品测试的结果进行统计表明,中二叠统碳酸盐岩储层中裂缝内存在至少3期流体充注活动;第4期活动微弱,并无充填物,因此无温度数据(图12)。该地区包裹体宿主矿物主要是方解石充填物,包裹体类型为原生气液包裹体,气液比(体积比)为5%~15%,无色,以孤立和零星分布为主,包裹体主要为圆形和方形,直径多小于10 mm。对流体包裹体样品均一温度测试结果显示,第一期均一温度为80~110℃,第二期均一温度为120~150℃,第三期均一温度为160~190℃。

4 构造演化

4.1 构造特征

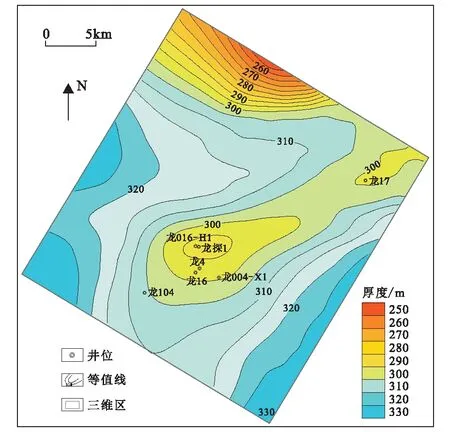

图13 九龙山构造栖霞组顶界构造图Fig.13 Top boundary tectonic map of Qixia Formation in Jiulongshan Structure

图14 九龙山构造飞仙关组沉积前栖霞组顶面古构造Fig.14 Contour diagram showing the top surface of Qixia Formation in Jiulongshan Structure

从九龙山构造栖霞组顶界构造图(图13)和飞仙关组沉积前栖霞组顶面古构造图(图14)上可以看出,分别是九龙山构造2个高点和研究区北部1个高点,自九龙山构造分别向两翼反射时间逐渐增加,反射时间为1.6~3 s,反映九龙山构造沿北东-南西向展布、存在2个局部高点的构造格局。从九龙山构造茅口组顶界等T0图上可以看出,与栖霞组构造存在继承性,同样存在九龙山2个高点和研究区北部高点。不同的是九龙山构造2个高点共圈在茅口组顶界上范围比栖霞组稍大,自九龙山高点向两翼反射时间逐渐增加,反射时间为1.5~2.9 s,总体反映出类似于栖霞组底界构造特征的构造格局。

研究区地层自东向西逐渐变深。共有断层35条,主要发育于九龙山构造和北部高点之间区域,走向以近东西向、北东-南西向为主。龙17井高点西侧附近较龙探1井高点西侧附近断层更发育。

四川盆地构造演化主要受周缘造山带差异隆升活动的影响,龙门山、大巴山、米仓山造山带交替向盆地方向上冲推覆,而龙门山和米仓山运动会产生NW向和近SN向应力,形成了复杂的构造形迹[27-31]。九龙山背斜带是地层卷入较深的构造,断层主要发育于九龙山构造和北部高点之间区域,部分断层发生反转,并具有从南西到北东方向逐渐增多的特征,走向以近EW、NE向为主。九龙山构造西南端变形较弱,东北端变形强烈。通过前期的研究可知,九龙山地区的裂缝产状主要为NE向、近EW向和NW向,其中NE向裂缝最为发育;而断层主要走向为NE向、近EW向。

古构造图显示在飞仙关组沉积前九龙山构造只形成了基本形态,是九龙山构造形成的开始时期。而通过岩心观测和实验等手段分析可知,九龙山地区中二叠统共经历了4期主要的构造运动。对于九龙山构造所处的川西而言,自中生代以来经历了印支期、燕山期、喜马拉雅期等多期构造事件[31-34]。

4.2 构造期次及演化

根据岩心裂缝以及实验测试结果的分析,并结合成像测井资料和地震资料的解析,以过龙探2井近南西-北东向主测线为例(图15),将本区断裂的发育期次划分为印支末期、燕山中-晚期、喜马拉雅早期、喜马拉雅晚期4个期次。

图15 过龙探2井构造演化剖面Fig.15 Structural evolution profile across Well Longtan-2

印支末期:印支早期构造运动发生于中三叠世末期,龙门山开始缓慢抬升,四川盆地由海相盆地向陆相盆地转变,扬子台地西缘发育大陆边缘盆地。此时,川西地区中三叠统雷口坡组遭受不同程度的剥蚀,在中三叠统与上三叠统须家河组之间形成了不整合-假整合龙门山推覆,形成九龙山构造的雏形,主体构造方向为NE向。

燕山中-晚期:进入燕山期后,龙门山造山带构造活动趋于平静。米仓山由北向南挤压,第二期,东西向断层应该是燕山期形成的。燕山运动中期,大巴山造山带和雪峰山造山;燕山运动晚期, 整个四川盆地受到不同程度的剥蚀。早白垩世,盆地西缘的龙门山继续活动,川西地区下白垩统遭受剥蚀,并且形成了SN向断裂系统。晚白垩世,盆地北缘的大巴山、米仓山也相继发生上冲推覆作用,形成了大量的断裂。

喜马拉雅运动早期:龙门山造山带和大巴山造山带再次活动,强烈隆升,向盆地内不断推覆,断裂继续发育,川西地区遭受最为强烈的一次剥蚀,新生界和下伏白垩系被大量剥蚀,剥蚀厚度可达4 km,地表出露侏罗系、白垩系和新生界。此时期,研究区受龙门山、大巴山、米仓山联合作用,构造叠加改造。

喜马拉雅运动晚期:整个四川盆地强烈抬升,前陆盆地衰亡,进入以抬升剥蚀为主的构造演化阶段。最终,四川盆地形成了现今的构造格局。此阶段为改造定型阶段。

5 结 论

a.构造缝是研究区中二叠统储层最主要的裂缝发育类型,包括剪切缝和张性缝。研究区剪切缝最为发育,方向明显,分布规则,产状稳定,缝面平直光滑。裂缝主要充填物为方解石、沥青等,其中方解石充填为主;充填形式为全充填、半充填和未充填,其中全充填缝占总裂缝的71%左右。研究区裂缝主要以低角度(15°~45°)产出,总体以小宽度裂缝为主。裂缝多被矿物充填,根据之间的交切及充填物错断关系,可以确定至少受到3期构造运动的影响。

b.研究区裂缝优势走向方位主要为NE向、近EW向和NW向,其中NE向裂缝最为发育;裂缝倾向以近SN向为主,少量NW向;裂缝总体发育以低角度为主。

c.研究区地层自东向西逐渐变深。共发育35条断层,主要位于九龙山构造和北部高点之间区域,走向以近东西向、北东-南西向为主。

d.声发射实验结果表明,研究区总计5个能量累计高点,除了现今构造运动以外,另外4个Kaiser效应点分别代表4期构造运动。研究区流体包裹体均一温度范围大,为80~190℃,可以划分3个温度区间;第4期活动微弱,并无充填物充填,因此无温度数据。建立了研究区的断裂及裂缝期次与演化模式。印支末期,龙门山开始发生推覆运动,形成九龙山的雏形,发育少量北东向断层以及北西向、近东西向裂缝;燕山中-晚期,米仓山造山带强烈活动,向盆内推覆,形成由北向南的挤压应力,发育近东西向断层及北东向、北西向、近东西向裂缝。喜马拉雅早期,龙门山、大巴山、米仓山共同运动,经过它们的联合作用产生多重应力,对先期构造进行叠加改造,形成北东向、近东西向、北西向和近南北向裂缝,发育少量北东向断裂。喜马拉雅中-晚期,整体构造定型。