全方位护理在提高手术室创伤急救抢救效率中的应用效果分析

2019-07-23黄浪娟余自娟丁苗苗

黄浪娟,余自娟,丁苗苗

(南方医科大学深圳医院手术室,广东深圳 518110)

有大量临床统计结果显示,受机械因素冲击影响而出现组织或器官损伤患者的就诊率随着社会经济的高速发展及人们生活方式的转变而出现显著性上升,临床上表现为以机体创伤区域存在剧烈肿胀、疼痛感,骨折脱位者还出现机体畸形及功能性障碍等症状出现,创伤严重者还将伴有多种并发症出现,若不及时给予其科学有效的处理措施来控制患者病情进展,是导致其引发死亡结局的主要原因,对患者生命健康安全构成严重威胁[1]。近年来,临床急诊科针对创伤患者在其入院后通过立即采取有效的急救措施的同时加以对应护理方法进行干预,以最大程度上避免患者造成不必要的时间浪费,是挽救其生命的关键因素之一。本次研究现将于本院收治的创伤急救患者中抽出100例作研究对象行临床分析,结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 以抽签模式将2018年2月-2019年2月于本院手术室行创伤急救患者中随机抽出100例,将其以每组50例平均分成观察组和对照组。其中,对照组男26例,女24例;年龄9岁-68岁,平均年龄(40.12±2.75)岁;致伤原因:8例高楼坠伤,16例车祸伤,10例因刀砍伤、16例机器挤压伤。观察组男25例,女19例;年龄10岁-65岁,平均年龄(39.14±3.72)岁;致伤原因:10例高楼坠伤,18例车祸伤,9例因刀砍伤、13例机器挤压伤。两组患者一般资料比较无差异(P>0.05)。

1.2 护理方法

1.2.1 对照组 选择常规护理模式,主要是参照以往传统手术室急救护理流程及值班人员配备形式进行干预,在患者送达急诊科前立即做好手术所需器械及物品的相关准备工作,在患者入院后理解根据其创伤程度及基本情况作以大致评估和掌握,后立即与手术、麻醉专业医师及护士取得联系,参与到患者急救工作中。

1.2.2 观察组 在对照组基础上选择全方位护理模式进行干预,具体护理方法如下所示:(1)做好术前准备工作:护理人员在患者入院手术治疗前配置好创伤手术患者治疗必备器械及物品,并通过相关检测来保障对应物品和器械均能正常使用,同时及时安排适宜手术的工作环境,并合理调节好手术室内温度。(2)做好止血处理:创伤患者通常会存在大出血症状,故护理人员需采取指压法来按压其出血部位近心端,失血严重者还需及时采取止血带来进行患者的止血处理。(3)严格观察患者病情进展:护理人员严密观察患者手术抢救过程中的生命体征变化,并及时记录其相关指标来观察其病情进展,防止患者生命体征异常或其他紧急情况出现时无法及时得到有效解决,最大程度上预防无法逆转或挽回的损失出现。(4)保障患者呼吸道的通畅性:护理人员需在创伤患者行手术麻醉插管着重注意清理干净其口鼻内分泌物,确保其呼吸道时刻保持通畅,同时在患者拔管后若出现呕吐症状时,护理人员需防止其出现窒息及误吸症状而及时清理患者口腔分泌物,假设其心跳骤停时,需即刻采取胸外心脏按压来恢复患者正常心跳。(5)静脉通道建立:手术室创伤患者术中必定会进行静脉通道建立来满足其机体血液需求,以避免其机体受血液供应不足影响而引发器官衰竭,增加患者手术风险。故护理人员需在患者进入手术室后需立即完成静脉通道建立工作,以防止其血液循环出现异常。(6)保暖工作:护理人员需落实患者的保暖工作,将手术室温度调至26oC来保证其四肢体温维持在合理状态,输液或输血时需将室内温度调至37oC来防止患者出现低体温现象,以提高其手术安全性。(7)做好手术配合工作:护理人员在患者手术过程中需有效配合手术医生来落实其相关抢救工作,包括止血、生命体征监测、手术器械快速取递及维持患者重要器官功能的正常运转,最大程度协助医生缩短患者手术时间来提高其生存率。手术结束之际详细清点好手术器械及相关医药用品,并严格落实无菌操作来消毒处理相关器械。

1.3 观察指标 观察记录患者进入急诊室后的T1(护理人员术前准备时间)、T2(手术时间)、T3(送至病房监护时间),并统计患者抢救期间的抢救成功、抢救记录合格及物品准备合格情况,合格(成功)率=(合格/成功)例数/总例数×100%。并取医院自制调查表来给予医护人员(15名医生、25名护士)及患者进行满意度评分,其中,医护人员护理满意度调查表包含有急诊手术准备情况、服务态度、应急水平及专科器械掌握程度等多个评分项目;患者家属护理满意度调查表包含有护理方法的及时性、专业性、环境、照顾水平等多个项目作以评分标准,上述表格分值范围均在0分-100分间,≥80分为满意,<80分为不满意,分数越高表明医护人员/患者家属护理满意程度越高。满意度=(满意例数/总例数)×100%。

1.4 统计学分析 所有数据使用SPSS 19.0进行分析,计量资料行t检验,以均数±标准差(Mean±SD)表示;计数资料行卡方χ2检验,以率(%)表示,当P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 比较两组医患护理满意度 观察组医生、护士及患者家属满意度分别为100.00%、100.00%、96.00%,均较对照组73.33%、84.00%、80.00%高(P<0.05)。详情见表1。

表1 比较两组医患护理满意度

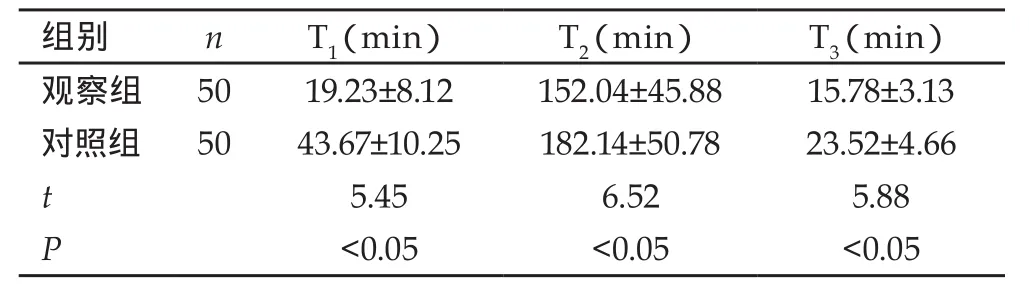

2.2 比较两组患者至手术室后T1、T2、T3时间段的准备情况 观察组患者至手术室后T1、T2、T3的时间均较对照组短(P<0.05)。见表2。

表2 比较两组患者至手术室后T1、T2、T3时间段的准备情况(Mean±SD)

2.3 比较两组患者抢救合格情况 观察组抢救成功率、抢救记录合格率及物品准备合格率分别为98.00%、94.00%、96.00%,均明显高于对照组(P<0.05)。见表3。

表3 比较两组患者抢救合格情况[n(%),n=50]

3 讨论

本研究针对创伤急救患者主张实施全方位护理作以干预首选方案,研究结果显示观察组(全方位护理)抢救合格情况、患者至手术室后T1、T2、T3时间段的准备情况及医患满意度均较对照组优(P<0.05),表明此类方法具有较高可行性。其中,历年来临床上针对创伤急救患者均是主张实施传统急救护理模式进行干预,护理人员均是以接受到信息后才开始进行术前器械、药物准备等工作,过短的术前准备时间不利于器械、药物准备的完善性,加上护理人员对患者病情掌握程度较为片面和急救工作过于被动等,耽误患者抢救进程的同时对其抢救效果造成不利影响,促使患者生命抢救成功率无法得到显著性提高。全方位护理作为一种新型护理模式中的一种,以提高患者急救成功率为最终目的来不断优化和完善上述传统急救流程,通过术前准备工作的提前落实、抢救人员的科学配合及落实患者相关抢救措施等,最大程度上缩短患者的急救前准备时间、手术时间,来为其争取最佳抢救时机,对提高患者生存质量及减少医患纠纷问题具有较好的临床价值[1]。

综上所述,采取全方位护理模式用于手术室创伤急救患者救治干预中,患者抢救成功概率及医护患三方护理满意度均得到显著性提升,且患者抢救时间的大幅度缩减为提高其生存质量奠定良好基础,值得临床推广。