极端暴雨情景模拟下黄河中游区现状下垫面来沙量分析

2019-07-23刘晓燕党素珍高云飞

刘晓燕,党素珍,高云飞

极端暴雨情景模拟下黄河中游区现状下垫面来沙量分析

刘晓燕1,党素珍2,高云飞3

(1. 黄河水利委员会,郑州 450003;2. 黄河水利委员会黄河水利科学研究院,郑州 450003;3. 黄河上中游管理局,西安 710021)

黄河防洪,难在沙多。未来黄河的来沙情势事关治黄方略确定、流域水沙资源配置、重大水利工程布局与运用,是近年治黄的热点问题。2000年以来,黄土高原生态环境大幅改善,黄河来沙锐减,在此背景下,需要客观认识极端暴雨情景下的黄河最大可能来沙量,为黄河防洪减淤提供决策依据。该文以沙量贡献率约91%的黄河中游河口镇至潼关区间为研究对象,以下垫面产输沙环境大体稳定、且暴雨偏多的2010-2018年作为现状下垫面,设计了“假定1933年暴雨重现”和“假定2010-2018年各支流的最大暴雨年在同一年发生”等两种极端暴雨情景,分别采用各支流最大暴雨年实测沙量相加和基于现状年各支流降雨-产沙关系的水文学方法,分析了研究区现状下垫面在极端暴雨情景下的可能来沙量。1933年是黄土高原近百年实际发生过的最大暴雨年;通过暴雨移植而成的“合成年”暴雨量级仅次于1933年,但输沙量和产沙量相当于实测值;两个暴雨情景的大暴雨落区不同。研究结果表明:在现状下垫面背景下,如果2010-2018年各支流的最大暴雨年出现在同一年,研究区的年输沙量将达6.2亿t,相应的区域产沙量为9.9亿t;基于现状下垫面的降雨-产沙关系,如果1933年大暴雨在研究区重现,研究区的年输沙量将达9.4亿t,相应的区域产沙量为12.4亿t。该文采用的两种极端暴雨情景,只能算得上是近一百年内的最大降雨,且未考虑坝库水毁排沙和极端暴雨出现在连续干旱年之后等不利情况,否则来沙量将更大。由此可见,即便是黄土高原林草植被已经大幅改善,且大量梯田和淤地坝建成投运,黄河防洪和骨干工程调度运用仍要做好应对大沙的准备。

侵蚀;输沙量;黄河;中游;现状下垫面;极端暴雨

0 引 言

因为水少沙多,黄河是世界上最复杂难治的河流。黄河天然时期年均来沙量16亿t(陕县,1919-1959年)、最大39.1亿t(1933年)。1980年以来,黄河来沙逐渐减少,其中2000-2018年的平均输沙量只有2.5亿t、最大6.2亿t(2003年),引起人们高度关注。由于黄河水沙量事关治黄方略确定、流域水沙资源配置、重大水利工程布局与运用,因此,20世纪90年代以来,黄河水沙变化原因及趋势问题一直是黄河研究的热点课题。不过,现有研究主要关注的是“现状年(指1970-2014年的不同时期,具体与相关项目的开展时间有关)”沙量减少的原因、未来长系列降雨情况下的多年平均来沙量[1-4]。在大暴雨情况下入黄沙量变化方面,陈瑞东等对比了延河1977年和2013年两次大暴雨的入黄沙量变化及其原因[5],焦菊英等分析了植被变化对延河流域2013年大暴雨期间侵蚀产沙的影响[6],冉大川等分析了水土保持措施对佳芦河2012年特大暴雨入黄沙量的影响[7],不过,在黄土高原大范围极端暴雨下的可能来沙量预测方面仍鲜见报导。但事实上,多年平均来沙量和极端暴雨情况下的最大来沙量都是影响治黄重大问题决策的重要基础性数据,后者对重大工程的布置与运用甚至更重要。本文拟以黄河中游河口镇-潼关区间为重点研究对象,分析现状下垫面在极端暴雨情景下的可能产沙量,为客观认识未来黄河来沙情势提供科学支撑。

1 研究区概况

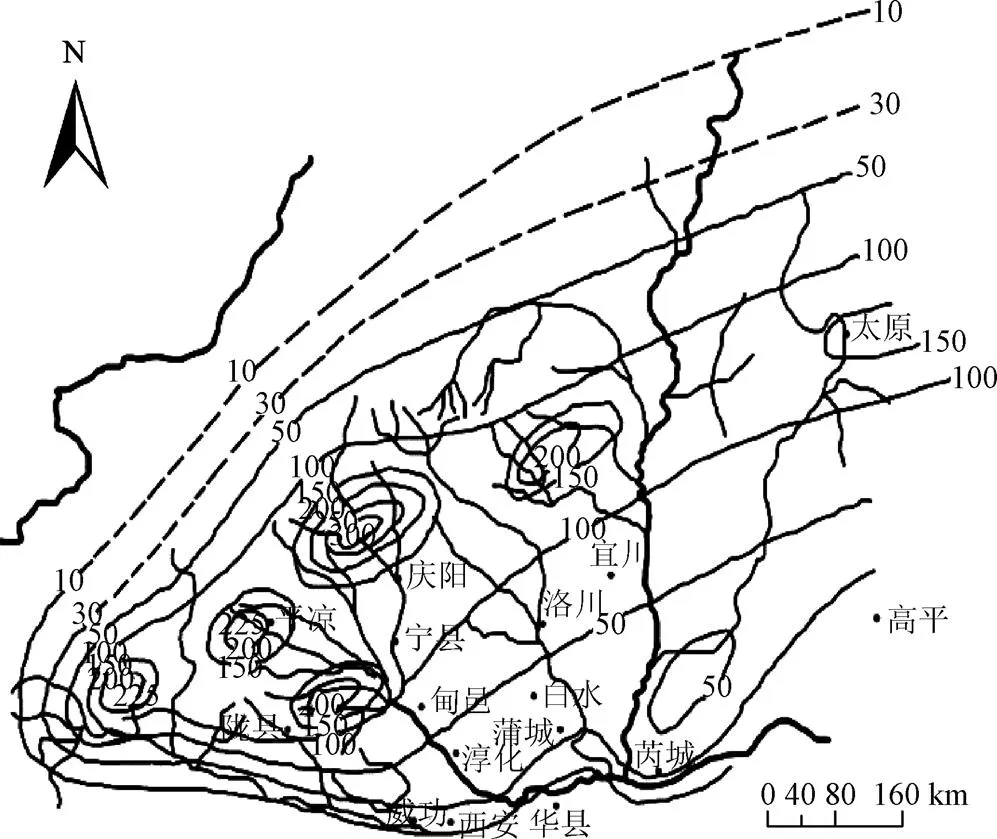

本文研究区包括黄河河口镇-龙门区间(简称河龙间)、渭河咸阳以上、泾河张家山以上、北洛河状头以上和汾河河津以上,总面积26.55万km2,研究区位置见图1。据1934-1959年实测数据,该区年均输沙量为15.9亿t,占黄河龙门、汾河河津、北洛河状头、泾河张家山和渭河咸阳等五站以上同期总输沙量的90.7%。

考虑到近40年汾河入黄沙量一直稳定在极低水平,土石山区、林区和黄土阶地区水土流失轻微,故以下将重点关注黄河河口镇-龙门区间、北洛河刘家河以上、泾河景村以上和渭河拓石以上,称为重点研究区。在河龙间的无定河上游和秃尾河上游,地表多被风沙覆盖,大部分地区侵蚀模数较小,且集中了河龙间55%的大中型水库和1/3的小型水库,可进入其下游的泥沙极少,故也不纳入重点研究区。重点研究区面积仅16.35万km2、略大于黄河中游多沙区的范围(图1),但产沙量约占研究区总量的94%。

图1 研究区位置

2 数据采集与处理

2.1 降雨

采用的降雨数据均来自水文部门整编的水文年鉴,选用的雨量站共436个。1919-1955年,研究区雨量站极少。通过对实测降雨数据的均一化检验和修正,李庆祥等构建了中国各地区1900-2009年网格化气候数据集[8]。我们提取了该数据集在本文研究区的1919-2009年6-9月降雨量,并利用重点研究区的1966-2018年实测降雨数据进行了插补延长。

鉴于黄土高原大多数降水事件并不产流产沙,故本文重点关注了各雨量站日降水大于25、50和100 mm的年降水总量,分别用2550和100表示,单位mm。显然,2550和100不仅体现了雨量因素,也在相当程度上反映了雨强因素。逐年统计各雨量站的2550和100,并根据各雨量站控制面积进行加权平均,即得到各水文分区的面平均降雨量。

2.2 泥沙

采用的各支流(区)输沙量年份主要为2010-2018年,数据均来自黄河流域水文年鉴[9]。统计表明,2010-2018年,河口镇至潼关区间年均输沙量1.9亿t,其中河龙间0.86亿t、泾河张家山0.64亿t、渭河咸阳0.11亿t、北洛河状头0.09亿t、汾河河津0.002 6亿t。

流域产沙量是输沙量与坝库拦沙量之和。在重点研究区内,引水引沙量很小,故忽略不计。

采用的水库数据来自第一次全国水利普查(截至2011年底),并补充了近年新建水库。其中,大型水库拦沙量采用实测数据;对于中小型水库,根据参考文献[10]和相关支流的输沙量,估算其拦沙量。

淤地坝是还原产沙量时需重点考虑的因素。淤地坝数据来自第一次全国水利普查(截至2011年底)、淤地坝安全大检查(截至2008年底)、延安市淤地坝详查数据(截至2014年或2015年)、宁夏回族自治区和鄂尔多斯市淤地坝详查数据(截至2016年)、2017年无定河“7·26”大暴雨后淤地坝调查数据。因各地淤地坝的建成时间和现状淤积程度相差很大,故采用不同方法测算其某年的拦沙量:1)对于内蒙古、甘肃和宁夏的淤地坝,以及山西的大中型淤地坝(基本建成于1990年以后),因绝大多数淤地坝都没有淤满,故采用“×年输沙量”推算淤地坝的当年拦沙量,其中是流域内淤地坝控制面积占流域水蚀面积的比例。2)陕北不仅是现状淤地坝最多的地方,也是老旧淤地坝最集中的地方[11]。本文采用高云飞等的方法[12],先识别仍可正常拦沙的淤地坝、统计其控制面积,然后采用“×年输沙量”推算淤地坝的当年拦沙量。3)晋陕两省绝大多数现状小型淤地坝建于1980年以前,因拦沙寿命只有3~5年,故早在20世纪末就已经淤满。据2017年无定河“7·26”大暴雨后淤地坝的实测淤积量数据,小型淤地坝在该暴雨期间的总拦沙量约占淤地坝总拦沙量的15%。鉴于此,本文统一按此比例推算陕北小型淤地坝的某年拦沙量。

2.3 林草植被和梯田

利用空间分辨率250 m的MODIS卫星遥感影像,获取了研究区2000-2018年的归一化植被指数(NDVI)数据。NDVI与植被长势、生物量、盖度和叶面积指数等有极强相关性,且能部分消除辐照条件变化对反演参数的影响[13],因此,可采用基于NDVI的像元二分模型,定量反演出植被盖度,见式(1)。

式中VC为植被盖度;NDVIsoil为裸土或无植被覆盖区NDVI值,NDVIveg为完全被植被覆盖情况下的NDVI值;NIR为近红外波段;为红光波段。采用的各年NDVI值均为该年最大值。

利用空间分辨率30~56 m的卫星遥感影像,通过土地利用分析和林草植被盖度分析[2],得到研究区1978年、2010年和2016年的林草覆盖率(指林草叶茎正投影面积占研究区易侵蚀区面积的比例)。

基于卫星遥感影像,获取了研究区2012年和2017年的梯田面积。采用的信息源为中国资源三号卫星的遥感影像,空间分辨率2.1 m;影像的时相主要为1-6月,部分11-12月,以避开植被生长旺盛期对梯田识别的影响。

3 现状下垫面的界定

本节从可能影响入黄沙量的主要因素入手,分析研究区现状下垫面的代表时段及其特点。

基于黄河流域水保部门的统计数据,重点研究区内现有大中型淤地坝13 220座,小型淤地坝约34 000座,合计控制面积约4.8万km2。河龙间西部的秃尾河至延河区间,以及北洛河上游,是淤地坝最集中的区域,但因大多建成于20世纪80年代以前,故约47%的大中型坝和近90%的小型坝极可能已经失去拦沙能力[11-12],目前仍有拦沙能力的淤地坝控制面积约1.8万km2。该区现有大中型水库67座,总库容43.5亿m3,其空间分布见图1。2011年以后,黄土高原新建淤地坝数量不足总量的3%,新建水库均位于水土流失轻微的风沙区或土石山区。

截止2012年,重点研究区共有梯田25182km2,68%集中在泾河和渭河流域。实地调查了解到,2009年以来,黄土高原甘肃境内(涉及泾河和渭河流域)梯田建设步伐加快,每年新增梯田面积66 667~100 000hm2,目前已基本消灭坡耕地;预计2019年以后,梯田建设步伐将大幅放缓。2010年以来,研究区内其他省(区)的新建梯田很少。

受降雨、气温和人类活动影响,研究区生态环境脆弱,天然时期林草植被稀疏。20世纪90年代以来,植被逐渐恢复[14-16],2000年以后植被大幅改善[1]。从植被盖度变化过程看(图2),2000年以来,重点研究区植被盖度不断提高,2012年后林草植被的盖度渐趋稳定。

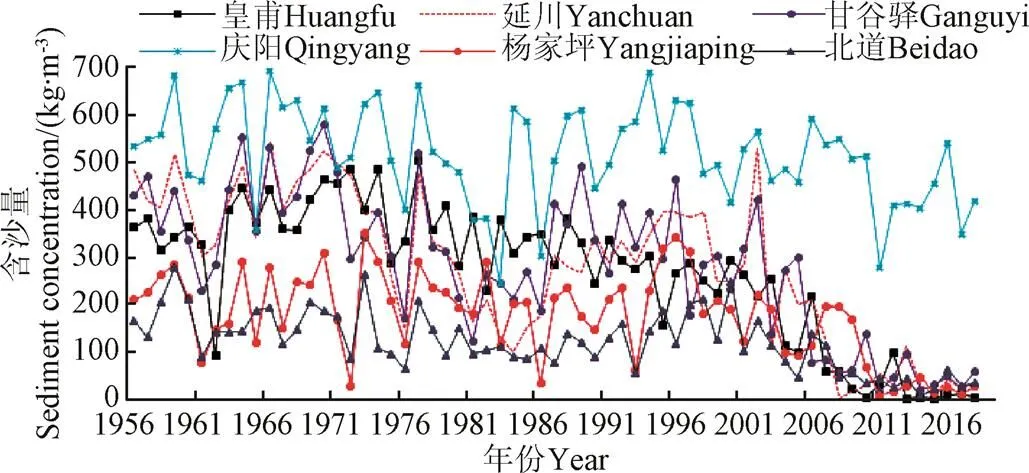

水流含沙量对植被盖度变化非常敏感[16],因此,我们还分析了各支流汛期含沙量的变化特点。限于篇幅,图3仅给出典型支流的含沙量变化过程。分析表明,2000年以来,各支流含沙量先后出现大幅降低;除泾河的马莲河庆阳以上外,其他支流均在2006-2010年后基本稳定在较低水平、偶有波动。

图3 典型支流汛期含沙量变化

综上可见,2010年以来,区内淤地坝和水库数量、植被覆盖状况基本稳定,甘肃省新增了大量梯田、但其他省(区)新增梯田很少,因此,本文将2010-2018年的下垫面界定为“现状下垫面”。

在重点研究区,现状林草和梯田的有效覆盖率平均为56.6%、较1978年前后增加1.5倍,其中水土流失最剧烈的河龙间西北部增加了2.5~5.5倍。不过,泾河庆阳以上地区的有效覆盖率仍只有37.5%,且坝库控制面积仅占流域面积的11%,是研究区现状下垫面最差的地区。

4 极端暴雨情景设计

极端暴雨是指暴雨覆盖范围大、雨强大和雨量大的稀遇暴雨。

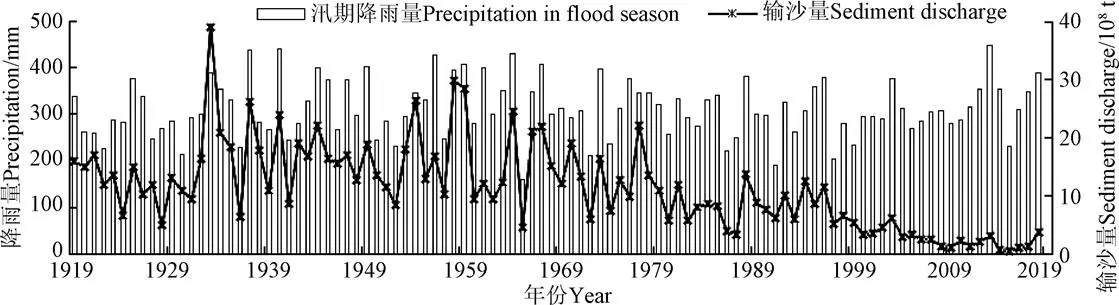

利用实测暴雨数据,通过科学组合生成极端暴雨情景(即暴雨移置),显然是比较理想和现实的方法,也是人们常用的方法之一[17-18],因此首先分析了研究区在1919-2018年的降雨情况。分析表明:在过去百年中,1933-1967年是汛期降雨最丰的时段,黄河陕县(潼关)年输沙量大于16亿t的25个年份中,有23年出现在该时段,见图4。不过,1965年以前雨量站稀少:1953年全研究区只有13个雨量站,且多位于水土流失轻微区;1965年,重点研究区的雨量站达到200个,但在窟野河上中游和延河流域等约2万km2的地区,雨量站密度不足1个/2 500 km2,用该时段降雨数据设计的极端暴雨情景,在空间上难以均衡。1966年,研究区雨量站大增。

图4 1919-2018年陕县(潼关)输沙量和研究区汛期降雨量变化

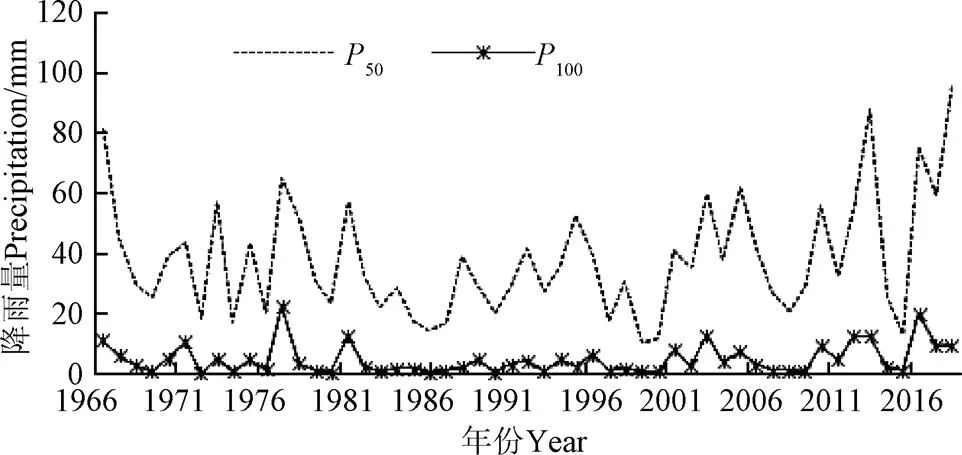

分析重点研究区1966-2018年的暴雨雨量变化表明,除2011年和2015年外,2010年以来的其他7年暴雨雨量明显偏多,是1966年以来最丰雨的时段,见图5。该时段的暴雨雨量(50)偏丰43.5%、大暴雨雨量(100)偏丰93.7%,其中2010年的大暴雨主要分布在河龙间的湫水河和三川河一带、泾河流域南部,2012年分布在河龙间北部,2013年分布在河龙间南部、北洛河和泾河,2016年和2017年分布在河龙间中北部,2018年分布在渭河上游-泾河上中游-北洛河上游。鉴于此,设想把各支流2010年以来发生过最大暴雨的年份全部“移植”到一年,相当于各支流在同一年内(并非同时)均发生了2010-2018年的实测最大暴雨,这样的“合成年”显然是一种极端暴雨情景。

图5 1966-2018年重点研究区暴雨雨量变化

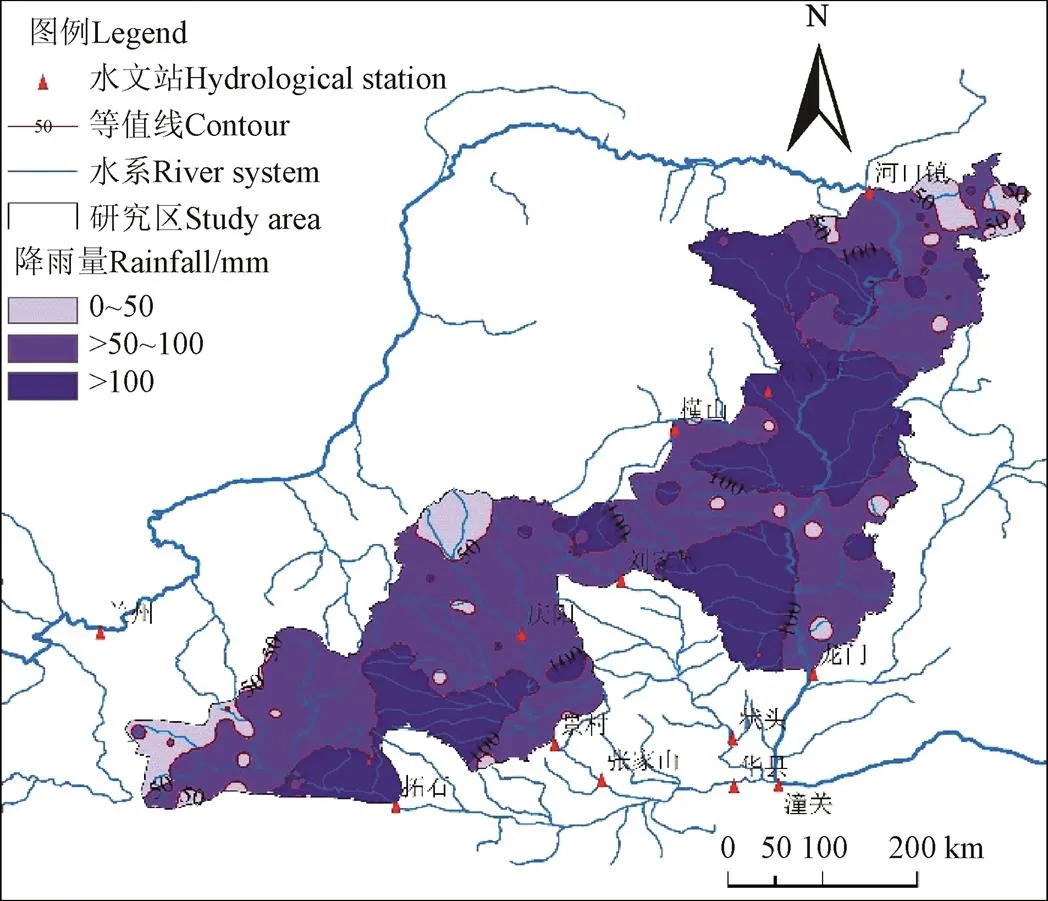

图6是合成年不同量级的暴雨笼罩范围:暴雨(日降雨≥50 mm)和大暴雨(日降雨≥100 mm)笼罩面积分别为15.39万km2、4.55万km2;面平均雨量50和100分别为143和39 mm。对照图5可见,该值远大于1966-2018年中的任何一年。50为多年均值3倍的面积,约占重点研究区的70%。

图6 合成年的降雨笼罩范围

在重点研究区内,采用现代测雨设施的绝大多数雨量站只有50~70年的实测数据系列,以此分析合成年降雨情景的发生概率属“千年一遇”或“百年一遇”,未必科学。1933年8月的大暴雨,是黄土高原最著名的大暴雨,该年陕县实测输沙量39.1亿t,是1919年以来的最大来沙年,见图4,因此1933年大暴雨洪水被公认为黄河流域的稀遇水文事件[19-22],黄河防汛部门也一直把它作为重点防御对象[22-24]。因此,以下通过对比“合成年”与1933年的暴雨雨量,说明合成年降雨情景的发生概率。

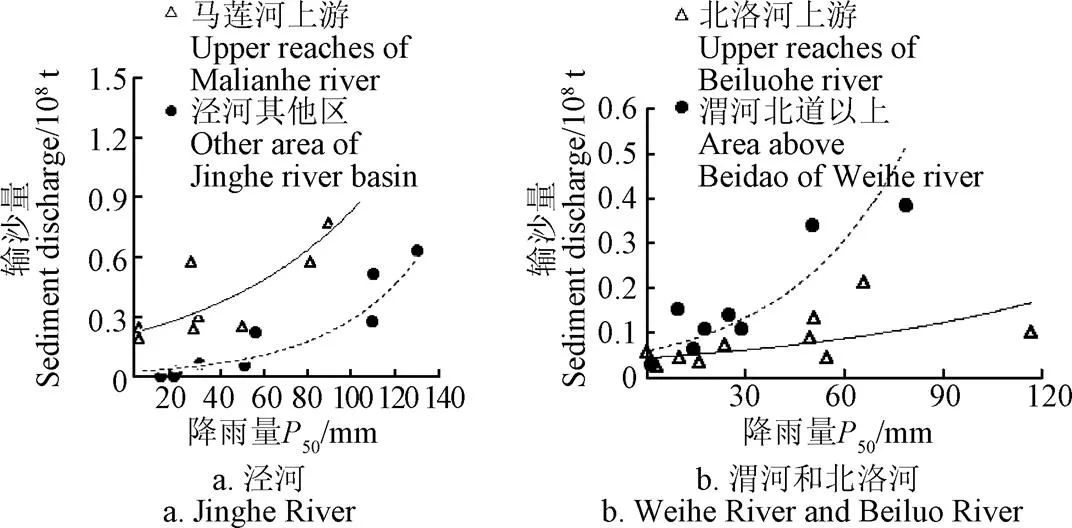

据郑似苹和史辅成等实地走访调查[19-20],1933年的黄土高原大暴雨发生在8月6和8月9日,由两个覆盖范围广大、落区相近、间隔1~2d的暴雨过程组成,5天降雨量为100 mm的等值线笼罩面积约11万km2、200 mm笼罩8 000 km2。最大暴雨中心位于泾河庆阳以上,其中环县最大1日和最大5日雨量分别为223和300 mm;其他4个暴雨中心的5d降水总量为200~300 mm,其中安塞和甘谷最大1日降雨量分别为182和164 mm,见图7。该场大暴雨形成了1919年以来黄河陕县的第一大洪峰(22 000 m3/s)和泾河张家山第一大洪峰、黄河龙门和渭河咸阳的第二大洪峰,陕县最大12天洪量为90.7亿m3,被定位为1919年以来黄河第一大洪水[23]。

图7 黄河中游1933年8月6-10日降雨分布[19]

图8 1933年大暴雨在本研究区的笼罩范围

除8月上旬的大暴雨外,1933年汛期还有其他降雨事件发生,相应时段河龙间输沙量为5.3亿t、北洛河0.91亿t、泾河2.22亿t、渭河1.61亿t、汾河0.46亿t。利用人类活动相对较少的1956-1975年的降雨量-输沙量关系,并参考1975年以前输沙量相近年份的降雨量,可大体推算出相应的雨量50:河龙间23.7 mm,北洛河上游50.7 mm,泾河上中游34.3 mm,渭河上游25.3 mm。

假定1933年日降雨大于100 mm以上的雨量只发生在8月上旬的大暴雨期间、其他时段发生的暴雨50均匀分布,图8给出推算的1933年全汛期的暴雨笼罩范围。

前文提到,本文重点研究区的产沙量占黄土高原入黄沙量的86.7%,是黄河泥沙的主要来源。对比图8和图6可见:

1)在重点研究区,合成年暴雨(50)和大暴雨(100)笼罩范围分别为15.39万km2、4.55万km2,实测最大1日降雨量286.6 mm(三川河后大成站),暴雨总雨量为202.2亿m3。1933年50笼罩范围(12.2万km2)小于合成年,但100笼罩范围(6.95万km2)是合成年的1.5倍,暴雨总雨量为238.8亿m3。

表1 合成年降雨与1933年降雨对比

2)合成年大暴雨落区主要分布在河龙间,该区是近年植被改善最大的地方。而1933年的大暴雨落区主要分布在泾河流域,最大暴雨中心位于泾河庆阳以上(图7)、该区是现状下垫面最差的地方。

综上可见,合成年的暴雨雨量和雨强均小于1933年,故定性判断合成年的发生概率小于1933年,而后者是近百年最大的暴雨年;二者的大暴雨落区及其下垫面现状差别很大。考虑到合成年几乎是实际发生在现状下垫面上的极端暴雨、1933年是近百年实际发生的最大暴雨,为客观认识现状下垫面在极端暴雨情景下的产沙量,我们将合成年和1933年均作为极端暴雨的设计情景。

据调查[24],1843年陕县洪峰流量36 000 m3/s、最大12 d洪量119亿m3,洪水重现期定为千年一遇,但其雨量难以考证。粗略判断,1843年的暴雨笼罩范围和量级极可能大于1933年。

5 结果与讨论

5.1 合成年沙量分析

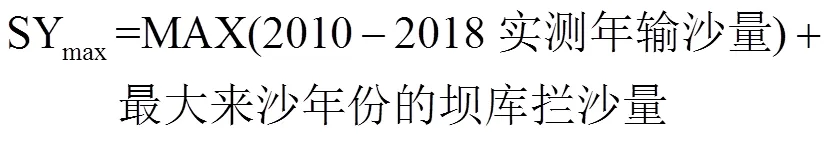

式中,max是某条支流或区域在最大暴雨年的产沙量,单位为亿t。

对于有水文站控制的支流(以下简称有控支流),可直接选取其2010-2018年实测的最大年输沙量。不过,在河龙间,除20条有控支流外,黄河干流两侧还有约25 500 km2的区域,俗称“无控区”。参考暴雨落区,基于“有控支流与无控区的单位面积输沙量相同”的假定,利用区内有控支流的总输沙量,可按面积比例推算出“未控区”在2010-2018年的最大年输沙量。

表2是重点研究区的合成年输沙量和产沙量,分别为6.1亿t和9.5亿t,其中河龙间分别为3.7亿t和6.6亿t,泾河分别为1.8亿t和2.2亿t。再加上泾河下游、北洛河中下游、汾河流域和渭河下游等在最大降雨年的来沙量,则研究区在合成年的“实测”输沙量为6.2亿t、产沙量9.9亿t。

表2 重点研究区合成年输沙量和产沙量

假定各支流25均达1956-2014年的实测最大值,刘晓燕[25]曾利用产沙指数-林草覆盖率关系推算过黄土高原在2013年下垫面情况下的可能产沙量,其中河口镇-潼关区间为11.5亿t。对比可见(表1),该合成年的暴雨情况与本文合成年相近,产沙量仅相差14%,说明两者结论基本一致。

需要说明的是,虽2018年是北洛河上游近年降雨最丰的年份,但非沙量最大的年份。其2010-2018年的最大来沙年是2013年(0.215亿t),是2018年的两倍,原因在于暴雨落区和雨型不同。

5.2 重现1933年暴雨的沙量分析

基于1933年8月大暴雨调查成果[19-20]和该年其他时段的雨量推算结果,以下利用各区现状下垫面的降雨量~输沙量关系,并参考相似降雨年的实测沙量,推算1933年重现时的可能来沙量。

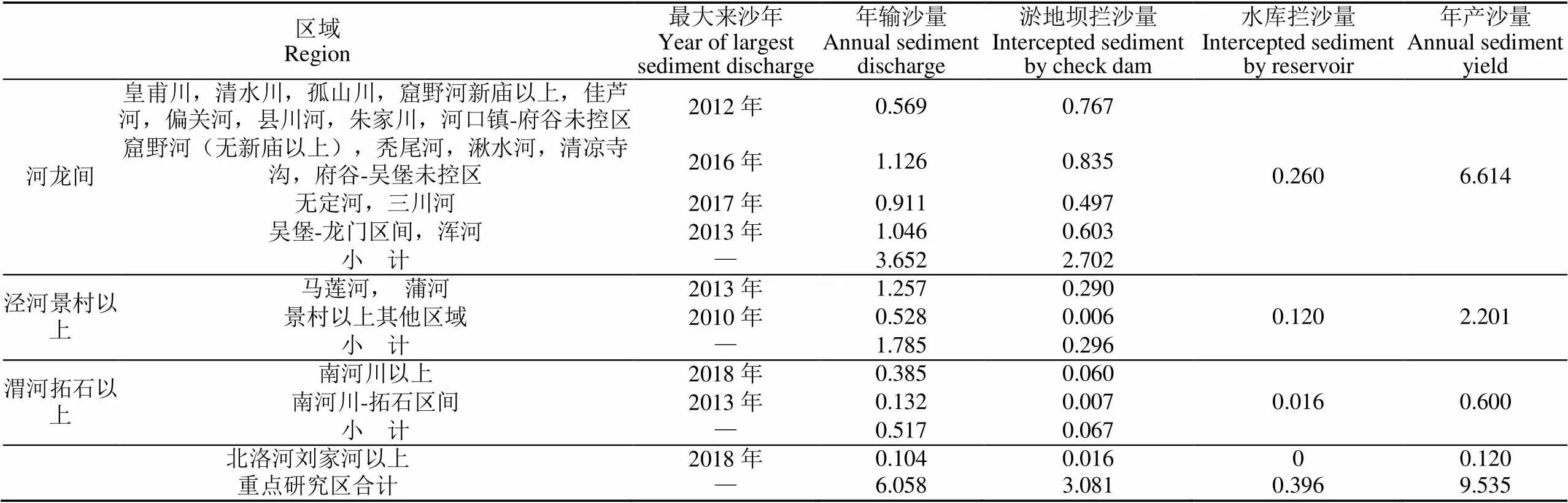

对比图6和图8可见,虽然合成年与1933年的暴雨雨量基本相同,但暴雨落区差别很大。1933年8月上旬5个暴雨中心中的3个位于泾河流域,包括最大的暴雨中心“马莲河上游”。1933年,泾河的马莲河上游50为196 mm、其他区186 mm,均远大于1966年以来的实测最大雨量、也远大于合成年雨量。如前文分析,由于封禁较晚、且执行不够严格,马莲河上游恰是研究区现状下垫面最差的地区,也是黄土丘陵第5副区集中分布的易产沙地区[26]。利用2010-2018年实测降雨量和输沙量数据,构建了泾河现状下垫面的降雨量~输沙量关系(图9a),可推算出1933年汛期暴雨重现时两个子区的可能输沙量,分别约为3亿t和2.3亿t,合计5.3亿t。若还原坝库拦沙量,则泾河流域“产沙量”将达5.9亿t,该值是1933年泾河实测输沙量的50%、是本文合成年“实测”输沙量的2.5倍。

图9 2010-2018年泾河、渭河和北洛河降雨量-输沙量关系

由于林草植被大幅度改善和大规模梯田的建成,北洛河上游和渭河上游目前林草和梯田的有效覆盖率平均已达60%左右,只有北洛河上游西北部的定边县境内仍不足40%。1933年汛期,北洛河上游日降雨大于50 mm的总雨量(50)为180.4 mm,渭河上游111.3 mm,分别是合成年的1.5倍和1.3倍。基于两区现状下垫面下的降雨量-输沙量关系(图9b),并参考近年相似降雨年的实测输沙量,北洛河刘家河站的输沙量应达0.36亿t,渭河北道站应达0.56亿t。加上北洛河刘家河-状头区间和渭河北道-咸阳区间的沙量(按近年实测值缩放),估计北洛河状头站和渭河咸阳站的输沙量将分别达0.43和0.68亿t。

1933年,河龙间50和100分别为90.8和47.6 mm,该值虽小于合成年,但在1966-2018年实测降雨系列中仍分列第二和第一。河龙间1933年的大暴雨落区和50与2013年相近,后者入黄沙量约1.8亿t。但2013年河龙间的100只有12 mm,仅为1933年的1/4。若基于该区近10年的大暴雨雨量100输沙量关系,1933年重现时的河龙间入黄沙量可能达2.8亿t,还原坝库拦沙量后的产沙量约5亿t。

1933年汾河年输沙量为0.98亿t,是最大来沙年(1954年)的56%,排1933-2018年第6位(前6位均发生在1960年以前),故推测1933年汾河流域的汛期降雨不太大。在1979年以来的40年中,汾河年均输沙量0.0237亿t/a、最大仅0.16亿t(1996年),故本文未对汾河做细致研究,直接取“0.16亿t”作为其在极端暴雨年的可能入黄沙量。

综上分析,在现状下垫面情况下,如果1933年暴雨年重现,泾河、渭河、北洛河、河龙间和汾河的输沙量预计将近9.4亿t。如果坝库均不拦沙,输沙量甚至会达12.4亿t,是1933年的32%。

需要指出,1933年的最大暴雨中心位于泾河流域,该区是重力侵蚀最严重的地区。在干旱少雨的年份,虽然水力侵蚀会减轻,但重力侵蚀并不会明显减少,进而使紧随其后的暴雨有更多的输沙机会。据推算[25],如果1933年大暴雨重现在连续11个干旱年之后,前期积累的重力侵蚀产物会使输沙量增加3亿t。

此外,目前黄土高原近6万座淤地坝的大部分已经失去拦沙能力[11]。一旦遭遇大暴雨,部分淤地坝可能会出现水毁,进而增加支流入黄沙量。据无定河2017年7月26日暴雨区内7条小流域2000余座淤地坝的实地调查成果,水毁淤地坝排沙量达淤地坝总拦沙量的17.8%。

6 结 论

2000年以来,黄土高原林草植被、淤地坝和梯田等一直处于不断改善或增加的过程中,2010年以后渐趋稳定。2010-2018年,黄河中游地区暴雨偏多、雨量偏丰。鉴于此,本文将黄河中游区2010-2018年的下垫面作为现状下垫面,并根据黄土高原近百年的降雨情况设计了两种极端暴雨情景,分析了该区现状下垫面在此极端降雨情景下的产(输)沙量,得到以下结论:

1)假定2010-2018年各支流的最大暴雨年在同一年发生,利用2010-2018年各支流实测输沙量和坝库拦沙量数据,将同期各支流最大暴雨年的实测输沙量直接相加,可得到现状下垫面在该极端暴雨情景下的可能入黄沙量,为6.2亿t。还原淤地坝和水库的拦沙量后,推算该降雨情景下的区域产沙量为9.9亿t。

2)假定近百年黄河来沙最多的1933年汛期降雨重现,利用各支流2010-2018年的降雨量-输沙量关系和1933年汛期降雨量,推算得到研究区在该极端暴雨情景下的输沙量,为9.36亿t。如果坝库均不拦沙,输沙量甚至达12.4亿t,为1933年的32%。

3)如果极端暴雨期间淤地坝出现大量水毁,或者极端暴雨重现在连续11年枯水之后,预计入黄沙量更大。

本文设计的第一种极端降雨情景是现状下垫面“实际”发生的极端暴雨,第二种情景是近百年实际发生过最大的暴雨。可见,虽然近年黄土高原植被大幅度改善,而且建成了大规模的梯田和淤地坝,但若遭遇极端暴雨,黄河仍有出现“大沙”的可能。

[1] Wang S, Fu B, Piao S, et al. Reduced sediment transport in the Yellow River due to anthropogenic changes[J]. Nature Geoscience, 2016, 9: 38-41.

[2] 刘晓燕,杨胜天,王富贵,等. 黄土高原现状梯田和林草植被的减沙作用分析[J]. 水利学报,2014,45(11):1293-1300.

Liu Xiaoyan, Yang Shengtian, Wang Fugue, et al. Analysis on sediment yield reduced by current terrace and shrubs-herbs-arbor vegetation in the Loess Plateau[J]. Journal of Hydraulic Engineering, 2014, 45(11): 1293-1300. (in Chinese with English abstract)

[3] 姚文艺,冉大川,陈江南. 黄河流域近期水沙变化及其趋势预测[J]. 水科学进展,2013,24(5):607-616.

Yao Wenyi, Ran Dachuan, Chen Jiangnan. Recent changes in runoff and sediment regimes and future projections in the Yellow River basin[J]. Advances in Water Science, 2013, 24(5): 607-616. (in Chinese with English abstract)

[4] 胡春宏. 黄河水沙变化与治理方略研究[J]. 水力发电学报,2016,35(10):1-11.

Hu Chunhong. Changes in runoff and sediment loads of the Yellow River and its management strategies[J]. Journal of Hydroelectric Engineering, 2016, 35(10): 1-11. (in Chinese with English abstract)

[5] 陈瑞东,温永福,高鹏,等. 极端降水条件下延河水沙特征对比分析及其影响因素[J]. 生态学报,2018,38(6):1920-1929.

Chen Ruidong, Wen Yongfu, Gao Peng, et al. Comparative analysis of flow and sediment characteristics of the Yanhe River under extreme rainfall conditions and research on influence factors[J]. Acta Ecologica Sinica, 2018, 38(6): 1920-1929. (in Chinese with English abstract)

[6] 焦菊英,王志杰,魏艳红,等. 延河流域极端暴雨下侵蚀产沙特征野外观测分析[J]. 农业工程学报,2017,33(13):159-167.

Jiao Juying, Wang Zhijie, Wei Yanhong, et al. Characteristics of erosion sediment yield with extreme rainstorms in Yanhe watershed based on field measurement[J]. Transaction of Chinese Society of Agriculture Engineering, 2017, 33(13): 159-167. (in Chinese with English abstract)

[7] 冉大川,齐斌,肖培青, 等. 佳芦河流域特大暴雨洪水对下垫面治理的响应[J]. 水土保持研究,2015,22(6):7-13.

Ran Dachuan, Qi Bin, Xiao Peiqing, et al. Response of extraordinary rainstorm and flood to the harnessing for underlying surface in Jialu River Basin[J]. Research of Soil and Water Conservation, 2015, 22(6): 7-13. (in Chinese with English abstract)

[8] 李庆祥,彭嘉栋,沈艳. 1900-2009年中国均一化逐月降水数据集研制[J]. 地理学报,2012,67(3):301-311.

Li Qingxiang, Peng Jiadong, Shen Yan. Development of homogenized monthly precipitation dataset in China during 1900-2009[J]. Acta Geographica Sinica, 2012, 67(3): 301-311. (in Chinese with English abstract)

[9] 中华人民共和国水利部水文局.黄河流域水文资料(第3册,第4册)[M]. 2010-2018.

[10] 田勇,马静,李勇. 黄河河口镇—潼关区间水库近年拦沙量调查与分析[J]. 人民黄河,2014,36(7):13-15.

Tian Yong, Ma Jing, Li Yong. Intercepted sediment amount by the reservoirs in the Region from Hekouzhen to Tongguan of the Yellow River Basin[J]. Yellow River, 2014, 36(7): 13-15. (in Chinese with English abstract)

[11] 刘晓燕,高云飞,王富贵. 黄土高原仍有拦沙能力的淤地坝数量及分布[J]. 人民黄河,2017,39(4):1-6.

Liu Xiaoyan, Gao Yunfei, Wang Fugui. Quantity and distribution of warping dams that still have sediment retaining ability in the Loess Plateau [J].Yellow River, 2017, 39(4): 1-6. (in Chinese with English abstract)

[12] 高云飞,郭玉涛,刘晓燕,等. 陕北黄河中游淤地坝拦沙功能失效的判断标准研究[J]. 地理学报,2014,69(1):73-79.

Gao Yunfei, Guo Yutao, Liu Xiaoyan, et al. Failure criteria of the warping dams on sediment interception in the Middle Yellow River in northern Shaanxi[J]. Acta Geographica Sinica, 2014, 69(1): 73-79. (in Chinese with English abstract)

[13] 沈斌,房世波,余卫国. NDVI与气候因子关系在不同时间尺度上的结果差异[J]. 遥感学报,2016,20(3):481-490.

Shen Bin, Fang Shibo, Yu Weiguo. Different correlations between NDVI and meteorological factors at temporal-time scales[J]. Journal of Remote Sensing, 2016, 20(3): 481-490. (in Chinese with English abstract)

[14] 信忠保,许炯心,郑 伟. 气候变化和人类活动对黄土高原植被覆盖变化的影响[J]. 中国科学D辑:地球科学,2007,37(11):1504-1514.

Xin Zhongbao, Xu Jiongxin, Zheng Wei. Impacts of climate change and human activities on vegetation cover change in the loess plateau[J]. Science in China (Series D:Earth Sciences), 2007, 37(11): 1504-1514. (in Chinese with English abstract)

[15] 张文辉,刘国彬. 黄土高原植被生态恢复评价、问题与对策[J]. 林业科学,2007,43(1):102-106.

Zhang Wenhui, Liu Guobin. Review on vegetation restoration in loess plateau[J]. Scientia Silvae Sinicae, 2007, 43(1): 102-106. (in Chinese with English abstract)

[16] 刘晓燕,杨胜天,李晓宇,等. 黄河主要来沙区林草植被变化及对产流产沙的影响机制[J]. 中国科学,2015,45(10):1052-1059.

Liu Xiaoyan, Yang Shengtian, Li Xiaoyu, et al. The current vegetation restoration effect and its influence mechanism on the sediment and runoff yield in severe erosion area of Yellow River Basin[J]. Sci Sin Tech, 2015, 45(10): 1052-1059. (in Chinese with English abstract)

[17] 林炳章,兰平,张叶晖,等. 可能最大降水估算研究综述[J]. 水利学报,2018,49(1):92-102.

Lin Bingzhang, Lan Ping, Zhang Yehui, et al. Review of probable maximum precipitation estimation[J]. Journal of Hydraulic Engineering, 2018, 49(1): 92-102. (in Chinese with English abstract)

[18] 王国安. 可能最大暴雨和洪水计算原理与方法[M]. 北京:中国水利水电出版社,1999.

[19] 郑似苹. 黄河中游1933年8月特大暴雨等雨深线图的绘制[J]. 人民黄河,1981,3(5):28-32.

Zheng Siping. Contour map of heavy rainfall in August 1933 in the middle reaches of the Yellow River[J]. Yellow River, 1981, 3(5): 28-32. (in Chinese with English abstract)

[20] 史辅成,易元俊,高治定. 1933年8月黄河中游洪水[J]. 水文,1984,4(6):55-58.

Shi Fucheng, Yi Yuanjun, Gao Zhiding. Flood in the middle reaches of the Yellow River in August 1933[J]. Journal of China Hydrology, 1984, 4(6): 55-58. (in Chinese with English abstract)

[21] 史辅成,易元俊,高治定. 黄河流域暴雨洪水特性[J]. 水文,1990(5):50-53.

Shi Fucheng, Yi Yuanjun, Gao Zhiding. Characteristics of storm flood in the Yellow River Basin[J]. Journal of China Hydrology, 1990(5): 50-53. (in Chinese with English abstract)

[22] 黄河水利委员会水文科. 一九三三年和一九四二年黄河陕州最大洪水的初步研究[J]. 新黄河,1952(7):33-40.

Department of Hydrology, Yellow River Conservancy Commission. Preliminary study on the largest flood in Shanzhou station of the Yellow River in 1933 and 1942[J]. New Yellow River, 1952(7): 33-40. (in Chinese with English abstract)

[23] 黄河水利委员会. 黄河流域防洪规划[M]. 郑州:黄河水利出版社,2008.

[24] 黄河水利委员会勘测规划设计院. 1843年8月黄河中游洪水[J]. 水文,1985,5(3):57-63.

Yellow River Engineering Consulting Institute. The flood of the middle yellow river in 1843[J]. Hydrology, 1985, 5(3): 57-63. (in Chinese with English abstract)

[25] 刘晓燕,党素珍,张汉. 未来极端降雨情景下黄河可能来沙量预测[J]. 人民黄河,2016,38(10):13-17.

Liu Xiaoyan, Dang Suzhen, Zhang Han. The possible incoming sediment amount of the Yellow River under the extreme rainfall scenarios in the future[J]. Yellow River, 2016, 38(10): 13-17. (in Chinese with English abstract)

[26] 刘晓燕,董国涛,高云飞,等. 黄土丘陵沟壑区第五副区产沙机制初步分析[J]. 水利学报,2018,49(3):282-290.

Liu Xiaoyan, Dong Guotao, Gao Yunfei, et al. The sediment producing mechanism of the No. 5 sub-region of the Loess Hilly Region in the Loess Plateau[J]. Journal of Hydraulic Engineering, 2018, 49(3): 282-290. (in Chinese with English abstract)

Sediment yield of current underlying surface under simulated extreme rainstorm in middle reaches of Yellow River Basin

Liu Xiaoyan1, Dang Suzhen2, Gao Yunfei3

(1.,450003,; 2.,,450003,; 3.,710021,)

The flood control of the Yellow River Basin has been very difficult due to the heavy sedimentation of riverbed. So it is the very important to predict and evaluate the future situation of the sediment yield of the Yellow River Basin for deciding strategy of Yellow River governance and development, water resources allocation, plan and operation of the major water conservancy projects. Since 2000, the ecological environment of the Loess Plateau has been greatly improved and the sediment discharge of the Yellow River has decreased significantly. In this background, it is necessary to identify objectively the maximum possible sediment discharge of the Yellow River under the extreme rainstorm, so as to provide decision-making references for flood control and sedimentation reduction of the Yellow River. In this paper, the region between Hekouzhen and Tongguan in the middle reaches of the Yellow River basin was selected as the study area which contributes about 91% of the sediment discharge of the Yellow River Basin, and the underlying surface during 2010 to 2018 was selected as the current underlying surface because the corresponding environment situation of the Loess Plateau in the terms of sediment produce and transportation tend to be stable after experiencing rapid improvement of vegetation for years,and also because there were more rainstorms. Two extreme rainstorm scenarios were designed, one assumes that the rainstorms in 1933 have recurred, and other assumes that the maximum rainstorm in each tributary from 2010 to 2018 have occurred in the same year. Respectively using the method of summing up the annual measured sediment of the maximal rainstorm year of 2010-2018 in each tributary and using the hydrological method based on the current relationship between rainfall and sediment yield, the possible amount of sediment yield of the current underlying surface under extreme rainstorm in the study area was analyzed. In 1933, the Loess Plateau experienced the heaviest rainfall in the past 100 years. The magnitude of synthetic rainstorm was second only to the one in 1933. The difference of the two extreme rainstorm scenarios was the rainstorm area. The results revealed that if the maximum rainstorm of each tributary from 2010 to 2018 occurred in the same year under the current underlying surface condition, the sediment discharge poured into Yellow River in the study area would reach 620 million tons, and the corresponding regional sediment yield would be 990 million tons. If the rainfall scenario in 1933 reappeared, the annual sediment discharge would reach 940 million tons, based on the relationship between rainfall and sediment discharge under the current surface condition in study area, and the corresponding sediment yield would be 1.24 billion tons. The two extreme rainstorm scenarios used in this paper can only be regarded as the maximum rainfall in the past 100 years (not in hundreds of years), and also the calculation process took no account of the unfavorable conditions such as sediment releasing in case of check dams damage, or the situation which the extreme rainstorm occurs after successive years of drought. Otherwise, the sediment discharge would be even larger. Therefore, even if the forest and grass vegetation in the Loess Plateau has been greatly improved, and a large number of terraces and check dams have been built and put into operation, the Yellow River flood control and regulation of key reservoirs still needs to be prepared for large amount of sediment.

erosion; sediment discharge; the Yellow River Basin; middle reaches; current underlying surface; extreme rainstorm

2018-11-07

2019-02-21

国家重点研发计划项目(2016YFC0402403)

刘晓燕,博士,教授级高级工程师,主要从事黄河水沙变化研究。Email:liuxiaoyan@yrcc.gov.cn

10.11975/j.issn.1002-6819.2019.11.015

S157.1

A

1002-6819(2019)-11-0131-08

刘晓燕,党素珍,高云飞. 极端暴雨情景模拟下黄河中游区现状下垫面来沙量分析[J]. 农业工程学报,2019,35(11):131-138. doi:10.11975/j.issn.1002-6819.2019.11.015 http://www.tcsae.org

Liu Xiaoyan, Dang Suzhen, Gao Yunfei. Sediment yield of current underlying surface under simulated extreme rainstorm in middle reaches of Yellow River Basin[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2019, 35(11): 131-138. (in Chinese with English abstract) doi:10.11975/j.issn.1002-6819.2019.11.015 http://www.tcsae.org