椎弓根上隐窝在经皮内镜下经椎间孔入路腰椎侧隐窝减压术中的意义*

2019-07-23李子全余可谊蔡思逸沈建雄王以朋

李子全 余可谊蔡思逸 沈建雄 王以朋

(中国医学科学院北京协和医学院北京协和医院骨科,北京100730)

腰椎管狭窄症是指各种原因引起椎管各径线缩短,压迫硬膜囊、脊髓或神经根,引起神经根性疼痛、神经性间歇性跛行及机械性腰痛等症状。腰椎管狭窄可以发生于中央椎管、侧方椎管或椎间孔,其中侧方椎管狭窄又常称为侧隐窝狭窄,是最为常见的类型[1]。传统开放手术对侧隐窝进行减压需要广泛剥离椎旁肌肉,过多切除关节突关节,将不可避免地导致椎旁肌肉损伤,椎管瘢痕粘连,甚至导致医源性不稳定。而侧隐窝狭窄患者多为老年人,其合并症较多,且对全身麻醉的开放手术耐受性差,手术并发症多[2,3]。因此,本课题组2014年3月至2017年6月采用经皮内镜下经椎间孔入路(transforaminal endoscopic spine system,THESSYS)侧隐窝减压术治疗以侧隐窝狭窄为主的腰椎管狭窄症患者31例,术中重视在透视辅助或者内镜直视下进行良好的上关节突成形,以获得神经根的充分减压,获得良好效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

收集2014年3月至2017年6月间北京协和医院收治的腰椎管狭窄症患者31例。纳入标准:①以下肢神经性间歇性跛行、神经根性疼痛为主要症状;②影像学(CT或MRI)提示腰椎侧隐窝狭窄(侧隐窝矢状径小于4 mm),且受累神经根与症状、体征一致,可合并同节段椎间盘突出;③经严格保守治疗无效或反复发作;④临床资料完整,随访时间半年以上;⑤既往无同节段腰椎手术史。排除标准:①马尾综合征;②影像学(CT或MRI)提示严重中央椎管狭窄;③影像学提示单纯性腰椎间盘突出,或由腰椎滑脱、腰椎不稳等所致的腰腿部症状患者;④责任节段为L5-S1,且因高髂嵴影响L5-S1穿刺者;⑤穿刺路径存在感染病灶;⑥合并腰椎肿瘤、感染、强直性脊柱炎、骨折等病理状态;⑦存在严重肝肾功能异常、凝血功能异常等手术禁忌证。31例患者中男10例,女21例,年龄44~90岁,平均(61.4±12.7)岁。单节段狭窄26例,多节段狭窄5例;L4-5节段狭窄26例,L5-S1节段狭窄4例,L3-4节段狭窄1例。29例为腰椎侧隐窝狭窄合并腰椎间盘突出,2例为单纯侧隐窝狭窄。

1.2 治疗方法

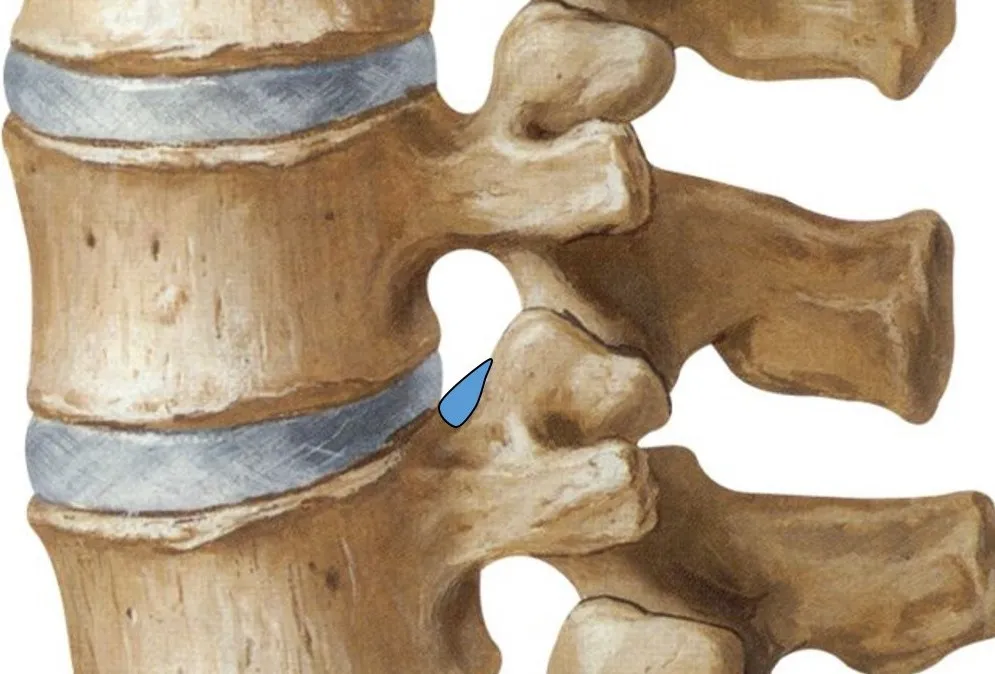

患者均采取侧卧位,腰部放置体位垫,固定骨盆。手术方式均采用单节段单侧THESSYS脊柱内镜下腰骶神经根减压术(Joimax内镜系统、THESSYS),于透视下确认穿刺点,将穿刺针置于合适位置(正位经下位椎体上关节突尖部或稍下方,斜行至其椎弓根内缘,侧位沿下位椎体上关节突腹侧进入椎间孔,尖端到达病变椎间隙后缘)。在透视辅助下采取THESSYS技术进行椎间孔扩大成形,然后在内镜直视下根据减压的需要,交替运用镜下环锯、骨凿、骨锥等非动力系统工具切除上关节突腹侧、尾侧部分,对椎间孔的尾侧进行进一步的扩大成形,在内镜下减压盘黄间隙、椎弓根上隐窝(图1)水平的走行根,充分减压走行神经根的腹侧与背侧。术中判断减压充分的标准[4]:神经根周围充分减压;硬膜囊、行走神经根及出行神经根自主搏动(与心率一致);神经根表面血液循环明显改善,毛细血管充盈;神经根获得复位,下降至正常位置;术中行直腿抬高试验阴性,可见神经根被牵拉后滑移自如无阻碍。手术结束时患者自觉疼痛、酸胀和麻木等症状减轻甚至消失,旋转工作套筒检查视野内无出血、残余碎片等。所有患者术后均严格佩戴支具6周,3周内行直腿抬高功能训练,3周后行腰背肌锻炼。

图1椎弓根上隐窝示意图

1.3 随访及评价指标

所有患者术后严格规律门诊随访,定期复查腰椎CT或MRI。记录患者术前、术后1、3、6个月及末次随访时腰痛、坐骨神经痛视觉模拟评分(visual analogue scale,VAS)、Oswsetry功能障碍指数(Oswestry disability index,ODI)。采用改良MacNab标准评估手术疗效:优:症状完全消失,恢复原来工作和生活;良:残留有稍微症状,活动轻度受限,但对工作生活无影响;可:症状减轻,活动受限,影响正常工作和生活;差:治疗前后无差别,甚至加重。

1.4 统计学方法

采用SPSS 19.0统计学软件进行统计学分析。VAS评分、ODI评分经统计学分析均符合正态分布,以±s表示。采用配对t检验比较术前与末次随访时腰痛、坐骨神经痛VAS评分及ODI评分差异。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

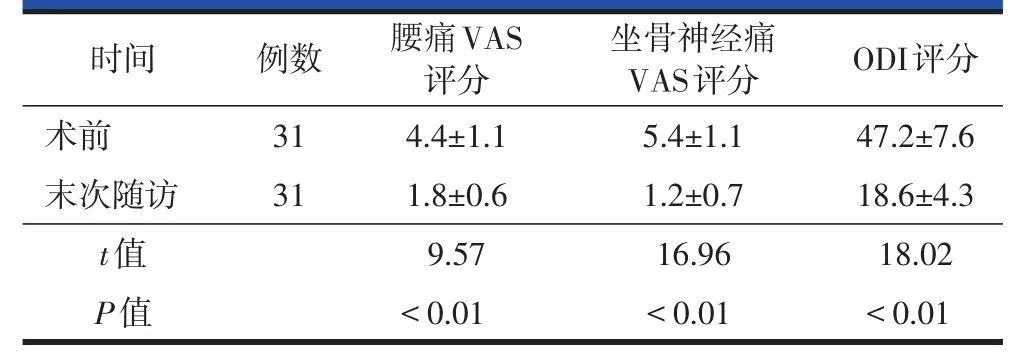

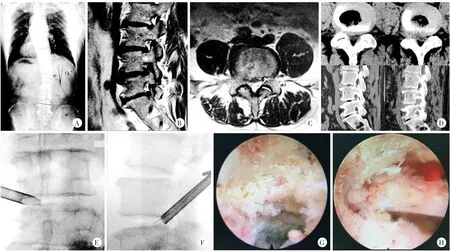

31例患者均成功完成手术,无一例患者术中更改手术方案,患者术后均未出现伤口感染、医源性神经根损伤、下肢深静脉血栓等并发症。其中2例患者出现硬脊膜损伤,破口1~2 mm,无马尾神经束疝出,患者无特殊不适,继续完成椎间孔入路手术后,经穿刺伤口放置硅胶引流管,于术后1 d拔除伤口引流管、缝合封闭皮肤裂口并平卧休息1 d。所有患者术后随访9~18个月,平均随访(12.4±2.9)个月。末次随访时患者腰痛、坐骨神经痛VAS评分及ODI评分均较术前降低,且差异均有统计学意义(表1)。按照改良MacNab标准评估手术疗效:优15例,良13例,可2例,差1例,优良率为90.3%(28/31)。2例患者症状仍部分残留,术后复查影像学提示侧隐窝减压不彻底,尤其是上关节突腹侧减压不充分,也正是这2例病例的经验总结,本课题组提出了椎弓根上隐窝的镜下解剖概念。1例患者因多节段严重腰椎管狭窄,因患者拒绝开放手术,尝试选择减压症状最为明显的L5-S1节段,术后下肢症状仅短暂缓解后再次加重,未得到改善,考虑手术适应证选择不佳。典型病例见图2。

表1 术前与末次随访患者VAS评分、ODI评分比较(±s,分)

表1 术前与末次随访患者VAS评分、ODI评分比较(±s,分)

时间术前末次随访t值P值例数31 31腰痛VAS评分4.4±1.1 1.8±0.6 9.57<0.01坐骨神经痛VAS评分5.4±1.1 1.2±0.7 16.96<0.01 ODI评分47.2±7.6 18.6±4.3 18.02<0.01

图2患者,男,60岁,主因腰痛伴右下肢放射性麻木疼痛9月余,诊断为腰椎侧隐窝狭窄症,行内镜下椎间孔入路腰椎侧隐窝减压术

3 讨论

腰椎管狭窄症是脊柱外科最常见的疾病之一,据文献报道其发病率为1.7%~8.0%[4,5]。腰椎管狭窄可分为中央椎管狭窄、侧方椎管或椎间孔狭窄,其中最常见的是侧隐窝神经根出口处的狭窄[6]。侧隐窝狭窄可压迫神经根,从而引起腿部疼痛和麻木的临床症状,严重时可导致肌肉萎缩及下肢无力。因此行侧隐窝减压术以缓解神经根性症状是退行性腰椎管狭窄症治疗的关键。而根据解剖结构,椎间孔的高度主要由骨性的椎弓根决定,而椎间孔的宽度则主要是由其前方的椎间盘、上位椎体后下缘、下位椎体后上缘和后方的黄韧带、下位椎体的上关节突等组织所共同决定。故术者在操作过程中,应注意前方突出的髓核及纤维环、肥厚的后纵韧带、椎体后缘骨赘,以及侧后方的增生上关节突和肥厚的黄韧带,从而达到侧隐窝的彻底减压。

已有国内外文献报道,THESSYS内镜技术在确保良好侧隐窝减压的同时能够明显减少手术创伤,且手术在局部麻醉下进行,可减少老年患者手术相关并发症的发生率,与传统开放腰椎管减压手术相比,具有副损伤小、手术视野清晰、出血少、减压充分、术后椎管内粘连轻及对腰椎稳定性破坏小等优点[7,8],可缩短住院时间,减少术后卧床相关并发症,是腰椎侧隐窝狭窄症患者安全、有效、微创的手术方法[9,10]。Wang等[11]回顾性分析52例腰椎侧隐窝狭窄症患者,均采用THESSYS腰椎侧隐窝减压术,随访时间均超过24个月,术后腰痛及下肢放射性痛VAS评分较术前明显降低,术后日本骨科协会评估治疗评分(Japanese Orthopaedic Association scores,JOA)较术前改善,差异均有统计学意义,采用改良MacNab标准对手术疗效进行评估,优良率为84.62%(44/52)。陈晓庆等[12]、白一冰等[13]先后对腰椎侧隐窝狭窄患者接受椎间孔镜下侧隐窝减压术治疗的疗效进行分析,优良率分别为87.5%(21/27)、70%(23/33)。本组腰椎侧隐窝狭窄患者31例,采用单节段单侧THESSYS脊柱内镜下侧隐窝减压术,对于多节段狭窄患者,根据症状、体征及影像学狭窄程度,定位最主要的病变责任节段,镜下注意椎弓根上隐窝的减压、上关节突成形、全程显露椎管内的走行神经根。末次随访时腰痛、坐骨神经痛VAS评分、ODI评分均较术前改善,且差异均有统计学意义。采用改良MacNab评分标准评估手术疗效,优良率为90.3%,与之前文献报道基本一致。此外,本组患者年龄为44~90岁,且术后均未出现心脑血管意外、下肢深静脉血栓等并发症,进一步证实了THESSYS脊柱内镜手术在治疗腰椎管狭窄患者,尤其是侧隐窝狭窄患者中的有效性及安全性,尤其在高龄患者的手术治疗中具有优势。

腰椎间孔通常呈卵圆形或倒泪滴形,椎间孔上半部分主要是出行神经根行走的区域,而走行神经根则行走在椎间孔下半部分对应的更靠内侧的侧方椎管内[14-17]。椎间孔入路内镜手术常用的是由外而内的显露方式,一般初学者容易显露的是对应着盘黄间隙的更靠头侧的走行神经根起始部分,而走行神经根更靠尾侧的那一段在内镜手术开始时是被上关节突腹侧所遮挡的。对于单纯腰椎间盘突出症而言,髓核摘除后,走行神经根减压多数即充分,不需要显露走行神经根的尾侧,但是对于侧隐窝狭窄的病例,单纯减压盘黄间隙是不够,应该减压更靠尾侧的椎弓根上隐窝,它的上界为下位椎体的上终板水平,下界为下位椎体椎弓根上切迹,前方为下位椎体后壁(从下位椎体上终板至下位椎体椎弓根上切迹),后方则为上关节突中部至基底部。在内镜视野下,可以采用以退为进的策略,将工作通道与内镜后退1~1.5 cm即可显露出上关节突的尖部和基底部,这个时候椎弓根上隐窝是被上关节突遮挡的,只有通过有效的上关节突的成形,才可以充分减压、显露走行神经根的尾侧部分,所以本课题组将其命名为椎弓根上隐窝,这是特殊的内镜下解剖概念,而目前国内外文献对此鲜有报道。而走行神经根在椎弓根上隐窝之后的侧方椎管内受压的机会很少,它对应的后壁是下位椎体的峡部、前壁是下位椎体中部的后壁,都属于不容易发生退变狭窄的部位,除非是发生峡部裂。因此本课题组建议对于腰椎侧隐窝狭窄症患者,术中应探查至椎弓根上切迹,以保证走行神经根在盘黄间隙、椎弓根上隐窝水平得到充分减压,如患者小关节增生较重,术者可考虑内镜下行椎间孔二次成形术,交替运用镜下环锯、骨凿、骨锥等工具切除上关节突腹侧靠近基底部分,必要时可应用套管旋切法切除椎体后缘骨赘,该直视下操作可以更加精准保留关节面,从而保障术后腰椎的稳定性。镜下上关节突的成形也可以采取镜下磨钻、镜下超声骨刀这一类镜下动力系统,但费用会更加昂贵,本课题组的方法类似于开放手术时采用骨刀减压,实践证明是安全、有效、便捷的。

本研究有2例患者出现硬脊膜损伤,考虑老年侧隐窝狭窄症患者的椎管内结构多存在粘连,小关节增生内聚可影响镜下对正常解剖结构的判断,神经根被黄韧带或纤维瘢痕包绕[18,19]。对于这部分患者,透视下椎间孔成形要注意防止失手,环锯在内侧不超过椎弓根内缘连线,术者在镜下需仔细辨别及分离组织,减压手法应该精准、轻柔,以防止硬脊膜误伤。

综上所述,应用THESSYS腰椎侧隐窝减压术对腰椎侧隐窝狭窄症患者安全且有效,术中应注重椎弓根上隐窝区域的减压,必要时可行内镜下二次椎间孔成形,以保障减压的彻底和手术疗效的充分。该微创方法在确保良好侧隐窝减压的同时能够明显减少手术创伤,且能够在局部麻醉下进行,降低老年患者围手术期相关并发症的发生。但长期疗效仍待进一步观察及前瞻性随机对照研究的进一步证实。