滨海稻区水稻产量及养分吸收对氮肥运筹的响应

2019-07-22隋世江宫亮刘艳

隋世江 宫亮 刘艳

摘要:从氮肥高效利用和作物高产稳产的角度出发,通过田间试验研究不同氮肥运筹模式下滨海稻区水稻的生育性状、产量特征及收获期养分吸收行为。结果表明,水稻生育性状、产量特征及收获期养分吸收行为受氮肥运筹模式的制约,但影响程度因施氮水平而异。与1次深施相比,分次施氮水稻叶片的SPAD值、籽粒与秸秆养分含量、生育性状指标和籽粒产量总体均呈增加趋势。与其他氮肥运筹模式相比,常规减氮7%1次追肥和推荐施肥1次追肥模式下水稻叶片的SPAD值、籽粒与秸秆养分含量、生育性状指标、籽粒产量及经济效益均表现出一定的优势。综合考虑水稻生育性状、籽粒及秸秆养分含量、经济效益等因子,初步认为N-P2O5-K2O=270-105-90 kg/hm2,且磷钾肥+80% N作基肥+20% N作穗肥的施肥方式为东北冷凉滨海稻区水稻生产中的最佳氮肥运筹模式。

关键词:氮肥运筹;养分吸收;生育性状;产量特征;水稻

中图分类号: S511.06 文献标志码: A 文章编号:1002-1302(2019)11-0108-04

氮(N)肥是限制水稻生長发育和产量形成的重要因素[1-3],合理运筹氮肥可以优化水稻群体质量,提高茎孽成穗率,进而提高水稻的产量[4]。已有研究表明,不仅施氮量对水稻产量有直接影响[5-6],而且基孽肥的施入比例对水稻产量也有显著影响[7]。较高的水稻生育前期施氮量有利于水稻的返青和分蘖[8],但是,大量氮肥作基肥施入稻田中后,由于此时水稻还没有形成庞大的根系群体,不能大量吸收稻田土壤和灌溉水中大量的氮肥,从而加剧了氮素损失的潜在风险,降低了肥料的利用效率[9]。目前,许多研究者针对氮肥运筹对一年多熟制下水稻氮肥利用率、产量和品质的影响进行了大量研究,获得了一些重要结论。水稻对氮、磷(P)、钾(K)的吸收特性受品种[10]、肥料类型[11]、施肥技术[12-14]、土壤条件[15]以及环境因子[16]等因素的协同制约。但是,关于氮肥运筹对东北冷凉滨海稻区一年一熟制水稻养分吸收及产量特征影响的研究报道较少。为此,本研究以东北冷凉滨海稻区水稻为对象,通过田间试验,研究不同氮肥运筹模式下的水稻养分吸收行为及产量特征,以期为该地区水稻生产中的合理施氮提供数据支持。

1 材料与方法

1.1 材料与方法

本试验于2015年在辽宁省盘山县坝墙子镇(地理位置为40°32′18″N,121°28′33″E)进行,该区属于温带半湿润大陆性季风气候,年均气温为8.3 ℃,年均降水量为624 mm,无霜期为172 d。供试土壤为水稻土,耕层土壤(0~20 cm)化学性质如下:有机质含量为32.45 g/kg,碱解氮(N)含量为82.41 g/kg,有效磷(P2O5)含量为21.23 mg/kg,速效钾(K2O)含量为164.14 mg/kg,pH值为8.30。

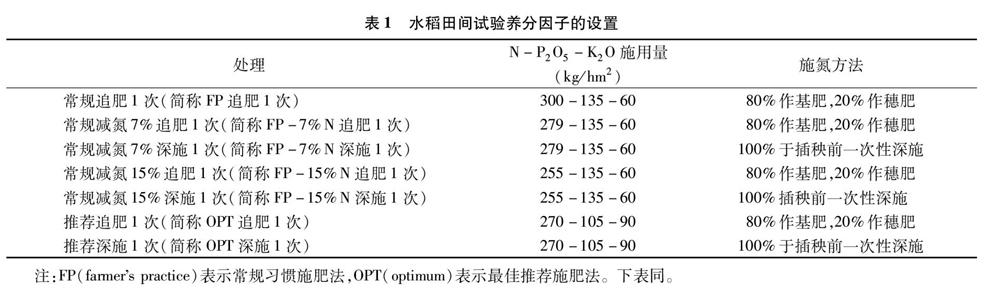

本试验共设7个处理(表1),3次重复,小区面积为 67 m2。各小区之间用土堆成30 cm的土梗,并用聚氯乙烯(PVC)板隔开(PVC板插地10~15 cm)。供试水稻品种为辽星1号,5月23日施入基肥,泡田耙地,5月28日手插秧,每穴2~3株,行距为30 cm,5月30日补苗,7月15日追穗肥,10月6日收获。供试氮肥为尿素(含46% N),磷肥为磷酸二铵(含18% N,46% P2O5),钾肥为氯化钾(含60% K2O),其中全部磷钾肥作基肥施用1次,氮肥的施用方法详见表1。田间管理方法与当地习惯相同。

1.2 样品采集

于水稻收获期(10月4日)采集植株样品,每个小区随机采集6株组成混合样品,烘干后分别按秸秆、籽粒磨碎(0.25 mm),测定氮磷钾含量。秋收后进行考种,测定水稻产量。

1.3 指标的测定

将植株样品用浓H2SO4-H2O2消煮,冷却后转移至 100 mL 容量瓶中,定容、摇匀、过滤,制成待测液备用。植株全氮含量采用凯氏定氮法测定[17],植株全磷含量采用钒钼黄比色法测定[17],植株全钾含量采用火焰光度计法测定[17]。在分蘖期(6月8日)和孕穗期(7月15日),采用SPAD-502叶绿素仪测定叶片的叶绿素含量(SPAD值)。

1.4 数据处理

所有数据均采用Excel 2007和SPSS 19.0进行统计处理,数值用平均值的形式表示。

2 结果与分析

2.1 不同氮肥运筹模式下水稻叶片的SPAD值特征

水稻叶片的SPAD值变化受到氮肥运筹模式的制约。由表2可以看出,与深施1次相比,分次施氮的水稻叶片SPAD值提高,说明分次施氮有利于水稻对氮素养分的吸收。在追肥1次、深施1次的运筹模式下,随着施氮量的增加,水稻叶片的SPAD值总体呈先上升后降低的趋势,均以OPT处理最大。随着生育期从分蘖期进行到孕穗期,水稻叶片的SPAD值提高,但是提高幅度因施氮水平而异,以OPT追肥1次处理的最大,提高幅度为5.36%,说明在平衡施肥条件下,分次施氮有利于水稻的生长发育。有研究表明,水稻孕穗后期的SPAD值应控制在40~45之间,小于40则会影响水稻产量[18]。FP-15%N追肥1次和FP-15% N深施1次处理的水稻叶片SPAD值在分蘖期、孕穗期均低于40,说明在常规施氮水平上减N 15%或许已经影响到水稻的正常生长发育。综合比较不同氮肥运筹模式下水稻叶片SPAD值的变化行为可以发现,FP-7% N追肥1次、OPT追肥1次处理水稻叶片的SPAD值具有较大的优势。

2.2 不同氮肥运筹模式下收获期水稻的养分吸收行为

由图1可以看出,收获期水稻籽粒养分含量的变化受到氮肥运筹模式的影响,且影响程度的排序为N、K>P。在同一施氮水平下,与深施1次相比,分次施氮能够增加水稻籽粒的N、K含量,表明分次施氮有利于水稻籽粒中N、K的吸收累积。在深施1次、追肥1次的模式下,随着施氮量增加,水稻籽粒的N、K含量均显著增加。与其他施肥模式相比,OPT追肥1次明显增加了籽粒N含量,说明平衡施肥更有利于水稻籽粒中的养分吸收,能够最大程度地发挥肥料效应。与FP追肥1次和FP-7%N追肥1次处理相比,FP-15%N追肥1次处理的水稻籽粒N、K含量显著降低,表明在常规施氮量减氮15%的条件下,土壤中的氮素营养不能满足水稻生长发育对N养分的生理需求。与FP追肥1次相比,FP-7%N追肥1次处理的水稻籽粒养分含量未发生显著变化,表明在常规施氮条件下,氮肥用量过高时,适当降低氮肥用量对于氮素向籽粒转运能力的影响不大。从不同氮肥运筹模式下水稻籽粒养分含量的变化行为可以看出,FP-7%N追肥1次和OPT追肥1次对水稻籽粒养分吸收具有较大的优势。

由图2可以看出,收获期水稻秸秆养分含量的变化行为受氮肥运筹模式的影响,且影响程度排序为N>P>K。在同一施氮水平下,与深施1次相比,分次施氮能够增加水稻秸秆养分含量,表明分次施氮有利于水稻植株的养分吸收。在深施1次和分次施氮模式下,随着施氮量增加,水稻秸秆的养分含量总体呈增加趋势,尤其以养分N的变化最为明显。与其他处理(除FP-15%N处理的N用量)相比,OPT追肥1次降低了氮磷肥用量,提高了钾肥用量,但是秸秆中N、P、K养分含量却最高。说明平衡施肥有利于水稻植株的养分吸收。与FP追肥1次和FP-7%N追肥1次相比,FP-15%N追肥1次处理的水稻秸秆N含量显著降低,表明在常规施氮量减氮15%的条件下,土壤中的氮素水平不能满足水稻生长发育对养分氮的生理需求。与FP追肥1次相比,FP-7%N追肥1次处理的水稻秸秆养分含量未发生显著变化,表明适当降低常规施氮量对于水稻秸秆的养分吸收没有显著不利的影响。由不同氮肥运筹模式下水稻秸秆养分含量的变化行为可以看出,FP-7%N追肥1次和OPT追肥1次对水稻秸秆养分吸收具有较大的优势。

2.3 不同氮肥运筹模式下水稻的产量性状及经济效益

由表3可以看出,水稻生育性状及籽粒产量受到不同氮肥运筹模式的影响。在深施1次和追肥1次的模式下,随着施氮量增加,水稻的有效分蘖数、有效分蘖率、穗长、结实率、千粒质量和籽粒产量均明显增加。在同一施氮水平下,分次施氮水稻的生育性状指标明显好于深施1次的处理,以OPT追肥1次处理最优,其产量达到10 220.05 kg/hm2,较FP追肥1次处理增产3.06%,说明平衡推荐施肥由于优化了养分平衡用量,明显提高了水稻的有效分蘖率,构建了优良的水稻群体,充分发挥了水稻的增产潜力。与FP追肥1次处理相比,FP-7%N追肥1次处理水稻的生育性状指标及籽粒产量均无显著变化,而FP-15%N追肥1次处理的生育性状指标及籽粒产量则明显降低。说明在常规施氮条件下,适量减氮7%并没有影响水稻的生长发育,而减氮15%则明显制约了水稻的生长发育,降低了水稻产量。

由图3可知,从经济效益角度来看,分次施氮模式下水稻的经济效益高于深施1次的模式,增收率在2.82%~18.84%之间,以OPT追肥1次处理的经济效益最高,其次为FP-7% N追肥1次的处理,分别为32 704、31 146元/hm2。说明平衡施肥由于降低了肥料用量,提高了水稻产量,有提高水稻经济效益的巨大潜力。

3 讨论与结论

氮肥运筹对水稻的生长发育和产量特征具有显著影响,氮肥的不合理施用是导致其产量不高的一个重要原因。传统的氮肥运筹方式一般都重视基孽肥,轻穗肥,这种施氮方式往往导致前期无效分蘖较多,后期籽粒灌浆缺氮[19]。本研究通过设置不同氮肥运筹模式,考察氮肥运筹对水稻生育性状、收获期籽粒与秸秆养分含量及籽粒产量的影响,结果发现,分次施氮明显改善了水稻的生育性状,提高了功能期水稻叶片的SPAD值、收获期籽粒与秸秆养分含量和籽粒产量,这与李录久等的研究结论[20]一致。叶片是水稻进行光合作用最主要的器官, 也是水稻物質累积的主要来源之一。光合作用是水

稻叶绿素利用二氧化碳和水把光能转化成化学能的过程,因此水稻的叶绿素含量与产量形成有着极为密切的关系[21]。本研究发现,FP-7% N追肥1次和OPT追肥1次处理的水稻叶片SPAD值具有较大的优势,且这2个处理的籽粒产量也较高,这进一步佐证了李忠等的研究结果[22]。说明适当的氮肥后移能够有效缓解后期水稻叶绿素的降解,减少无效分蘖数,提高水稻成穗率。

水稻对养分的吸收利用效率主要与水稻植株本身的养分吸收能力有关[23]。此外,水稻养分吸收利用效率受肥料类型、施肥量、施肥方法、土壤类型、耕作栽培等因素的影响[24-27]。本研究表明,分次施氮模式下收获期水稻籽粒与秸秆养分含量较高,这与张洪程等的多年研究结果[28]一致。综合考虑水稻生育性状、籽粒及秸秆养分含量、经济效益等因子,初步明确养分平衡1次追氮(N-P2O5-K2O=270-105-90 kg/hm2,其中磷钾肥+80% N作基肥+20% N作穗肥)在东北冷凉滨海稻区水稻生产中具有较大的优势。

参考文献:

[1]Awan T H,Sta Cruz P C,Chauhan B S. Growth analysis and biomass partitioning of Cyperus iria in response to rice planting density and nitrogen rate[J]. Crop Protection,2015,74:92-102.

[2]赵 锋,程建平,汪本福,等. 氮肥运筹对机械栽植早稻两优287根系特征和产量的影响[J]. 湖北农业科学,2013,52(7):1505-1509.

[3]王 丹,付立东,吕小红. 氮肥运筹对机插水稻产量及氮肥利用率的影响[J]. 湖北农业科学,2014,53(22):5372-5374,5415.

[4]陈 刚,吴文革,孙如银,等. 氮肥追施方式对机插杂交中籼稻群体质量及产量形成的影响[J]. 中国土壤与肥料,2015(2):78-82.

[5]刘桃菊,朱 冰,江绍琳,等. 施氮量对双季稻氮素吸收和产量的影响及其优化[J]. 浙江农业学报,2014,26(4):1004-1009.

[6]Deng F,Wang L,Ren W J,et al. Optimized nitrogen managements and polyaspartic acid urea improved dry matter production and yield of indica hybrid rice[J]. Soil & Tillage Research,2015,145:1-9.

[7]付立东,王 宇,李 旭,等. 氮素基蘖穗肥施入比例对机插水稻生育及产量的影响[J]. 广东农业科学,2014,41(19):52-55.

[8]杨文钰,屠乃美. 作物栽培学各论[M]. 北京:中国农业出版社,2003:46-49.

[9]金相灿. 中国湖泊富营养化[M]. 北京:中国环境科学出版社,1990:1-5.

[10]宋桂云,王 云,徐寿军,等. 氮肥对西辽河平原灌区不同穗型水稻氮素吸收与分配的影响[J]. 核农学报,2014,28(9):1715-1721.

[11]徐明岗,李冬初,李菊梅,等. 化肥有机肥配施对水稻养分吸收和产量的影响[J]. 中国农业科学,2008,41(10):3133-3139.

[12]林洪鑫,肖运萍,刘方平,等. 水分管理与氮肥运筹对超级早稻“两优287”产量和氮素吸收的影响[J]. 中国土壤与肥料,2012(6):34-40.

[13]王秀斌,徐新朋,孙 刚,等. 氮肥用量对双季稻产量和氮肥利用率的影响[J]. 植物营养与肥料学报,2013,19(6):1279-1286.

[14]胡雅杰,朱大伟,邢志鹏,等. 改进施氮运筹对水稻产量和氮素吸收利用的影响[J]. 植物营养与肥料学报,2015,21(1):12-22.

[15]嚴奉君,孙永健,马 均,等. 不同土壤肥力条件下麦秆还田与氮肥运筹对杂交稻氮素利用、产量及米质的影响[J]. 中国水稻科学,2015,29(1):56-64.

[16]孙永健,孙园园,刘树金,等. 水分管理和氮肥运筹对水稻养分吸收、转运及分配的影响[J]. 作物学报,2011,37(12):2221-2232.

[17]鲁如坤. 土壤农业化学分析方法[M]. 北京:中国农业科技出版社,2000:308-316.

[18]陈晓群,张学军,白建忠,等. 基于水稻不同生育期叶绿素值推荐追施氮量的研究初报[J]. 中国农学通报,2010,26(7):147-151.

[19]陈 军,叶荣榕,李程勋,等. 不同氮肥运筹方式对水稻氮素利用率及产量的影响[J]. 福建农业学报,2012,27(7):759-763.

[20]李录久,王家嘉,吴萍萍,等. 秸秆还田下氮肥运筹对白土田水稻产量和氮吸收利用的影响[J]. 植物营养与肥料学报,2016,22(1):254-262.

[21]范淑秀,陈温福. 超高产水稻品种叶绿素变化规律研究初报[J]. 沈阳农业大学学报,2005,36(1):14-17.

[22]李 忠,陈 军,林世圣,等. 氮肥运筹比例对水稻生长及产量的影响[J]. 福建农业学报,2011,26(4):557-561.

[23]董桂春,陈 琛,袁秋梅,等. 氮肥处理对氮素高效吸收水稻根系性状及氮肥利用率的影响[J]. 生态学报,2016,36(3):642-651.

[24]李庆魁,金夏明,单建明. 稻麦轮作系统中不同养分资源管理方式对水稻的影响[J]. 江苏农业科学,2017,45(19):161-165.

[25]张立峰,丁 伟. 复合微生物菌肥对水稻苗床土壤养分及pH值的影响[J]. 江苏农业科学,2017,45(11):67-69.

[26]刘立军,徐 伟,桑大志,等. 实地氮肥管理提高水稻氮肥利用效率[J]. 作物学报,2006,32(7):987-994.

[27]何海兵,杨 茹,廖 江,等. 水分和氮肥管理对灌溉水稻优质高产高效调控机制的研究进展[J]. 中国农业科学,2016,49(2):305-318.

[28]张洪程,吴桂成,戴其根,等. 水稻氮肥精确后移及其机制[J]. 作物学报,2011,37(10):1837-1851.