丝绸之路上的话语政治与影像政治

——以中、日、美、英纪录片为中心的考察

2019-07-22张进,蒲睿

张 进,蒲 睿

(兰州大学 文学院,甘肃 兰州 730000)

“自我”和“他者”的表征共同建构了丝绸之路的话语和影像符号。丝绸之路的命名掺杂了各国的政治诉求,在这一过程中,各国共同参与了丝路命名权的协商与争夺。在国家政治诉求渗透丝路话语的同时,不同的丝路话语也在相互碰撞交融,并不断强化其中的政治诉求。丝路话语正是在这样的环境下被共同建构,且处于不断被建构的过程中。一旦失去表征丝绸之路的话语权,文化资源面临失守。各国对丝路不同的影像表征共同汇集成丝路影像符号,政治诉求同样渗透其中,参与了影像符号的建构过程。在这场影像表征权的协商与争夺过程中,情感/审美的维度始终在场,并占据着重要的地位。中国要维护和加强在丝绸之路上的合法性地位,话语和影像符号是不可忽视的维度。

一、命名权的协商与争夺

除英国广播公司(BBC)于2001推出的《香料之路》外,四国关于丝绸之路的纪录片均以“丝绸之路”为名。如中、日两国分别于1980年和2005年合拍,但各自剪辑的《丝绸之路》《新丝绸之路》[注]中方纪录片由中国中央电视台(简称CCTV,为方便行文,后文中各国媒体均采用英文缩写,以下不再逐一标注)拍摄,日方由日本放送协会(NHK)拍摄。;中国中央新影集团、中国国际电视总公司和广州市委宣传部2016年联合出品的《穿越海上丝绸之路》;中国上海广播电视台2002年推出的《海上丝绸之路》;日本放送协会(NHK)1988年推出的《海上丝绸之路》;美国有线电视新闻网(CNN)2017年推出的《丝绸之路:昨天,今天,明天》;英国BBC2016年推出的《丝绸之路》等。

西方古代对丝绸之路的探索源于他们对“丝绸”的向往。丝绸在西方的大量流通使他们习惯用与“丝”相关的词语来称呼中国,而“丝”在古希腊、古罗马时期被音译为“赛尔”(Ser)。因此,他们称中国为“赛里斯”(Seres)[1]。“丝绸之路”一词出现时间较晚,最早由李希霍芬在《中国——亲身旅行和据此所做研究的成果》中提出,用于指“中国长安与中亚之间的交通往来路线”[2]182。1910年德国历史学家阿尔伯特·赫尔曼(Albert Herrmann)在其著作《汉代绢缯贸易路考》中首次使用了“丝绸之路”一词,并将丝绸之路向西延伸到叙利亚[2]183。1936年李希霍芬的学生斯文·赫定其著作《丝绸之路》中扩展了“丝绸之路”概念:时间上拒绝将其限制在汉代,意义上认为“丝绸之路”是连接世界上各民族和各大陆之间的重要纽带[3]。此书出版后,译文在欧洲各国广泛传播,“丝绸之路”这一概念进入欧洲大众的视野。法国东方学家格鲁塞在其著作《中国史》(1942年版)中设专章讨论“丝绸之路”,证明这一概念开始受到西方学术界的认同并被逐步使用[4]。

命名行为之所以能承担“以言行事”的功能,不仅在于言语本身的“述行性”,更在于命名者本身所具有的社会权力。它既需要在权威的指导下进行,受社会共识支配的同时也是权力的体现和巩固。命名行为能够把“语音层面的象征权威转换为社会认可的力量……强加一种不可违抗的社会共识”[5]。在命名行为中,说话人试图将自己的力量添加进创建世界的语言应用中[6]。李希霍芬基于文献和地理学的知识提出“丝绸之路”这一概念,并在此基础上绘制出了历史上第一幅“丝绸之路地图”。其缘于一个地理学家对知识的探索,也便利于在中国的探险之旅。此后,“丝绸之路”这一概念逐渐得到欧洲学术界和公众认可并接受,使欧洲具有了表征这一道路的话语权。

对丝路命名的行为蕴含了西方国家强烈的政治欲望。国际政治在19世纪发生了符号学转向,帝国列强与一些主权国家汇聚一堂,以人为的法令规定符号的意义[7]9。西方国家对丝路的命名及其意义的规定,目的在于使符号标准化,利于其控制和管理。在这一过程中,西方诸国占据了主体的位置,并构想了他者的位置,令他者臣服于自己。同时,这一行为也使印欧语系赢得了“主体”身份。威廉·冯·洪堡(Wilhelm von Humboldt)认为,“只有日耳曼人和不列颠这样的民族,才有天赋创造出高级的语言形式。某些民族的语言低劣和僵化,只是证明整个民族的心智没有能力向前发展”[7]253。因而,在他们眼中,只有他们才有为丝路命名的权力。自“明治维新”以后,日本在学术研究上极力效仿西方的研究方法[8],很早就开始了对丝路的研究与翻译,并在20世纪中后期达到了丝路研究的高潮。日本通过这一方式配合了西方国家彰显权力的行为,并试图加入丝路话语权的协商与争夺中。

自两汉以来,中国史籍对“丝绸之路”的记载就十分频繁,名称各异。中国学者在20世纪三十至五十年代并未接受“丝绸之路”这一说法,而采用了中国古籍中所记录的名称。究其原因,第一,中国古籍中的记载和学者的探索更注重中西方政治和文化的交流[注]向达在《中外交通小史》和《中西交通史》中的观点。见向达:《中外交通小史》,商务印书馆1932年版,第52页;向达:《中外交通史》,中华书局1934年版,第49页。,不同于李希霍芬及西方学者一开始对双方贸易的侧重;第二,在中国民族与文化由来问题中,李希霍芬的“中国文化外来说”观点受到国内学者的反驳。而到了20世纪五六十年代,“中国文化外来说”被逐渐否定,“丝绸之路”这一概念才逐渐被国内学者使用。如陈振江在《丝绸之路》(1980年)一书中提到,近几十年来,从长安到地中海东岸等广大地区陆续发现大批中国古代丝织物,说明将这条陆路交通要道称为丝绸之路是明确的[9]。

中国政府在20世纪三四十年代开始使用“丝绸之路”这一名称,只是频率较低,而在20世纪五六十年代政府对外友好交往中,这一名称开始较多地出现。中国政府对丝路命名的接受,源于这一名称被各国普遍使用,而且它符合中国希望与丝路沿线的其他国家进行政治、经济、文化交流的政治诉求,且“丝绸”这一产物本身就源自中国,有利于加强中国在与其他国家和地区交流中的地位。在丝路概念的提出以及被中国的完全接受这一事件中,中国与欧洲各国处于权力的合谋关系中。

中国在接受丝路命名的同时不断修改和丰富它的概念。杨建新、芦苇在《丝绸之路》(1988年)中分析了近几年来不少学者在陆上丝绸概念之外,提出海上丝绸之路概念这一现象[10]。1999年《辞海》在解释“丝绸之路”一词时,第一次指明李希霍芬是该词最初使用者,并明确指出丝绸之路包括陆上、海上两类以及草原之路、绿洲之路和海上丝路三大干线。CCTV纪录片还对位于中国境内丝路上的不同路段进行了细致的命名,如《新丝绸之路》第八集中提到“东起阴山,中经居延,西至天山”的居延路。在这一概念变动过程中,“丝绸之路”成为一个“衍指符号”[注]“衍指符号指的不是个别词语,而是异质文化之间产生的意义链,它同时跨域两种或多种语言的语义场,对人们可辨认的那些语词单位的意义构成直接的影响。”见刘禾:《帝国的话语政治:从近代中西冲突看现代世界秩序的形成》,杨立华等译,生活·读书·新知三联书店2009年版,第13页。。通过不断赋予丝路新的含义,中国试图与西方各国争夺丝路的话语权,增强自己在丝路中的权力地位。

中国上海广播电视台推出的《海上丝绸之路》虽承认曾经有“香料之路”这一称呼,但对这一路线的整体命名是“海上丝绸之路”。与此相似的是,BBC虽拍摄了《香料之路》纪录片,却不是对丝路的重新命名。“丝绸之路”一词已经成为一个被世界广泛接受的共识,而印度官方仍提出“香料之路”这一概念,旨在指印度历史上与亚洲、欧洲31国家和地区进行的贸易路线,以区别于“丝绸之路”这一名称。这一“偷窃历史”[注]“偷窃历史”这一概念来自杰克·古迪所著《偷窃历史》一书。他在导论中解释到:“这个标题是指历史被西方接管,也就是说,历史被概念化,并且以发生在偏狭的欧洲范围,通常是西欧范围内的时间加以呈现,继而,这种模式又被强加到世界其他地区。”在此情况下,欧洲不仅忽略或削弱了世界其他地方的历史,也误解了自己的历史。[英]杰克·古迪:《偷窃历史》,张正萍译,浙江大学出版社2009年版,第2~10页。此处所用“偷窃历史”概念是对古迪所用概念的引伸,指印度对历史共识的强加以及对自己历史的误解。的行为,实质上是印度试图参与到丝路话语权的协商与争夺中的表现。与中国提出的“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)倡议相似,印度的“香料之路”计划也是希望借助历史上与这31个丝路沿线国家和地区的贸易联系,促进自己与它们的贸易和经济关系。中国“一带一路”倡议近来愈加受到各国重视的现状给印度造成一定的压力,使后者在丝路上的地位难以得到彰显。印度政府对这一道路进行重新命名并赋予新的含义,其目的在于争夺更多丝路象征符号资本,加强自己在丝路上的权力地位。印度作为香料出口的重要国家,如果沿用“丝绸之路”这一命名,在与周边国家和地区的交往中,其香料大国的地位就无法得到凸显。

丝绸之路的命名掺杂了各国的政治诉求,在这一过程中,它们一起参与了丝路命名权的协商。话语并非仅仅单向、机械地受意识形态的控制或批判意识形态,在话语实践之间也存在关联互动以及它本身对权力的巩固与配合。国家的政治诉求在控制丝路话语的同时,不同的丝路话语也在相互碰撞、相互交融,同时不断强化其中的政治诉求。丝路话语正是在这样的环境下被共同建构,并处于不断被建构的过程中。

二、同一事件的不同表征

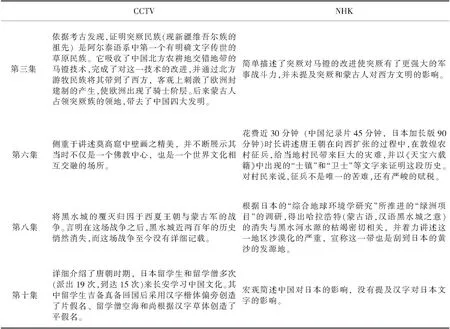

国家的政治诉求不仅掺杂在语言和文字当中,同样也渗透在影像符号中。在中、日、美、英四国的纪录片中,存在许多对同一历史事件的不同表征方式,这一现象的实质是各国对丝路影像符号的争夺。在这些纪录片中,中、日两国合拍、各自剪辑的《新丝绸之路》(2005年版)在历史表述的差异方面较为典型(见表1)。

表1 中、日两国纪录片对同一事件表征的对比

这两部纪录片是中日两国关系处于“蜜月期”合拍的,虽然立足于同样的地点、同样的历史事实,但对历史的表述存在差异,其中无疑掺杂着政治权力的因素。新历史主义者认为,历史不仅是既成的,“更是一个开放的对话过程,延续至今并影响人们的认知和行为,而当今人们的实践也在发展阐释着历史并赋予历史以新的价值和意义”[11]。不管是中国还是日本的纪录片中对历史的记录只是对历史事实的一种表述,是对历史的重构,而非历史的真实。表述是关于我们如何看待自己、看待他者以及如何被他者所看待的。记录片中关于敦煌、三道海子草原以及长安的讲述中,CCTV的纪录片将目光聚焦于这些地方在历史上的伟大成果以及这些成果对世界文明所产生的巨大影响。而NHK的纪录片更注重描述历史事件,在这些历史事件对世界的影响方面没有详细说明。这一事实并非要证明日本纪录片在否认历史,而是两国在对同一历史的表述中,注重了历史的不同侧面。

丝路对中国来说相当于文化上的“自我”,中方拍摄丝路纪录片是对自己文化的记录、溯源、挖掘、展示与反思。丝路是中国古代辉煌的证明,因此CCTV在记录历史时,更多注重对国家辉煌的展现以及对世界文明的贡献,从而证明中国在历史上占有重要的政治、文化地位,以显示传统大国的权威。在历史影响的表述中不乏有对自我历史影响的夸大现象,如第三集讲述马镫以及蒙古人西征对西方的影响时,纪录片详细描述了东方文明为欧洲大陆带去的纸张、资料和火器技术,认为世界文明的发展离不开欧亚大陆游牧民族的迁徙。其中“有专家指出……”这样的表述使这一影响缺乏必要的论据,“就连……才……”“离不开”“极大”等语词带有浓厚的决定性色彩。

丝路对日本来说相当于文化上的“他者”,日方拍摄丝路纪录片是对他者文化的记录和描述。在NHK拍摄的丝路纪录片中,有对中国历史影响的省略,如中方提到的中国汉字对日本汉字的影响并未出现在日方纪录片中;对中国环境问题的突出,如第八集中详细描述黑水河流域的沙漠化问题。同时还有对自己历史的美化,如第二集讲述日本探险队员对柏孜克里克石窟中的文献和壁画的盗取行为时,纪录片认为大谷光瑞及其队员是为了亲手调查佛教传承之道,因此才“分头进入丝路,将贵重、经典的佛教壁画等带回日本”[注]摘自纪录片原话。。“调查佛教传承之物”“带回”等表述明显具有掩饰和美化其强盗行为的意图。日方作为“他者”,并未强调中国在历史上的成就以及对世界文明的贡献,却较多关注中国历史上曾出现的问题,以及对自我形象的美化。其目的在于削弱中国在丝路上的历史地位,突出当时的地方政府管理方面的过失。

与日本相似,英国在历史上并非丝路上的重要国家,因此BBC的纪录片也是以“他者”的视角在记录丝路。2001年BBC推出的《香料之路》在表述这一路线的形成上与中国上海广播电视台2002年推出的《海上丝绸之路》有所出入。《香料之路》强调了西方国家对香料之路的贡献:1498年,葡萄牙人达伽马及其船队利用季风首航到达印度,其后船队第二次到达香料群岛,并在随后的一个世纪中垄断了香料贸易之路。这一行为促使欧洲可以直接与印度、香料群岛进行贸易。《海上丝绸之路》则主要讲述了中国对这一路线的贡献:汉武帝时期,陆上交通易受匈奴等部族影响,故下令开通海上对外贸易通道,与东南亚、南亚地区通航通商。唐代中叶以后,海上丝绸之路随中国经济重心南移逐渐兴起,至宋元进入鼎盛时期。中国沿海上丝绸之路,将茶叶、丝绸、陶瓷源源不断运往西方,阿拉伯、印度、东非和南洋诸国则向中国大量输入香料,因此这条路又被称为“香料之路”“香瓷之路”。丝路上的交往是双向的,而两国的纪录片都仅从自我的角度讲述对丝路的贡献。对历史的“隐”和“显”无疑透露出两国都试图占据主体的位置,从而占有更多控制丝路的权力。BBC拍摄的《丝绸之路》在对长安的记述中,一开始就将镜头对准了路边的食物和建筑,其充满了异域色彩,是丝路带来的外来事物,如羊肉串(土耳其菜)等。CCTV推出的《新丝绸之路》在记录长安时,主要侧重唐王朝为丝路上其他国家带去的文明。

相比起日本和英国,美国与丝路的关联更为微弱,后者甚至并非丝路沿线上的国家。美国与中、日、英三国在丝路的影像表征中最大的区别在于,后三者都在一定程度上注重对历史的讲述,而美国则几乎没有历史的回顾。CNN拍摄的纪录片虽命名为《丝绸之路:昨天、今天、明天》,但重点放在了“今天”,尤其注重对丝路沿线各国工业现状的表征。如第一集就将镜头对准了“丝绸之都”杭州的丝绸产业。在丝绸批发市场“人造丝”随处可见,价格便宜,被大量销售到世界各地。随后镜头以TL丝绸制造厂为例,讲述真丝的生产周期长,需要的人工量大,在以大机器生产为主的时代容易走向衰落,并抛出未来“人造丝”是否会逐渐代替真丝这一问题。美国在历史上并未与丝绸之路有多大关联,讲述丝路的历史只会突出本国历史并不久远的缺点。从产业方面来记录丝路沿线各国,“扬长避短”,既回避了历史的缺陷,也凸显了目前的经济实力。美国并非丝路沿线国家,但仍想通过影像表征的方式进入丝路权力的争夺中,并试图在其中占据重要的位置。

中国与日本、美国、英国的纪录片在地点选择方面也有很大不同。前者除《海上丝绸之路》中有少量对他国的实地记录外,其他纪录片仅选择了中国境内当作拍摄点,而后三者则仅将中国作为丝路沿线上的一点,对沿线上的其他国家也进行了较多的记录。如2007年NHK推出的《新丝绸之路:动荡的大地纪行》描绘了正在发生巨大变化的中亚、南俄和中近东地区的历史和现状,BBC推出的《丝绸之路》(共三集)仅第一集拍摄的地点选择了中国境内,CNN推出的《丝绸之路:昨天、今天、明天》(共八集)也仅有第一集在中国境内拍摄。中国几乎将所有的镜头都对准了国内,想要突出自己在丝路上不可替代的地位。其他三国仅将中国视为丝路沿线上的一个点,过分凸显中国在其中的位置只会使中国在丝路上占据更大的主导权,这与它们表征丝路的政治诉求相违背。BBC在表述丝绸在中国的起源时,援引科学家的观点,认为丝绸的制造大约有5000年的历史,而中国人更愿意相信它是源于公元2000年前“丝母”的创造(中国纪录片对此并无提及)。在这样的想象中,英国人理性、科学的特点与之形成对比,前者再次得以占据主体地位。“正是我们如何被表述的这种事情,形成了我们的社会、政治和文化环境。”[12]各国对丝路不同的影像表征共同汇集成了丝路影像符号,政治诉求同样渗透其中,参与了影像符号的建构过程。

三、叙事手法的差异

纪录片作为影像符号的一种,对个人具有强大的魔力,它和现代人的内心获得有“某种奇怪的、难以割舍的联系”[7]294。各国在拍摄丝路纪录片时,均以审美形式为手段、以经济利益为目的,经济利益的实现在一定程度上代表获得了观众的审美认同。各国的政治诉求正是在实现观众审美认同的同时隐晦地作用到了现代人的心灵之上。在审美资本主义时代,审美已经成为促进经济增长的主要动力[13]。因此,纪录片的审美特性是各国传递政治诉求的关键因素。四国纪录片在主题、叙事主体、地点和人物等方面都存在差异,这是它们实现观影者审美认同的不同策略(见表2)。

表2 四国纪录片叙事手法的差异

“真实”是纪录片重要的特质,但“真实”又不能“局限于简单地记录生活,而是通过对镜头的选择、剪接和配加字幕等方式赋予生活素材以特定的含义,从而引导观众达到明确的思想结论”[14]。三个国家在一定程度上都做到了对丝路沿线各地点的真实记录,CCTV在这方面尤为重视。CCTV版的丝绸之路纪录片主要以第三人称视角为叙事主体,全知全能地为观众讲述历史的变迁。纪录片对中国在丝绸之路上的辉煌成就进行了讲述,并以具体、客观的证据不断证明这一历史事实的真实性。作为丝路历史上的重镇,中国以客观的方式讲述自己的历史,不仅能满足观众对真实性的追求,同时也彰显其历史贡献,引起观众的崇敬。其他三国作为丝路上的“他者”,在追求客观性的同时,也注重对沿途各地异域文化的记录,满足观众对异域文化的猎奇心理。

不同于英、美两国,中、日方在记录片中运用了“情景再现”的叙事方式。情景再现是情节纪录片[注]情节纪录片是指将戏剧性与纪实性相结合的一种纪录片类型。中的一种创作手法,指以真人扮演、搬演的方式表现客观世界已经发生的事件或人物。这一创作手法弥补了以往纪录片叙事单一、情节单调等缺点。CCTV版和NHK版在对客观描述历史事实中,夹杂着历史人物、场景的再现,使观众身临其境,仿佛成为历史中的一员,正在体验着历史的发展。同时,在历史人物的重现中,观众实现了与他们的认同。观众与主人公认同的互动模式可以分为联想式、钦慕式、同情式、净化式和反讽式[注]姚斯划分的五种认同模式是基于戏剧这一表演艺术,而情节纪录片作为戏剧性与纪实性相结合的艺术,可以运用戏剧分析的方法论。参见姚斯:《审美经验与文学解释学》,顾建光等译,上海译文出版社1997年版,第235页。。5种模式并非分成等级的系列,而是可以被不断中断交替的。中国在《新丝绸之路》第四集《一个人的龟兹》中,直接将鸠摩罗什本人展现在镜头当中,并以他的口吻说道:“母亲,我不再埋怨你了,心开始如水平静,从前那些欢乐的回忆,已经不再时时诱惑着我。一个新的世界,像海一样辽阔,等待我去遨游”[注]摘自CCTV纪录片《新丝绸之路》中的原话。。年仅7岁的鸠摩罗什没有埋怨母亲从小对他的严厉培养,并开始对佛教文化产生浓烈的兴趣。面对7岁进入克孜尔千佛洞修行,20岁成为龟兹国师并首次将佛教经典翻译并传入中国的鸠摩罗什,观众与历史人物的距离被拉开,实现了与主人公的钦慕式认同。在接下来的17年中,鸠摩罗什经历了牢狱之灾,但在被关押的同时仍坚持传经。倾慕与怜悯总是相互伴随,伟大人物的悲惨遭遇更容易引发观众的怜悯。

在历史人物再现方面,日本的纪录片较之于中国,使用这种方式的频率更高,其中的人物冲突更为明显。中国的纪录片虽然有历史人物的再现,但他们的主体性被弱化了,侧重对人物的静态呈现,旁白的介绍代替了人物的冲突。同样讲述鸠摩罗什,CCTV版将其塑造得十分安静。20岁就获得国师荣誉的事件,在纪录片中以平静、简单的一句话描述了出来。当他在押解途中被迫结婚时,画面中的鸠摩罗什仍口念佛经,双眼紧闭,静坐于案卷旁。纪录片在平淡的描述中表达了发人深省的韵味。中国传统儒、释、道三教文化都注重“静”的观念,淡泊名利、不骄不躁。因此,不管是多么激烈的戏剧冲突,在纪录片中依然只是以舒缓的方式被表现出来。而日本在这方面则突出了人物之间的冲突,详细地展现人物复杂的内心活动,将人物塑造得有血有肉。如鸠摩罗什在被迫结婚,内心承受着巨大痛苦的时候,纪录片以低沉的语调展现出他的心理活动,“我的人生可谓波澜万丈,充满屈辱的经历与长期禁闭的生活,300多卷佛典被我传到了中国,这是佛教在中国开始被人理解的时代”。NHK描述的鸠摩罗什并非一直心如止水,而是心中充满着屈辱、哀伤与豪气。

NHK在历史人物重现方面还运用了古今交融的表现手法。第十集《长安——不朽之都》,描述了唐代日本留学生井真成[注]西安东郊的浐河河堤发现的墓志上记录此人的名字和生平。,身穿唐装,穿越到2005年的西安,以两个时代的视角在看待长安。“我生活于此,也埋骨于此。……波涛汹涌的大海,当时的航海真是九死一生,谁也不能保证能活着回来,但是,想去,想去学习。想在世界巅峰的大唐帝国,想在梦幻的都城,学习。……这是2005年的城墙,据说是后世的明代修建的。”[注]井真成语,摘自NHK纪录片《丝绸之路》中的原话。诗意的话语,梦幻的场景,在将观众带入历史现场的同时,又与现实生活接轨,将观众对主人公的倾慕与联想交织缠绕在一起。

在关注历史人物的同时,NHK版还将镜头转向了普通人日常生活中的困苦。在《哈拉浩特——消失在沙漠中的西夏》一集中,详细记录了额济纳政府为保护生态环境,让村民迁到城镇时,村民们对未来生活的担忧。在这样的叙事中,主人公不再是历史上伟大的人物,而是与我们在日常生活中的平凡之人,观众的情感与受难的主人公休戚相关。观影者在同情村民被迫搬迁,生活难以自保的同时,也升起保护环境以及关心日常人生存的道德心。而日本纪录片对这一现象的关注将更能得到观众的审美认同。

BBC与CNN在纪录片中则直接以主持人自我体验的方式将观众带入丝路沿线的情境中,将观影者的体验替换成主持人的体验。观众在其中更多形成的是联想式认同,并满足对异域文化的猎奇心态。如BBC纪录片在第一集中描述长安时,镜头中主持人一开始就把目光朝向了长安街上的美食和建筑。观众如同旅游一般,跟随主持人游览了长安的古街,并“品尝”了街上的美食。CNN在介绍杭州的丝绸产业时,主持人来到丝绸批发市场,直接与其中的商贩交流丝织物(人造丝)的价格。观众仿佛直接置身于嘈杂的批发市场,正在其中“购买”商品。BBC和CNN同样也注重真实记录各地的历史和工业状况,主持人在体验当地文化时,也不时跳出当时的情景,对它们进行详细讲解。

影像与当代人的关联愈加密切,它已经成为各国政治诉求作用于当代人的重要媒介。通过拍摄纪录片的方式,各国的政治诉求掺杂在审美形式中,并以获得经济利益的方式传达给观影者。在丝路影像表征空间中,审美/情感因素始终是其中的重要维度。