气象因子对秦岭大熊猫季节性垂直迁徙等活动的影响

2019-07-22党超琪赵凯辉刘新玉

党超琪,赵凯辉,刘新玉*

(1.陕西省气象服务中心,西安 710014;2.陕西佛坪国家级自然保护区,陕西 佛坪 723400)

迁徙(Migration)是动物一种生活史策略,存在于哺乳动物、鸟类、爬行类和无脊椎动物等动物类群中,是动物的一种环境适应现象[1-2]。动物迁徙的原因非常复杂,但大多数都是为了应对环境因素周期性变化,如食物的季节性变化或后代繁衍的需求[3-4]。研究发现,积雪的深度是控制高海拔地区动物在秋冬季节向低海拔区域迁徙的主要因素[5],而春夏季节高海拔区域的鲜嫩植被的萌发则是动物向高海拔迁徙的主要驱动力[6-7]。学习和记忆是有蹄类动物迁徙进化的主要机制[8],野牛(Bisonbison)记住优质饲料的位置,并将这些信息传递给同类[9],而驼鹿(Alcesalces)和白尾鹿(Odocoileusvirginianus)会继承它们母亲的迁徙策略[10-11]。总之,迁徙可以让动物获得在特定时期所需要的环境和营养条件,保证动物个体的生存和种群的繁衍,在迁移过程中造成的个体损失将通过在迁徙目的地丰富的食物资源得以补偿,因此有效保护动物完整的迁移模式对物种保护非常重要[12-13]。

大熊猫(Ailuropodamelanoleuca)是我国独有的珍稀濒危物种,在长期的进化过程中其食性发生了巨大转换,由食肉逐渐特化为专食竹子[14]。为了适应竹子资源的季节性变化,大熊猫会进行季节性的迁徙[15]。但是不同区域大熊猫具有不同的垂直迁徙模式[16],如邛崃山系的卧龙自然保护区内的大熊猫只有在拐棍竹(Fargesiarobusta)发笋期间(4-6月)才会向下迁移采食竹笋,剩余全年大部分时间(7月至次年4月)都在高海拔区域采食冷箭竹(Bashaniafangiana)[17];而秦岭大熊猫全年大部分时间均在采食巴山木竹(B.fargesii)(9月-次年6月),仅在夏季(6-8月)短暂地在较高海拔秦岭箭竹(Fargesiaqinlingensis)林中觅食箭竹竹笋和嫩叶[18]。

一直以来生态学家普遍认为记忆和社会学习是动物迁徙的基础,动物的迁徙都有其固定的线路。同时,动物迁徙因受到气温、降雨量和环境湿度的影响,而存在显著的季节性变化模式,如降雨和新的植被生长调控着塞伦盖蒂草原上角马(Connochaeteszimmermann)的迁移模式[19]。早期对大熊猫垂直迁移的研究大多属于长期的行为观察总结,由于受到研究技术手段的限制而不能准确掌握大熊猫的迁移模式及其影响因素。红外相机技术是近些年来迅速发展起来研究物种分布、活动节律的一种新的技术[20-21]。自2013年10月到2014年9月,利用红外相机对秦岭南坡佛坪国家级自然保护区大熊猫垂直迁徙活动进行监测,拟对大熊猫的迁徙行为进行探索,同时结合气象监测数据探讨气温、降雨量和湿度等气候因子对大熊猫迁徙活动的影响,以期通过进一步深入研究大熊猫垂直迁徙相关的科学资料和规律,为野生大熊猫的保护提供理论依据。

1 研究区域概况

陕西佛坪国家级自然保护区地处秦岭中段南坡,地理范围介于东经107°41′~107°55′、北纬33°33′~33°46′之间,总面积29 240 hm2。区内动植物资源丰富,珍稀濒危动物种类较多,尤以大熊猫为代表,在全国第四次野生大熊猫调查中佛坪保护区的大熊猫种群密度位居全国大熊猫自然保护区之首[22]。其中,海拔1 900 m以下中低山落叶阔叶林带[23],林下竹林分布类型主要为巴山木竹,是大熊猫主要冬居住地;海拔1 900 m以上中山落叶阔叶林带和亚高山针叶林带,林下主要分布竹子类型为秦岭箭竹,是大熊猫的主要夏季栖息地[24-25]。佛坪保护区属于亚热带和暖温带的过渡地带,春季雨水较少,夏秋两季降雨量较多,冬季干冷[26],四季变化明显,其中3-5月为春季,6-8月为夏季,9-11月为秋季,12月到次年2月为冬季[23]。

2 研究方法

2.1 红外相机布设

大熊猫在迁移过程中通常偏爱较为空旷的通道和山脊,为探究大熊猫季节性垂直迁移行为,在佛坪国家级自然保护区三官庙保护站选取9条样线,共布设52台红外相机。通常选择大熊猫经常活动的通道和山脊作为观测样线,每条样线上布设红外相机3~8台,相机间隔500 m左右。相机布设在海拔1 543~2 108 m间,主要位于巴山木竹的分布区域内及巴山木竹和秦岭箭竹的分界线上,每隔4个月更换一次电池和储存卡。相机固定在树干上,布设高度为0.5~1.5 m,工作模式统一设置为连拍10张,每张照片时间间隔为1 s,拍摄时间间隔为3 min,红外相机设置为全天候监测并能很好记录拍摄时的时间、温度等信息。

2.2 气象数据收集和处理

气象数据来源于佛坪县气象局,气象站设立在陕西省汉中市佛坪县(东经107° 58′ 48″;北纬33° 31′12″;测站高度827.2 m),台站编号57 134,数据包括气温(最高气温、平均气温和最低气温)、湿度(平均相对湿度和最小相对湿度)和日降水量。本研究中红外相机布设海拔跨度在1 543~2 108 m间,其中大部分相机布设在1 700~1 900 m之间,高于气象台站1 000 m左右,按照海拔每升高100 m气温下降0.6 ℃,我们统一选取海拔1 800 m的气温代表研究区域气温,即将佛坪气象台站温度(包括最高气温、平均气温和最低气温)减去6 ℃。

2.3 数据处理分析

所有拍摄的照片均按布设相机编号建立文件夹归类,照片整理分析利用Camera Base 1.6软件。将同一时间且同一地点连续拍摄的大熊猫照片归为同一个触发事件,每个触发事件选取一张有效照片。选取相邻30 min内拍摄的大熊猫照片,通过性别、大小和个体的特征(耳朵形状和伤疤等)进行个体识别[27],判断是否为同一个体,若为同一个体则记为同一个触发事件,取一张有效照片代表这一次独立捕获事件。记录下每张有效照片拍摄的日期、时间和温度等信息,在Microsoft Excel 2013(Micosoft Cooperation,USA)上进行数据统计。

3 结果与分析

3.1 大熊猫季节性分布和垂直迁徙规律

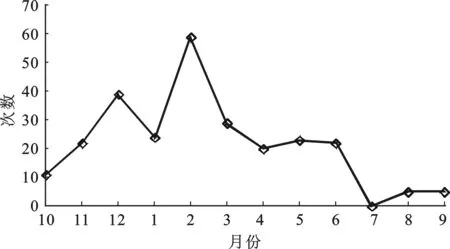

在研究期间,红外相机调查期共拍摄大熊猫照片4 162张,为258次独立捕获事件(图1)。由图可以看出,大熊猫拍摄照片独立捕获事件存在显著的季节性差异,其中2月捕获大熊猫次数最多,为59次独立捕获事件,占总捕获事件的22.9%,其次是12月,39次捕获事件,占15.1%;而7月整个巴山木竹分布区域均未拍摄到大熊猫照片,8-9月独立捕获事件也相对较少,均为5次。表明当年11月至来年6月秦岭大熊猫多活动在巴山木竹分布的海拔区域,其中12月和来年2月在巴山木竹分布海拔范围最为频繁。通过红外相机监测数据分析发现,从5月25日大熊猫开始从冬居地向夏居地迁徙,最晚的个体时间是6月9日,即大熊猫从冬居地向夏居地迁徙仅需15 d就完成;而从夏居地向冬居地迁移速度较为缓慢,最早的是在8月19日,最晚到10月中下旬,约需要2个月完成(图1)。

图1 佛坪国家级自然保护区不同月份红外相机捕获大熊猫照片的次数

3.2 气象因子对大熊猫季节活动的影响

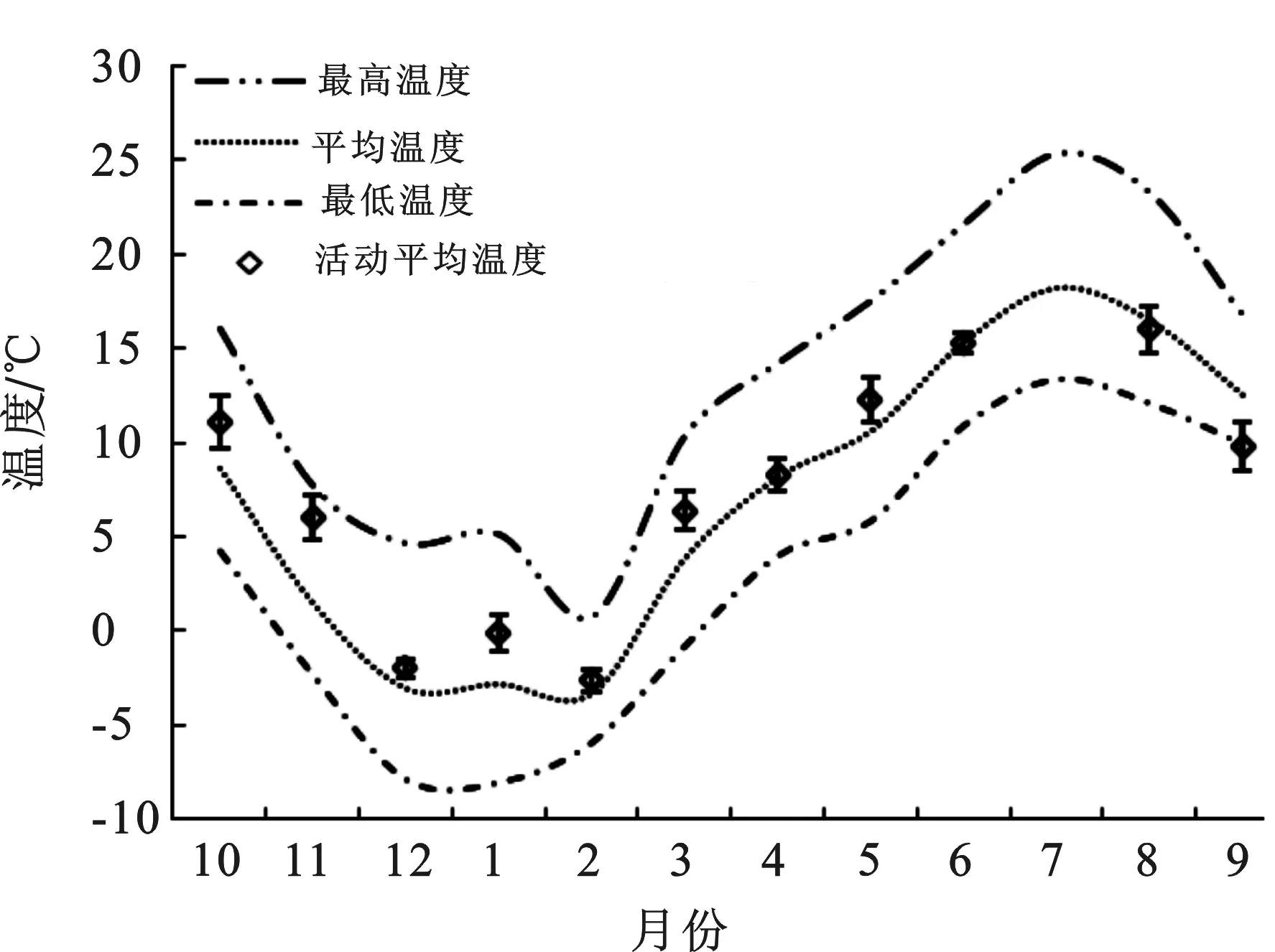

通过气象观测数据分析表明,三官庙区域不同月份气温变化明显,冬季(12月至次年2月)温度最低,12月和1月的平均最低气温均达到-8 ℃,夏季(6-8月)温度最高,7月平均最高温度达到25 ℃。根据红外相机监测数据表明,大熊猫的活动节律与温度密切相关,其活动温度均接近于当月的平均气温(7月巴山木竹分布区域无独立捕获事件除外),春秋两季平均活动温度均在6~12 ℃之间,冬季平均活动温度均低于0 ℃,包括12月(-3 ℃)、1月(-2.8 ℃)和2月(-3.3 ℃),夏季平均活动温度在15 ℃以上(图2)。全年积雪覆盖天数最多的是2月(20 d),此时红外相机对大熊猫的独立捕获事件高达59次,远高于其它所有月份(图1)。

图2 佛坪保护区大熊猫最适活动温度选择

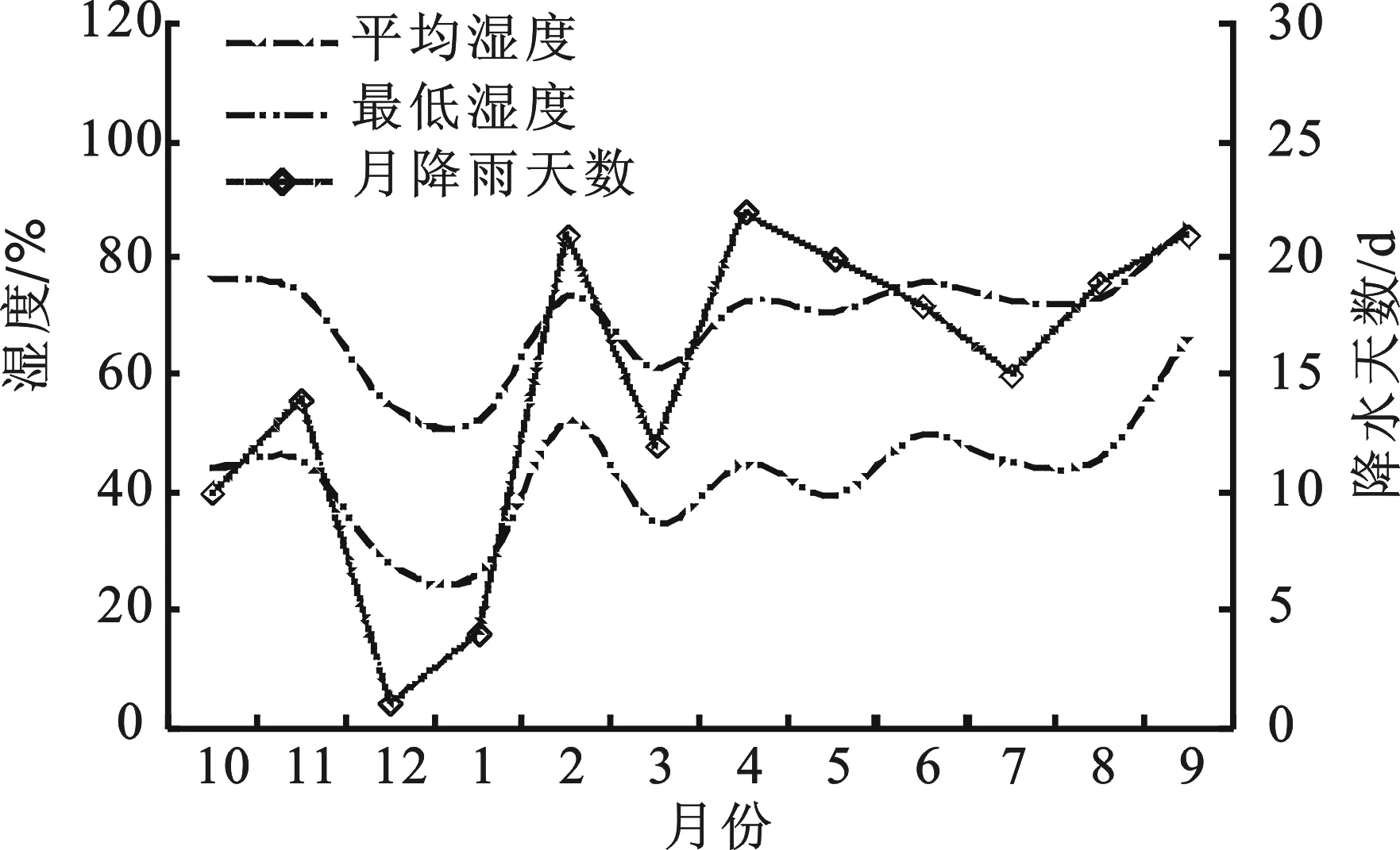

湿度数据分析表明,冬春季气候较为干燥,夏秋季湿润,其中9月湿度最大,平均湿度为86%,平均最低湿度为66%。全年有9个月平均湿度超过了70%,其中2月因降雪天数较多(21 d),平均湿度达到74%,平均最低湿度也达到52%(图3)。全年降雨量不均衡,4-9月降雨普遍较多,月平均降雨天数均超过15 d,月降雨天数最多的是4月(22 d);从10月开始,降雨逐渐减少,全年降雨天数最低的是12月(1 d)(图3)。

图3 佛坪保护区降雨和湿度季节性变化

根据红外相机监测数据分析,秦岭大熊猫冬季活动地点的平均湿度约52%;春季活动地点平均湿度约70%,秋季活动地点的平均湿度约86%,夏季活动地点的平均湿度约在90%以上。

4 讨论

大熊猫的垂直分布模式存在着明显的季节性变化,整个7月所有红外相机均未捕获到大熊猫,表明此时大熊猫基本上都迁徙到高海拔的秦岭箭竹区域;同时,全年捕获大熊猫频次最多的月份是2月,表明此时大熊猫大多都回到低海拔的巴山木竹林活动。这一研究结果与前期通过长期行为观察和佩戴颈圈个体研究结果一致[15,27],同时也与潘文石等(2011)对长青保护区大熊猫迁徙行为研究相似。降雪的时间、积雪覆盖时间跨度和积雪深度是影响山地动物垂直迁徙的主要因素[5]。我们研究发现大熊猫的垂直迁徙也受到积雪覆盖的影响,2月份是研究区域内降雪最多的月份,积雪覆盖天数达到20 d,红外相机拍摄的大熊猫照片最多,独立捕获事件达到59次,远高于其它月份。此时,高海拔区域积雪覆盖较厚,高达40~50 cm,能将秦岭箭竹整体埋没,此时如果大熊猫继续在高海拔活动,将会面临行走困难、觅食困难,同时还要耗费更多的能量去抵抗寒冷。

同时,早期研究还发现大熊猫的季节性垂直迁徙与气温相关[28],每年5-10月大熊猫所生活区域的温度比较稳定,为10~15 ℃,是大熊猫活动的“最适温度”,从11月到次年4月大熊猫所活动的温度都低于“最适温度”[18,30]。我们结合气象监测数据对大熊猫活动温度分析发现,大熊猫活动温度大多接近当月平均温度,随气候变化会呈现季节性波动。研究发现,3-11月大熊猫平均活动温度均在6~16 ℃之间,但由于我们的红外相机均布设在巴山木竹区域,海拔较低,而6-8月大多数个体均在高海拔的秦岭箭竹区活动,仅在6月(月平均活动温度15.3 ℃)和8月(月平均活动温度16 ℃)有少量的独立捕获事件(各5次),此时大多数个体活动海拔较高,此时大熊猫主要活动区域的温度比我们收集的平均活动温度应该要低1~3 ℃;而12月到次年2月大熊猫平均活动温度均在0 ℃以下,我们研究结果基本支持“最适温度”假说。

降水量和湿度通过影响植物的生长,从而进一步影响动物的迁徙模式[19]。研究区域内,4-9月降水较多,4月平均降水天数最多(22 d),其它月份的平均降水天数均超过15 d。此时,植被生长旺盛,也是竹子的发笋季节,4月底到6月初是巴山木竹的发笋季节,此时大熊猫主要在低海拔区域采食巴山木竹竹笋,而6月中旬开始大熊猫就迁徙到高海拔区域采食秦岭箭竹竹笋[15]。12月到次年3月,降雨量少、空气湿度低,此时秦岭箭竹竹叶开始干卷,在进入严冬季节竹叶会完全卷缩,一直到次年4月才会开始逐渐舒展开,但这一过程中会有超过50%的竹叶干枯掉落;而分布在低海拔区域的巴山木竹却不会出现这种情况,其营养成分也不会出现显著的差异[18]。因此,冬季生活在高海拔区域的大熊猫将会面临食物资源匮乏、营养不足等困难。

利用红外相机对大熊猫的垂直迁徙活动进行研究目前尚属首次,通过研究我们对秦岭野生大熊猫的季节性分布、垂直迁徙的模式及其影响迁徙的气候限制因子等有了较深的了解,为野生大熊猫的保护及其生态学研究提供了重要的基础资料。同时,与早期的行为观察和佩戴颈圈研究数据进行比较,我们研究证实了红外相机这一新的研究技术在大熊猫垂直迁徙研究上的适用性和可靠性。但是,由于我们的研究区域主要集中在巴山木竹区,对秦岭箭竹区大熊猫活动情况缺乏了解,后期我们准备扩大相机布设范围、延长相机布设时间跨度等,通过大范围、长时间尺度的研究来继续深入解析大熊猫垂直迁移活动模式。

5 结论

通过对秦岭大熊猫季节性垂直迁徙特征和与气象因子相互关系的研究,可以得出以下结论:

(1)秦岭大熊猫随季节变化,其栖息地选择也在不断改变,当年11月至来年6月主要在低海拔范围巴山木竹林分布地带活动,其中在当年12月至来年2月在该范围活动最为频繁;大熊猫进行垂直迁移从5月25日开始,6月9日基本完成,从冬居地迁移到夏居地大约需要15 d;而从夏居地向冬居地迁移从8月19日开始,到10月中下旬基本完成,大约约需要2个月。

(2)气象因子对秦岭大熊猫季节活动具有重要影响,其温度和湿度对大熊猫的影响最为突出。大熊猫春秋两季平均活动温度约在6~12 ℃之间,平均湿度约在70%~86%;冬季平均活动温度在0 ℃以下,约在-3.0 ℃左右,平均湿度为52%;夏季平均活动温度在15 ℃以上,平均湿度约在90%以上。