吃素还是食肉:梭罗的食物观漫谈

2019-07-18崔国辉

崔国辉

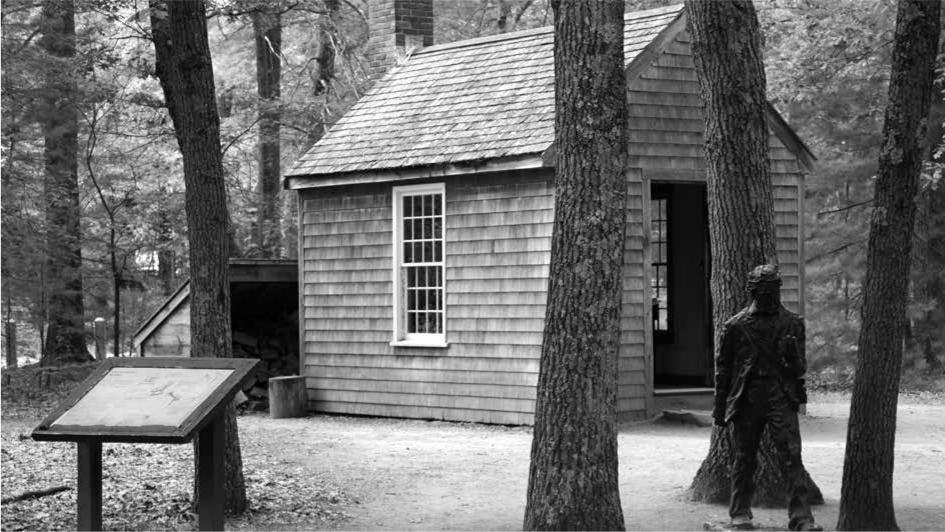

亨利·戴维·梭罗(Henry David Thoreau,1817—1862)是美国诗人、哲学家、自然主义者。1845年,28岁的梭罗独自提着一把斧子,来到瓦尔登湖畔,在这里筑屋种豆、阅读写作,生活了两年零两个月。后来,他根据这一段时期的生活经历,写成《瓦尔登湖》一书。这本书被誉为“绿色圣经”,激励了无数自然主义者和倡导返归大地的人们。

在《瓦尔登湖》中,梭罗阐述了他的简单生活观,并认为食物也应该尽量简单,而大食者还处于蛹的状态。梭罗还坚信人类的发展必然会将吃肉的习惯淘汰掉,就像古代的野蛮人慢慢改掉人吃人的习惯。他自己也出于一种本能而反感兽肉。然而,在对待肉食的态度上,梭罗多次表现出矛盾的态度,比如他提倡打猎,吃过土拨鼠和烤野鸽;他欣赏的一个伐木工对冷肉大块朵颐。他一方面认为吃素是善行,一方面却又说吃素并非什么大事,不必大张旗鼓,“一个射杀水牛的人要比格林厄姆餐馆吃素的人生活得更好”。

梭罗一生崇尚自由,反对任何标签。要想理解梭罗这种前后不一、看似矛盾的态度和说辞,就需要对其思想进行一番深入的考察。

一

“人生归有道,衣食固其端”,我国隐逸诗人陶渊明用浅显的诗句阐明了物质生活为本的道理。无独有偶,梭罗的《瓦尔登湖》也以“经济篇”为开端,花很多篇幅描述了诸如食物、衣服、住宅和燃料等生活必需品的问题。只有这些满足了,才能够面对真正的人生问题。

在梭罗看来,生命就是一场试验。别人不可能提出什么中肯的意见,它的极大部分都需要自己去亲身体验。因此,搬到瓦尔登湖畔居住就是梭罗的试验之一。他在湖畔开垦荒地种下玉米、土豆、豌豆和萝卜等,并列出详细的收支表。在湖畔居住的两年多里,梭罗就依赖这些简单的食物生活,仍然保持着健康和膂力。通过这样的试验,梭罗发现,每年只需工作六个星期就足够支付一切生活的开销了。这样看来,生活非但不是苦役,简直是一种消遣。

梭罗还像夫子一样自道,作为爱好印度哲学的人,用米作为主要的食物对他来说再合适不过。他讲到自己曾从玉米田里采下马齿苋,煮熟加盐便做成一道美餐。在日常的中午时分,吃些甜的嫩玉米也可以使人心满意足。至于飲料,喝些水便足够了。孔子曾赞赏他的学生颜回道:“贤哉回也,一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。”这样的评价用在梭罗身上也是再合适不过的。

对于食物的获得和加工,梭罗往往从经济学角度考虑,大胆地试验。他起初用印第安玉米粉和盐来焙制面包,后来试用面粉,发现用黑麦和印第安玉米粉合制最为方便、可口。发酵剂被人认为是面包的灵魂。梭罗通过研读制造面包的古代技艺,并因一次意外,发现酵母也是可以避免的。从此,他便愉快地取消了酵母的使用,仍然烤出了美味的食物。如果需要糖精,梭罗可以从南瓜或甜菜根里做出一种很好的糖浆出来,加上糖槭便可以做出糖了。他甚至还想着去海边寻找盐呢。总之,在湖畔生活,梭罗尽量避免一切经营和交换,通过自己的劳作和试验满足基本生活所需,过得朴素且独立。

梭罗的湖畔生活以素食为主,偶尔也会吃一些腌肉。在第二年的生活中,梭罗有时会捕鱼吃,还杀过一条蹂躏他的蚕豆田的土拨鼠,并将其吃掉。梭罗接着说道,吃土拨鼠一半出于试验性质,它有股麝香的味道,暂时让人享受一番,然而长期享受却是没有一点好处的。这是梭罗的真实之处。他并不需要去隐瞒什么,如果饥饿,他可以吃野菜啖冷肉。但一个人必须懂得节制,避免生活得奢侈,甚至耕种也不需要超过个人所需。

“我到林中去,因为我希望谨慎地生活,只面对生活的基本事实,看看我是否学得到生活要教育我的东西,免得到了临死的时候,才发现我根本就没有生活过。”(梭罗《瓦尔登湖》,徐迟译,吉林人民出版社1997年版)由此可知,梭罗到瓦尔登湖畔生活是进行一场生命的试验,食物的获得是其中最重要的部分。梭罗在湖畔开荒劳作,多吃素食,只求基本所需。偶尔食肉,也是作为试验的一部分,需要懂得节制。

二

梭罗有一种追求更高生活准则,或者说探索精神生活的本能。他希望自己能够清醒地、智慧地生活,生活得诗意而神圣。这种追求也反映在他对食物的态度上。

梭罗反对吃兽肉,主要理由却是它不干净,并且经过一番折腾之后,并不能带给自己多么了不起的营养。进一步,梭罗认为“卑贱”刻苦的生活在许多方面都显得更美。如果一个人热衷于把最高级的、诗意的官能保存到最好状态,那就需要避免吃兽肉,甚至不多吃任何食物。梭罗还引用昆虫学家的观点,得出这样的结论:大食者都是处于蛹状态的人。身体固然需要营养,想象力岂不是也需要吗?梭罗刻薄地讽刺某些国民没有幻想,没有想象力,只有一个出卖了他们的大肚皮。

说人是一种食肉动物,在梭罗看来不啻为一种责备。因为人类将别的动物当作牺牲品,是多么悲惨的行为。出于人道主义,梭罗设想如果有人能够教育人类只吃没有罪过的食物,那他便是人类的恩人了。上升到文明层面,梭罗坚信人类的发展必将进步到把吃肉的习惯完全淘汰。如果非吃一只油煎老鼠不可,当然也可以津津有味地吃下去,然而梭罗追求的是一种纯洁的、更高尚的精神生活。他希望生活如鲜花一样芳香,如繁星一样不朽。与食肉相比,坐在小山上吃浆果更能够营养一个人的天性。

与其说梭罗倡导素食,不如说梭罗注重的是知味,即探索生活的本真味道。吃东西不在量,而在质;食物入口是为了养活我们的生命,激励我们的精神,而不是满足口腹的贪欲。懂得这个道理的人才不会成为饕餮之徒。与其说梭罗探讨食物,不如说他在探讨生命的精神性。在《更高的规律》一章中,梭罗多处引用孟子、曾子和吠陀经典的说法,认为贞洁是人的花朵。控制住内心的兽性,停止放纵官能享受,纯洁的海峡才能够畅通,人类才能够奔流到上帝那里。

在同一章中,梭罗分享了自己的渔猎经验。尽管梭罗到林中生活之前,卖掉了猎枪,但他说自己并非出于恻隐之心。有朋友询问他的意见,是否应该让孩子们去打猎。梭罗给出了肯定的答案,并认为这是自己所受教育中最好的部分。这一点不免令人费解。梭罗解释道,青年先作为一个猎人,一个钓鱼的人,才能够发展出生命里最有天性的部分,进而发现自己的恰当目标是成为诗人或自然科学家。自然而然地,他便把猎枪和钓竿抛诸脑后了。梭罗便是经由了这样的阶段。他有垂钓的技巧,又有垂钓的嗜好,但最终还是放弃了。因为他觉得自己的智慧并没有增加,况且,这种天生的嗜好属于造物中比较低劣的一种,鱼肉及其他所有肉食基本是不洁的。

由此可知,梭罗放弃肉食,多吃素食,是为了保持纯洁的天性,探索更高的生活准则。渔猎是人所应受的教育之一,是为了满足基本所需,然而到了一定阶段就必须努力摒弃,或将其转化为对诗性与智慧的追求。

三

梭罗从不执于任何事物。他一任自己的天性发展,不会将抛锚固定在一座房屋或一个农场上。

他渴望探索一种独立、沉思的生活方式,便独自来到瓦尔登湖畔生活,获得了足够的启示之后,便搬回村子。他潜心研究铅笔制造的工艺,做出了性能更好的产品并获得优质证书,当朋友纷纷祝贺他开辟了一条致富之路时,他却出人意料地放弃了。他说道:“我为什么还要制造铅笔?我不会去重复自己已经做过的事情。”种豆作为一种“少有的欢乐”,既可以养活自己,多余的还可以拿来换钱,但梭罗却认为继续得太久,就会引起虚掷光阴的损失。除了播种谷物和豆类,他还要播种更多美德的种子。他的生活观就是如此:要长久地生活得自由,生活得并不执着才好。执迷于一座田园,和关在县政府的监狱中,简直没有分别。

同样地,对于吃素或食肉,梭罗也不会执着于某种永久的观念。梭罗和哥哥在康科德和梅里马克河上漫游,除了随身携带的食品,还依靠沿途的河流和森林取得補给。梭罗赞美鸽子是了不起的旅行家,又貌似沉默孤寂的隐士。尽管如此欣赏它们,梭罗和哥哥仍然逮住一只,并将其烤熟作为途中的晚餐。还有一只可怜的松鼠,早晨还欢腾跳跃,梭罗抓住它并剥皮开膛准备作为正餐。做这些事情的时候,梭罗内心也是非常矛盾的,他认为大自然激发了人对其他动物的同情,但也会尊重人类的力量去完成他们自己的事情。如果说这样有为自己开脱的嫌疑,那么接下来,梭罗就开始深刻地忏悔了:“我们是双刃的刀片,每次我们磨快自己的德行,往回的一划则磨快我们的罪恶。人在损害其他动物利益的同时,也亏损了自己的道德。”他谴责自己为了获得片刻享受,而剥夺其他以林中野草为食的动物的生命,这岂不等同于犯下严重的罪行!为此,梭罗赶快扔掉了松鼠那小小的红色躯体,洗洗手,煮些米饭当作正餐。

这一番心理活动表明梭罗并非残酷的嗜血者,也不是一个不自知的伪君子。相比于刻意去奉行某种主义,他更向往的是野性、自由、人的纯洁的本性,当然还包括节制。

梭罗说:“我之爱野性,不下于我之爱善良。”除了探索精神生活的本能,梭罗还有一种追求原始行列和野生生活的本能。他坦陈,有次见到一只土拨鼠偷偷穿过小径,他被强烈地引诱了,感到一阵奇怪的野性在喜悦地颤抖,只想将其活活吞下。并非因为那时饿了,而是土拨鼠代表着野性。

梭罗不单喜欢在野外畅游,还喜欢和渔夫、猎户、樵夫接触,认为他们本身就是大自然的一部分。他有次遇到一个加拿大的伐木工,仿佛是从最粗糙的模型里做出来的,身体大而呆板,头发浓密,但态度非常文雅。这个伐木工干活力气大,但吃肉的胃口也大,常常吃土拨鼠的冷肉。他总是想着如果不用每天工作,就可以打猎获取鸽子、兔子、鹧鸪和土拨鼠,以此满足自己所需要的全部肉食。然而,梭罗非但没有厌恶这位粗鲁的朋友,反而觉得他的眼睛里溢出了高兴而满足的神情,他的欢乐没有掺杂任何其他成分。更重要的是,梭罗称赞他的这位朋友身上有着充溢的元气和积极的创造性。他让梭罗想起了微服出行的快乐王子。

面对一个元气淋漓、近乎原始的人时,吃素还是食肉在梭罗这里已经变得微不足道。尽管梭罗认为伐木工的思想是原始的,生活方式还有待改进,但不可否认的是:野性本身就是一种美德,如同忠实、如同纯洁。

综上所述,梭罗有着非常复杂的食物观。他既不是现代意义上的素食主义者,也并非贪得无厌的饕餮之徒。作为一个自然主义者,梭罗到林中去,是为了做一场生命的试验。他提倡一切都要简单化,再简单化,食物能够满足基本生活所需即可。在这个基础上,梭罗追求更高的生活准则,求得精神的营养。他偶尔吃肉,但认为这会妨碍德行的纯洁,并试着去放弃。但梭罗的智慧之处在于,他并不会执着于某一种观念,出于怜悯放弃肉食当然是好的,但不该放弃的是人身上的野性和充沛的元气。

我国文学家苏轼说过,“常行于所当行,常止于不可不止。”用这句话来形容梭罗的人生态度和食物观,大约也是十分恰当的。