生态清洁小流域三道防线小尺度划分方法研究

2019-07-18于子铖赵进勇彭文启刘昌军韩会玲

于子铖,王 琦,赵进勇,彭文启,刘昌军,韩会玲

(1.河北农业大学,河北 保定071001;2.中国水利水电科学研究院,北京100038)

生态清洁小流域建设是水利部首先在北京等地开展试点并推广的水土保持生态建设项目,三道防线(或称三区,即生态自然修复区、综合治理区、河湖库周边生态保护区)划分是生态清洁小流域建设的基础。

北京市山区总面积10 072 km2,占全市总面积的62%[1],是北京市的重要资源支撑。北京市水土保持相关部门根据工作需要在大、小2个尺度上曾开展三道防线划分研究[2]:大尺度是将全市山区作为一个整体单元,建立北京市山区三道防线划分指标体系;小尺度是将每一个小流域作为一个单元,进行三道防线的划分研究。目前,以小流域为单元的小尺度划分方法和依据还较为模糊,尚无确切划分方法,需进一步深入研究。

1 三道防线划分指标体系分析及建立

1.1 指标体系的初步构建

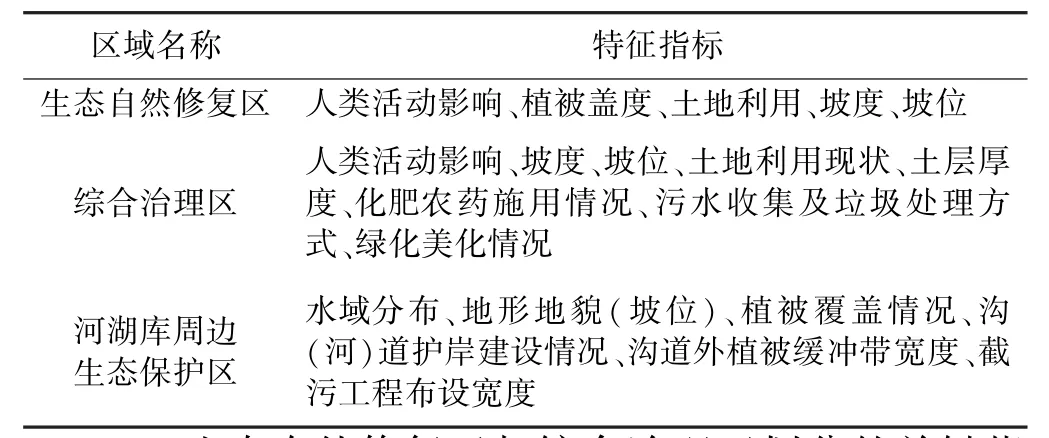

生态清洁小流域建设主要是对三区防治措施分别进行合理布设。根据北京市近年来开展的水资源保护、小流域综合治理实践,分区布局、分区治理的措施主要有三类 21项[3]。 吴敬东等[4]认为,影响山区小流域生态状况的人类活动主要有束窄沟道、建筑横向拦截坝、沟底衬砌等,因此沟道水工建筑物的分布情况是三道防线划分应考虑的因素。根据《生态清洁小流域建设技术导则》(SL 534—2013)的相关规定和有关专家的研究,将三区特征指标进行汇总,见表1。

1.2 指标体系的简化

三道防线的划分既是理论问题,也是实践问题[5],实质是两条界线的确定,即确认各区之间关键指标的差异,因此现有的指标体系可适当简化。指标体系的简化应遵循科学性原则、代表性原则、可操作性原则、实践与理论相结合原则。

表1 三区特征指标汇总

(1)生态自然修复区与综合治理区划分的关键指标。生态自然修复区与综合治理区之间的差异性指标主要有人类活动影响、植被盖度、土地利用、坡度、坡位等,其中人类活动影响决定了污水收集及垃圾处理方式、化肥农药施用情况等,而土地利用现状、地形地貌决定了人类活动影响。祁生林等[6]认为地貌部位、土地利用状况、坡度及植被盖度在流域内的分布存在一定的规律性。根据《生态清洁小流域建设技术导则》对生态自然修复区措施配置“按植被疏密分别进行布局”的规定,植被盖度不是划分生态自然修复区的确定性依据。因此,分析认为地形地貌可作为这两区划分的关键性指标。

根据《中华人民共和国水土保持法》和《生态清洁小流域技术规范》(DB11/T 548—2008)对坡度及生态修复区的定义,按照现有大尺度三道防线划分方法划定生态修复区的指标之一是坡度≥25°。因此,可以将坡度≥25°作为生态自然修复区和综合治理区边界划分的依据。

(2)综合治理区与河湖库周边生态保护区划分的关键指标。由于综合治理区是措施布局的主要区域,人类活动影响最大,各类指标较为复杂,因此可把地形地貌相对明显的沟(河)道及湖库周边生态保护区边界作为两区边界,把水域分布、植被覆盖情况(包括植被缓冲带)、截污工程布设宽度、护岸工程及现有水工建筑物的分布情况、沟(河)道护岸建设情况作为主要参考指标。

2 小尺度三道防线划分方法研究

2.1 现有划分方法

齐实[7]曾提出小尺度三道防线划分方法和步骤,建议采用缓冲区法或土地利用类型法进行判定。缓冲区法一般按河道(水系)的缓冲区宽度(一般为2~8 m)确定河湖库周边生态保护区,土地利用类型法把河道(岸)两侧的土地利用类型和对水环境的影响作为第三道防线的划分依据。实际工作中小流域三道防线划分往往根据沟(河)道具体部位和情况,综合考虑以上两种方法,对第三道防线进行划分。无论哪种方法,都是以水域范围为基础。

2.2 水域范围与河道管理范围划定

山区河道的水域和护岸范围确定是一项相对复杂的工作,不同小流域的沟(河)道状况存在较大差异。北京市各区(县)均对水系进行了详细的规划,各水系均有其明确的管理范围。

《中华人民共和国防洪法》及《中华人民共和国河道管理条例》对河道管理有明确的规定。

北京市对于山区沟(河)道的防洪标准和相关规划都比较完备,如《北京市市属水利工程管理范围、保护范围、清障范围》划定了主要河道、水库、橡胶坝等水利工程的管理范围和保护范围。对于无堤防河道,其设计洪水淹没线是规定的管理范围界线,如《怀柔区防洪规划》规定“防洪标准为20年一遇的河段,河道管理范围由河道设计洪水位确定,为河道20年一遇洪水位边线”[8]。因此,小流域治理工作应与沟(河)道所在流域的防洪规划、水系治理规划等相协调,治理标准及管理范围应一致。

综上所述,可根据各沟(河)道的相关规划、护岸工程确定河道管理范围,以水域或护岸外缘控制线作为水域范围边线。

2.3 已建生态清洁小流域三道防线划分方法调研

2017年7—10月笔者对北京市各区(县)已建清洁小流域的特征、类型等进行调研后,选取大甸子、四窝铺、大沟、杨树下、庄户沟等十余条典型小流域进行深入分析。现对典型小流域的设计资料及地形数据等统计、汇总、归纳如下。

(1)生态自然修复区的划分均以地面坡度25°为标准,该区其他指标如植被覆盖度、人类活动影响、土地利用等具有明显一致的相关关系,区域内均为植被覆盖度高、人类活动影响少、位于坡顶的次生林或水土保持林。

(2)河湖库周边生态保护区治理措施较为单一,一般以现状自然沟道形态为主,在满足行洪要求的前提下进行局部整治,但现有的划分依据较为模糊。

(3)现有生态清洁小流域建设往往包括对主沟或一级支沟沟道的治理,各沟道治理的防洪标准基本为10~20 a一遇,以10 a一遇居多,并由此确定沟(河)道管理范围。

(4)村落段沟(河)道多有护岸,非乡村段沟(河)道两侧植被缓冲带特征明显。

综上所述,认为:坡度是确定生态自然修复区的确定性指标,可作为划分该区的唯一依据;水域范围应以防洪治理标准为确定依据,在划分河湖库周边生态保护区时充分考虑沟(河)道两侧现有林草地缓冲带分布,以满足水源保护要求,应根据沟(河)道防护特征分段确定,并与防洪工程布设、河道管理范围相协调。

2.4 划分指标的确定

2.4.1 坡 度

坡度≥25°作为确定封育范围的依据,在水土保持有关法律法规、条例及规范中都有明确规定,且在实际应用中也较为合理,因此可作为划定生态自然修复区的唯一指标。

2.4.2 水域及护岸范围

水域及护岸范围是确定河湖库周边整治区的基础,应在划分时与沟(河)道管理范围相一致。

北京市把高程100 m等高线以上、地面坡度≥5°的区域内河流归属于山区河流[9]。划定水域及护岸范围时,应根据其具体情况分段进行。已建有堤防工程的河段,应根据其管理范围确定;对于无堤防的沟(河)道,其管理范围控制线根据历史最高洪水位或设计洪水位来确定。值得指出的是,河道管理范围还包括各类防洪工程、水资源利用与保护工程、生态环境保护工程,因此在划定时应根据工程建设规划要求,预留工程建设用地,并在此基础上确定管理范围边界线。

2.4.3 河湖滨岸缓冲带及截污工程范围

河湖滨岸缓冲带指建立在河湖、溪流和沟谷沿岸的各类植被带,又称为滨岸植被缓冲带[10],具有保持水土、减少农业废水对流域水体的污染、保护生物多样性等多种功能[11]。

美国农业部林务局(USDA-FS)1991年制定的《河岸植被缓冲带区划标准》规定在三区缓冲带中,第1个缓冲带的宽度为4.5 m,第2个区域宽度为18.0 m,第3个区域宽度为6.0 m[11]。目前,关于有效控制污染物的缓冲带最小宽度认识差别较大,有些学者建议为10 m[12],而有的学者通过试验认为3~5 m宽的缓冲带能够拦截50%~80%的污染物[13];诸葛亦斯等[14]认为,缓冲带宽度应达到20 m;Mander在研究了爱沙尼亚和美国的河岸缓冲带功能后指出,河岸缓冲带是指河岸的林地、灌丛(5~50 m宽)或草地(50~200 m宽)。笔者认为,沟(河)道缓冲带的宽度应为5~20 m,最小极限宽度为3 m;湖库的缓冲带最小宽度应为20 m,并与其防护林保护范围一致;对于地下截污工程而言,其宽度可与缓冲带宽度重合。

2.5 三道防线划分方法

综上,对小流域三道防线划分方法总结如下。

(1)由坡度确定生态自然修复区的范围,25°是划分标准。

(2)由河道管理范围及河湖滨岸缓冲带宽度、截污工程宽度确定河湖库周边生态保护区。依据沟(河)道堤防建设及两岸缓冲带分布情况、土地利用情况、水利工程建设情况,对沟(河)道分段确定其管理范围和最小缓冲带宽度,并以截污工程占地宽度修正该区划分结果。

(3)划分生态自然修复区和河湖库周边生态保护区后,这两区之间的范围即为综合治理区。

3 划分方法的验证

选取北京市平谷区某典型小流域进行验证。该小流域属于燕山山脉岗台阶地,总体地势北高南低,地貌以低山丘陵为主,东、西、北三面环山,南部为平原,流域面积为18.37 km2,流域内林草平均覆盖度为84%,地表坡度在35°以内。

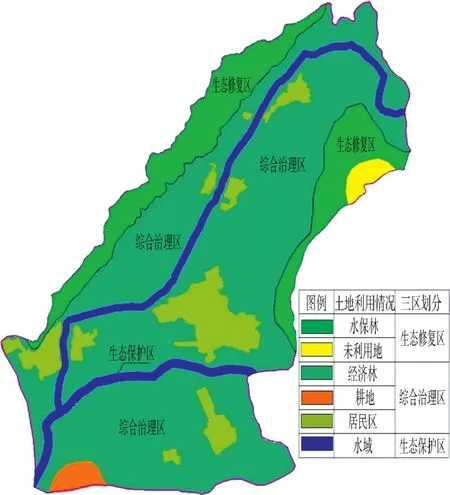

原小流域治理对三道防线的划分结果(见图1)为:生态修复区位于流域内的山顶或坡地上部,坡度一般大于25°,面积约为3.16 km2;综合治理区位于坡地中下部和坡脚,坡度小于25°,面积约为14.25 km2;生态保护区主要位于河流周边,面积约为0.96 km2,是水环境敏感区,地表水容易受污染。

图1 原三道防线划分结果

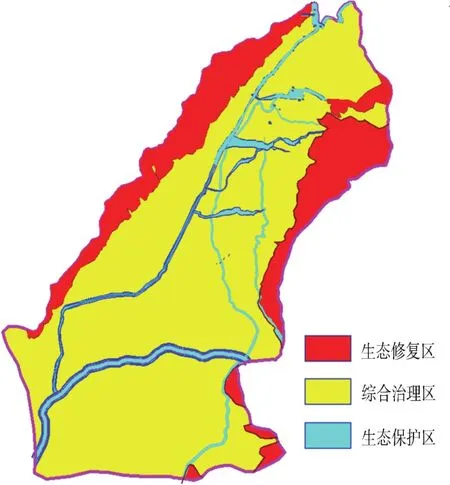

本次三道防线划分验证,首先,由GIS生成地面坡度图,确定地面坡度≥25°的区域;然后,在确定小流域主沟道的基础上,识别小流域内各类水系工程,根据沟道类型、形态、防护状况、两侧占地及土地利用类型对沟道进行分段,分段确定沟(河)道岸线外缘控制线和管理范围、缓冲绿化带范围,从而确定小流域沟(河)道周边生态保护区范围;最后,根据原生态清洁小流域建设规划设计进行修正,原设计中局部排洪细沟也列入沟(河)道周边生态保护区范围,由于无截污工程布设,因此其占地无需考虑,最终的划分结果见图2。

由图1、图2可以看出:以坡度≥25°为划分依据的生态自然修复区划分范围与原小流域治理中划分范围基本一致,表明以坡度为生态自然修复区的划分指标可操作性较强,且结果精确合理;现有水利工程对小流域三区划分结果影响较大,小流域北部西域水库的存在造成原规划中对小流域主沟道识别及划分出现中断现象,把一级支沟误认为是河道主沟道,同时该水库管理范围未纳入河湖库周边生态保护区;本次研究,合理设置缓冲带以后的滩地区沟(河)道生态保护区范围随地势从上游至下游逐渐加宽,并与两岸滩地农田进行了有效的分割,可实现对河道的有效管理和保护。

图2 本次研究三道防线划分结果

4 结 语

三道防线划分即确定生态自然修复区与综合治理区之间、综合治理区与河湖库周边生态保护区之间的界线。本研究以现有三道防线划分方法为基础,对划分指标体系和典型小流域进行调研分析,提出并实例验证了小流域三道防线小尺度划分方法:坡度是确定生态自然修复区范围的关键性指标,25°是划分标准;由河道管理范围及河湖滨岸缓冲带宽度、截污工程宽度确定河湖库周边生态保护区;生态自然修复区和河湖库周边生态保护区之间的范围即为综合治理区。