天籁之声,笛韵之魂

2019-07-17赵晓鸥

赵晓鸥

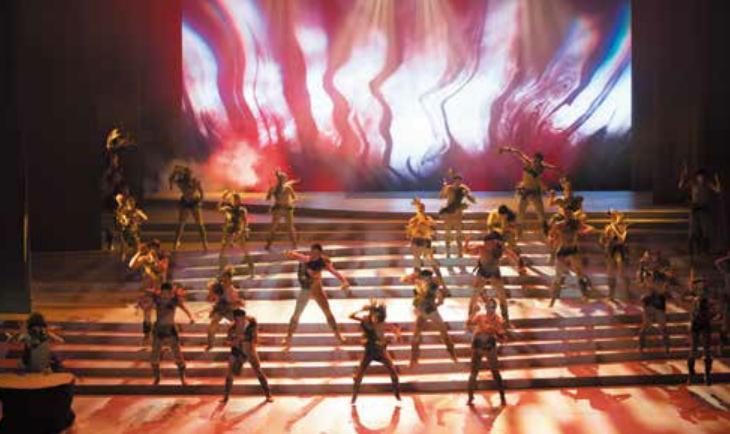

2018年末,上海的音乐舞台再次迎来了一场中国民族器乐的盛宴——由著名笛子演奏家唐俊乔领衔主演的原创大型民族器乐剧《笛韵天籁》。这是上海音乐学院承接的国家艺术基金项目,其独特的表演形式、绚丽的舞台造型、抒情的音乐叙事及精湛的演奏,带给观众别开生面的艺术场景。我有幸指挥演出了这场音乐会,在营造“天籁之声”的同时,更领略到了“笛韵之魂”。

《笛韵天籁》首演于2018年“上海之春”国际音乐节,出品人为林在勇,由许舒亚担任音乐总监,唐俊乔担任制作人与领衔主演,代晓蓉担任视觉总监,徐瑛担任编剧和导演,主创阵容堪称豪华。“民族器乐剧”是一种突破常规的新体裁,将原本以音乐会的形式呈现的音乐作品以戏剧叙事线索贯穿起来,最早出现于2017年中央民族乐团创作的《玄奘西行》中。《笛韵天籁》对于“民族器乐剧”的理解更进一步,该剧主要围绕竹笛这一中国民族乐器从八千年前的骨笛,发展到二十一世纪的竹笛艺术的历史演变过程,生动形象地记录了中华文明的进步发展历程,用人类早期先民为了生存向动物展开杀戮,到自觉弃骨笛、取竹笛,再到用竹之气节、竹之坚韧比拟人的风骨与不屈的精神这一过程,象征着人类从低层次的生存追求到高层次的至善、大美的精神境界。

《笛韻天籁》由中央音乐学院和上海音乐学院的四位青年作曲家携手创作。作为一部跨界融合的原创大型民族器乐剧,其最大的亮点在于:以器乐音乐来塑造每一个人物形象、以无词演绎来表述交响叙事。作品由四个乐章构成:第一和第二乐章主要以骨笛为核心,围绕骨笛在原始社会中从非音乐功用到“伶伦作律”的传说,以唐俊乔饰演的“乐神”作为核心人物展现笛从工具到乐器的转变。第三和第四乐章与前两个乐章在戏剧背景上有着很大的时间间隔,主要描绘笛在文人社会中所隐喻的一种品格与文化。四个乐章各有特点,既有原始的狂放,又有朦胧的诗意。作曲家们以竹笛这个历史悠久的中国民族乐器作为角色主体,辅以西洋交响乐队及女声合唱团的伴奏,将原始的狩猎场景、“乐神”以竹为韵的唯美画面、亭台楼阁自然飘逸的神人对话、人世间的天籁之声逐一展现。

指挥这部大型民族器乐剧,于我而言无疑是一个新颖的挑战。与其说这是一部交响音乐作品,不如说它是一部情景叙事器乐音乐剧,以西方交响的手法、民族器乐的语言、现代科技的声响和传统音乐的音调,讲述历史、自然、人生和希望。面对这样的艺术形式,指挥就犹如一位叙事者,讲述着笛韵之魂的故事,挥舞着天籁之声的寓意。

在当今时代,舞台音乐的表现形式越来越多样化。随着多媒体技术的不断发展,有时为了剧情及音乐更好的表达,会预置一个多媒体声部,指挥家在指挥乐队演奏的同时,还需使两者最大限度的交融于一体。在《笛韵天籁》的第一乐章“逐”中,便使用了这种手法,用预置的声效场景声部来演绎原始社会中人类狩猎的狂野场面:刀光剑影、野兽的叫声、人们追逐野兽的喊叫声等等。现场乐队使用弦乐声部和以两个中国大鼓为主的打击乐器组,与预置声部交相呼应,惟妙惟肖地展现出原始狩猎的惊心动魄。

众所周知,指挥是乐队的核心人物,他率领、驾驭乐队,并在一定程度上决定了音乐表演的质量和水平。正如通常辞典中所定义的那样:指挥根据音乐作品的内容和风格,以手势、身体动作和面部表情指示节拍、节奏、速度、力度、情感等的各种变化,引导全体演奏(唱)者将乐曲按照其意图表达出来。通常指挥家在指挥乐队演奏传统作品时,速度不可能是一成不变的,乐句与乐句之间、段落与段落之间都会留有气口。那是乐句的呼吸,乐语的意会,乐感的自然表述方式。音乐是因情、因景、因人、因心而变化的,作品的每一次演奏都不可能完全相同,每一个音符、乐句都会根据情绪发挥的不同而发生变化,微小的速度差异通常不会影响原有情感的表达。

但在《笛韵天籁》中,由于预置声部的速度与音响完全是事先定制的,现场乐队的演奏在很大程度上受制于它。乐队必须在节奏和速度上与预置声部完全同步,否则两者便无法很好地融合起来。为此,我在指挥台旁放置了一个电子屏幕的“Click”装置来拍打无声的速度,有时音乐还要求做渐快的处理,指挥必须时刻紧跟“Click”的速度,只有指挥的拍点与预置声部的拍点吻合,乐队才能与预置声部相契合,从某种程度上来说,这个“Click”是指挥的“指挥”。不仅如此,指挥家还要在乐队与预置声部融洽和谐的基础上,指挥乐队充分表现出音乐的起伏、快慢、强弱等变化,其难度可想而知。这似乎是一场物与人、科技与艺术、理性与感性的“博弈”。

在第二乐章“作律”中,作曲家戴维一在很多方面借鉴了电影音乐。在乐队分布方面,作曲家将合唱团置于舞台上,作为乐队的“延伸部分”,以形成一种类似于多声道立体声的听觉效果。在配器布局方面,作曲家着重强调音响整体的色块对比,以配合场景的描绘与变化,类似于协奏曲的写法,强调从独奏、全奏到交响的音响层次的推进与变化。指挥家控制着音乐中音响的主次及对白呼应,需要非常细腻地处理各组乐器音量及音色的变化。例如,在“乐神”独奏出现时,弦乐声部以长音的方式做和声铺底,在语气强烈处,圆号与合唱进入并逐渐淡出。此时,弦乐揉弦的处理,包括节点、幅度与变化都直接影响着整体演奏效果。在“丛林”一段中,以打击乐器组奏出的节奏型为动力开端,铜管、弦乐与合唱渐次进入,然后由圆号、长号与合唱交替演奏旋律。在这样一段情绪渐进的大段落中,如果音响推进得太快,之后就会显得动力不足;但若推进得太慢,又会显得拖沓滞后,情绪不到位。因此,音量的把握对于指挥来说至关重要,手臂挥动的幅度必须严格控制。

有评论对第三乐章“竹韵”做了如下描绘:“竹笛虚颤、飞指、打音的音色变换,简约质朴的轻纱帷幔、亭台水榭的水墨意韵、台上三两人组合的点缀,勾勒出江南文化的视觉氛围。”作曲家杜薇在这一乐章中融入了大段的昆曲唱段,营造一种儒雅、飘逸、清秀的音乐风格。杜薇使用了汤显祖《牡丹亭》之“游园”一折中的“步步娇”作为该乐章的头尾素材,中段则引入了苏轼的《定风波》为素材。昆曲是我国最古老的剧种之一,其唱腔典雅婉转,表演极其细腻,主要的伴奏乐器为曲笛。这样一段有着浓郁中国特色的戏曲音乐,使用西洋交响乐队为之伴奏,绝非易事,指挥必须控制好昆曲人声、曲笛与交响乐队之间的音响平衡。这一乐章的乐队配器非常精巧,使用了古筝、中阮、笙等中国民族乐器,西洋乐器除弦乐外,还加入了颤音琴、马林巴、吊钗、非洲鼓、竖琴等音色与该乐章音乐形象较为融合的乐器,并配以女声四部合唱。

如今,青年指挥家对中国戏曲的接触较少,除了在课堂了解的知识外,没有什么实践经验,《笛韵天籁》中大篇幅的昆曲选段,对我来说无疑是个很大的挑战。

有一篇文章在談到指挥艺术时指出,指挥“事实上也是在某种程度上对音乐二度创作的一部分,乐队之于指挥就如同乐器之于演奏者,都是演奏,只是表达方式不同,但相同的是演绎音乐的思维模式……指挥与音乐之间没有任何隔阂才是最得体的演出状态。作为音乐表演的灵魂所在,音乐的节奏弹性与句法也是表演过程中不能忽视的要素,每一部音乐作品都有属于自己的韵味与统一性,这就要求音乐指挥能洞察音乐作品中每一个节奏组的演奏趋向,并对它们进行系统的分析,赋予其流动的乐思与内涵,将本是一个个单独的音符重新塑造,形成完整的乐句,完成对乐思与作品内涵的流畅表述。”

于是我不断地听录音、查资料,花费了大量的时间去学习与理解昆曲唱腔的特点,去思考怎样把这样一大段优雅飘逸的唱段融入到以西洋乐器演奏为主的音乐背景之中。指挥不仅要对演奏法有着非常细致深入的了解(如弦乐弱音器的运用、弓靠近指板演奏、靠近琴马演奏、弓杆击弦等),而且要时刻关注昆曲演唱、曲笛演奏与各个乐队声部及合唱声部之间音量、速度、气口的融合与平衡。另外,我还对类似打击乐吊钗的敲棒的质地材料、弓杆击弦由快到慢的速度频率等细节做了考虑与处理。

第四乐章“天籁”是根据作曲大家郭文景的笛子三重奏《竹枝词》编配而成的,是整部作品的重中之重。青年作曲家马懋玄为本乐章进行了精心的配器。除了竹笛乐团外,交响乐队运用了非常少见的弦乐组、铜管组加上打击乐器组的配器方式,事实上是把木管组的演奏空间让给了竹笛乐团,以求得最大限度的音量平衡和音色的层次感。铜管组,尤其是长号、大号等音色浑厚的低音乐器对于竹笛乐团在音响上的衬托极为重要,指挥既不能让这些乐器喧宾夺主,又要最大限度地给予以高音音色为主的竹笛乐团足够的支持,在慢速时稳重有张力,在极快速时吐音清晰不拖沓,令音乐在最后达到全剧的最高潮。为了达到这样的效果,我与乐队反复进行排练,不断平衡两者之间的关系。最后一段急板乐段,竹笛乐团与交响乐队交相呼应,不断变变化的节拍大大增加了演奏的难度,对指挥动作的集中度以及手腕运用的灵活度提出了考验。

我完全赞同刘伟在《关于指挥图式语言中“停顿”的运用》一文中的论述:“指挥艺术,就是全心身地理解、体会、研究音乐作品的内在含义,运用自己独特的‘语言形式,尽可能完美地解决好作品中诸如旋律、音准、节奏、和声、织体、音色、结构、句逗、呼吸、演奏法等等一切技术问题,从而正确忠实并具有独创性的解释作品的内容与意境,率领乐队或合唱队将其生动地传达给听众的一种再创造的艺术。由此可见,指挥家不仅需要有广博而深厚的音乐知识与修养,而且还要有敏锐的听觉、音乐超常的内心感知力、卓越的组织才能、准确明晰的指挥图式语言等等。”

二十一世纪是一个艺术走向多元化、文化走向大融合的世纪。我们无法抗拒历史发展的潮流,指挥技艺的多元化是发展的必然趋势,作为中国新一代指挥家,应坚持不忘传承、不断创新,只有这样才能讲好中国故事,传播中国文化。