试论陶瓷器物中的佛教艺术精神

2019-07-17黄吉宏

黄吉宏

(景德镇陶瓷大学,景德镇市,333403)

0 引言

佛教自东传中土多以汉明帝释梦而入西域求法而建“白马寺”首刹为标志,随后汉译《四十二章经》等兼具大小二乘贯通的典籍输入与魏晋南北朝玄学相格义的风流、隋唐佛学“五家七宗”的创派、至入宋以后“三教激荡”,佛教遂融合为中华传统文化的重要组成部分。宋景德元年(1004),地处昌南一隅之景德镇因宫廷御瓷赐号“景德年制”而天下咸称惯用,在百工历代瓷艺题材的工艺传承中与佛教艺术精神多有涵摄。如明高濂《遵生八笺》载元明景德镇曾大量生产仿宋代官哥二窑产佛前供水碗,仿金银器式样之佛前供器净瓶,清代维稳崇佛也曾下令大造供器和赏器以密切满蒙藏上下层的交往礼俗和民众宗教的心理诉求,以佛陀、佛塔、天王俑、观音、弥勒、达摩造像与各种佛教装饰图案八宝、七珍、莲花纹、忍冬纹、璎络纹、手印等装饰技法融入陶瓷器物创作中,将与形而上之佛教教义与形而下之有形形象、图像纹饰相陶冶,从而表征了陶瓷艺术中的恭敬礼佛、增益祥瑞,怀柔行治、利乐有情,慈悲双运等人文关怀,将释教的经义与中华固有的儒道文化意蕴符号以佛艺共生共荣的艺术图景而如实地呈现出来:其内容往往不离生生之德,极广大而精微。诚如国学大家钱穆先生所论:“西方文化以宗教、科学为本,中国文化以道德、艺术为基本。”

就法益的判教、机锋、分合、宗本而论,缘起论是理解和贯通中印之间历史上的佛陀、信仰的佛陀与佛陀遗教的整个座基。“从原始佛教、大乘空有两宗、佛性理论、中国佛教“真常唯心”系乃至人间佛教考究都揭示了缘起论在整个佛法中的地位与作用。[1]陶瓷器物与佛教具象透过景观、形像、法益的因缘聚合,凝固了文以化成的多维意蕴,同时又赋予不同时代关照图像、塑形、贲饰以多元综合的形式, 以下从造像、纹饰两方面具体展开图像的精义诠释。

1 塑形以像,宣导佛陀本怀

图1 黑釉楼阁佛像魂瓶

图2 唐三彩天王俑

图3 青白釉观音像

图4 元代青白釉水月观音像

按佛典《信心铭》谓解脱有理入和行入二门。佛教从生老病死等人生的切要问题出发,从现量界之感念,转爱根之眼耳鼻舌身意等识,思接智——境之理性怀疑与真俗二谛之常态。亲在的浮生若寄之感慨,在入世的儒学“未知生,焉知死”的“六合之外,存而不论”中不经意间与原始佛教般若性空、涅磐实有的教义中冥通,实为后世达摩东渡作壁上观之禅而成中国化佛教“心能转物、即同如来”的主体心性论“预表”。“一空同两,齐含万象”的中国化佛教典范禅宗犹如中国传统雕塑工艺注重点、线的原初结构理式,成为慧解脱的简易、平易、权易的代名词。虽然南北朝时期研习佛教经典曾形成过佛教“义学”的深厚传统,然中印之间文明的互鉴与风土播化的造像样态仍是依持佛陀本怀的“本际”与“边际”的损益为主。

1.1 佛迹造像

初期佛教艺术本无造像,多以舍利安置的容器外加装饰,以法轮、台座或佛足迹、菩提树等作为佛的象征。“原始佛教属于排斥造型艺术的实践性的宗教”,经过阿育王、贵霜王朝迦腻色迦王的大力弘法,各种佛塔以及为了恭迎佛陀舍利的造塔造像活动逐渐兴盛,为后来佛教艺术相关佛、菩萨等形象的程式化、系统化、象征化提供了丰厚的社会土壤。

佛像作为佛教的象征,是佛教借以弘扬经律论三藏教义的典型代表。初传东土之际,造像多附着于谷仓罐这一类的冥器上。如中国国家博物馆藏的三国吴时期制作的“黑釉楼阁佛像魂瓶”(图1),就贴塑有20 多尊佛像。分三层:下层腹部贴塑佛像、铺首和鱼;中间层门前佛像1 尊,门两旁的阙有小罐和佛像;上层方形小屋的四面开门,门内各有1 尊佛像围绕,还有1 圈佛像。总体延续汉代传塑艺,佛像重整体排列的气势。

1.2 天王俑

唐代陶瓷佛教造像中,唐三彩制品最精彩,最常见的是天王像,如陕西历史博物馆馆藏的“唐三彩天王俑”(图2)。天王像多被塑造成威武勇猛的武士形象,是唐朝葬仪的重要组成部分,与各种镇墓兽一起,共同起到镇墓的作用。

1.3 观音像

宋代盛行禅宗修行的社会风气,较之唐塑的雍容华贵,宋塑佛像更显“慎独”之美。如南宋时期景德镇制作的青白釉观音像(图3),尽管流传至今,其颜色多已脱落,但我们仍然可以看到观音像只有袈裟、璎珞等部分区域施青白釉,其余部位都是素胎,后来用红色、蓝色等彩料进行彩绘的工艺烙印。

元代陶瓷佛教造像的烧造技艺和艺术水平百尺竿头,更进一步。如同样是景德镇制作的“元代青白釉水月观音像”(图4),通体施青白釉,其釉色充分体现了景德镇青白釉的呈色特点,青中泛白,白中闪青,胎质洁白细腻。手足刻画逼真,镂雕亦十分精细,充分显示了元代瓷造像的釉色、造型之美。

1.4 佛塔与四灵组合造像

而随着宋元儒学“回向三代”与佛道思想的进一步融合,兼具礼敬“佛迹”与中土“四灵”图腾的中国化佛教陶瓷艺术典范逐渐衍创,典型的器物造型如“元代影青釉里红四灵塔式罐”(图5)。

该四灵塔式罐 , 既融合了传统《礼记•礼运》篇所载“四灵”麟、凤、龟、龙的形象,又将敬天、应时的华夏民族心理呈现在春麟、夏凤、秋龟、冬龙的四时旋转圆雕意向中。四灵配四时,即春麟、夏凤、秋龟、冬龙,仍取四时。而在四灵之中以龙为长,其中龙能变化、凤知治乱、龟兆吉凶、麟性仁厚。罐首冠以“顶塔式”的“佛迹”钮盖,达到装饰与造型、器物礼制、功用与审美兼容的多重效果。

1.5 僧帽壶与多穆壶

“僧帽壶”称呼,多因其为蒙藏地区佛教僧侣做法事时的用器宗教器皿,造型壶口酷似僧帽而得名,并由金属转而为汉地瓷器材质仿造赐予。元季明初赣鄱大地经历“混一海内之业,肇于鄱阳一战”的大势,在“华夷之辨”与明初帝王“直追汉唐”风尚的多重影响下,汉地佛教塑像又有回溯中国化佛教教义的造型特征。同时,为了怀柔拘靡边疆或少数民族上层,在以御窑烧制的赏器、供器中往往也会融入少数民族器皿的造型风尚。

图5 元代影青釉里红四灵塔式罐

图6 明永乐甜白釉僧帽壶与明宣德青花僧帽壶

图7 清乾隆瓷质粉彩八宝勾莲多穆壶

图8 德化窑白釉观音坐像

如美国大都会艺术博物馆馆藏“明永乐甜白釉僧帽壶”与台北故宫藏“明宣德青花僧帽壶”(图6)在造型与装饰上达到了“华风”与“夷俗”的双重统一。 同样,多穆壶也是一种盛器,多流传于蒙、藏少数民族地区,藏语称为“勒木”,蒙语中称为“东布壶”,内地称为“多穆壶”,一般用于盛酥油茶,起初多为木或金属制成,而后适应帝王赏器等需要而在汉地以瓷质多穆壶带粉彩、青花、仿木釉、金属等图案烧造。清顺治、康熙、雍正、乾隆皆礼佛以示怀柔之治。器物意蕴,体现了统治者对边疆既承载了治理“恩威并举”的预期,深深打上了宗教与社会之间柔性教化中希望多民族团结、和谐多元的精神烙印。

1.6 何氏观音

进入明代中叶,以福建德化窑“名人名塑”为典型的南方产瓷区迎来新的佛教塑像鼎盛期,其中以何朝宗的制品最具代表性。如现藏于北京故宫博物院的“德化窑白釉观音坐像”(图8),衣褶灵动,肢体若隐若现,背后戳印阴文篆书“何朝宗”三字葫芦形印章款。

此外,现藏于上海市博物馆的“渡海观音”(图9),天津市博物馆的“坐像观音”(图10),重庆市中国三峡博物馆的“如意观音”(图11),现藏于香港艺术馆的“持经观音”(图12),广东省博物馆的“坐岩观音”(图13),现藏于河南省新乡市博物馆的“高髻观音”(图14),现藏于泉州市海交馆的“渡海观音”(图15)、“披坐观音”(图16)以及现藏于德化陶瓷博物馆的“祥云观音”(图17),这些观音造像既有佛典教义对观音“圆悟圆应”、“般若观照,耳根圆通”等大悲同体之文化表征,又有法乎闽地海派地域风土神情烙印,让人可敬可亲,“望之俨然,即之也温”。在茫茫大海之上,宗教人物塑像之淑世性与祈祷显应,按《妙法莲华经观世音菩萨普门品》屡次宣导一心称名观世音菩萨而“寻声得救”,给予海上之人定心安心之感,在危难之际更显慈航普渡的普门行愿加持之境。

1.7 达摩造像

图9

图10

图11

图12

图13

图14

图15

图16

何朝宗另一中国化瓷塑“达摩”,亦存世较多。“达摩”被誉为中土“教外别传”之禅宗初祖,现馆藏故宫博物院的“达摩立像”(图18),赤足立于汹涌的波涛之上,“纵一苇之所如,凌万顷之茫然”。衣袂飘荡,浪花翻卷自如,颇富动感。另一具山西博物院馆藏的何氏“达摩造像”(图19),通体象牙白釉,温润似玉,双眼威严怒目,石旁僧履一只,仿佛诉说着东渡以来未能符契金陵梁武帝之问而继续北上,面壁嵩山的历史图景,整体造型形神兼备,动静一如,气韵生动。

2 贲饰以纹,边际性灵图景

明清以来随着儒佛道三教的融合与佛道世俗化进程的推进,民间博物图录的风行、宝卷宣讲、酬神行像等仪式、音乐等表现佛教教义与艺术的生活化、人间化、民俗化趋势的发展,为不断和合百姓日用、世俗伦理的佛教陶瓷装饰纹样提供了的社会空间与文化土壤。钱穆先生谓文化乃一大生命,“中国人乃求即时即地,在个人真情实境中,内心深处,求天机,觅出路”。下面以莲花纹、忍冬纹、璎珞、手印为个案,来说明佛教题材纹样对中国陶瓷制作的影响。

2.1 莲花纹

莲花,中土器物装饰古已有之,如青铜名器“春秋莲鹤方壶”,又因“出淤泥而不染”的秉性而为士人推崇,喻其风骨“高洁”。佛教传入中土后依佛陀“莲花化生”与菩提树下成道而为“佛迹”之象征。莲花与菩提叶的装饰组合,在南北朝时大量呈现,如在“南京东郊灵山出土的南朝青瓷莲花尊(图25)和青釉仰覆莲花尊(图26)”[2]出土的陶瓷器物中可以得到佐证,二者腹下部都出现了贴花菩提叶一周,并僧团、世俗社会所接受。

另外,汲取北方龙门、云冈等石窟的莲花形柱基来装饰的莲花尊,以及后世莲花座来表征佛教“庄严国土,利乐有情”的教义在追求莲花“质本妙洁”与俯仰天地、和光同尘中见造型与装饰的显微无间,如装饰上覆下仰的莲瓣,将器皿稳重与莲纹的合体融为一身。

2.2 忍冬纹

莲花纹和忍冬纹作为中土佛教艺术典型的装饰纹样,在各类材质与造型艺术中颇为流行,其源头可以上溯印度本土早期信仰崇拜和无佛像时代。尤其是融合希腊化艺术(Hellenistic art)、波斯文化以及草原游牧各族文化的贵霜时期(Kushan Period)之犍陀罗艺术(Gandhara)为佛教东传中土,并逐渐改变了中国汉代以前以动物纹样为主的格局[3]起到了重要的媒介作用。

此外,莲花纹还时常与冬不凋谢之忍冬纹作装饰,应用到陶瓷装饰上,常以三个叶瓣和一个叶瓣互生于波曲状的茎蔓两侧。如传世的南朝青釉刻花忍冬纹单柄壶(图27)、北朝铅黄釉绿彩莲瓣纹罐(图28),达到了装饰与技法的完美结合。

2.3 璎珞

从佛教陶瓷装饰的演变来看:元代景德镇多用瓷泥小圆珠直接粘贴在瓷坯上组成璎珞图案(图29 局部)或用瓷泥细条粘贴后刻画横段而成,入明以后或以二次烧成彩绘,与传统“中华五色”的设色效果一脉相承。而以民国以来景德镇瓷雕大家曾龙昇创作的“三彩观音像”(图30)为例,该作品既有德化何朝宗一派素地婉约的余风,又能兼顾景德镇陶瓷材质的特殊性。像容、手印、持物、光背、观音身上彩绘珐法翠般的竹叶、环叩绿石般的宝珠。颈项胸前佩饰璎珞,手腕念珠饱满,局部描金,闪烁着月印万川、大乘闻声施度的灵光。整体的艺术形式达到了宗教仪轨与教义具象兼容效果。

2.4 手印

手印,即手指所结之印契。印,梵语 mudra^,巴利语mudda^,音译母陀罗,乃记号之意;又作印契、印相、密印等,为教义规范之表记。印有“有相”、“无相”两种区别。有相印即以色彩、形状、姿态表示之;无相印重在体会真意,举凡一投足一举手等一切动作皆是。

举清代乾隆粉彩扎道不动佛(图31)为例:不动佛,在唐代密宗有时被尊奉为主尊毗卢遮那佛。位于山西朔州应县的佛宫寺释迦塔第二层对应的“五方佛”之中心与东方世尊阿閦如来所结手印可以符契。佛典《楞严经》、《悲华经》、《维摩经》《不动佛刹土庄严经》与唐三藏法师玄奘奉诏译《拔济苦难陀罗尼经》中皆以其庄严之像表安稳如大地,依触地印降魔调伏身心。该尊粉彩扎道不动佛,既体现了乾隆时期对密教的崇奉以及陶瓷装饰上的繁复多彩之美,也突出了密教仪轨“触地印”装饰的“有相”印契。该装饰佛像造型,基本保持了菩提伽耶原型中的“触地印”手印姿态,与当时所处的时代王室仪轨与密教思想相关,其渊源可追溯自公元七、 八世纪来自兴都库什/克什米尔地区的僧人所敬献给武后朝廷的造像。“菩提伽耶作为中古最重要的佛教圣地,菩提伽耶像原型于七世纪中叶由玄奘、 王玄策带回唐都长安、洛阳。此形象的两类原型随着佛教思想与仪轨在唐朝首都地区合二为一 ,融合为一种新型的触地印装饰佛”。[4]蜀地、敦煌、东亚的朝鲜半岛如“石窟庵”触地印坐佛菩提伽耶像(图32)等在各地广为流布、摹制、传播。菩提伽耶像是继笈多朝鹿野苑造像之后的八世纪第二种“国际佛教造像样”典范,具有印地佛像圆润与中土造像装饰凸现线条装饰之美的兼容并包特征。

图17 祥云观音

图18 故宫博物院的“达摩立像”

图19 山西博物院馆藏的何氏“达摩造像”

图25 南朝青瓷莲花尊

图26 青釉仰覆莲花尊

图27 南朝青釉刻花忍冬纹单柄壶

图28 北朝铅黄釉绿彩莲瓣纹罐

图29

图30 三彩观音像

2.5 八宝

“八宝”之意,有“吉祥八消净”、“吉祥八宝”、“八吉祥”、“八瑞相”等指称。具体包括法轮、法螺、宝伞、白盖、莲花、宝瓶、双鱼、盘长八种吉祥物,显扬佛教的基本教理和教义。举清雍正时内务府造办处珐琅作制造的画珐琅八宝纹法轮,工艺精湛,装饰图案富有层次,每一八宝器物图案均含特定的隐喻,体现了佛教艺术丰富的象征符号指向。

八宝形象的具体来源与演进经古印度到汉地、藏地的图案诠释,由相观形,籍色悟心,使得图像符号的视域层级不断地加持着观想的增上缘,象征意义十分丰富。轮之初为古印度兵器后被佛教吸收为法器,象征佛法永不熄灭,即“法轮常转”。法轮之辐数为“八”象征着释迦牟尼“下天、入胎、住胎、出胎、出家、成道、转法轮、入灭”八件人事。法螺按佛经上说象征释迦牟尼法音响彻寰宇的“妙音吉祥”。《大日经》有云“吹无上法螺”之句,风雅帝王清乾隆曾御制诗《海螺赞》谓:“法海之螺,梵天之器。以鸣贝唱,满字半字。释迦拈花,迦叶鼓琴。十方三际,弃音同音。置则寂然,奏则亮尔。”宝伞本为古印度皇室、贵族们出行时的仪仗用具,转为佛教遮蔽魔障,守护佛法的功能,象征“张弛自如,曲复众生。”大白伞盖佛母手中持伞与白盖佛教多指解脱烦恼,得到觉悟,藏传佛教视为证成戒定慧的象征。莲花质本妙洁,“出五浊世、无所污染”,象征洁净澄明之境。宝瓶在显密二教中作为净瓶或灌顶法器以修持福智圆满,灵魂永生。双鱼隐喻佛经莲花王舍身为鱼以渡人的解脱意。盘长如“卍”字,装饰佛胸前,表示威力强大。按藏族佛教八吉祥徽的说法对此有许多精致的符号解说和功能运用。[5]

图31

图32

图33 清雍正内务府造办处珐琅作制造画珐琅八宝纹法轮

图34

随着市井生活的繁荣,民国以来以各种乡土社会聚合的行业会馆,通过地方行业祭祀、赈济乐捐、仗义疏财、铺桥修路等慈善活动,进一步在佛教陶瓷造像上强化了明清社会“士商并竞”的风尚,从心理层面回应了几千年前阳虎对商人“为富不仁矣,为仁不富矣。”(《孟子•滕文公上》)的诘难,圆融了世儒“正其义不谋其利,明其道不谋其功”、“义礼两难”的蹈难,佛儒在财富观上经过历史的调试更加符契《大学》之道的本义,“生财有大道,生之者众,食之者寡,为之者疾,用之者舒,则财恒足矣。仁者以财发身,不仁者以身发财。”回顾佛教中国化的历史,中国佛教文化之所以能与传统的儒、道并列成为传统思想文化最基本、最重要的组成部分,一方面与佛教本身的特点有关,它能在一定程度上弥补中国固有的传统思想文化对生死问题关注或解决不够等某些缺憾或不足,另一方面与佛教在同中国儒道等的冲突与互融中日益走向现实的社会人生,日益铸就其现实性的品格也是分不开的。佛教所蕴含的对人生永恒幸福的追求在重视现实社会人生的中国这块土地上获得了新的生命力,得到了充分的发扬光大。[6]

简而言之,神圣性与世俗性作为哲学、宗教、艺术共通的两极。一方面,会馆行帮的乡土小传统反映了宋、明以来江南手工业技艺的精进和市镇商业发展的繁荣;另一方面,从景德镇乃至东南地区同籍会馆商人中常花重金在景德镇瓷厂聘良工定制以弥勒、天妃、马祖等造像,其深层次的宗教心理渴求既有儒商供养佛像以图生意兴隆,招财进宝的求财心理,又有在世俗经济大潮中对传统精神乐善济世、宅心仁厚的的自我诠释与伦理坚守。

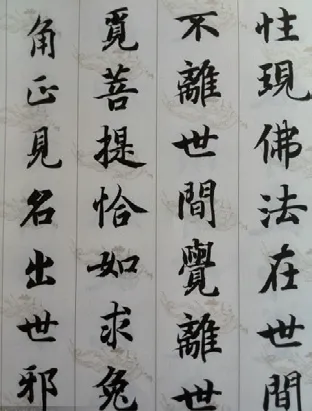

佛法在世间,不离世间觉;离世觅菩提,恰如求兔角。(图34)佛像为彻骨彻髓之象征。无论是佛教陶瓷造像还是装饰纹样技法,一切归因于伟大的佛陀及其神圣的“法义”象征。

按中国化佛教禅宗经典六祖慧能《坛经》中的故事结偈。故事大致是这样说的:西蜀善塑之僧方辩,依达摩嘱往韶州曹溪瞻礼慧能大师并塑就七寸慧能真相,虽“曲尽其妙”,然六祖随机设教,点拨方辩,须于“塑性”之上更解“佛性”。方辩护持六祖正法,以艺入道,六祖舒手,摩方辩顶,为其授记,成就“永为人天福田”的果地。结语

陶瓷器物与佛教文化相融摄而成就的佛教陶瓷艺术,总体上意蕴着历史上的佛陀或信仰佛陀的遗教为母题,借助陶瓷这一材质力图以艺术化的理“矢”印可美所牵引的心灵之“靶”,籍“悦目”的身体感受性——“赏心”的性理精神性——“宗教”的神圣“超脱性”,晋升艺术作品“成物”背后“成己”的力命层级。佛教陶瓷艺术的终极关切,意在手执尘世之术游心观物,以不同的作品形式使自己与他者皆能用之赏之玩之戏之。佛之究竟与艺之境遇在启示宇宙人生的殊胜义中窥见色相、秩序、节奏、谐和,朗然返归于“明心见性”的“第一义”中。