天津市城市居民最低生活保障标准的保障能力与调整机制探讨

2019-07-17许春淑吕楠楠

许春淑,吕楠楠

(天津商业大学经济学院,天津 300134)

1 文献综述与问题的提出

城镇居民最低生活保障制度在满足城镇低收入群体的基本生活需求与维护社会稳定等方面发挥着重要作用。最低生活保障标准是衡量最低生活保障制度的重要指标,它的高低直接影响被保障群体的生活质量。学者们对我国最低生活保障标准做了很多有价值的研究,大部分集中于测量贫困线的方法和方法的应用。最低生活保障标准的测算有两条思路:一是与收入挂钩,测算绝对贫困标准;二是与支出挂钩,测算相对贫困标准(祝梅娟,2003)[1]。因为以绝对贫困标准来测量的贫困线,其最低支出的范围就是用最低生活的标准来确定的,这个标准本身就已经将贫困相对化;而相对贫困标准测量贫困线又需要有一个合理的解释,这个解释又将相对贫困绝对化。因此在研究贫困问题时必须将二者统一起来,并在测量的贫困线中得到反映(马新文、冯睿,2005)[2]。沿着这两条思路,学者主要运用恩格尔系数法、市场菜篮法(又称必需品法)、收入比例法、马丁法、数学模型法等方法来测量贫困线。目前,在数学模型法中,因为数据的易得,使用最多的是扩展线性支出系统(ELES)(边恕,2014)[3]、拟合的收入分布函数(王競,2005)[4]以及结合弹性理论的扩展线性支出系统(ELES)(米红、叶岚,2010)[5]。结合贫困线的理论测量方法,学者们还用低保标准的理论值和现实的低保标准作比较,大多数学者得出我国现行最低生活保障标准水平偏低的结论(胡杰容、杨朔,2018;邓大松、仙蜜花,2015)[6-7]。还有的学者对现有的最低生活保障标准本身的科学合理性提出质疑,主张最低生活保障标准要和消费支出挂钩,而不是与收入挂钩,主张中心城市和地级市应该规定消费支出替代率的浮动空间(姚建平,2012)[8]。城市最低生活保障标准用“居民消费指数”作为调整的依据水平偏低(唐钧、刘蔚玮,2011)[9]。名义最低生活保障标准较高的城市,其实质救助水平并不高(高清辉,2008)[10]。但是,也有学者认为最低生活保障对象享受到的综合指标远远高于低保线,而生活在低保线边缘的困难群体可能享受不到任何待遇,从而降低了救助标准的科学合理性(杨宝山,2003)[11]。最低生活保障标准的调整机制设计,我国城乡最低生活保障标准的替代率总体呈上升趋势,但城乡之间、地区之间不平衡问题突出(褚福灵,2016)[12],各种标准的城镇贫困线差异较大,尝试确定阶梯性的全国统一的城市贫困线(陈宗胜等,2017)[13],进一步对城市低保标准多层次需求水平进行了实际测算(边恕,2014)[3]。大部分学者基于全国层面的城市最低生活保障标准研究,也有学者基于地区层面的城市最低生活保障标准研究,如马新文等[2]、胡杰容等[6]、邓大松等[7]分别对西安、北京、湖北省的城市居民最低生活保障标准进行研究。

通过对已有相关文献的梳理可以发现,目前学术界对城市低保标准的研究多采用实证研究和规范研究相结合的研究方法,侧重于从全国层面测算最低生活保障标准理论值,并与现有的最低生活保障标准进行比较,提出对现有最低生活保障标准的调整方案,但鲜有对地区层面城市低保标准的研究,即使对地区层面城市低保标准的研究也是侧重于对城市居民最低生活保障标准本身的测算,尚未结合低保标准的保障能力与调整机制进行全面研究,也未发现有学者对天津市现行低保标准的保障能力的研究。由于我国地区间经济社会发展不平衡,对全国层面的研究并不能涵盖地区最低生活保障标准特殊状况。因此,本文在借鉴相关学者研究成果的基础上,侧重对天津市现行低保标准的保障能力做出综合评价,借助ELES模型测算天津市低保标准理论值并与现行低保标准进行比较,发现其中存在的问题,并提出对天津市城市低保标准动态调整的相关对策。

2 天津城市低保标准的保障能力分析

2.1 天津城市低保资金支出和低保标准的现状

2.1.1 天津城市低保资金支出的变化趋势

我国城镇低保津贴标准是由各个地方的人民政府根据当地的实际情况制定的,而且低保制度对贫困群体的救助力度在很大程度上取决于当地政府的财政支付能力。

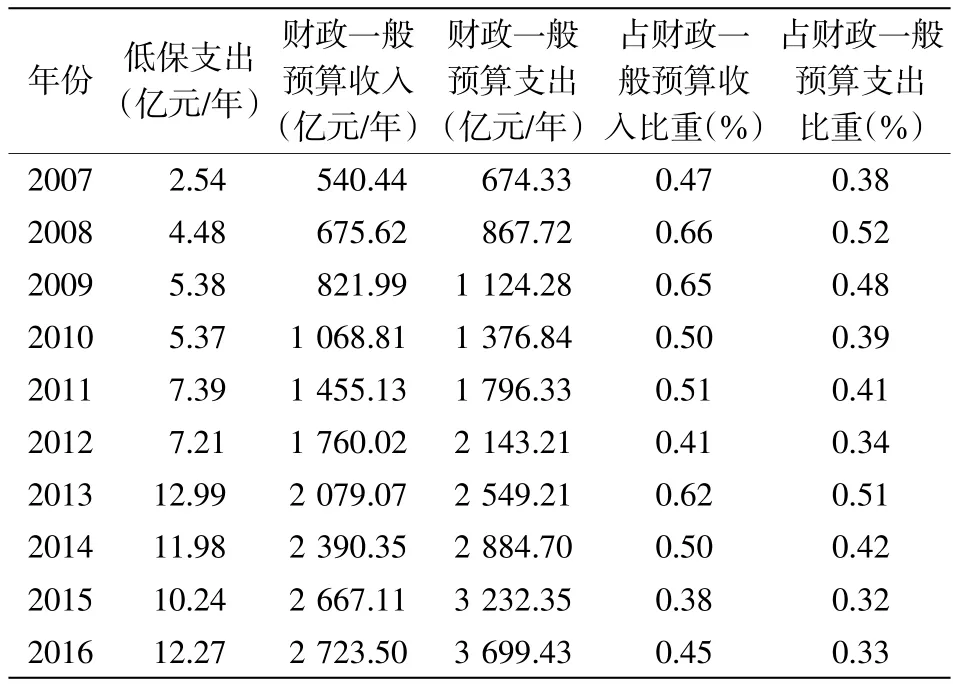

通过表1可以看出,天津城市低保支出从2007年的2.54亿上升到了2016年的12.27亿,上涨接近10个亿。但是低保支出占天津市财政一般公共预算收入的比重却从2007年的0.47%下降到了2016年的0.45%,甚至在2015年下降到了0.38%;占财政一般公共预算支出的比重也从2007年的0.38%下降到2016年的0.33%。总体来看,2007年到2016年天津城市低保支出呈上升态势,但是低保支出占政府财政一般公共预算收支的比重是处于下降态势的。

表1 2007—2016年天津城市低保支出占地方政府财政一般预算收支的比重

2.1.2 天津市人均GDP、人均可支配收入与低保标准增长速度

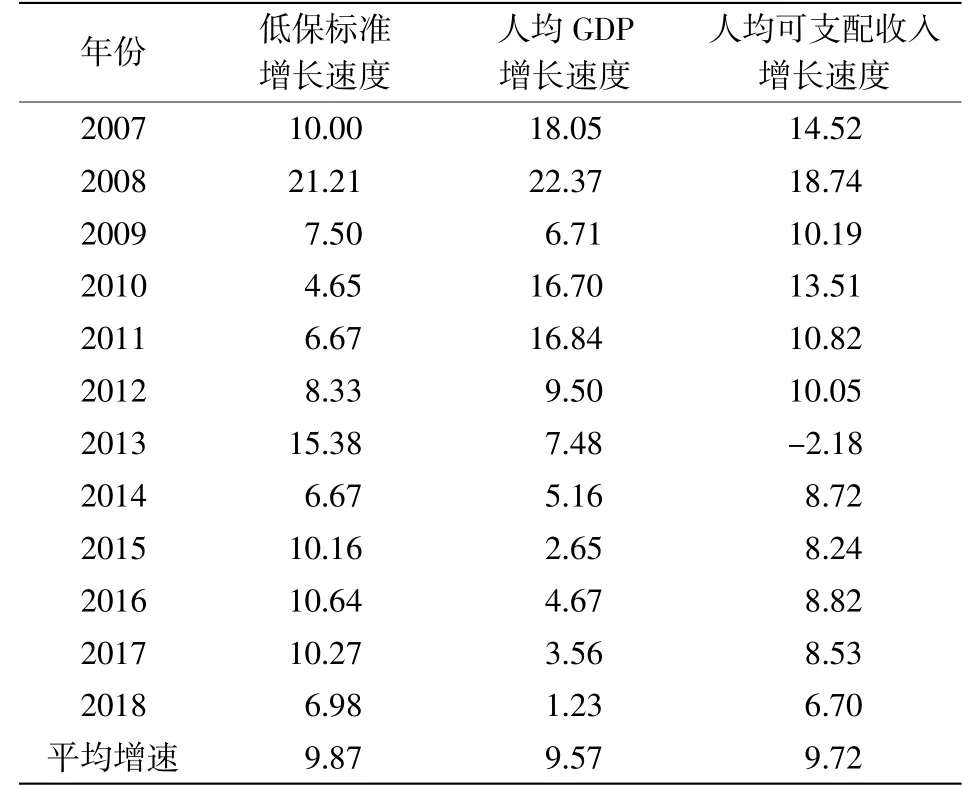

从表2可以看出,2007年到2018年间天津城市低保标准、人均GDP与人均可支配收入的年平均增速分别为9.87%、9.57%和9.72%,可见三者增长速度平均来看是趋于一致的,且低保标准的年平均增速要略快于人均GDP与城镇居民人均可支配收入的年平均增速。其中2009—2012年低保标准增长速度大幅度低于人均GDP、城镇人均可支配收入的增长速度,2013—2018年低保标准增长速度高于人均GDP、人均可支配收入的增长速度。

表2 天津市人均GDP、人均可支配收入和低保标准增长速度

2.2 天津城市低保标准对低收入群体生存需求的保障程度

城市低保制度的最初目标是为城市贫困居民提供收入支持以满足他们的最低生活需要。朗特里认为生活在绝对贫困中的家庭是指那些总收入不足以支付维持生存所需要的必需品,例如食物、衣服、燃料等[14]。英国的彼特·阿尔柯克在《认识贫困》一书中指出,“绝对生存建立在维持生存这个概念的基础上,维持生存就是延续生命的最低需求,因此低于维持生命的最低水平就会遭受绝对贫困,因为他没有足够延续生命的必需品。”[15]所以,就其本质而言,绝对贫困是基于“生计维持”和“基本需要”两方面缺乏维持某种基本生存和保障状态的能力。城市低保标准的设定必须以维护城市贫困居民的生存权为出发点,消除城市弱势居民的绝对贫困,保证他们生活所需要的最低商品以及服务的最低支出,与城市最低生活保障制度的最初目标相适应。计算天津市城镇低保标准与城市居民以及城市低收入居民的人均食品支出的比例,可以表明城市低保标准对低保群体的生存需求满足程度。

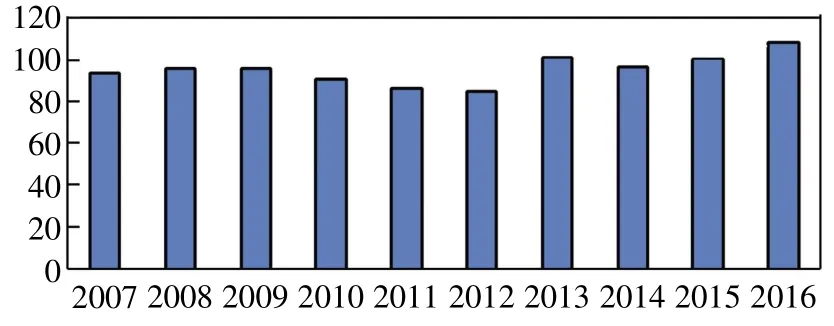

图1显示,除个别年份(2011和2012)外,天津市城镇低保标准占人均食品支出的比重都在90%以上,2015年和2016年天津市城镇低保津贴标准高于城市居民人均食品支出。总体来看,天津市城镇低保标准占城市居民人均食品支出的比重基本处于上升的态势。2007年天津市城镇最低收入群体的月人均食品支出215元,低保标准占其比重为153.49%;2012年城市最低收入者月平均食品支出378元,低保标准为其支出数额的1.38倍①。这表明天津市城镇低保标准较好地满足了城镇低收入群体的生存需要,体现了低保标准确定时的生存性原则。

图1 天津市城镇低保标准占城镇居民人均食品支出的比重(%)

就其本质而言,低保标准是一种名义货币,它只有在剔除通货膨胀因素之后才会反映出对一般性商品的实际购买力。2007年,天津市市场价格出现一定幅度上涨,给低收入群体的生活带来了一定的影响。2008年,天津市人民政府发布《关于建立基本生活必需品价格上涨与困难群众生活补助联动机制的通知》(津政发〔2008〕16号),确保低收入居民的生活质量不会因为物价指数的上涨而下降。2011年,积极配合发改委关于建立社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制的政策,天津市政府又下发《关于进一步完善基本生活必需品价格上涨与困难群众生活补助联动机制的通知》(津政发〔2011〕28号),依据城镇低收入居民的基本生活费用价格指数,适时调整价补联动机制补助标准,保障低收入群体的生活免受通货膨胀的影响。2008年和2011年,CPI增长分别达到了5.4%和4.9%,城镇低保标准增长21.2%和6.7%。2015年和2016年CPI分别增长1.7%和2.1%,低保标准增长率基本维持在10%左右。可见天津市人民政府考虑到了物价波动对人民群众尤其是低收入群体的生活水平会造成一定的影响,而及时作出了相应调整。

2.3 天津城市低保标准对低收入群体多层次生活需要的保障程度

天津市低保标准已经满足了低收入群体的基本生活需要,但是要在2020年迈入小康社会,还应该缩小低收入群体与其他社会成员生活水平的差距,满足低收入群体的多层次生活需要。将低收入群体的需求分为五个层次:第一层是仅包括食品消费的生存需求;第二层是包含衣食住三个指标的基本生活需求;第三层是第二层的基础上加入最低水平的医疗保健消费支出的持续生活需求;第四层是第三层的基础上加入文教娱乐支出的初步发展需求;第五层是第四层的基础上加入家庭用品及服务、交通通信与其他消费性支出等全面发展需求。用天津市城市低保标准与其他处于正常生活水平的社会群体的平均工资水平、人均消费性支出和人均可支配收入的替代程度,分析天津市现行低保标准对低收入群体多层次生活需要的保障程度。

2.3.1 天津城市低保标准与工资水平的替代率

失业人员在低保对象的构成中占有很大比重。据《天津统计年鉴》中的有关数据显示,2015年天津市城镇低保受助者中登记失业人员38 105人,未登记失业人员30 337人,分别占城镇低保受助者的29%和23%,且城镇低保受助者登记失业人员占整个城市登记失业人员的37.32%;2016年天津市城镇低保受助者中登记失业人员36 832人,未登记失业人员28 179人,分别占城镇低保受助者的30%和23%,且城镇低保受助者登记失业人员占整个城市登记失业人员的37.93%。这意味着2015年和2016年天津城镇低保对象中分别有52%和53%的人是下岗失业人员,失业人员已经成为低保领取者的主力军。所以,将低保标准与社会平均工资和最低工资水平作比较有一定现实意义。

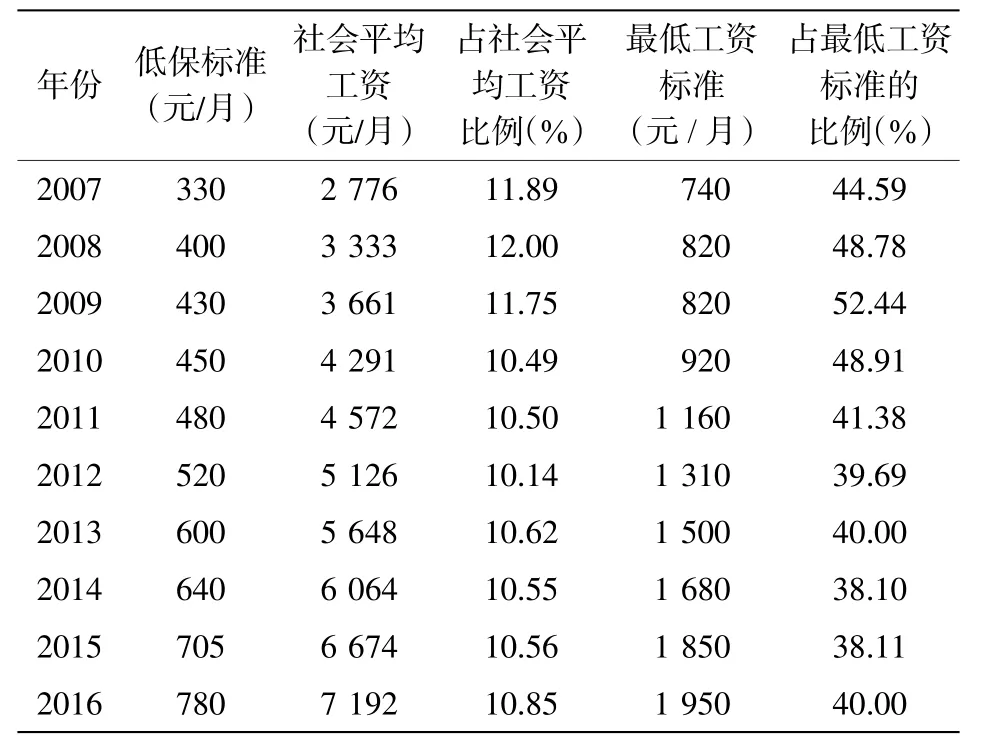

根据表3可以看出,从2007—2016年,天津市低保标准占社会平均工资的比率在10%~12%之间,占最低工资水平的比率在38%~49%之间波动,这个比率将工作者和不工作者的生活水平显著区分开来,避免了低保待遇给贫困人口带来福利依赖。但是,低保津贴标准占社会平均工资的比例从2007年的11.89%下降到2016年的10.85%,下降了将近一个百分点;低保标准占最低工资标准的比例也从2007年的44.59%下降到2016年的40%。进一步将低保标准的数额与社会平均工资以及最低工资直接比较,低保标准与天津市平均工资的差额从2007年的2 446元扩大到2016年的6 412元,与最低工资水平的差额由2007年的410元扩大到2016年的1 170元。这表明天津市低保标准的制定兼顾了满足贫困群体基本生活需求和促进其积极就业两大要求。

表3 天津城市低保标准占社会平均工资和最低工资标准的比例元/月,%

2.3.2 天津城市低保标准与居民收入与支出的替代率

城市低保标准的高低与其他处于正常生活水平的社会群体的收支有紧密联系。按照欧盟模式,社会救助标准应该在社会平均收入的50%~60%之间[9],这个标准可以作为重要参考。另外一个重要因素则是居民人均支出,因为消费支出比例法便于低保标准统一,并且消费支出替代率还为比较各地区低保标准的实际待遇水平提供了依据[8]。因此,本文选择用低保标准占城市居民人均收支和低收入(20%)群体人均消费性支出的比例两个指标。

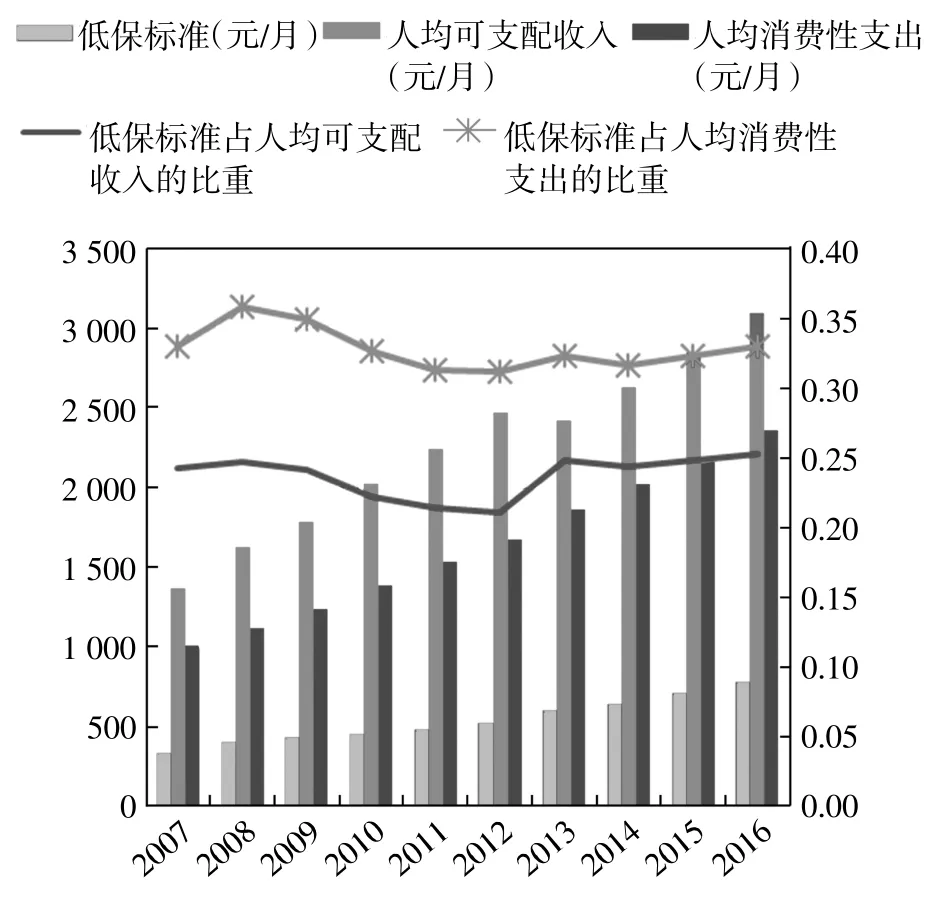

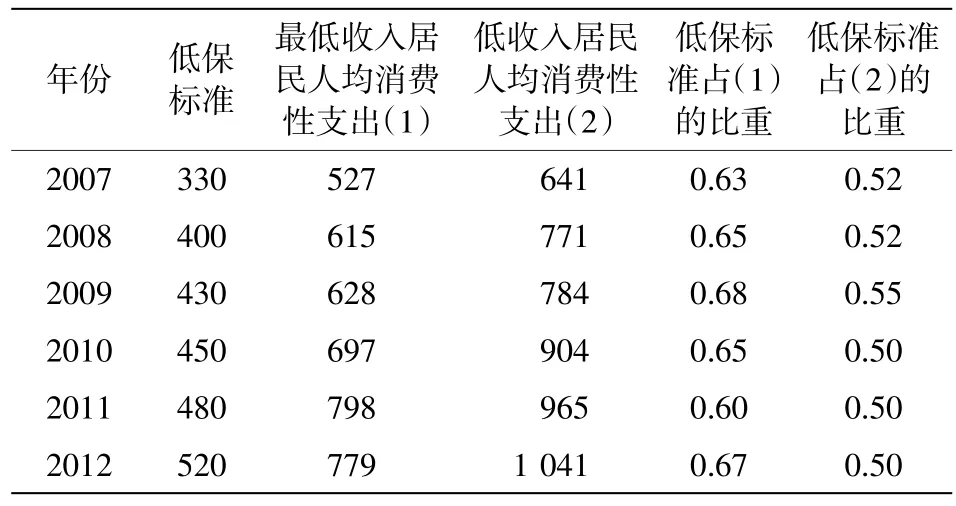

根据图2,天津市城镇低保标准占城镇居民人均可支配收入的替代率维持在21%~25%之间,10年的平均值为24%;对人均消费性支出的替代率保持在31%~36%之间,其平均值为33%。总体来看,天津城市低保标准对城镇居民人均可支配收入的替代率从2007年的24%上升到2016年的25%,全国平均水平 2010—2012为 17.55%、18.06%、18.16%[12](褚福灵,2016),相比较而言天津城市低保标准占人均可支配收入的比重大大高于全国平均比重,但和欧美国家相比,还是偏低。表4数据显示,2007—2012年,城市低保标准对最低收入居民的人均消费性支出替代率保持在60%~68%,对低收入居民人均消费性支出替代率维持在50%~55%之间,2010—2012年一直稳定在50%。总体而言,天津城市低保标准对缓解相对贫困作用有限。

图2 天津市城市低保标准占居民人均收支的比重

表4 天津市城市低保标准占低收入居民人均消费性支出的比例元/月

3 天津城市低保标准理论值的测算

本文采用被广泛应用于测算低保标准理论值的扩展线性支出模型(ELES模型),它是在英国著名经济学家Lunch在Stone提出的线性支出模型基础上改进得到的,该模型有三个假定条件:第一,模型假定消费者的消费需求由基本需求和非基本需求两部分构成;第二,基本需求用于维持居民的最基本生存,因此模型假定居民基本需求与收入水平无关;第三,非基本需求是指消费者在满足基本需求之外根据剩余收入水平和个人偏好等因素选择的超额需求。该模型的基本形式如下:

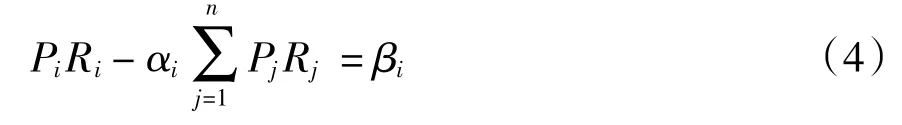

其中,Pi表示第i类商品的价格;Qi表示居民对第i类商品的需求量;Ri表示居民对第i类商品的基本需求量;I表示城镇居民人均可支配收入;αi表示非基本需求品的边际消费倾向,其经济含义为消费者在满足基本需求外,剩余收入会有αi的比例用于购买非必需品。对式(1)进行变形,可以得到:

令

得到:

式中,μi表示随机误差项。

对式(4)两边求和,进行变形得到:

从历年统计年鉴中可以得到式(5)中城镇居民对第i类商品的需求额Yi和人均可支配收入I,根据高斯最小二乘法可以得到估计值αi和βi,代入式(6),便可得到低保标准的值。

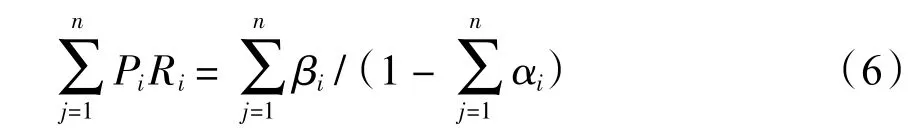

由于《天津统计年鉴》中只有最近5年同时涵盖城市居民家庭不同收入分组情况与城市居民生活消费性分类支出的数据,因此,本文选取(2008—2012年)的7组不同收入城市居民的八大类日常生活支出,运用Eviews 7.2分析软件,以城市居民不同收入阶层的人均可支配收入为解释变量,以城市居民的生活性消费支出为被解释变量作回归分析,得到各年份回归方程的α、β值和R(2如表5)。各回归方程的R2有85%的概率在0.9以上,表明天津市城市居民八大类商品的消费变化90%以上是由城市居民的人均可支配收入变化引起的。各系数中大约有7/8的概率通过了显著性检验,且参数α均通过强显著性检验。

表5 天津市城市居民ELES模型的参数估计

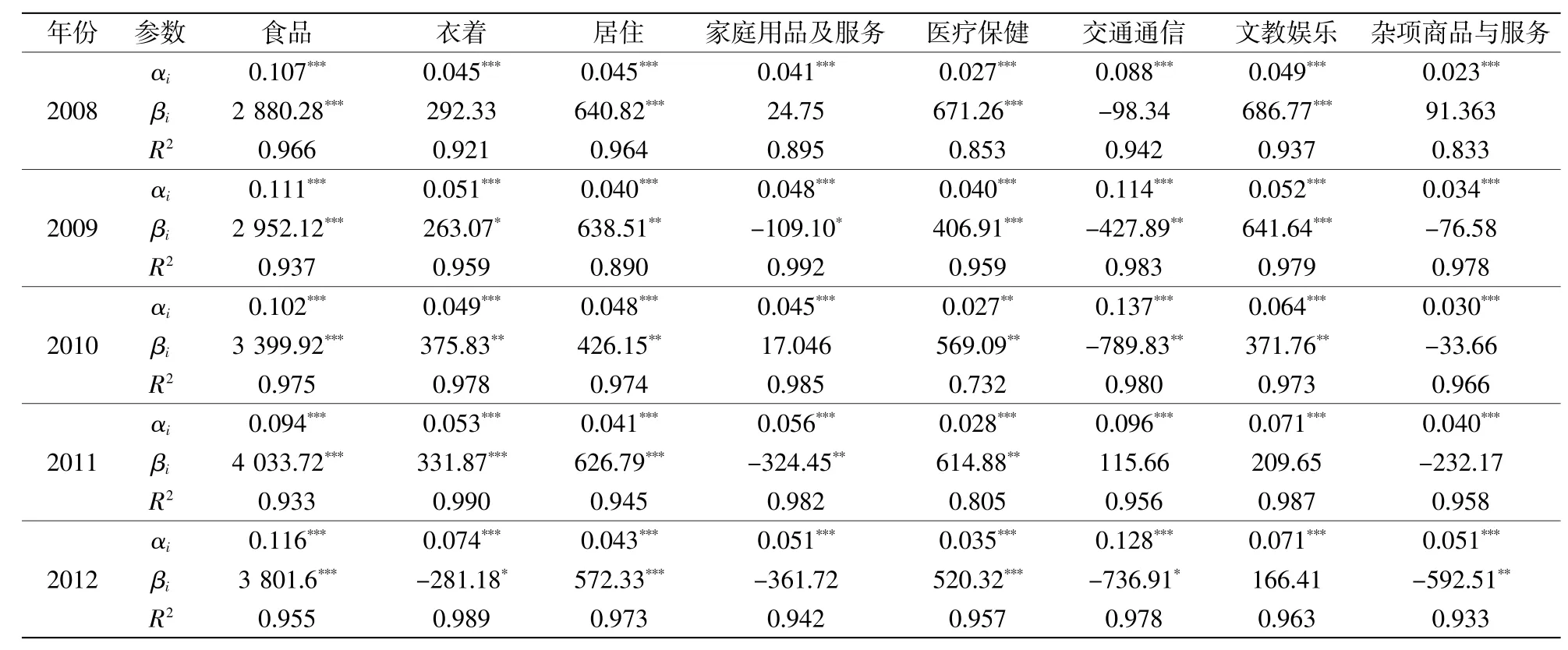

依据现阶段天津城市居民消费结构、《城镇居民最低生活保障条例》的有关规定,借鉴国内著名学者(边恕,2014;邓大松等,2015;韩旭峰等,2017)[3,7,16]的已有研究成果,本文进一步将城市低保标准划分为五个层次:第一层是仅包括食品消费支出的生存线;第二层是基本生活线,包含衣食住三个指标;第三层是持续生活线,基于安全需求在第二层的基础上加入了最低水平的医疗保健消费支出;第四层是初步发展线,在第三层的基础上加上文教娱乐支出,在一定程度上满足贫困群体的精神需求;第五层是城市贫困居民最高层次保障线,是在第四层的基础上增加家庭用品及服务、交通通信与其他消费性支出,是实现自我需要的全面发展线。根据公式(6)和以上对于低保标准层次线的界定,可以得到天津市五个层次的低保标准理论值(如表 6)。

表6 天津市城市低保五层次的低保标准理论值 元

经以上数据测算,2008—2012年天津市实际城市低保标准分别占生存线的148.82%、155.39%、142.63%、129.37%、145.1%;占基本生活线的101.07%、106.85%、94.27%、86.44%、116.94%;占持续生活线的 83.06%、91.80%、81.04%、74.94%、99.01%;占初步发展线的63.36%、86.79%、78.76%、64.53%、97.23%;占全面发展线的53.19%、61.36%、56.94%、51.79%、87.08%。天津市作为我国经济发达地区,城市低保标准应该至少达到初步发展线,满足安全需求和最低水平的医疗保健消费需求和文教娱乐支出,在一定程度上满足贫困群体的精神需求,而分析结果表明:天津市现行低保标准能够充分满足低收入群体的食品消费支出,较好地保障了天津城市低收入群体的生存权;天津城市现行低保标准能基本满足低收入群体衣、食、住三方面的基本需求;但明显不能满足除基本需求之外的医疗、教育、娱乐等方面的需求。

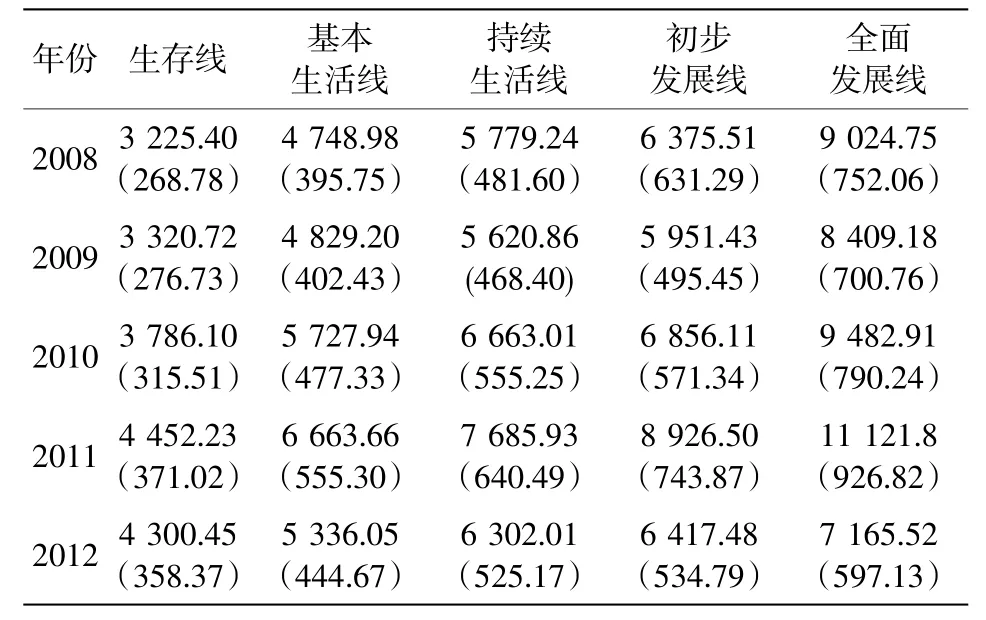

4 天津城市低保标准动态调整机制设计

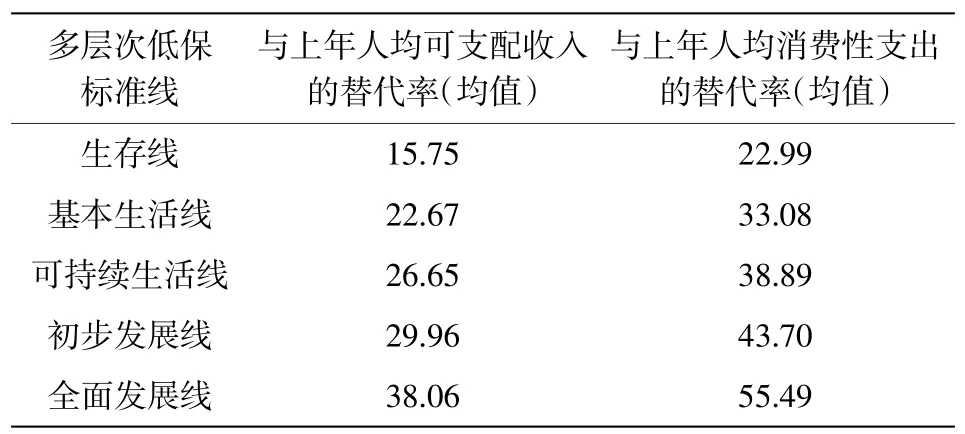

以上通过测算得到天津城市低保标准理论值,但是天津城市低保标准还应该是动态可调整的。考虑到城市低保调整的标准一般要取决于当地居民的生活水平、收入或者消费等因素,要使低保标准既能满足当期多层次的需求,又能够与经济发展水平相适应,就需要建立起低保标准与居民生活水平、消费及收入因素的联动机制[7]。本文计算天津市多层次低保标准线与上年人均可支配收入与人均消费性支出的替代率获取城市低保标准的调整比例,并用2013—2016年的有关数据验证此区间比例的合理性。

表7 多层次城市低保标准的调整比例 %

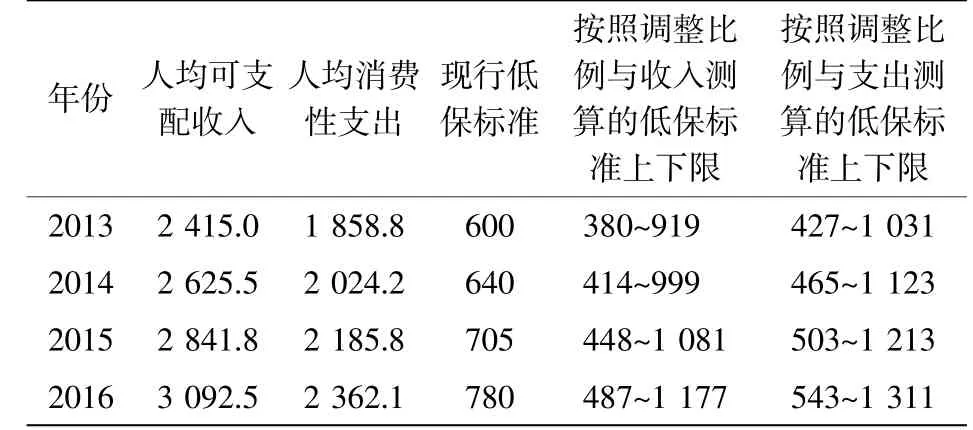

首先计算出2008—2012年多层次线占城市人均可支配收入和消费性支出的平均比重,然后按照调整比例与收入和支出测算2013—2016年的低保标准上下限(见表8)。

表8 2013—2016年城市现行低保标准与低保标准测算值上下限的比较 元/月

由表8可以看出,天津市2013—2016年实际制定的城市低保标准均位于测算低保标准上限和下限的区间之内,这也说明上文所用ELES模型测算出的多层次低保线在很大程度上具有参考价值。同时实际低保标准均与下限较为接近,表明天津市现行的城市低保标准能够解决贫困居民的基本需求,但是还难以满足贫困居民全面发展的需求。

5 结论与政策建议

本文首先运用天津市2007—2016年的相关指标数据客观分析天津市城镇低保标准对城镇居民的保障能力,结果显示天津城市低保标准年平均增速与人均GDP、人均可支配收入大致保持一致,且低保总支出在不断增长,保障了低收入群体的最低生活需求,贯彻经济发展成果全民共享原则;其次,本文采用ELES模型测算天津城市五层次低保标准理论值并与现实低保标准值作比较,发现天津市现行城市低保标准仅仅能基本满足低收入者衣食住三方面的基本需求,很大程度上无法满足低保受助者的多元化需求;最后,本文通过计算多层次低保标准线占上年人均可支配收入及消费性支出的比重并运用年度数据验证了此比重的科学性,给出低保标准调整的合理区间。基于以上研究结论,为全面推动天津市实现全面小康社会的目标,提高天津市城镇低保标准对城镇居民的保障能力,提出以下几点建议:

(1)进一步扩大财政城市低保投入的力度。政府在城市低保的供给方面承担了主要责任,天津市雄厚的经济实力与充足的财政资金是城市低保正常运行的首要前提。本文数据分析表明,虽然天津城市低保总额在不断增加,但是占一般公共预算财政收支的比例却在持续下降。按照欧盟的模式,低保救助标准应在社会平均收入的50%~60%之间[17],若按此标准换算,2016年天津城市低保总支出占财政一般公共预算收入的比重理应在0.61%~0.73%之间,但是天津城市实际低保总支出占财政一般公共预算收入比重仅达0.45%,结合天津市政府的财政能力,应该进一步增加对城市低保的支出份额。

(2)逐步将低保标准从保基本生存向更高的层次提升。天津市在2009年人均GDP已经达到10 293.13美元,2018年人均GDP上升到19 564.21美元。随着天津市经济社会发展水平的提升,城市贫困标准的调整完善应该有利于防范贫困的发生,而不仅仅限于解决温饱。低保标准要以满足基本生活为主,可这个“基本生活”应当是一个相对概念,应该随着经济社会发展水平的提升而提高。考虑到目前支出比重较高的教育及医疗费用,当前的天津市低保标准偏低,不能适应低保受助人口多样化、脆弱性增加的需要,急需超越“生存”界线提高贫困标准,从“温饱”逐渐向“防范”方向调整,避免遗漏贫困线边缘的群体。

(3)制定科学的城市低保标准线。依据天津市财政可支付能力和经济发展水平,建议将ELES模型测算出的初步发展线作为制定城市低保标准的下限;若选择将城市低保标准与收入水平挂钩,则可以参照上年人均可支配收入及上文计算出的初步发展线占人均可支配收入的固定比例确定城市低保标准的下限;若选择将城市低保标准既与物价水平挂钩又与收入水平挂钩,则可以参照上年人均消费性支出及上文计算出的初步发展线占人均消费性支出的平均比例确定城市低保标准的下限。

(4)实现低保标准线梯度化。在制定科学的城市低保标准线的基础上,还应使低保标准尽可能符合受助者个体家庭实际情况,实现精准救助,让政府有限的低保资金最大限度发挥救助低收入群体的作用。有关部门应该对天津市所有低保家庭进行一次细致的全面调查,根据统计调查结果协商制定天津市阶梯化城市低保标准。比如可将低保人群细分为传统的民政救济对象、有特殊困难的低保对象,有劳动能力的低保对象。将这些特殊群体划分成不同的保障级别,按照普惠制原则确定满足低收入群体最低生活消费需求,保障其一般标准的基础上,按照低保对象的保障级别,实行梯度的保障待遇,满足特殊群体的差异化需求。特别是对有劳动能力的贫困者,要尽可能帮助其就业,防止陷入对低保的依赖。而对于存在特殊困难的人群,要给予充分的救助,最大限度地保障其生存权。

(5)建立健全保障机制。由于财政支出占据社会救助支出的主导地位,是政府义不容辞的责任。随着低保覆盖面的扩大,公共财政压力也会逐年增大。一方面,要合理调节财政支出结构,为低保制度提供财政保障。另一方面,借助社会力量,尽量扩大资金筹集的渠道,如鼓励社会捐助,还可以通过发行福利彩票等灵活多样的方式,多渠道筹集资金。对从事社会捐助的企事业单位和社会公益组织及个人,在税收上给予进一步优惠。此外,采取对救济金领取实行时间进行限定,使有劳动能力的低保对象实现尽快就业。救助方式也可灵活多样,如采取现金援助和实物救助两种基本方式提供,可以包括机会、服务、物品、代用券和退税、现金等,以减轻财政压力。

注 释:

① 因为数据所限,本文仅找到2007年和2012年的天津市城镇最低收入群体人均食品支出的数据,数据来源于2008年和2013年的《天津统计年鉴》。