红透山铜矿勘探实践研究

2019-07-17赵刚

赵 刚

(中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司, 辽宁 抚顺 113321)

1 前言

在老矿区实施“探边扫盲及就矿找矿”勘探是矿山地质工作的一项重要任务,是低风险、低成本、见效快有效途径之一,也是一个矿山地质找矿研究程度高低的重要标志。红透山铜矿在多年的勘探和开采过程中,不仅积累了大量的矿床地质资料,而且随着矿区地质研究程度的提高,对矿床地质规律的认识也不断得到深化,总结和归纳出新的观点和理论,能够指导本矿区的地质找矿工作。红透山铜矿建矿60余年,以往探获的优良主矿体已基本耗尽,近年来矿山地质找矿工作主要集中于矿区外围及深部找矿方面,工程具有投资高、工期长、收效甚微等弊端。而对于主矿体边部的窄矿脉和小盲矿体的地质勘探工作略显不足,为确保矿山正常生产,延长矿山服务年限,实现矿山可持续发展目标,必须加快对井下的“探边扫盲及就矿找矿”勘探工作。

2 地质概况

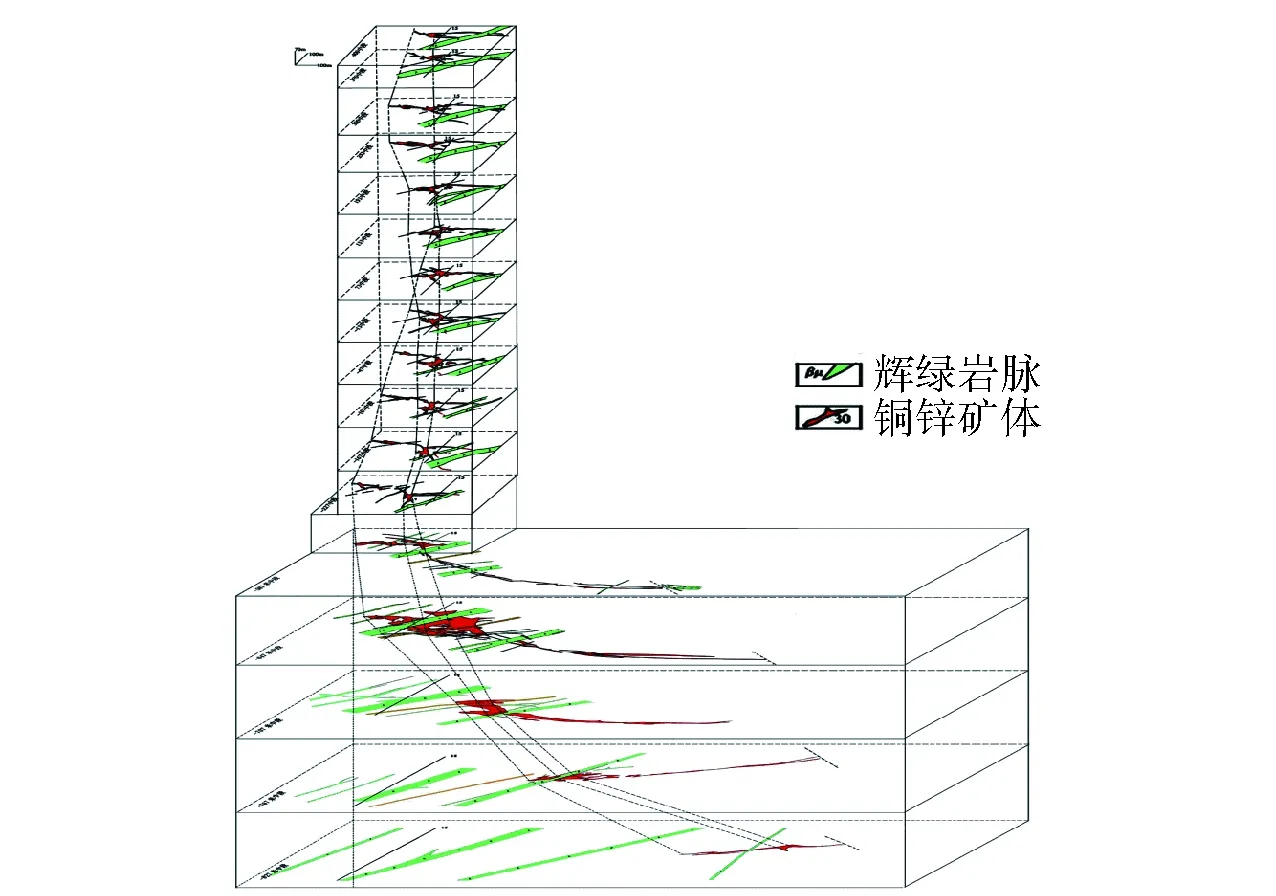

红透山矿床赋存于辽北太古宙绿岩带中,是我国典型的海底火山喷发—沉积—经区域变质形成的块状硫化物矿床,同位素年龄28亿年~29亿年。矿床赋存于环绕紧密同倾倒转向形褶皱构造西部倾竖褶皱枢纽内侧的两层斜长角闪片麻岩部位,即赋存于薄层互层带中。矿体整体呈似层状或不规则脉状产出。在倾竖褶皱枢纽部位,矿体呈柱状产出,矿柱上部长轴呈北东方向,中部以下呈逆时针旋转,由北东逐渐转至南北和北西向。矿体形态从上部厚大长条状变为中部哑铃状、筒状及脉状。矿体深边部逐渐转变为脉状矿体,具体如图1所示,厚度1~3m。截至目前,矿体控制延长已近2 500m,控制斜深大于1 500m。

图1 红透山矿床立体示意图

铜锌矿03号矿体是目前井下主要开采对象,其位于红透山矿床厚大矿柱的东部,属于主矿体的边部支脉。矿体受倾向褶皱复杂化的褶皱群构造所控制,形态随褶皱改变而变化,走向褶皱早于倾向褶皱,表现在断面上矿体变化的形态,倾向褶皱明显地控制着平面上的矿体展部。受该褶皱群所影响,矿体空间赋存形态极为复杂,总体上由西至东侧伏,矿体分支复合、尖灭再现、膨大收缩等现象非常普遍。

3 靶区确定

确定精准的找矿靶区,必须在综合研究的基础上进行,要根据勘查和开采所获得的全部资料,系统地总结一个矿区矿床的形成和富集规律,运用这些规律和找矿勘查技术,结合矿区具体情况来寻找新的靶区,进一步丰富与提高认识水平,指导下一步勘探工作。

在系统研究已有地质资料的基础上,经过类比分析、研究勘探网度和手段后,认为-407m中段末端03脉矿体20号勘探线至47号勘探线之间可以作为此次开展“探边扫盲及就矿找矿”工作的勘探靶区,其具体原因有以下几点:

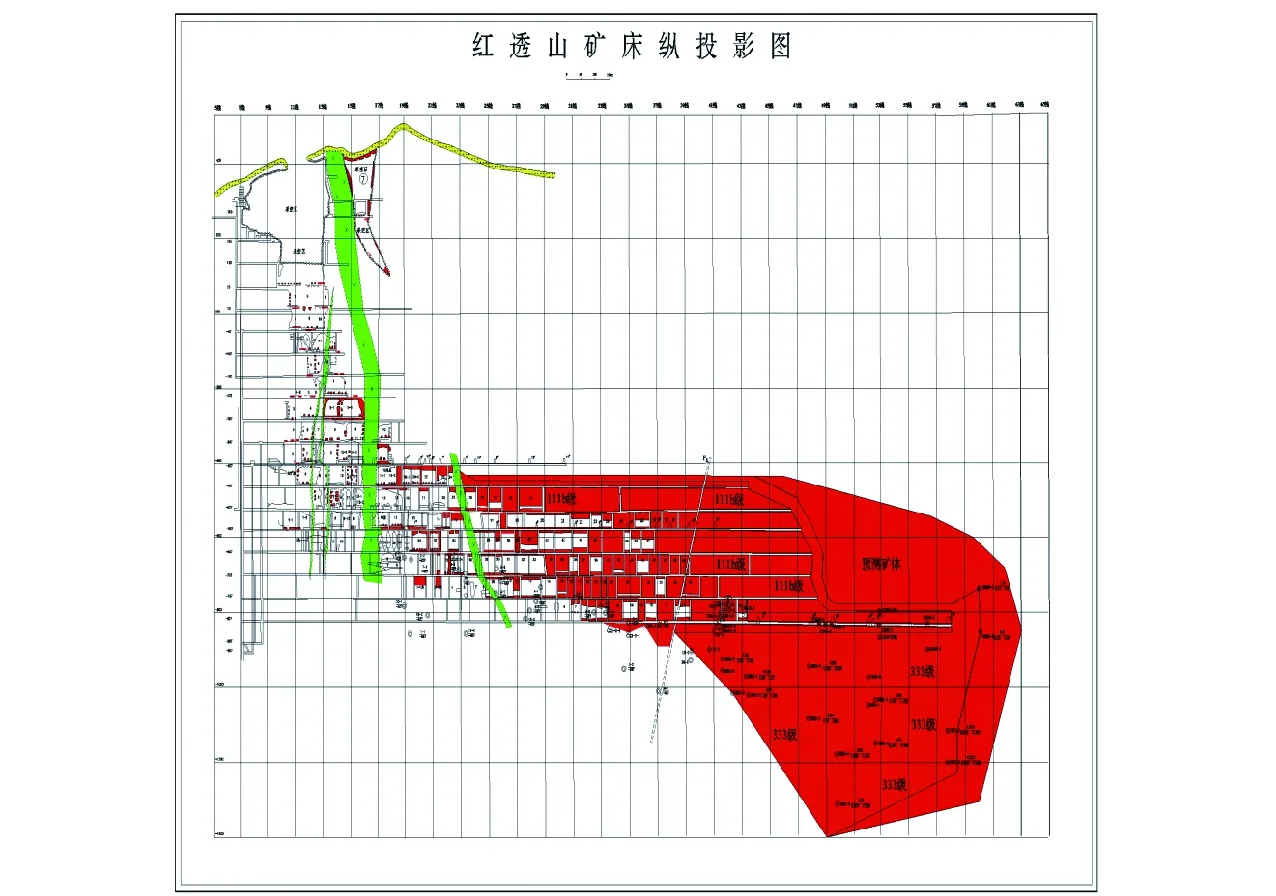

(1) 从矿床纵投影图上来看,红透山矿床整体向东侧伏,矿床底部侧伏角平缓,顶部侧伏角由垂直状急剧转变为平缓状,其间过渡关系无连贯性,推断其间有存在脉状矿体的可能,投影如图2所示。

图2 红透山矿床纵投影示意图

(2) -407m中段地质探矿工程为20世纪90年代所施工,与之同时施工探矿的中段有-587m、-647m以及-707m三个中段,当时这三个中段正揭露红透山矿床最厚大的矿柱部分(平均厚度96m,铜品位2.6%),矿山把地质找矿工作重点完全放在了这三个中段,而忽略了对-407m中段的窄脉矿体勘查工作,导致该中段存在勘探网度稀疏,控制程度低,探矿工程布置不合理等缺陷。截止到-407m中段20号勘探线处的坑道内,矿脉并没有尖灭,平均厚度0.3m。矿脉的上盘有一条厚约7m的东西向辉绿岩矿脉与22号勘探线处的一条厚约35m的南北向辉绿岩岩墙相互贯通,该晚期侵入的超基性岩浆岩对矿脉产生了挤压、占位及穿插影响,使矿脉在此区域发生了错断缺失,加之探矿工程布置不合理(穿脉巷道布置在了辉绿岩岩墙内,而辉绿岩岩墙东侧未施工穿脉巷道),没能控制住该矿脉,综上所述,认为辉绿岩岩墙东侧有存在脉状矿体的可能。

(3) -467m中段地质资料显示,03号矿脉沿走向连续性较好,向东延伸至47号勘探线,矿石铜品位1.79%,为致密块状硫化物矿石。矿脉平均厚度1.5m,倾角55°。与之对应的顶部中段是-407m中段,两中段之间段高60m,根据以往矿体外推圈定经验,并结合红透山矿体的连续性和完整性等特征来推断,-407m中段有存在脉状矿体的可能。

(4) 新系统竖井提升卷扬硐室施工过程中揭露矿体,硐室内见矿厚度1.9m,倾角62°,为优质致密块状硫化物矿石。该硐室的掘进施工过程是先从-467m中段向顶部施工斜坡道,斜坡道施工至-407m标高处时,再施工平硐,最后施工卷扬硐室。该卷扬硐室位于矿床的47号勘探线,绝对标高是-407m,与-407m中段为同一标高,经分析研究认为卷扬硐室内揭露的矿脉与-407m中段20号勘探线处巷道内揭露的矿脉,在类型、品位及产状等方面极为相似,应同属一条矿脉,也就是说-407m中段20号勘探线至47号勘探线之间的1 350m范围内有连续矿脉的可能。

4 采取措施

针对如何科学有效地提高探矿工程质量,减少工程浪费,节约生产成本,缩短探矿周期,经研究,采用“坑钻组合、以钻代坑”的探矿方式进行勘探[1]。探明-407m中段20号至47号勘探线之间矿脉的赋存形态、空间位置、品位及地质构造的变化,增加保有资源储量,为矿山提供后备资源基地,延长矿山服务年限。

4.1 查阅资料避免重复勘探

查阅矿山以往地质资料,验证靶区范围内历史上是否已经实施过勘探工程,避免重复勘探,确保此次勘探的有效性和必要性。红透山铜矿在20世纪50年代至80年代与地勘单位及科研院校合作,多次开展成矿理论及异常验证工作,施工了较多的物化探、槽探及钻探工程。本次地质资料查阅是针对03号矿脉顶部对应的区域所展开,共计查到29号勘探线至51号勘探线之间施工的ZK122、ZK123、ZK125、ZK127、ZK822、ZK46- 1、ZK50- 1共七个钻孔,这些钻孔均为未见矿钻孔,控制深度在-200m左右,分布在03号矿脉的上下盘100m至200m范围内,且均不在此次开展勘探的找矿靶区范围内。综上所述,可以在靶区内开展“探边扫盲及就矿找矿”勘探工作。

4.2 探矿设计

探矿工程本着“循序渐进”的原则,即由疏到密、由浅入深、由中心到边部、由已知到未知的顺序进行施工探矿。探矿工程直接为生产服务,要求生产勘探工程的布置必须适应生产的需要,尽可能所布置的工程将来能为生产所利用[2]。探矿工程要充分体现出工程的经济性、技术性、安全性。依据以上探矿原则,结合收集的各种地质资料对-407m中段03号矿脉20号勘探线至47号勘探线之间进行了探矿设计。

(1)03号矿脉20号勘探线至47号勘探线之间距离为1 350m,末端见矿工程(提升卷扬硐室)位于47号勘探线,区间勘探距离超长,勘查风险高,缺乏工程指导。为降低勘查风险,指导沿脉坑道施工,首先设计钻孔控制-407m中段末端矿体赋存情况。根据井下矿体预测位置,结合现场施工条件,制定两套钻探方案。方案一:在-467m中段施工上向钻孔,控制-407m中段矿体。方案二:直接在地表施工深钻,控制-407m中段矿体。通过两套方案对比认为,若在-467m中段施工上向钻孔的话,需要在-467m中段的主运输巷道向矿体下盘施工一条长65m的巷道(矿体倾角70°左右,若在主运输道内直接施工钻探的话,钻孔无法控制矿体),然后在巷道末端施工80m的上向钻孔。由于该方案需要在-467m中段系统主运输巷道上开口施工下盘巷道,爆破作业时将损毁系统主运输巷道内的高压电缆、空气压缩主管路、中段主供水管路及中段主充填管路,同时,也将影响整个中段的出矿运输系统。而在地表施工深钻的话,就避免了以上问题,不会影响-467m中段的生产作业。另外,考虑到两套方案的施工成本基本一致,所以决定放弃方案一,而采用方案二实施钻探。

在地表42.5号勘探线位置设计超深钻孔控制03矿脉东部末端延伸赋存情况,设计工程量800m,控制绝对深度-407m,预计钻孔见矿深度在780m。

(2)红透山铜锌矿由于多年大量开采,井下的浅部矿产资源已基本耗尽,现有矿产资源为深、边、远部矿体,地质条件复杂,采矿难度大,导致供矿量明显不足,为确保矿山正常生产,必须加快对-407m中段03号矿脉的勘探速度,经研究利用沿脉巷道实施勘探。采用沿脉勘探,不仅可以产生副产矿石(推断矿脉厚度2m,长度1 350m,高度2.5m,体重3.5t/m3计算,预计可获得23 625t副产矿石),解决目前矿山供矿量不足问题,还可以减少坑道工程量(采用沿脉坑道勘探工程量是1 350m,采用穿脉坑道勘探工程量是1 910m),缩短探矿周期(按每天掘进4m计算,沿脉探矿可以提前140天完成)。

沿脉坑道工程起始端在20号勘探线,终端位于47号勘探线的提升卷扬硐室,巷道规格2.7m×2.5m(宽×高),其间每200m施工一通风天井,风井规格2.0m×2.0m(长×宽),天井底部与-467m中段贯通,巷道末端直接与卷扬硐室贯通,以保证沿脉坑道施工过程中的通风安全问题。另外,坑道掘进产生的副产矿石由-407m中段支矿石溜井转入-467m中段主矿石溜井,进入井下矿仓。

(3) 对于沿脉巷道难以控制的区域适当施工穿脉巷道工程控制矿体,以获得完整的矿体剖面信息。特别是矿脉沿走向延伸急剧变化区域以及晚期岩浆岩侵入穿插占位区域,沿脉坑道无法“随弯就弯”的跟踪矿体,必须施工穿脉坑道控制矿脉。在24号勘探线处辉绿岩岩墙东侧布置两条探矿穿脉,分别向上下盘施工。施工顺序:优先施工下盘穿脉,若下盘穿脉未控制矿脉,再施工上盘穿脉。以此方式控制被岩浆岩侵入穿插占位影响后的矿脉,设计工程量40m,工程规格1.8m×1.8m(宽×高)。

(4) 根据矿体空间赋存形态合理调整勘探网度,加强对局部变化大的矿体的勘探精度,放稀简单规整矿体的控制间距。适当施工井下水平钻来替代坑道勘探,特别是平行矿脉发育区域,利用水平钻勘探可以有效提高控制精度,降低勘探成本。另外,水平钻施工与坑道施工可以同步进行,互不干扰,缩短探矿周期。根据-467m中段已有地质资料显示,在26号勘探线位置03号矿脉有平行支脉发育,且两矿脉间隔距离较大,沿脉坑道工程难以控制,需要设计水平钻替代坑道工程控制矿脉。此次水平钻工程共设计4个水平钻孔,上下盘均两个钻孔,每个钻孔设计工程量80m。施工顺序:先在沿脉坑道的上下盘分别施工钻机硐室,硐室规格2.7m×2.7m(宽×高),然后优先施工下盘水平钻孔,最后根据下盘钻孔见矿情况,施工上盘钻孔。钻探施工过程中,沿脉坑道同时施工,依据钻孔控制的矿脉走向产状,跟踪矿脉掘进,提高探矿效率,缩短探矿时间。

4.3 施工管理

勘探施工管理工作同时具有技术服务和技术管理的职能,其工作除了大量技术指导之外,还要参与生产管理,这是矿山地质工作的特点。一方面,利用其全部工作成果为地质勘探服务,另一方面,利用所掌握的技术手段和对矿床地质条件的全面认识参与勘探管理;根据勘探管理的需要反过来进一步补充和改造技术工作的内容和方法。

勘探设计经技术审批后开始组织实施,按照事先编制的施工进度横道图有序开展施工。施工过程中地质技术管理人员不断观察、了解和检查工程施工情况,及时测量、编录和取样,不断收集整理所取得的各类地质技术资料,分析研究和总结有关规律,指导工程顺利施工。

(1) 按照设计要求,在42.5号勘探线位置施工地表钻孔验证03号脉-407m中段末端矿体赋存情况。

钻孔施工至预计见矿位置780m处时并未见到矿体,经分析研究认为,矿脉受褶皱构造影响在-467~-470m标高处倾角变缓(倾角由70°转为45°),导致钻孔见矿位置下降,于是增加钻孔工程量50m,预测钻孔在820m处见矿。

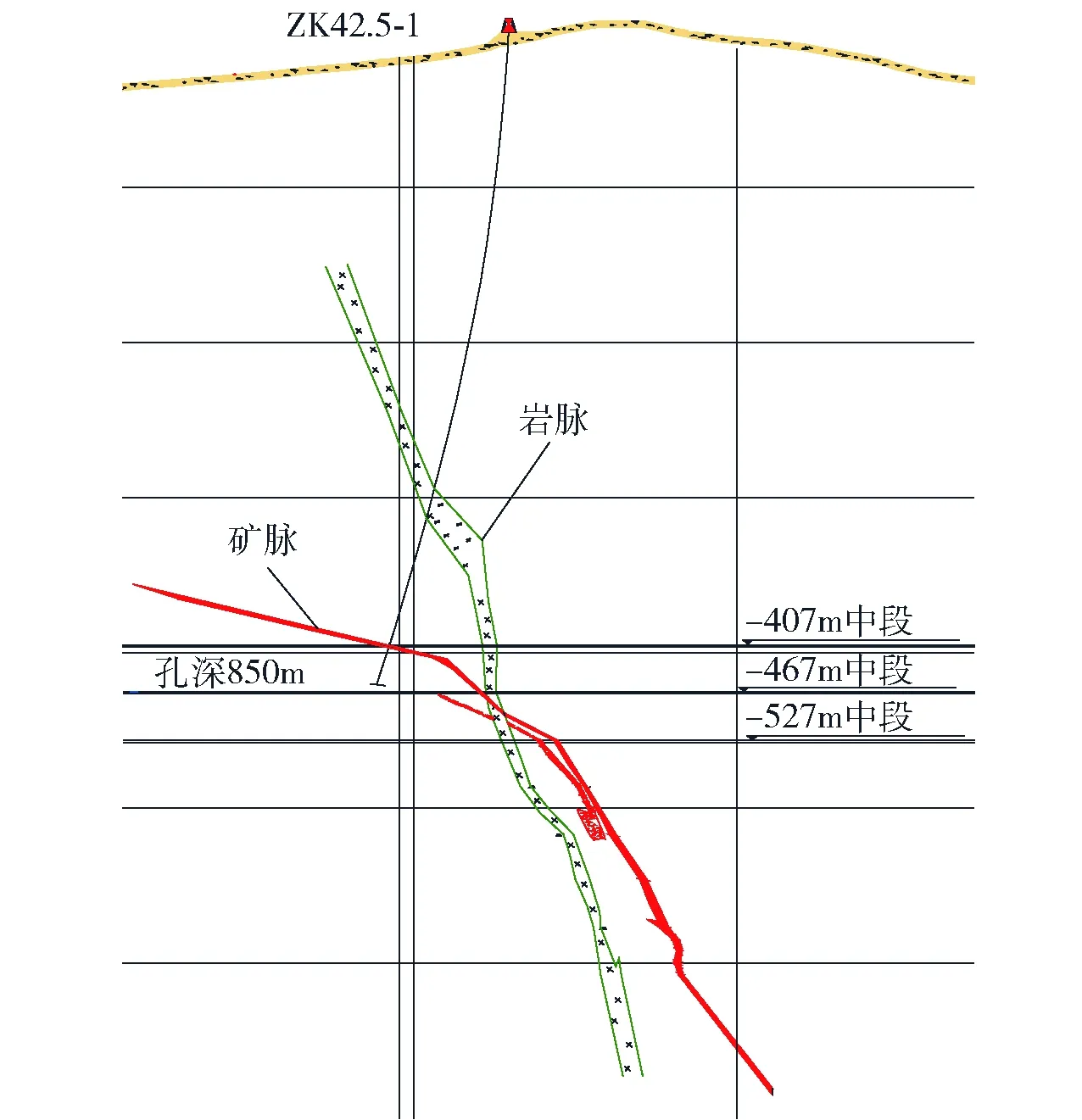

钻孔继续施工至823m处时揭露矿体,矿体厚度1.4m,为致密块状硫化物矿体,从剖面上来看矿脉脉幅较窄,但产状稳定,厚度均匀。矿脉从-827m中段至-527m中段之间平均厚度在4m,倾角65°左右,-527m中段至-407m中段之间平均厚度在1.5m左右,倾角47°左右,矿脉倾角转折区域为-527m中段至-467m中段之间,剖面示意图如图3所示。矿石矿物主要为黄铁矿(65%~80%)、磁黄铁矿(20%~30%)、黄铜矿(10%以内)、闪锌矿(5%~10%),金属矿物生成顺序:黄铁矿→磁黄铁矿→闪锌矿→黄铜矿,脉石矿物为石英、黑云母、角闪石。矿脉富集主要集中在“黑云片麻岩与角闪片麻岩薄层互层带”中,矿体与片麻岩的片麻理呈“顺层状”接触,“薄层互层带”中的黑云石英片麻岩是近矿围岩。另外,在矿脉两侧与黑云石英片麻岩的接触部位有团状和条带状的金云母化现象,此现象再次证明具有垂直或水平分带的金云母化可指示矿体的赋存部位和深度,可作为直接的找矿标志。

图3 42.5号勘探线钻孔剖面示意图

(2) 首先从-407m中段20号勘探线位置处施工穿脉坑道控制矿体,坑道于35m处揭露矿体,矿体厚度3m,倾角55°,走向近东西,为致密块状硫化物矿体。矿体中隐伏节理和微细(0.01~0.02m)脉岩(辉绿岩)较发育,矿体呈脉状赋存于黑云母石英片麻岩中,片麻岩中“片麻理”清晰可见,黑云母与石英呈“黑白相间状”定向排列。矿体下盘边界平直规整,与围岩接触关系为“顺层状”。矿体上盘边界呈“弯曲舌状”赋存,受压现象明显,与围岩接触关系整体呈“顺层状”接触,局部“弯曲舌状”矿体的尖部与围岩呈“穿层状”接触。

(3) 沿穿脉坑道所揭露矿体,施工沿脉坑道工程控制矿体,当沿脉坑道施工至22号勘探线时,揭露超基性辉绿岩岩墙,岩墙厚度40m,走向“北北东”方向,倾角80°。岩墙内原生破裂构造不发育,稳固性较好,与围岩呈垂直侵入接触,接触面平直光滑,并有粒度较细的冷凝边。将岩墙的走向与本区断裂统计相比较,可见岩墙走向受断裂构造控制明显,其产出受控于已有构造应力的张性断裂。受该晚期岩浆岩侵入穿插占位影响,矿脉脱离原预测轨迹,导致沿脉坑道穿透辉绿岩岩墙后未能揭露矿体。根据岩墙与围岩的接触关系及以往地质经验分析,认为矿体被错断在下盘10m处。

图4 -407m中段勘探工程示意图

(4) 依据预测的被岩墙错断在下盘的矿体,结合原设计(24号勘探线),提前在23号勘探线位置向下盘施工穿脉坑道控制矿体。当坑道施工至15m位置时揭露矿体,矿体厚度1.5m,倾角55°,走向近东西,矿石组分简单稳定,主要有Cu、Zn、S,伴生组分有Au、Ag。矿石按硫化物的含量,可分为致密块状硫化物型和浸染块状硫化物型,其中,矿脉中部为致密块状硫化物矿体,两侧为浸染型硫化物矿体,两者间呈过渡关系。浸染块状硫化物型矿体沿围岩的片麻理呈条带状分布,与围岩界线不明显,呈过渡渐变关系。

(5) 沿脉坑道继续在脱离矿脉的状态下掘进施工,预测在24号勘探线位置处可以与矿脉小角度斜交揭露。但是当坑道施工至预测见矿位置时却未揭露矿脉,而是再次揭露岩浆岩岩脉,岩脉岩性为超基性辉绿岩,厚度12m,走向“北北西”方向,倾角83°。岩脉的侵入方式主要沿张节理裂隙贯入,并伴有分支、复合、收缩等变化。岩脉内原生破裂构造较为发育,有横节理、纵节理、斜节理,节理缝隙中有长英质细脉(0.1~1mm)充填,岩脉稳定性较低,易破碎,破碎后的岩脉碎块带有尖锋棱角,硬度高,可刻划围岩及矿体。原生破裂构造与岩浆活动拉伸及温度降低引起的体积缩小有关。其发育的空间方位,除受岩体形态和原生流动构造产状控制外,也受当时的区域构造应力场影响,形成后还可能因后期构造影响,而改变其性质和产状。

岩脉的出现给沿脉坑道施工再次带来影响,根据22号勘探线所见岩墙对矿脉的错断特征,预测矿脉应该被辉绿岩矿脉错断在下盘10m位置处。

(6) 为及时掌握矿脉的赋存空间规律,尽早使沿脉坑道工程控制矿体,根据最新预测的矿脉位置,结合原始设计要求,在26号勘探线位置分别向上下盘施工4个水平钻孔。首先施工下盘的1号、2号钻孔,然后依据见矿情况施工了上盘的3号、4号钻孔,见矿结果显示,下盘矿体平均厚度2m左右,为致密块状硫化物矿石,上盘矿体平均厚度0.3m左右,为浸染状硫化物矿石,两条矿脉之间夹石厚度27m左右。显而易见,上盘矿脉是下盘矿脉的支矿脉,且规模较小,低于最低可采厚度,不属于矿体开采范畴,故不作为此次重点勘探对象,而下盘矿脉质量较好,作为此次勘探的重点对象。与此同时,沿脉坑道根据水平钻控制的矿脉产状继续施工,跟踪下盘矿脉。当沿脉坑道施工至26.5号勘探线位置时揭露矿脉,矿体平均厚度2.5m,倾角45°,走向“北东东”方向,为致密块状硫化物矿石。矿体围岩为黑云母石英片麻岩,片麻岩中硅化现象明显,硅化带多呈团状分布,局部呈肠状注入围岩,且有星点状黄铁矿颗粒均匀分布。

(7) 依据42.5号勘探线地表钻孔和47号勘探线卷扬硐室控制的矿体产状,沿脉坑道按照设计有序施工,直至与卷扬硐室贯通,勘探工程如图4所示。其间,沿脉坑道基本能够控制矿体,局部沿走向矿脉变化大的区域施工了少量穿脉坑道控制矿脉;局部平行脉发育区域施工水平钻孔控制矿脉,实现了“坑钻组合、以钻代坑”探矿方式找矿,顺利完成了“探边扫盲及就矿找矿”勘探工作。

5 效果分析

(1) 红透山铜矿通过实施“探边扫盲及就矿找矿”勘探工作,在-407m中段探明03号脉末端边部矿体,新增地质资源量454 410t,铜金属量7 725t,锌金属量11 360t,为矿山创造了效益、延长了矿山服务年限。

(2) 采取“坑钻组合、以钻代坑”探矿方式找矿,工程利用率高,勘探网度布局合理,高效探明了矿脉及晚期侵入岩浆岩的空间赋存形态,为深入系统地进行地质综合研究,分析边部窄贫矿体成矿规律,奠定了基础。

(3) 井下坑道水平钻施工降低了安全风险,改善了劳动条件,突破禁区(构造发育、岩石破碎和作业条件差的区域),扩大了探区范围。特别是平行矿脉发育区域,水平钻的施工减少了坑道勘探工程量,节约了人力、物力,降低了地质勘探成本。

(4) 较多的沿脉坑道样品提高了品位的代表性,全面系统了解了矿脉的品位走向分布情况,为总结矿床成矿富集规律,提高找矿效率、增加资源储量奠定了基础。

(5) 利用沿脉坑道实施找矿,既达到了地质探矿的目的,又满足了矿山生产供矿的需要。沿脉坑道掘进产生的大量副产矿石有效缓解了矿山供矿压力,发挥了探矿、供矿统筹安排、相互利用的特点。

(6) -407m中段沿脉坑道与47号勘探线提升卷扬硐室的贯通,解决了硐室的通风及高温问题,为工作人员提供了良好的作业环境。

(7) -407m中段沿脉坑道的施工,解决了-467m中段末端采矿工程的通风、行人问题。-467m中段20号勘探线至47号勘探线之间无上向回风天井,中段回风必须在27号勘探线之前通过回风天井排到顶部中段,导致-467m中段末端通风不良。另外,该区域的地质探矿工作已经结束多年,已探明部分矿产资源,但因顶部未形成中段坑道,导致采矿作业通风、行人受限,而无法对该资源进行开采,使矿产资源成为呆矿,积压了勘探资金。-407m中段沿脉坑道的施工,解决了以上问题,不仅使矿产资源得到有效利用,而且提高了中段通风质量,直接为矿山创造了效益。

6 结论

红透山铜矿的“探边扫盲及就矿找矿”勘探工作,取得了阶段性成绩,不仅探明了矿体,增加了资源量,还解决了井下生产中的供矿、通风、采矿等问题。可以看出,在老矿山利用“坑钻组合、以钻代坑”方式勘探是寻找深边部矿体,扩充资源量的一个重要途径。红透山铜矿经过多年开采,随着掘进和开采向深部发展,地质研究的重点必然要转向边部。所以,找矿勘探和地质研究的主要目标应该是不易寻找的边部矿体和已知矿体因被错断位移的部分。地质工作者必须深入系统地开展地质综合研究工作,分析边部窄贫矿体的成矿规律,指出找矿方向,并对已知矿体进行矿石物质成分分析,以便综合利用矿产资源。另外,在“探边扫盲及就矿找矿”勘探工作中,地质条件极为复杂,每个工程设计及施工之前,必须从矿山实际情况出发,与矿山生产密切配合,采取地表与井下兼顾,坑探与钻探配合,在高质量、低成本的原则下,全面考虑生产急需和生产便利;在保证找矿效果的前提下,统筹规划、统一安排,合理布置勘探工程,使勘探工程尽可能的为采矿生产所服务,力求做到探采工程“互利互用”,以此提高工程利用率,降低找矿成本,缩短探矿时间。这样既达到了地质找矿的目的,又满足了采矿生产的需要。总之,老矿山生产矿区的“探边扫盲及就矿找矿”勘探工作是重要而复杂的,必须要深入进行研究,才能取得良好的效果,保证矿山的可持续性发展。