钱玄同传 (一)“诲人不倦”的名教授

2019-07-17余连祥

余连祥

湖州师范学院文学院

1933年,北京师范大学对在校服务20年以上的教职员赠送银盾一座,钱玄同得到的银盾上刻着“诲人不倦”四个字。钱玄同获得这座“诲人不倦”银盾,可谓当之无愧。

1913年8月,由于长兄钱恂的坚持,钱玄同来到北京,9月开始任职于国立北京高等师范学校及附属中学,担任国学、经学教员。当时,他暂住西四北石老娘胡同中的钱恂家里。钱玄同和长子钱秉雄住在过厅的两间房中。据钱秉雄回忆,读中学时,父亲曾谈到当年不愿来北京的情形:“说句实话,当时我是极不愿到北方来,觉得北京是清王朝封建腐败势力的老巢,又是北洋军阀袁世凯统治着的地方,极其专制蛮横,哪有什么辛亥革命后民国的气息,孙中山先生革命的计划在这里是实行不通的,乌烟瘴气得很!那时我只想在杭州浙江图书馆中找个工作,人地都相宜。”

初来北京高等师范学校,钱玄同只是国立北京高等师范学校历史地理部及附属中学国文、经学教员。1915年北京高等师范学校增设国文部,钱玄同成为国文部教授,并兼任北京大学文字学教授。

该校前身为创办于1902年的京师大学堂师范馆,1904年改为优级师范科。1908年5月,独立为京师优级师范学堂,校址迁往厂甸五城学堂。这是我国高等师范学校独立设校的开始。1912年5月,改名为北京高等师范学校,陈宝泉出任首位校长。

陈宝泉(1874-1937),字筱庄,天津人,中国近代教育家。1896年在维新思潮影响下参加康有为创办的强学会。1897年,考取京师同文馆算学预备生。1901年,任天津开文书局编校。1902年协助严修创办天津师范讲习所。1903年由严修保送到日本留学,专攻速成师范科。1905年,任直隶学务公所图书课副课长,主编《直隶教育杂志》,并与高步瀛合编《国民必读》《民教相安》,还编著《国民镜》《家庭谈话》等教科类图书多种。这些书都采用白话文,通俗易懂,广受欢迎,成为新文化运动之先声。

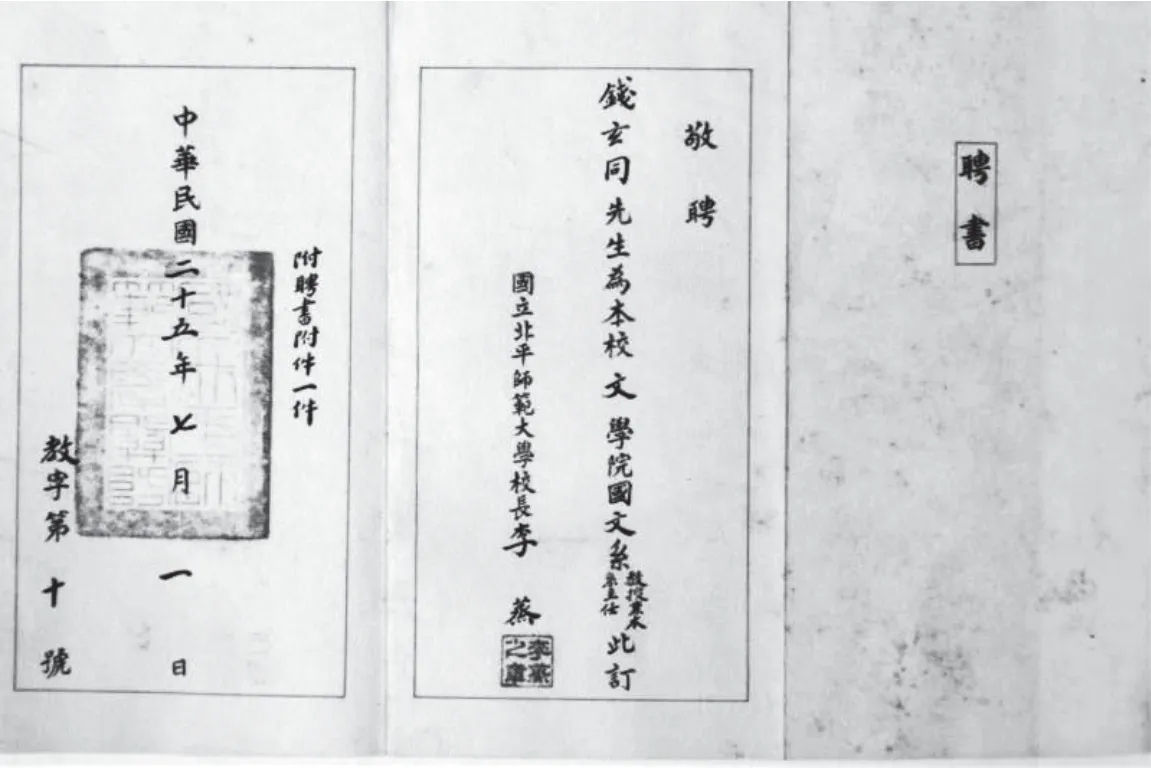

国立北平师范大学文学院国文系给钱玄同的聘书

辛亥革命后的北京大学自严复去职后,章士钊不敢受命,从1912年12月起,由工科学长何燏时代理校长。何燏时是浙江诸暨人,据说是正式从日本大学毕业的两名中国留学生之一,系数学家。胡仁源是浙江吴兴(湖州)人,为蔡元培在南洋公学的学生,后留学日本、欧洲,学船舰工程,1913年初进北京大学任预科学长,后接替何燏时任北京大学代理校长、校长。何燏时和胡仁源这两位浙江人,都属于“海归”,对于北大文科中占主导地位的桐城派老朽很不满意,就设法从留日学生中引进章太炎弟子。在他们看来,去日本留过学的章门弟子,学贯中西,正是北京大学文科所需要的新鲜血液。去过日本的沈尹默,首先被他们误认为章门弟子,引进到北大预科。据沈尹默回忆,胡仁源见到他,十分高兴地说,“现在好了,来了太炎先生的学生,三十岁,年纪轻”。其言下之意是,有了章门弟子,对北大的那些老朽可以不理会了。

北大聘请沈尹默,可谓“弄假成真”。1913年起,章门弟子纷纷北上,黄侃、马裕藻、沈兼士、朱希祖、朱宗莱、周作人等执教北大。钱玄同也因同门和同乡的关系兼任北京大学和北大预科文字学教员。随后数年,以章门弟子为核心的浙江籍教师取桐城派教员而代之,主宰北大文科。在新文化运动前后,北大国文系成了浙江籍章门弟子的天下,以致于现代评论派的陈西滢在《闲话》中以“某籍某系”来指称浙江籍教师主宰的北大国文系。

钱玄同一直是北京师范大学的教授,在北京大学只是兼职教授,但他仍与北京大学教授一样上课,领的也是北京大学教授的薪金。据陈明远《文化人的经济生活》(陕西人民出版社2010年6月版,第165 页),1919年北京大学本科教授七级,胡适、朱希祖、沈尹默、刘师培等,月薪280 银圆。八级月薪260 银圆。九级,周作人、钱玄同、马裕藻、沈士远、朱宗莱等,月薪240 银圆。鲁迅担任《中国小说史》讲师,每课时3 银圆,课时费远不及九级教授。

章门弟子在学界首次崭露头角是在“读音统一会”上。1913年2月,“读音统一会”正式召开会议,会议的主要议题便是制定统一的注音方案。经过三个月的争论后,会议最终通过以朱希祖为首的章门弟子的提案,采纳了章太炎拟定的标音符号,从中择取了39 个纽文和韵文,并将之命名为“注音字母”,由教育部拖延到1918年底才正式颁布。关于此事经过,与会的许寿裳曾回顾说:“会员中,章门弟子如胡以鲁、周树人、朱希祖、马裕藻及寿裳等,联合提议用先生之所规定, 正大合理,遂得全会赞同。其后实地应用时, 稍加增减,遂成今之注音符号。”与会的钱稻孙为钱玄同的侄子,也是支持章门弟子的教育部官员。会后,从杭州来的朱希祖和从上海来的马裕藻都留在了北京,进入北京大学国文系。钱玄同尽管没有参加这次会议,但他却是日后国语运动中推广“注音字母”的中坚力量。钱玄同主持编订的《国音常用字汇》就用注音字母来标注汉语常用字汇的“国音”,为日后普通话的推广奠定了语音基础。

查阅钱玄同日记,发现他在北京的第一年日子难过。他受人排挤,上的课少,月薪“不足百金”,只能寄住在兄长钱恂家,没钱自己赁屋而居,把家眷接来北京。从第二年开始,马裕藻等章门弟子给他安排了不少课,收入增加了,但又疲于编讲义和上课,最多时每周达27 课时。没过几年,钱玄同就成了新文化运动中的文化名人。

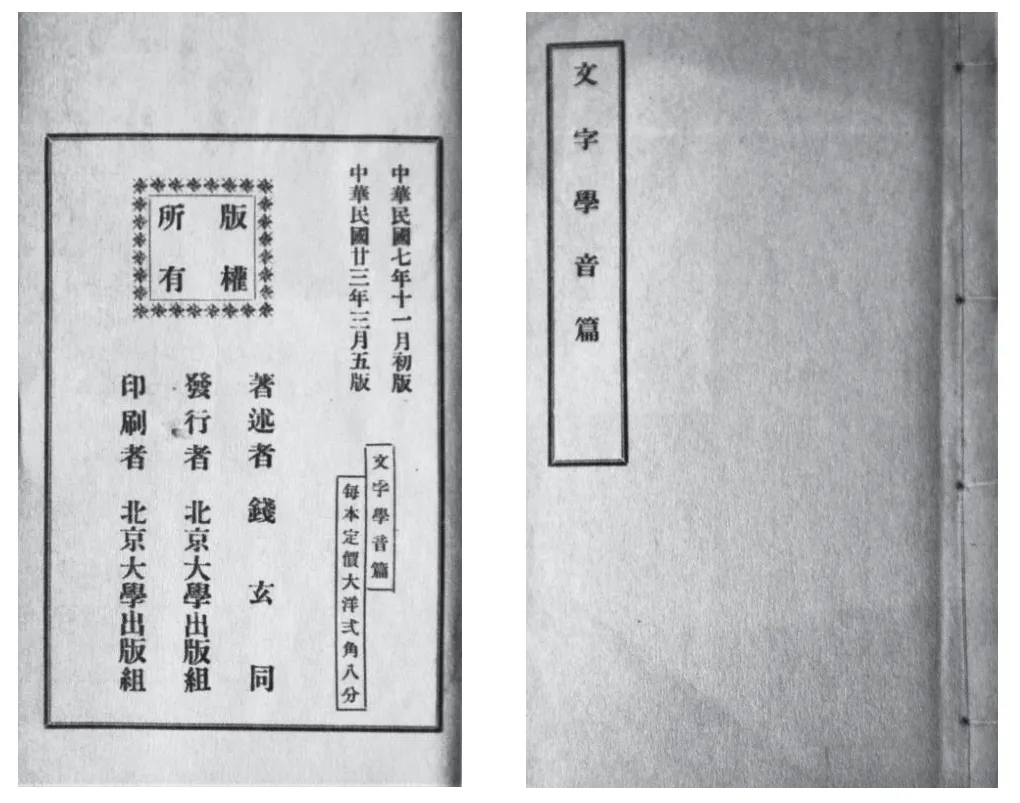

1917年,北京大学文字学课分别由两位章门弟子讲授,朱宗莱讲文字学的形义部分,钱玄同讲音韵部分。1918年,钱玄同把教这门课的讲义油印了两大册《音韵学讲义》。不久又将两大册节编作《文字学音篇》,这是我国高等院校汉语音韵学课程最早的一部教材,也是中国第一部音韵学通论性的著作,首次把古今字音的演变划分为周秦、两汉、魏晋南北朝、隋唐宋、元明清、现代六个时期,形成了第一个完整的汉语语音史分期学说。该书首次把近代音列入研究范围,指出《中原音韵》是近代北音的上源,拓宽了音韵学的研究范围。钱玄同在传统音韵研究中,开始使用音标做为标音工具。这一与国际音韵学接轨的方法,实乃汉语音韵史上的一大进步。

《文字学音篇》初版于1918年,由北京大学出版组出版,到1937年已出至第6 版。1988年山西人民出版社出版的《钱玄同音学著作选辑》和1999年中国人民大学出版的《钱玄同文集》第5 卷都收录了这部著作。在台湾,1964年学生书局也重印过该书。

钱玄同编写的另一部有名的讲义为1920年在国语讲习所编印的《国音沿革六讲》,专门用一讲来介绍“现代的标准音 注音字母”。

作为京城名教授,钱玄同不仅讲义编得好,而且课讲得精彩。几门课在不同的学校反复讲授,自然就熟烂于心。在京城二三十年代弟子的印象中,钱玄同上课从来不带讲义,只发几张音韵表。弟子徐铸成回忆道:“每次上课,他总先在课堂外等候了,钟声一响,立即走上讲坛,用铅笔在点名簿上一‘竖’,就立即开讲。讲起来真是口若悬河,滔滔不绝。”他上课只带一支粉笔,而讲每一个字的起源,从甲骨、钟鼎、大小篆、隶书,源源本本,手写口谈,讲得清清楚楚,把这样一门本来很沉闷的课,讲得生动有趣。

钱玄同上课对自己还有很多规矩,比如要站着为学生上课。晚年患有血压高毛病,犯病时,他就戴着金属箍站着上课,学生请他坐着讲,他却执意不肯。

钱玄同也从不把分数当作学生的命根子,考试时常常如同他点名一样轻描淡写,一笔带过。学生期末考后他也从不阅卷。张中行在《〈钱玄同文集〉序》说:“我是钱玄同先生的不成器弟子。”张中行1931年考入北大后,听了一年钱玄同讲的“中国音韵沿革”。在张中行印象中,钱玄同“中等身体,偏于丰满,面部大而白净,眼也大而很近视”。钱玄同口才出众,“用普通话讲,深入浅出,条理清晰,如果化声音为文字,一堂课就成为一篇精炼的讲稿。记得上学时期曾以口才为标准排名次,是胡适第一,钱先生第二,钱穆第三”。而钱玄同授课,最大的特点似不在于口才如何。张中行晚年在《红楼点滴三》中回忆道:“上一学期终了考,他来了,发下考卷考题之后,打开书包,坐在讲桌后写他自己的什么。考题四道,旁坐一个同学告诉我,好歹答三道就交吧,反正没人看。我照样做了,到下课,果然看见钱先生拿着考卷走进教务室,并立刻空着手出来。”后来才知道,期考而不阅卷,是钱先生特有的作风,学校也就只好刻个“及格”二字的木戳,一份考卷盖一个,只要曾答卷就及格。

《文字学音篇》

徐铸成则说:“每学期批定成绩时,他是按点名册的先后,六十分,六十一分……如果选这一课程的学生是四十人,最后一个就得一百分,四十人以上呢?重新从六十分开始。”

北大、北师大都买钱玄同的账。但当时燕大里的美国人办事比较较真,说按照学校规定,不改试卷就扣发薪金。钱玄同一听此话,也爽快,就把钞票和试卷一起退回,并附信说:“薪金全数奉还,判卷恕不从命。”

不过这两位弟子数十年后的回忆,未免是“小说家言”。查看钱玄同日记,经常有阅卷记录。日记中记下了期末的考题,也有阅卷的记录。北京大学和北京师范大学的入学考,钱玄同往往参与出卷和阅卷。

顺便提一下,五四运动后,北京大学名声大振。许多在北京大学当教授的人,都不免神气十足。那时钱玄同作为北师大的教授,同时也兼任北大教授,但他主次分明,并不以北大教授自居。查阅他当年在《新青年》杂志发表的文章,文末常附记“于西北园北京高师教职员宿舍”字样。钱玄同原先在高师附中任教,默默无闻。高师校长陈宝泉独具慧眼,擢升他为教授。钱玄同不忘陈宝泉的知遇之恩,始终以高师一员自居。

弟子顾学颉在《钱玄同传略》一文中说,钱玄同对“所讲内容,非常熟悉,如数家珍。例如讲《春秋》,某公某年某月某事,左氏如何,公、谷如何,古文家某人某说,今文家某说,清、近人又如何说,某说是,某说非,理由如何等,就像讲故事一样。讲《说文》,某部首某字古文怎样写,甲金又怎样,许氏又是怎样把形体和解说弄错了,隶草又如何演变,后来又怎样变成了简体字,一路讲来,印象既深刻,兴趣也很浓……讲课时,常拿一本书,两手翻弄。同学们以为是讲稿或参考书……原来是一本《汉书》,和讲课内容毫不相干……又一次……却是一本空白的无字天书”,“他近视程度非常深,眼镜上就像扣着的两只小酒杯,可以想到,是长年看书用功视力消损的结果”。钱玄同虚龄4 岁,就由父亲亲授《尔雅》。每天都要站着背诵,背熟时往往腿就站僵了。日后在日本留学,章太炎在日本东京讲“说文解字”等内容,钱玄同反复听了两遍。来到北京,又热衷于买书读书,学问日益精深。

当然,博闻强记的钱玄同,偶尔也会讲错。有一次,钱玄同在新开设的“中国音律沿革”课上讲课时,与学生张中行就古代一个音律的问题讨论了起来。不过,两人的观点却截然相反。钱玄同上课从不带书和纸,但每一个音律的起源以及演变经过,就能讲得清清楚楚。而张中行恰好对他所提到的这个问题也很有研究,因此两人都认为自己说得正确,谁也不肯认输。

此时,班上一名同学提到了一本书里的内容,钱玄同猛然想起,原来张中行说的才是正确的,而自己坚持的看法其实是一种误读。于是,钱玄同立刻改口,笑着对张中行说:“是的,你是对的。没想到,你对此研究得如此透彻,将来一定大有作为。”接着,钱玄同又诚恳地对张中行大加赞赏,最后说得张中行不好意思地连连摆手,甚至忘了之前的争辩,把钱玄同当作了知音,更对他敬佩不已。

课后,有学生不解地问:“钱教授,之前的辩论明明是您输了,可为什么一点尴尬的气氛都没有呢?”钱玄同大笑着说:“错了就坦诚地认输,这有什么好尴尬的呢?不过,认输可是有技巧的,不要一直说‘我错了’,而要强调‘你是对的’。如此,既表现了自己敢于认错的立场,又能让对方感受到肯定和尊重,自然不计较输赢的结果,尴尬也就无从而来了。”学生听完,十分佩服,连连点头。

钱玄同不仅对授课内容烂熟于心,而且授课风格十分幽默,可谓是深入浅出的高手。钱玄同在北师大中文系讲传统音韵学,讲到“开口音”与“闭口音”的区别,一同学请他举一个例子,他便讲述了这么一则趣事——

北京有一位京韵大鼓女艺人,形象俊美,特别是一口洁白而又整齐的牙齿,使人注目。女艺人因一次事故,掉了两颗门牙,应邀赴宴陪酒时,坐在宾客中很不自在,尽量避免开口,万不得已,有人问话才答话。她一概用“闭口音”,避免“开口音”,这样就可以遮丑了。如这样的对话:

“贵姓?”

“姓伍。”

“多大年纪?”

“十五。”

“家住哪里?”

“保安府。”

“干什么工作?”

“唱大鼓。”

以上的答话,都是用“闭口音”,可以不露齿。

等到这位女艺人牙齿修配好了,再与人交谈时,她又全部改用“开口音”,于是对答又改成了:

“贵姓?”

“姓李。”

“多大年纪?”

“十七。”

“家住哪里?”

“城西。”

“干什么工作?”

“唱戏。”

学生听了都大笑,对“开口音”和“闭口音”的区别印象深刻。

好走极端的钱玄同,偶尔也会以极端的方式来表彰和鼓励学生。1926年秋,丁声树初中毕业后,千里迢迢来到北京,考入北京大学预科。1928年秋,预科毕业,升入北京大学国文系学习,1932年毕业。

丁声树喜欢听钱玄同的“音韵沿革”和“说文解字”两门选修课。他是钱玄同的得意门生,对《说文解字》熟烂于心,又对残本《切韵》以及历代韵书、字书颇有研究。丁声树写的毕业论文,学术功力不错,颇有创见,钱玄同破天荒给了他一百分,一时传为美谈。正是凭借钱玄同的“非常态”奖掖,丁声树大学毕业后顺利进入中央研究院历史语言研究所工作,先后任助理员、编辑员、副研究员,并最终成为语言学家。

钱玄同为人谦虚,学生毕业留校,多年同事下来,成了亦师亦友的关系。他向章太炎介绍学生魏建功,称是“北平大学的同事”,而不说“小门生”。凡是大学里的学生,他一概称先生;等相处熟了,又改称兄。

钱玄同生前爱讲的一段话是:“三纲者,三条麻绳也,缠在我们的头上,祖缠父,父缠子,子缠孙,代代相传,缠了二千年。新文化运动起,大呼解放,解放这头上的三条麻绳。我们以后绝对不得再把这三条麻绳缠在孩子们的头上;孩子们也永远不得再缠在下一辈孩子们的头上!”他称自己的三位公子为“世兄”,可谓多年父子成朋友。

钱玄同在北师大、北大教书数十年,桃李满天下。由于名声大,社会上喜爱文字音韵的学者也慕名前来拜师求教。据黎锦熙回忆,连传奇人物符定一都有意拜钱玄同为师。符定一生于1877年,年长钱玄同十岁,是黎锦熙的湖南老乡,1908年毕业于京师大学堂师范馆。曾任资政院秘书、顺天高等学堂教习。辛亥革命后回湖南从事教育工作,历任岳麓书院山长、湖南省教育总会会长、湖南省立第一中学校长、湖南师范学校校长。1912年创办省立一中,毛泽东为其弟子,师生来往甚密,情谊弥笃,并于1925年搭救过毛泽东。1926年6月,任北洋政府财政部次长,兼盐务署署长、稽核总所总办,1927年3月辞职。

1918年,符定一、易克臬与黎锦熙三位湖南同乡,相约发奋研究《说文解字》,并认为非从古音韵学入手不可。他们打听到北京有一位钱夏先生,浙江吴兴人,得章太炎之真传,而且能综合顾炎武、江永、孔广森、段玉裁、戴震、严可均诸家之长,所得超过于其师,可是崖岸甚高,脾气颇大,若要拜他做老师,必须具备红纸门生帖子,正式“拜门”,并奉“贽敬”数百元。另两位提议各凑上两百元一同去拜门,但黎锦熙当时手头紧,又觉得这个办法太旧式了,就说:“焉有君子而可以贷取乎!”于是这事便不了了之。不久他们两位设法弄到两大册北大油印的《音韵学讲义》,上署钱玄同,说这个人就是钱夏。黎锦熙还不太相信,说:“钱玄同就是钱夏?不太像吧!”黎锦熙后来跟钱玄同成了熟悉的朋友,就拿此事问钱玄同,钱玄同证实自己就是钱夏。不过他们所说的行“叩头礼”的传闻,是黄侃的,居然“黄冠钱戴”了。黄侃说自己的学问是“叩头”来的,谁想拜他为师,必须行“叩头礼”。

1924年,黎锦熙才介绍符定一与钱玄同相识。此后符定一经常向钱玄同讨教音韵问题。得到钱玄同指点,符定一编著了《联绵字典》。《联绵字典》是一部专收各种双音词的词典。符定一的这部煌煌巨著,耗时30年,在现代辞书史上具有重要的历史地位。

钱玄同还破例接收了一位前来“偷听”的洋学生。

仓石武四郎(1897-1975),出生于书香门第,其父仓石昌吉是明治维新时期著名思想家、教育家福泽谕吉的学生。1928年至1930年,仓石武四郎被日本文部省派往中国留学。仓石早年在日本的汉语学习,主要接受了日本传统的“训读法”,基本学会了“哑巴汉语”,且能初步阅读中国传统的经史子集。

仓石武四郎于1928年3月,以日本文部省资助的在外研究人员身份来到北京。他与吉川幸次郎一起向一位旗人奚待园学习《红楼梦》,练习汉语口语,了解北京风情。他们每天上午用3 个小时学习一回小说,一直学了4 个月。此后在俞平伯家学翻译,通过练习把夏目漱石的《哥儿》等日文作品翻译成白话文来学习用白话文写作;每周一次参加杨钟羲家的雪桥讲舍,以旧式的拜师方式听传统文人的私人讲学。

仓石武四郎的兴趣,是在清代考据学特别是小学、音韵的研究上。他真正想听的课程,是钱玄同在北师大开设的“国音沿革”和“说文研究”。他通过马廉向钱玄同提出了听课请求,得到的回答是:“我在北京大学也有类似的课程,况且北大有旁听制度,去那里如何?倘若一定要在师范大学,那里没有旁听制度,我自然无法答应,不过,也许可以偷听……”仓石武四郎心领神会,1929年秋季学期开始了在北师大的“偷听”生涯。他在北师大“偷听”的课有:钱玄同的“国音沿革”、“说文研究”,孙人和的“词学”,沈兼士的“文字形义学”,黄节的“曹子建诗”。

对此,仓石武四郎自述道:“从1929年秋季学期开始,我就正式作为偷听生,差不多每天去师范大学听课。”“当时我住在西城的城墙附近的孙人和先生家中,从地理位置上说,距离师范大学要比北京大学近些,而且出了师大就是琉璃厂,十分便利。”([日]仓石武四郎著:《仓石武四郎中国留学记》,荣新江、朱玉麒译注,中华书局2002年版,第240页)

1928年,仓石武四郎在北平尚贤公寓

仓石武四郎从1929年秋季开始去北师大“偷听”钱玄同的课,1930年春季又听了一学期。查《钱玄同日记》,早在1929年2月18日,就有记载“大连满铁图书馆之松崎鹤雄、柿沼介(新来)及小林胖生(将归)三人赏晚饭于忠信堂”。(杨天石主编:《钱玄同日记(整理本)》(中),北京大学出版社2014年版,第738 页)松崎鹤雄(1867—1949)是日本著名的汉学家、版本目录学家。当时在南满洲铁道株式会社大连图书馆任职。几天后,钱玄同回请了他们一次:“赏日本人在彰林春吃饭,宾主共十一人:仓石、柿沼、小林胖生、松崎、尹默、玄同、遇夫、隅卿。”(上书,第740 页)遇夫是指语言文字学家杨树达。沈尹默和马隅卿也都是钱玄同的好友。所记的4 位日本人,有3 位就是前几天以南满洲铁道株式会社大连图书馆的名义宴请钱玄同他们的几位。另一位仓石就是仓石武四郎,应该是小林胖生带去的。宾主11 人,日记只记了8 人,可见钱玄同对仓石武四郎留下了深刻的印象。不过仓石与马隅卿更熟一些。他想去北师大听钱玄同的课,就让马隅卿充当了“说客”。钱玄同对仓石有较好印象,因而建议去“偷听”。

这一“偷听”经历并非一帆风顺,在听课过程中也遇到了小插曲。仓石武四郎对此的描述是:“发生了一件令人十分难堪的事情。”(上书,第236 页)在课堂上,本来音韵课的讲义都是随便发给学生的,所以仓石武四郎拿到讲义没有问题。但有一次,学校办公室的人来教室,对照名单发讲义资料,发现了这位偷听生。当时,仓石武四郎急得像热锅上的蚂蚁。办公室的人来到他身边并停了下来,其他学生大致了解他的情况,目光齐刷刷地射向了这位“偷听生”。钱玄同也停止授课,从讲台上往下看。幸好坐在旁边的研究生院的学生孙楷第热心地为这位“偷听生”辩解。钱玄同也对办公室的人说道:“快点儿往前发!”最后,办公室的人也就不再追究了。

仓石武四郎在钱玄同的课上做了大量笔记,这些笔记成了仓石武四郎回日本后进行汉语研究和教学的珍贵资料。仓石武四郎认为“当时听钱先生的讲课,的确对我帮助很大。我现在好像是在招认一般,我在京都大学开始讲课时,曾将他的讲义作为蓝本。不仅对我来说是蓝本,对中国学生而言也是一样。”(上书,第236 页)

他在中国的两年多“游学”,学会了汉语口语、白话文写作以及现代国语的教学法,特别是从钱玄同那里学习注音字母、“国音”字和汉语音韵史等,为日后在日本开创性的现代汉语教学打下了基础。仓石武四郎日后成了著名的中国语言文学研究专家,是国立东京大学名誉教授、日中学院院长、东方学会评议员、中国语学研究会理事长。钱玄同对仓石武四郎的影响,可以说是民国国语运动对日本现代汉语教学影响的一个缩影。仓石武四郎的成就表现在经学、文学方面,尤其表现在语言研究和语言教学领域的重要贡献。周一良指出,仓石武四郎“致力于日本的现代汉语教育,并作出杰出贡献,因而成为现代中国语研究的泰斗”。

(待续)