气候变化背景下中原城市群城市发展的响应及适应策略

2019-07-15彭俊杰

彭俊杰

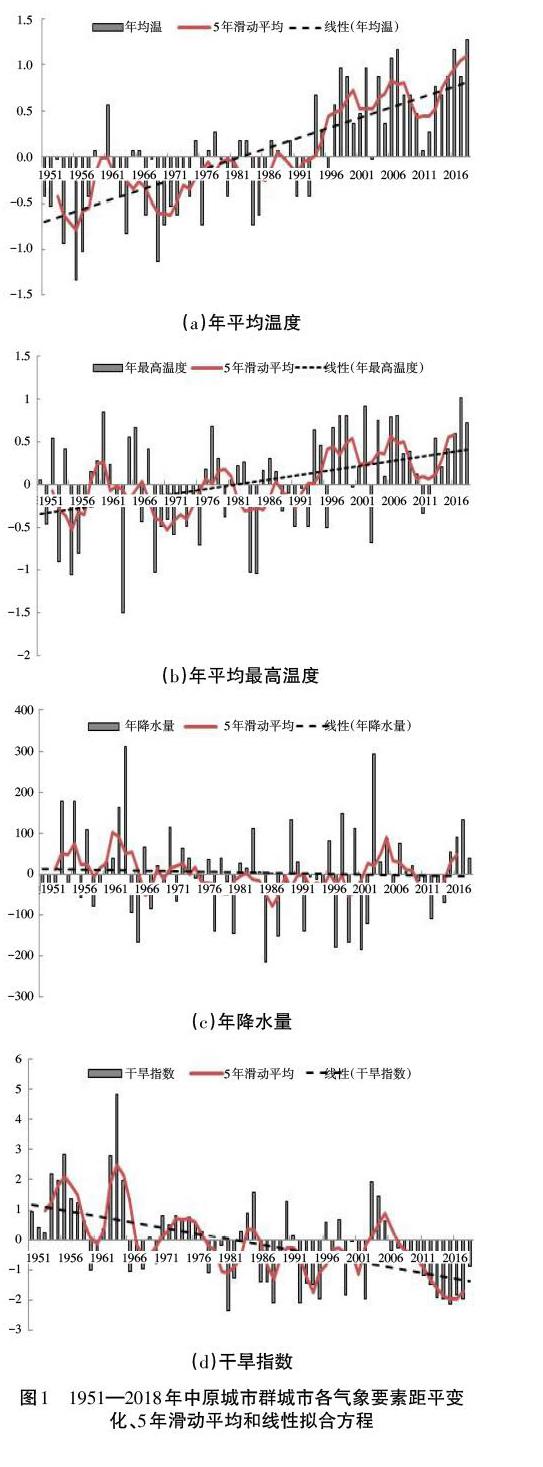

摘 要:随着城镇化的不断推进和国家战略的深入实施,城市群已经成为人类活动的集中区域和规模庞大的承载体,更容易遭受气候变化带来的不利影响。本文以中原城市群为研究区域,选取1951—2018年的气象资料,采取距平、滑动平均法、Mann-Kendall检验对中原城市群区域温度、降水、干旱指数3个气象要素的变化特征进行分析,并将这3个要素与城市发展综合指数进行相关性分析,来研究中原城市群气候变化特征及其对城市发展的影响。结果表明,年平均温度、年平均最高温度呈升高趋势,年降水量、年干旱指数呈减小趋势,且年平均温度、年干旱指数变化趋势比较明显。各气象要素的变化倾向率分别为0.31℃/10a、0.09℃/10a、-6.72mm/10a、-0.35/10a,并且各气象要素均发生气候突变。1978—2018年中原城市群城市发展综合指数呈显著上升趋势,趋势增长倾向率为3.1/10a。城市发展与年平均温度、年平均最高温度、年降水量呈正相关,与年干旱指数呈负相关。城市人类活动、城市区域内土地利用和土地覆盖方式发生改变等都是影响城市气候变化的重要因素。

关键词:气候变化;中原城市群;适应策略

中图分类号:F129.9 文献标识码:A 文章编号:1671-0037(2019)3-30-7

DOI:10.19345/j.cxkj.1671-0037.2019.03.005

1 引言

伴随着气候变暖和降水变异的加剧,极端天气现象出现的频次逐渐增加,强度也在不断加大[1]。如此剧烈的气候变化与社会经济因素结合在一起,使得人口和资源高度密集的城市群面临着不断加剧的灾害风险[2]。欧延升和赵景波通过搜集和整理广西北部湾地区的南宁、钦州和龙州1951—2010年间的气象资料,研究了该区1951—2010年间气候变化及厄尔尼诺/拉尼娜(ENSO)事件对广西北部湾气候的影响。结果表明,ENSO事件与该地区旱涝灾害关系显著,该区域的旱灾和涝灾主要发生在ENSO事件前后几年,并且旱涝灾害多发生在连续性的ENSO年[3]。Zhou等研究认为中国地区的热岛效应表现为东部城市高于中部和西部城市,在大部分的大型城市中观测到的热岛强度有着显著的上升趋势,且这种上升趋势在夏季更为明显[4]。周莉等研究认为珠三角、长三角和京津冀城市群下垫面类型改变后,地表潜热蒸发显著减少,为了平衡地面能量收支,地面温度升高,进而感热通量、地表有效长波辐射增强,地表通过升温对能量进行再分配和再平衡,且下垫面改变引起的温度、地表能量变化基本集中于城市群下垫面变化区域,温度响应具有显著的局地性[5]。张豪等研究认为,气候变化对城市全要素生产率产生负面影响,其中降水量的影响更显著,但对中国东部地区城市的全要素生产率影响不明显,经济发展水平越高的城市,其全要素生产率受气候变化的影响越小[6]。董锁成等对中西部地区五大城市群气候变化响应的实证分析表明,中西部城市群是气候变化影响的脆弱敏感地区,建议国家相关部门从国家安全的战略高度来重视城市群应对气候变化影响的迫切性,研究气候变化对中西部城市群的影响以及适应对策[7]。

2016年12月30日,《中原城市群发展规划》获得国务院批准,中原城市群上升为七大国家级城市群之一。根据规划,中原城市群涵盖河南、河北、山西、安徽、山东5省30市,总面积28.7万平方千米,总人口1.58亿,常住人口城镇化率接近50%,国内生产总值5.56万亿,仅次于长三角城市群、珠三角城市群和京津冀城市群。当前关于中原城市群的研究主要集中在城市群经济社会发展、城市群空间格局、生态环境承载能力、城市竞争力的评价与时空演变等方面,而有关中原城市群城市发展对气候变化的响应及适应机制研究较少。本文以中原城市群为研究区域,选取1951—2018年的气象资料,采取距平、滑动平均法和Mann-Kendall检验对中原城市群区域温度、降水和干旱指数3个气象要素的变化规律进行分析,并将这3个要素与人均GDP、非农业人口比重、第三产业比重、人口密度、城镇居民可支配收入以及城市发展综合指数进行相关性分析和线性拟合,研究气候变化背景下中原城市群城市发展的响应机理,并提出适应策略,为进一步增强城市群适应气候变化能力,有效规避气候变化的不利风险提供理论依据和决策参考。

2 数据来源与研究方法

本文选取河南省安阳、新乡、三门峡、洛阳、郑州、许昌、开封、南阳、驻马店、信阳、商丘,河北省邢台,山西省长治、晋城、运城,安徽省亳州、宿州、阜阳、蚌埠以及山东省菏泽等具有代表性、时间序列相对完整的20个国家级气象台站1951—2018年的温度、降水和干旱指数作为气候分析数据。选取1978—2018年各地区地区生产总值、城镇化率、城乡居民收入差距、全社会固定资产投资等4个指标作为衡量中原城市群城市发展程度的具体指标。其中,气象数据来源于中国气象局气象数据中心,城市发展数据来源于各省市1979—2018年统计年鉴以及2018年国民经济和社会发展统计公报。

在研究方法上,本文采用滑动平均、回归分析和M-K气候突变分析检验等分析1951—2018年中原城市群的气温、降水和干旱指数的变化规律。在此基础上,采用相关分析方法研究城市化进程与城市气候要素之间的相互关系。

3 中原城市群气候要素变化特征分析

3.1 1951—2018年气候要素的基本特征

近67年來,中原城市群城市年平均气温倾向率为0.31℃/10a,呈明显的增温趋势。从图1可发现,年平均温度距平在1988年以前主要表现在负距平,1988年后以正距平为主,这说明1988—2018年的年平均温度(14.12℃)明显高于1951—2018年的平均温度(13.97℃),中原城市群气候变暖在1988年以后表现得尤为显著。通过5年滑动平均发现年平均温度有2次明显的波动,1953—1993年以冷期为主,1994—2018年以暖期为主。年平均最高温度也经历了1951—1958年的冷期、1959—1961年的暖期、1962—1976年的冷期、1977—1981年的暖期、1982—1992年的冷期、1993—2018年的暖期(图1b)。总体上,中原城市群温度呈波动上升趋势,年均温经历了“冷→暖”的演变过程。特别是20世纪90年代以后,中原城市群年均温明显高于前期。

1951—2018年中原城市群区域内年降水量呈略微减少的趋势(气候倾向率为-6.72mm/10a)。总体来看,年降水量变率不稳定,波动性较大(图1c),最大年降水量出现在1964年,最小年降水量出现在1986年。通过5年的滑动平均可以发现年降水量距平有5次明显的波动时期,1951—1966年表现以正距平为主,1967—2001年表现以负距平为主,2002—2009年表现以正距平为主,2010—2015年表现以负距平为主,并且降水量减少趋势明显,2016年以后表现为正距平。

1951—2018年中原城市群干旱指数呈明显减小趋势,变化倾向率为-0.35/10a。总体来看,干旱指数正负距平值交替变化,呈现一定的周期性特征(图1d),最大值出现在1964年,最小值出现在1981年。通过5年的滑动平均可以发现有6次明显的干湿波动时期,1951—1966年表现以正距平为主,1967—1970年表现以负距平为主,1971—1977年表现以正距平为主,1978—2002年表现以负距平为主,2003—2006年表现以正距平为主,2007—2018年表现以负距平为主,并且减小趋势明显。

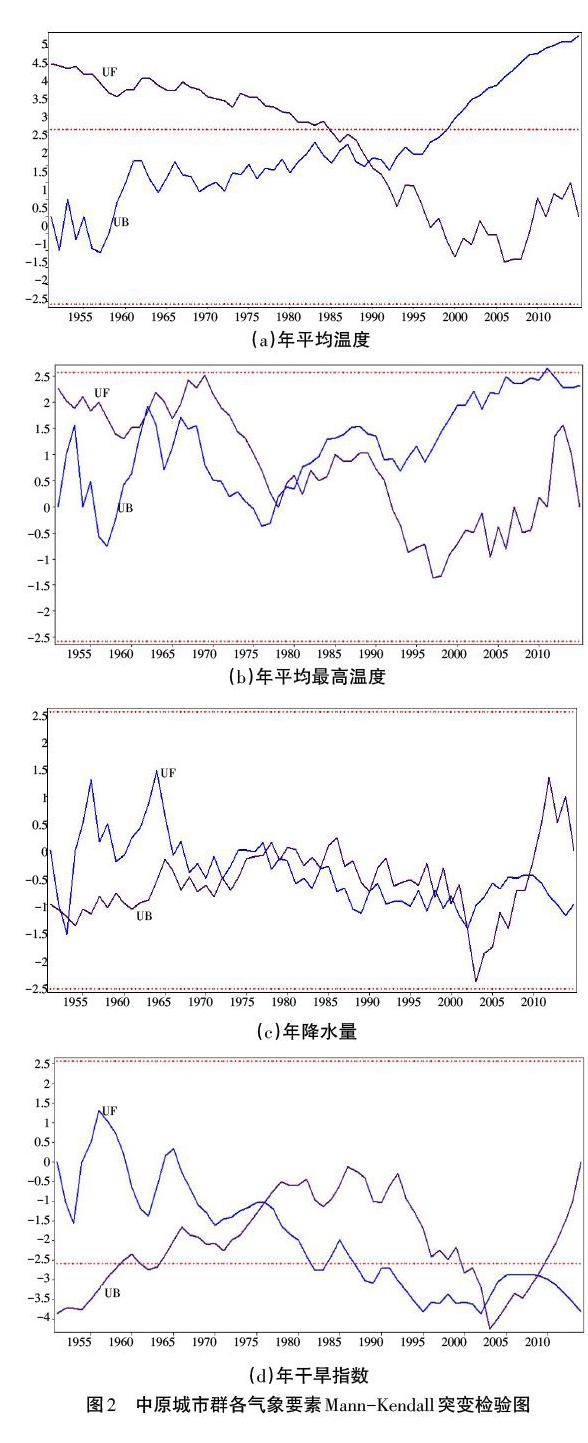

3.2 Mann-Kendall气候突变分析

Mann-Kendall检验是世界气象组织推荐并已广泛应用到气候变化影响下的降水、干旱频次趋势检测的一种非参数统计方法,能有效区分某一自然過程是处于自然波动还是存在确定的变化趋势。分别将中原城市群各气象要素的时间序列进行Mann-Kendall突变检验,可得到各要素的突变检验图(图2)。如图2所示,年平均温度发生突变的年份为1988年,1988年之前升温趋势变化不明显(气温倾向率为0.1℃/10a),1988年之后升温趋势显著(气温倾向率为0.34℃/10a,p<0.01),2000年前后达到突变显著性水平。年平均最高温度的突变发生在1980年前后,1980年以前升温趋势不明显,1980年以后升温趋势明显,且在2010年达到显著水平。年降水量在1952—1953年前后连续发生突变以后,到1973年没有发生明显突变,在1974—2009年内突变情况频繁发生。年干旱指数在1976年前后发生突变,1976年以前呈波动增长趋势,1976年后逐年下降,2003年达到突变显著性水平,2007年之后呈现微弱的增长趋势。

4 城市发展对气候变化的响应分析

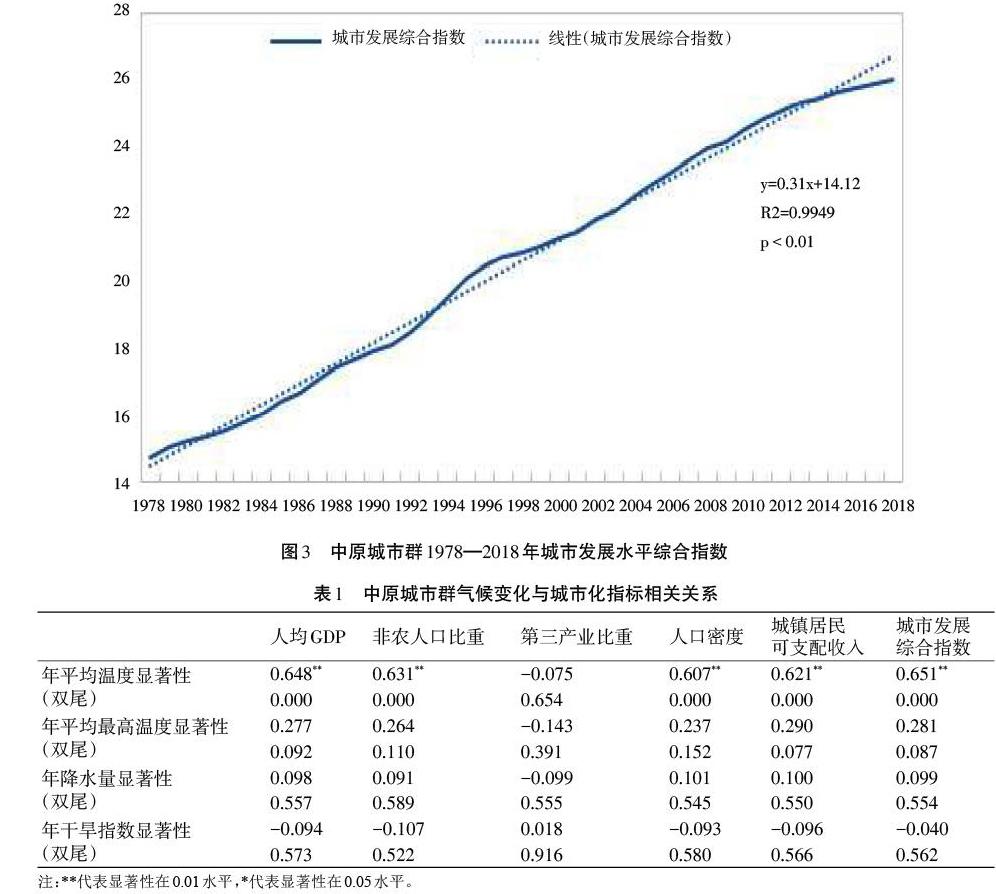

气候变化是一个非常复杂的过程,城市化在不同地区所起的作用有多大,其在全球气候变化中的作用如何,还需要采用更准确的定量化研究深入阐释[8]。随着城市化的不断发展,城市群更多地被赋予了经济学的内涵,既包含地理区域概念,又包含经济区域概念[9]。从经济学的角度来看,在城市群不断扩张和发展壮大过程中,国民生产总值的增加、城镇化率的提高、城乡生活水平差异的拉大、社会固定资产投资的增加都是衡量城市群快速发展的重要指标[10]。基于以上理论分析,本文研究中原城市群城市发展对气候变化的影响时选取1978—2018年各地区人均GDP、非农业人口比重、第三产业比重、人口密度、城镇居民可支配收入等5项指标,运用主成分分析法提取第一主成分的载荷因子。上述5项指标的载荷因子分别是0.977、0.991、-0.061、0.918、0.990。由于5项指标的单位不统一,为了便于比较,我们将5项指标分别进行标准化以后再构建中原城市群城市发展水平综合指数[Ζ]。

结果如图3所示,1978—2018年中原城市群城市发展综合指数呈显著上升趋势,城市规模不断扩大,城市发展水平不断提升,趋势增长倾向率为3.1/10a(图3)。

从表1可以看出,中原城市群年平均温度与人均GDP、非农人口比重、人口密度、城镇居民可支配收入呈极显著的正相关关系,并通过了0.01显著水平检验,相关系数分别是0.648、0.631、0.607、0.621。年平均最高温度、年降水量、年干旱指数与人均GDP、非农人口比重、第三产业比重、人口密度、城镇居民可支配收入没有显著的相关关系,这说明这些气象因素受到城市下垫面性质、微气候等多种因素的影响具有很大的不确定性。由此可以看出,中原城市群城市发展对气候变化的影响主要归结为3个层面的效应:一是生产方式变动产生的气候效应。人均GDP作为城市气候容量的重要测度指标,与年均温度呈显著的正相关关系,这表明经济增长对气候变化的作用是以温度改变的形式来体现。人均GDP增加,资本存量和资本积累也在增加,人均累计碳排放量也会增加,将会导致大气中CO2浓度升高,进而引起温室效应。二是消费方式变动产生的气候效应。人口从农村转移到城市的过程本身就是一个低碳消费群体转变为高碳消费群体的过程。随着城镇居民可支配收入的不断增加、城市化进程的不断加快,以及中等收入人群比例的增大,城镇居民生活方式和消费方式的改变将会成为气候变化的重要驱动因素。以粮食为例,城镇居民消费所需要的粮食产品更加多样,对加工食品以及其他高附加值产品的消费需求不断增长,更具营养价值和高附加值的高端消费层次农产品将进一步替代低消费层次的初级农产品。对肉、蛋、奶、水产品这些高碳产品的消费,部分替代了小麦和大米等传统固碳产品的消费。与此同时,饲料用粮和加工用粮等非食用性农产品消费也将随着人们对畜牧产品和高级农产品需求的持续增长在很长一段时间内保持增势。三是人口规模变动产生的气候效应,在本文中主要表现为非农人口比重和人口密度的增加对气候变化的影响。无论是人口的增长还是人口在城市集聚,都对气候变化产生一定的影响,可以简单地表现为假设在人均碳排量不变的情况下,城市人口的规模增加将导致CO2及其他温室气体排放的增加,进而导致温室气体排放总量的增加。人口城镇化带动了城市人口的大规模空间集聚,进而推动了现代化生活方式对传统生活方式的有效替代,这种后果将会导致城市人口排放的CO2等温室气体和污染物在不断增加,同时也使得能源消耗和环境压力不断增加,在有限的城市生态环境容量和生态承载力的条件下,进而导致城市环境质量恶化、热岛效应加剧。另外,人口城镇化也推动着生产方式和消费方式的变动,不仅表现为产业分布和产业分工,还体现在人们的居住方式、通勤方式、产品结构需求变动所导致的能源强度和能源消费碳强度发生变化。这些都通过人口规模变动导致碳排放总量变动,碳排放量增长进而导致气候的变化。随着城市人口规模不断增大,经济体量进一步增加,全球气候变化与城市化的叠加影响会进一步加大,城市居民安全与健康、交通与公共设施以及生态环境等方面的压力,也将面临更加严峻的气候变化风险。国内外学者研究表明,人口的规模变动对城市气候变化的影响愈演愈烈,人类活动排放到大气中CO2的弹性系数最高可达1.65,成为城市应对气候变化面临的巨大挑战。

从分析城市发展综合指数与各气象要素之间的相关关系来看,1978—2018年中原城市群城市综合发展指数与年平均温度、年平均最高温度、年降水量、年干旱指数之间的相关系数分别为0.651、0.281、0.099、-0.040。由此可以看出,中原城市群城市发展与年均溫的相关性较高,达到显著水平;与年平均最高温度、年降水量和年干旱指数的相关性不显著。也就是说,随着城市发展综合指数的不断提高,城市经济发展不断壮大,城市居民活动不断增强,城市区域内土地利用和土地覆盖方式发生改变,形成以城市建设用地为主、城市规模扩张的城市发展格局,这样会严重影响生产方式、城镇居民生活方式和消费方式,以及城市下垫面热力结构和热力性质,从而导致城市增温明显,更容易形成城市的热岛效应。

5 气候变化背景下中原城市群城市发展的适应策略

城市适应气候变化事关人民群众切身利益,事关城市是否生态宜居和持续健康发展,事关全面建成小康社会。在全球变暖和城市化加速发展的背景下,中原城市群整体应对未来气候变化的不确定性和风险可能加剧,提升城市群适应气候变化的能力是一个系统工程,需要多点支撑,共同发力。基于此,通过以上分析,就中原城市群适应气候变化提出以下4个方面的适应策略。

一是加强中原城市群适应气候变化的顶层设计。城市适应气候变化是一项系统工程,涉及城市规划、城市管理、产业与能源低碳转型等各个方面。加强中原城市群适应气候变化的顶层设计对于科学阐述规划和城市灾害风险管理具有重要作用。在编制城市群发展战略规划、国民经济发展规划、城市生态环境规划等过程中要充分考虑气候变化的影响,明确城市适应气候变化的重点领域、优先序、承载力及可能风险。研究出台中原城市群适应气候变化的行动方案,探索建立区域适应气候变化的技术支持机构或专家委员会,建立灾害风险统计和监测信息平台,制定在高温热浪、低温雨雪、暴雨内涝和持续性干旱等各类极端天气情况下中原城市群在用水、用电和城市交通等安全保障的应急联动预案等。

二是提高城市基础设施适应气候变化的支持能力。根据中原城市群城市发展与温度、降水量的相关关系分析看出,温度对中原城市群的发展影响比较显著。因此,要进一步完善城市供水、供电、供气、通信等城市基础设施的建设标准,提高城市生命线支持系统的稳定性和抗压性,将极端高温、极端降水、极端干旱等极端天气气候事件监测预警纳入城市基础设施规划与建设中,进一步提升道路、能源、电力等耐受气候变化特别是高温影响的变幅阈值。强化城市低碳化建设,在建筑施工设计过程中要充分考虑到当前及未来气候变化对新建建筑的可能影响,积极发展节能、环保、可持续的绿色装配式建筑。有效促进建筑废弃物资源的循环再生,建立健全城市垃圾填埋的回收利用机制。支持发展城乡社区低碳化,推进共享单车、城市步行系统建设,着力倡导绿色、低碳的生活方式。

三是积极开展气候适应型城市生态系统建设。推进气候适应型城市生态系统建设,依托中原城市群地处南北气候过渡带的生态优势,以及太行山、伏牛山、桐柏—大别山三大山地生态屏障,积极发展城市绿地和城市水系,统筹推进山水林田湖衔接联通,开展城市生态修复、城市修补“双修”工作,着力构建城市“斑块—廊道—基质”绿色化发展格局,有效发挥城市小气候调节和消减功能。加强海绵城市建设,通过多种方式建设微型湿地、生物滞留带等城市海绵体和雨洪回收利用体系,提高城市应对高温、干旱的响应能力。进一步完善城市适应气候变化的社会参与机制,不断强化企业的主体作用和低碳责任意识。加强国内外城市群之间应对气候变化的交流与合作,吸收借鉴先进经验和先进技术,构建公平、共赢、共享的全球气候治理体系。

四是加强气候风险评估及基础研究支撑。积极开展城市及城市群的气候变化影响、脆弱性与风险评估,加强气候变化背景下的城市安全与人口承载力研究,提出城市重大工程、人居环境、水资源、能源电力、交通、人体健康等领域的适应措施,探索建立城市减排、生态保护、防灾减灾的协同政策机制及适应策略。研究强降水、极端高(低)温、雾霾等极端气候事件发展趋势,研究能源、防汛和交通等领域适应气候变化的标准和技术导则,逐步建立城市建设设计参数以适应气候变化增量的标准体系。整合气象、水文、农业、环境、能源、健康和交通等领域相关数据,建立气候变化数据共享平台和机制。

参考文献:

[1] Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [R]. IPCC, 2014.

[2] Mark P. McCarthy Martin J. Best Richard A. Betts. Climate change in cities due to global warming and urban effects[J].Geophysical Research Letters, 2010(9):113-118.

[3] 欧延升,赵景波.广西北部湾地区1951—2010年间气候变化与ENSO事件影响[J]. 灾害学,2017(1):228-234.

[4] Zhou D, Zhang L, Hao L, et al. Spatiotemporal trends of urban heat island effect along the urban development intensity gradient in China [J]. Science of The Total Environment, 2016, 544: 617-626.

[5] 周莉,江志红,李肇新,等.中国东部不同区域城市群下垫面变化气候效应的模拟研究[J].大气科学,2015(3):596-610.

[6] 張豪,谭静,张建华.气候变化与城市全要素生产率:理论与实证[J].气候变化研究进展,2018(2):165-174.

[7] 董锁成,陶澍,杨旺舟,等.气候变化对我国中西部地区城市群的影响[J].干旱区资源与环境,2011(2):72-76.

[8] 刘玉珂,崔丽丽.系统观:应对气候变化的资源开发利用新思路[J].经济地理,2014 (11):146-150.

[9] 吴志军.长江中游城市群协调发展及合作路径[J].经济地理,2015(3):60-65.

[10] 吴福象,刘志彪.城市化群落驱动经济增长的机制研究:来自长三角16个城市的经验证据[J]. 经济研究,2008(11):126-136.

Abstract: With the continuous urbanization and the deep implementation of national strategy, urban agglomeration has become a concentrated area and a large scale carrier of human activities, which is more vulnerable to the adverse effects of climate change. In this paper, with the urban agglomeration in the central plain as the research region, the meteorological data from 1951 to 2018 were selected to analyze the changing characteristics of three climate elements (temperature, precipitation and drought index), and a corelative analysis of those three elements and the comprehensive index of urban development was also conducted to study the climate change features of urban agglomeration in the central plains and its impact on urban development. The results indicate that the annual average temperature and annual average maximum temperature increase, annual precipitation and annual drought index decrease, and the annual average temperature and annual drought index changes are more obvious. The variation tendency of each meteorological element is 0.31 ℃ / 10a, 0.09 ℃ / 10a, -6.72mm / 10a, -0.35 / 10a, respectively. And all meteorological elements have abrupt climate change. The comprehensive index of urban development of urban agglomeration in the central plains showed a significant upward trend from 1978 to 2018, with a increase tendency rate of 3.1 / 10a. Urban development is positively correlated with annual average temperature, annual average maximum temperature and annual precipitation, and negatively correlated with annual drought index. Urban human activities, urban land use and cover changes are the important factors affecting urban climate change.

Key words: climate change; urban agglomeration; adaptative strategy