浅析《诗经》中出现的十二生肖

2019-07-15姜迪

姜迪

摘要:《诗经》作为我国第一部诗歌总集,不仅反映了西周初至春秋中叶社会生活的各个方面,也涉及到了与先民生产生活密切相关的各类物象,十二生肖便是其中一类。作为颇具文化内涵和情感内涵的十二种动物,在《诗经》中对先民的现实生活和精神生活来说,都扮演着重要的角色。本文通过对《诗经》中十二生肖的研究,从中窥探出这些动物在当时社会生活中所产生的作用,并且据此了解《诗经》中原始先民的生活状态和思想情感。

关键词:《诗经》;十二生肖

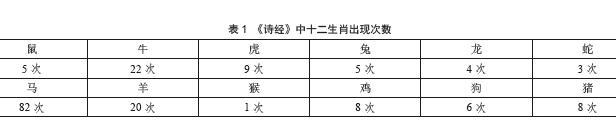

《诗经》的内容十分广泛,不论是当时社会的政治、经济、文化、民俗风习,亦或是与先民生产生活密切相关的各类物象,均在作品中频繁出现。《诗经》中出现的十二生肖,就有着特殊的意义,这十二种动物不仅影射了当时的社会风貌,也反映了先民的思维特征,是原始文化的载体。据笔者粗略统计,在《诗经》三百零五篇中出现的各类物象里,仅十二生肖直接或间接涉及到的篇目就超过了90篇,主要以国风和小雅为主,出现的次数更是多达173次,其中包括对这十二种动物的泛指和特指,现梳理表1如下:

可以说,“春秋代序,阴阳惨舒,物色之动,心亦摇焉。”(1)十二生肖作为十二地支的形象化代表,显然超越了作为动物本身的意义,并與原始先民的生产生活产生了密不可分的现实联系和情感联系,是当时先民所见所感的载体,也是当时社会和文化的产物。本文主要通过探究十二生肖在《诗经》中多次出现的原因,与先民生产生活的联系,以及十二生肖对于当时社会的意义三个方面,从中加深对当时社会下原始先民思想情感和生活状态的认识,以此来补充扩展对《诗经》相关篇目的研究。

一、十二生肖在《诗经》中出现的原因

十二生肖在《诗经》中频繁出现,是与当时社会的生产力水平以及当时先民们的认知和表达方式密切相关的,究其原因,在这里主要谈及两个重要方面:

(一)原始先民的具象思维特征

农耕的生产方式使原始先民们学会了从大自然中获取生产生活的必需品,因此与自然中的动植物保持着和谐密切的联系。也正是由于原始先民的思维和心智发展水平尚未达到一个较高的阶段,因此他们的所见所感并未与自然界截然分开,呈现出具体、形象的思维特征。在感知大自然时,往往是以己观物,以己感物,例如猪、牛、羊这些动物作为他们生产生活的资料,在诗歌中也就更易被熟知并加以表现,从而成为他们体悟自然时序,交流传递信息的载体,甚至用这些鲜活的生命去表达自己的喜怒哀乐。在《国风·王风·君子于役》中,一句“鸡栖于桀,日之夕矣,羊牛下括。”(2)就是用家鸡回窝,牛羊归圈来印证夕阳西下的自然景象,他们了解这些动物的身体特征和生活习性,并用自己熟悉的事物来解释一些自然现象,就是一种具象思维的表现。而十二生肖作为原始先民接触并熟知的动物,在《诗经》中也以更加直观真实、接近原始状态的形式得到了充分的诠释与表现。

另外,也正是由于原始先民这种认知和表达方式的思维局限性,使他们在面对神秘莫测的大自然时,会产生一种神秘、敬畏甚至是恐惧的情感,他们相信万物有灵,因此就会借助这些熟知的动物,去表达他们心中的困惑与寄托,此时的十二生肖便产生了超越自身的动物属性,成为了有意味的表达形式。

(二)原始先民的图腾崇拜观念

由于十二生肖与原始先民的生产生活有着密切的联系,因此很容易作为图腾神的重要组成部分。而十二生肖作为图腾崇拜的一种原始宗教形式,在我国也有着悠久的历史文化内涵。它们作为十二地支的形象化代表,甚至可以追溯到西周时期,而这与《诗经》所反映的社会生活也基本相同。原始先民们面对神秘的大自然时,常常会产生畏惧的心理,他们认为种族的繁衍生息来源于这些神灵的庇佑,进而对这些动物产生崇拜之情,他们相信图腾神能够为自己带来幸运与祥瑞,为生产生活带来希望,这便是原始宗教的信仰。当然,受限于原始先民的认知水平,即使是一些看似抽象出来的生肖图腾也离不开具体的形象,就像龙图腾的发展前身是蛇图腾一样。

可以说,此时的十二生肖已经衍生出了文化和情感的内涵。作为图腾崇拜,像龙、牛、蛇等不仅仅是一种部落符号,同时还包含了特定的民族情感和民族精神,向我们展示出当时社会的祭祀、巫术、神话等原始文化的特征。

二、十二生肖在《诗经》中的作用

十二生肖与先民们的生产生活一直保持着密切和谐的联系,他们利用动物,来满足生活所需;也尊崇动物,来祈求一年的祥瑞。总的来说,十二生肖在《诗经》中的作用主要有以下几个方面:

(一)宴饮的重要来源

西周的农人们非常重视农事活动,他们圈养家禽,打猎,在严冬时节熏老鼠等,诸如牛、羊、鸡等家禽家畜一直都是西周农人们的重要食物来源。另外,在宴饮宾客的场合里,他们同样是必不可少的欢聚宴享之食。例如《小雅·伐木》的“伐木许许,酾酒有藇!既有肥羜,以速诸父。”(3)就写了主人以肥美的羊羔款待叔伯的宴饮场面,而《小雅·车攻》的“我车既攻,我马既同。四牡庞庞,驾言徂东。”(4)则是记述天子会同诸侯田猎故事。这些动物的存在,都为周人提供了丰富的食物来源。

(二)祭祀之功用

我国古代祭祀活动盛行,认为“国之大事,在祀与戎”(5),西周时期,《诗经》中不仅有祭祀、歌颂祖先功德之作,每年的农事活动也会举行隆重的祈谷、藉田典礼等,祈求风调雨顺,粮食丰收。而祭祀活动中主要的祭祀品就来源于这些被周人们供奉的动物,他们相信万物有灵,崇拜图腾神,因此也相信牛、羊等动物能够为自己和族人祈福。像《小雅·信南山》中“祭以清酒,从以骍牡,享于祖考。”(6)就是用红色的公牛祭祀祖先,表现了农耕文明下的农事祭祀活动。类似的作品还有《小雅·大田》、《大雅·民生》等。

(三)生产生活的主要工具

不论是底层农民,亦或是上层贵族,都离不开这些动物在生产生活中发挥的巨大功用。保暖御寒有羊羔皮,如《国风·郑风·羔裘》中的“羔裘如濡,洵直且侯。”(7)战争场上有战马,如《国风·秦风·小戎》中的“四牡孔阜,六辔在手。”(8)这其中,人们对于马的价值更是给予了充分肯定,不仅涉及次数最多,在农业、婚嫁、战事、朝堂、宴饮中都发挥了巨大的作用。说明这些动物在人们的生产生活中作为必需品的重要存在价值。

(四)表情达意的重要载体

由于先民们的认知和表达方式有限,他们往往会以身边熟悉的事物作比,来表达自己的喜怒哀乐,而十二生肖中的动物作为褒贬各异的物象,也经常被他们用以抒发感情,针砭时政。例如《鄘风·相鼠》中,“相鼠有皮,人而无仪!人而无仪,不死何为?”(9)就是借狡黠丑陋的老鼠抨击失德违礼之辈不如禽兽;在《国风·王风·君子于役》中,“君子于役,不知其期,曷至哉?鸡栖于埘,日之夕矣,羊牛下来。”(10)则是借牛羊早已归圈,家鸡也已回窝,但自己的夫君行役仍未归家,通过对比表达对夫君的思念,也抒发了对无休止劳役的不满。先民们用熟悉的物象抒发感情,也使十二生肖多了一份情感内涵。

十二生肖成为了周人传递信息,交流感情的重要工具,他们熟知这十二种动物的身体特征和生活习性,并以此来满足自己的生产生活所需,甚至是用这些动物来表达自己的喜怒哀乐,寄托美好愿望,此时的十二生肖在周人的现实生活和精神生活中都扮演着不可或缺的重要角色。

三、十二生肖在《诗经》中的意义

十二生肖不论是作为真实直观的存在,亦或是作为原始宗教的图腾崇拜,他们都与原始先民的生产生活发生着密不可分的联系。从十二生肖在《诗经》中的大量出现,我们不仅可以窥见当时周人们的思想情感和生活状态,亦可了解当时环境下的社会风貌和生活风习。究其意义,主要谈及两个方面:

(一)十二生肖产生了审美意义

在周人了解熟悉这十二种动物的过程中,经常会不自觉的运用象征的思维去表达自己的美丑观念以及看待事物的态度。不论是《国风·郑风·大叔于田》中借马的雄壮赞美驾驭者的英武,亦或是《国风·魏风·硕鼠》借偷窃成性、狡黠的田鼠去控诉剥削者,这里的动物都已经有了美丑之分,超越了原本的意义。他们往往以比兴为载体,渗入自己的情感,十二生肖也就产生了新意,作为审美意象,甚至成为了感情和文化的符号,质朴灵动、坦率自然。老鼠狡黠,老虎威猛,龙有着祥瑞的寓意,马成为国威的象征,诸如此类,无不印证着十二生肖在周人的生活中逐渐衍生出的种种审美意味。

(二)十二生肖反映了时代精神

十二生肖不仅产生了审美意蕴,也蕴含着时代的精神。先民们对这些动物的塑造与选择不仅受到了当时社会风尚的影响,反之也体现了周朝的时代精神,两者相互联系,又彼此影响。小到衣食住行,大到治国理政,周朝对于礼乐的推崇影响着周人生活的方方面。例如周人崇尚礼制的精神,体现在旌旗服饰上的龙纹图案;周人的尚武精神,体现在对战事车马的描写上;周人的反抗精神,体现在借鼠之狡黠对时政乃至统治者的强烈批判;周人的农本精神,体现在耕种桑田,圈养家畜上。他们厌恶劳役战争,祈求祥瑞丰收,借助这些物象表达自己的态度,让我们看到了周人的精神品格,也反映了当时鲜明的时代精神,而十二生肖作为时代精神的载体,也得到了充分的利用与发挥。

十二生肖的產生与发展历史悠久,在《诗经》中发挥了巨大的作用,与殷周时期的先民们更是有着密不可分的联系,我们不仅可以从中窥探出这些动物在当时社会生活中的作用,也可以据此了解《诗经》中原始先民的生活状态和思想情感。可以说,十二生肖与《诗经》是互相成就发展的过程。

注释:

范文澜《文心雕龙注》,北京:商务印书馆,1960年版,第693页。

王秀梅校注《诗经》,北京:中华书局,2015年版,第74页。

程俊英《诗经译注》,上海:上海古籍出版社,2012年版,第170页。

程俊英《诗经译注》,上海:上海古籍出版社,2012年版,第188页。

左丘明撰,杜预集解《左传》,上海:上海古籍出版社,2015年版,第439页。

程俊英《诗经译注》,上海:上海古籍出版社,2012年版,第234页。

程俊英《诗经译注》,上海:上海古籍出版社,2012年版,第83页。

程俊英《诗经译注》,上海:上海古籍出版社,2012年版,第126页。

程俊英《诗经译注》,上海:上海古籍出版社,2012年版,第52页。

王秀梅校注《诗经》,北京:中华书局,2015年版,第74页。

参考文献:

[1]左丘明撰,杜预集解.左传[M].上海:上海古籍出版社,2015,07.

[2]袁行霈.中国文学史(第二版)第一卷[M].北京:高等教育出版社,2005,07.

[3]王秀梅校注.诗经[M].中华书局,2015,09.

[4]程俊英.诗经译注[M].上海:上海古籍出版社,2012,08.

[5]范文澜.文心雕龙注[M].北京:商务印书馆,1960,06.

[6]周振甫.文心雕龙注释[M].北京:人民文学出版社,1981.

[7]张守华.《诗经》动物意象研究[D].曲阜师范大学,2010,04.

[8]刘丽华.《诗经》动物物象探微[D].陕西师范大学,2007,04.

[9]丁晨.《诗经》中的动物意象[D].苏州大学,2006,05.